トップQs

タイムライン

チャット

視点

トリチウム水

化学物質 ウィキペディアから

Remove ads

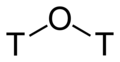

トリチウム水(トリチウムすい、英: tritiated water)とは、三重水素(トリチウム)を含む水のこと[1]。水素・トリチウム・酸素各1原子で構成されたもの(化学式HTO)、重水素・トリチウム・酸素各1原子で構成されたもの(化学式DTO)、トリチウム2原子・酸素1原子で構成されたもの(化学式T2O)の3つがある[2]。広義の重水である[1]。

トリチウム水分子に含まれるトリチウムは水素の放射性同位体の一つで、12.32年を半減期として[3]、β崩壊を起こしてヘリウム3となる。

Remove ads

概要

トリチウムは、主に液体あるいは水蒸気として環境に存在する。これをトリチウム水と呼ぶ。

トリチウム水が混入している水から、トリチウム水だけを分離する場合、トリチウム水は、通常の水と化学的な特性は同じであるため、化学的な方法での分離は不可能である。しかし、重さが異なるため物理的な方法による分離が可能である。

- 健康影響

- 飛程の短い低エネルギーのβ粒子を放出するトリチウムは、内部被曝の結果として健康リスクを生じる。トリチウム内部被曝の生物学的および健康への影響を考慮する場合、①HTO、②有機結合型トリチウム(OBT)、③トリチウム化生化学物質、④不溶性化合物、⑤トリチウム化ガスの5つの主要な化学形態が重要であるとされる[4]。

- なお、トリチウムの潜在的放射線毒性に影響する可能性のある他の要因としては、核変換と同位体効果がある。いずれの効果も主たる効果であるトリチウム放射壊変から放出されるβ粒子からのエネルギー付与に比べれば放射線毒性への寄与は小さい[4]。

トリチウムは、自然界で主に宇宙線粒子と空気分子の原子核との相互作用によって大気上層で生じるとともに、原子炉や他の産業の操業の結果としても生じる。

Remove ads

原子力施設から環境中の放出と基準

要約

視点

国際的に原子力施設から出るトリチウムのトリチウム水としての形での自然環境中への放出は広く行われており、イギリスでは1998年から2002年の期間、毎年3ペタベクレル程度のトリチウムが放出されている他、カナダ、アルゼンチン、フランス、スペイン、アメリカ、ドイツ、日本、中国でも放出されている[5][6][7]。この期間、トリチウム以外の放射性物質の放出ベクレル数はトリチウムの1%にも満たない水準である[5][9]。これらは国際放射線防護委員会がトリチウムの線量係数が極めて低く、人体に対する影響も極めて少ないと判断しているためであり、各国は線量係数をもとに放出できる量を法律で定め、各原子力施設はこれに従って放出計画を立てている[5]。

トリチウムは、米国内の65の原子炉のうち48か所から漏れたことがある。1つのケースでは、リーク水は、リットル当たり7.5マイクロキュリー(280 kBq)のトリチウムを含み、飲料水の米国環境保護庁基準の375倍であった[10]。

米国核規制委員会は、2003年の通常運転では、56基の加圧水型原子炉が40,600キュリー(1.50 PBq)のトリチウム(最大2,080 Ci、最小0.1 Ci、平均725 Ci)を放出し、24の沸騰水型原子炉が665キュリー(24.6 TBq)(最大:174 Ci;最小:0 Ci;平均:27.7 Ci)である[11]。

米環境保護庁によれば、都市の埋立地に不適切に配置された自照式出口標識が、最近、水路を汚染することも判明している[12]。

各国における規制上の基準

トリチウムの水質基準は国・機関によって異なる。いくつかの数字は以下の通りとなっている。

日本における状況

日本においては、発電用原子力施設で発生する液体状の放射性廃棄物については、時間経過による放射能の減衰、大量の水による希釈といった方法で、排水中の放射性物質の濃度を規制基準を超えないように低減させた上で排出することとなっている[17][18][19]。

トリチウム水については、周辺監視区域外の水中の濃度が60 Bq/cm3( = 6×104 Bq/L)を超えてはならないと定められている[14][20]。通説では、トリチウムには海産生物による濃縮効果がないと考えられている[21][22](それに異を唱える研究が存在する[26]と主張するものも居るが、当該研究の対象は有機化されたマーカーであり、原発等からの排水等に含まれるトリチウム水とは同列には語れない)。そのため通説に従い、他の核種の100倍を越える量[21]が海洋に放出されている。

一般的な原子力発電所では年間約1.0〜2.0×1012 Bq(1〜2兆ベクレル/年)ほどトリチウム水を海洋に放出している(表参照)[27]。

Remove ads

福島第一原子力発電所の処理水問題

要約

視点

この節の加筆が望まれています。 |

2011年3月11日の東日本大震災により大津波が発生し、福島第一原子力発電所は1~4号機が全交流電源喪失に陥り、原子炉冷却を行うことができなくなるという事態となり福島第一原子力発電所事故へと至った。事故の収束にあたっては原子炉を冷却する必要があったが、1~3号機の原子炉圧力容器の底部は核燃料のメルトスルーにより破損しているとみなされており、原子炉冷却の注水に伴い必然的に原子炉で放射性物質を取り込んだ高レベル汚染水が1~4号機の建屋地下に滞留することとなった[28]。

この滞留し続ける汚染水を処理するために、暫定の循環冷却注水システムが応急的に組み上げられたが、この滞留汚染水は炉心冷却のための原子炉注水だけではなく、地下水などの流入もあったため、注水量に対して汲み上げる水の量が多かった。そのため一部をタンクに貯水する必要があったが、このたまり続ける水の処分の問題が処理水問題である。

福島県浜通り地方を中心に周辺地域の水産業が深刻な風評被害を受け続けていた為、地下水などに混入した各種の放射性核種を処理したトリチウム水の太平洋への海洋放出などによる削減は、世論の批判・反対が強いため行われておらず、原発敷地内に保管している[29]。

政府は、2021年4月13日に、東京電力福島第一原発の処理水(トリチウム水)を海洋放出する方針を決定した[30]。これは上記の原発敷地内のタンクが増加したためである。また、放出する処理水の濃度は、世界保健機関(WHO) の飲料水水質ガイドラインにおける約7分の1の濃度である約1500Bq/Lである[31]。

総量計算

1秒間に崩壊する原子核の数を放射能(radioactivity)という。また、単位時間に崩壊する確率は原子核によって固有の値が存在し、その確率を崩壊定数(decay constant)と呼ぶ。今、原子数をN、崩壊定数をλとすると次の関係が成り立つ。

右辺は単位時間当たりに崩壊して減少する原子の数であり、これは放射能(ベクレル数)の定義に他ならない。すなわち、

- (放射能(Bq)) = λN

である。したがって、放射性同位体全体の総原子数 N(個)は、放射能 X(Bq)で放射性崩壊しているとすると、

となる。

この考え方に基づいて処理水に含まれるトリチウム水のトリチウムの原子数を計算する。

トリチウムの崩壊定数(壊変定数)は1.784×10-9(秒-1)[3]、タンクに含まれるトリチウム総量は約860×1012(Bq)(860兆ベクレル:2020年3月12日時点)[32]であるので、

- (個)

さらに、トリチウム水として存在する場合の質量を求める。

計算を簡単にするために、さらに丸めて総原子数を N = 5.0 × 1023(個)とする。単純に原子に対してモル数を算出することを考えると、アボガドロ定数が6.02 × 1023(mol-1) であるので、タンクに貯められている処理水に含まれるトリチウム原子の「総」モル数は、

- (福島第一原子力発電所のタンクに含まれているトリチウム原子の総モル数)

実際には、トリチウム水(HTO)の形態で存在している。純トリチウム水として分離した場合の総質量を算出するとHTOの分子量が20(H:1+T:3+O:16=HTO:20)であるので、

- (福島第一原子力発電所のタンクに含まれる純トリチウム水の総量)=原子量×総モル数=20×0.83=16.6(g)

このように、処理水を仮に分離できたとしても、抽出できるトリチウムはトリチウム水の形態で多く見積もっても20(g)程度しか存在しない。

処分方法

Remove ads

脚注

参考文献

関連項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads