トップQs

タイムライン

チャット

視点

ビエラ彗星

かつて周期彗星であったが1852年に分裂して消滅した天体 ウィキペディアから

Remove ads

ビエラ彗星(英語: Biela's Comet、Comet Biela、3D/Biela)はかつて周期彗星であったが1852年に分裂して消滅した天体。1772年にJacques Leibax Montaigneによって発見され、1826年にヴィルヘルム・フォン・ビーラにより初めて周期彗星として認知されるようになった。ビエラ彗星の残骸はアンドロメダ座流星群として現在も出現する。

Remove ads

観測史

要約

視点

発見

ビエラ彗星は1772年3月8日、Jacques Leibax Montaigneによって初めて発見された[2]。1805年11月10日にはジャン=ルイ・ポンが観測したが同じ彗星であるとは認識できていなかった。1805年の出現後にはカール・フリードリヒ・ガウスやフリードリヒ・ヴィルヘルム・ベッセルら天文学者によりその軌道を確定しようと計算が行われた。ガウスとヴィルヘルム・オルバースは1772年の彗星と1805年の彗星が類似していることに気付いたが、その関係性を証明することができなかった[2]。

周期彗星の確認

1826年、ビエラ彗星が近日点に接近しているとき、チェコのJosefstadt(英語版)要塞に勤務していた陸軍将校のヴィルヘルム・フォン・ビーラはその軌道を計算し、周期6.75年の彗星であることを発見した[3]。当時、周期彗星であると分かっていたのはハレー彗星とエンケ彗星のみで、これは3番目の発見であった。なお、1805年と1826年のビエラ彗星を初めて数学的に同定したJean-Félix Adolphe Gambart(英語版)の名前を命名するべきだという声もあった。さらに彼はAstronomische Nachrichtenにビーラよりも1日早く投稿した。それでもビーラの観測日は2月27日、Gambart観測日は3月9日であったため、ビーラの名が付けられることになった[4]。

ビエラ彗星は1832年に回帰が予測され、9月24日にはジョン・ハーシェルが再発見した[2]。軌道要素や天体暦はオルバースにより計算され、10月29日の接近の際には彗星のコマが地球を通過する可能性があることを示したため、世間を騒がせたこともあった。その後、当時のメディアは地球滅亡の可能性を予測したが、11月30日になるまで地球とコマが接触する地点にならないことをフランソワ・アラゴが指摘し、一般人の恐怖を和らげた[5]。

1839年に回帰するときはビエラ彗星が地球から遠い位置にあり、観測に適さない状況であったため、観測の記録はなかった[2][6]。

崩壊

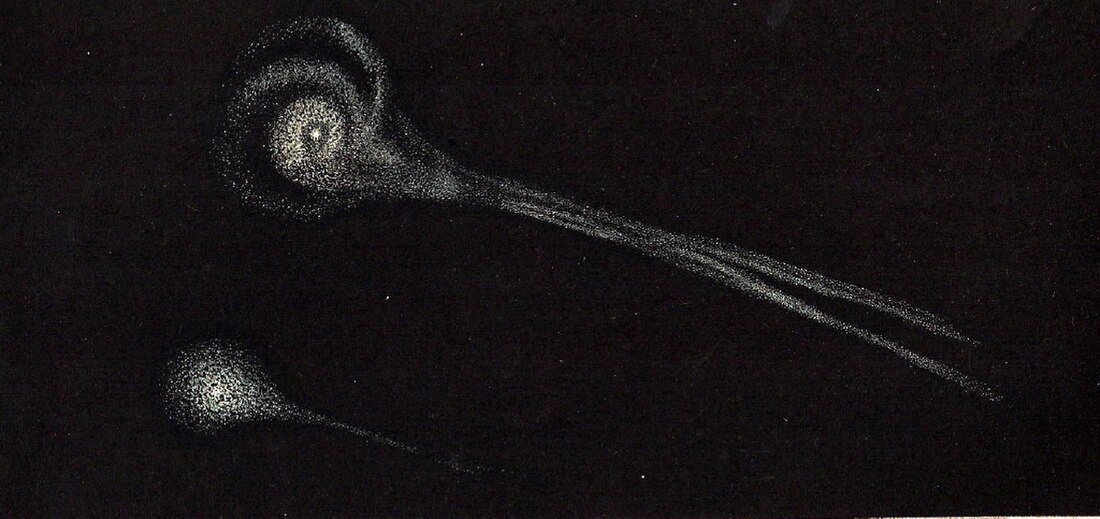

1839年には悪条件のため観測されなかったが、1845年11月26日にはフランチェスコ・デ・ヴィコによって再び発見された[7]。最初は小さく、ぼんやりと見える程度だったが、その後の観測で注目に値するようなことが起きた。1846年1月14日、ビエラ彗星を観測していたマシュー・フォンテーン・モーリーは見た目が二重星のように別の天体がビエラ彗星の1.3分北にあることに気付いた。この2つの天体については南にある方をA、北にある方をBとして言及された[7]。このことが発表されると天文学者らはビエラ彗星を観測し始め、明るさの変わっていくA、Bが尾を引きながら近日点へと向かっていることに気付いた[7]。

1852年になるとビエラ彗星は姿を現し、Aの方が先に8月26日にアンジェロ・セッキにより観測された[2][8]。Bの方は9月16日になって再度観測され、1846年と同様に光度を変えながら進んでいった[9]。この回帰ではAの方は9月26日、Bの方は9月29日にオットー・フォン・シュトルーベにより観測されたのが最後となった。その後の軌道の計算では彗星核が分裂したのは1845年の回帰の約500日前であることが示された[10]。しかし、近年の研究では1842年後半に遠日点を通過した付近で起きた可能性があるという[11]。

1859年はビエラ彗星が回帰すると予想された年であったが、条件が悪かったため現れなかった[2]。だが、次に回帰が予想されていた1865年、1872年すら現れなかった。しかし、1872年11月27日、天頂出現数が3000にも及ぶ明るい流星群が現れた[2]。これらの流星群はアンドロメダ座流星群、あるいはビエラ流星群として知られ、ビエラ彗星の崩壊によって起こったものであると考えられた。この流星群はその後にも19世紀の間はよく見られたが、現在はほとんど見えない[12]。

ビエラ彗星崩壊後の観測・研究

彗星は崩壊したものの、20世紀後半以降でも研究は複数あった。ブライアン・マースデンとZdeněk Sekanina(英語版)はビエラ彗星のまだ残っている破片の軌道の計算に挑戦し、アンドロメダ座流星群として残った残骸の質量はビエラ彗星全体の質量よりもはるかに小さいことが分かった。ビエラ彗星の質量の損失が1845年の出現以前の遠日点付近で起こった可能性が高いことから、Aだけでも潜伏している彗星として存在している可能性がある[11]。

また、ビエラ彗星やその残骸として考えられうる天体を特定しようとする研究もあった。ドイツの天文学者、Friedrich Wilhelm Ristenpart(ドイツ語版)は近日点引数を除くとビエラ彗星と類似しているパーライン・ムルコス彗星との関連性を証明しようとした[13]。しかし、この関係性を証明することはできず、更に現在はパーライン・ムルコス彗星すら消滅している。2001年に発見されたNEAT彗星 (207P)について中野主一はビエラ彗星と類似する軌道をとることに言及している[14]。

Remove ads

天体衝突の可能性

ビエラ彗星は地球への天体衝突を起こしうると幾度か提唱されてきた。

境界科学的ではあるが、1871年10月に同時期に起こったシカゴ大火、ミシガン州で起こった火災(英語版)、ペシュティーゴ火災はビエラ彗星の破片が地球に衝突することによって起こったという主張がある[15]。この仮説は1883年にイグネイシャス・ロヨーラ・ドネリーによって初めて提唱され、1985年に『Mrs. O'Leary's Comet: Cosmic Causes of the Great Chicago Fire』という本により再度主張されるようになり[16]、2004年にはアメリカ航空宇宙学会により更なる調査が行われた[17]。しかし、専門家はこの仮説について、隕石が地球表面にたどり着くころには冷えており火災が隕石により引き起こされたものだという信頼できる報告がないと異議を唱えた[18]。また、ビエラ彗星のような氷から成る天体が地球に衝突したとすると、上空で崩壊する可能性が高く、ツングースカ大爆発に似た空中爆発になる可能性が高い[19]。

1885年11月27日にはメキシコ北部で鉄隕石が落下し、同時期には1時間あたり15000個に及ぶアンドロメダ座流星群の大出現が発生した。マサピルに落下した隕石はビエラ彗星に起因するものであるとされることもあったが、彗星が鉄隕石に変わる過程が必要になるため、汚れた雪玉モデルが登場した1950年代以降はこの考えは受け入れられなくなっている[20]。

Remove ads

脚注

参考文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads