トップQs

タイムライン

チャット

視点

子守歌 (ブラームス)

ウィキペディアから

Remove ads

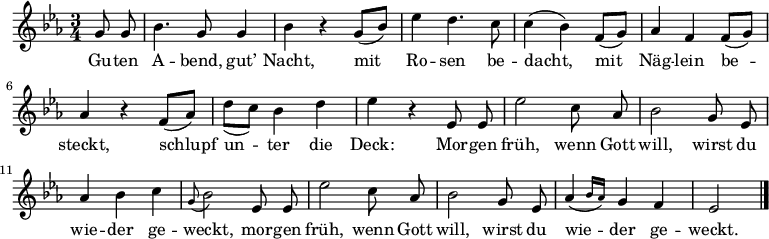

『子守歌』(こもりうた、ドイツ語: Wiegenlied)作品49-4は、ヨハネス・ブラームスが作曲した歌曲。「ブラームスの子守歌」として親しまれる。

概要

1868年7月にボンにおいて、ブラームスの友人であったベルタ・ファーバー(Bertha Faber)に次男が生まれたことを記念して作曲された。ファーバーはハンブルクでブラームスが指導していた女声合唱団の一員で、特に親しかったと伝えられる。同年中に『5つの歌曲』作品49のうちの一曲として出版され、初演は1869年12月22日にウィーンで、ルイーズ・ドゥストマン(Louise Dustmann)とクララ・シューマンによって行われた。

子守唄の一つとして広く知られており、民謡と同等に扱われることもある。その人気のために出版直後から多数の編曲が出され、ブラームスは出版社ジムロックに「病気の子供や悪ガキ用に、短調に書き直してみたらどうでしょう? それも版を増やす手段ですよ」[1]と皮肉っぽく書き送っているほどである。

楽曲

Zart bewegt(柔らかく、動きをもって)、変ホ長調、3/4拍子。

ゆりかごを思わせるシンコペーションを伴った音形に乗って、素朴な旋律が歌われる。低音では全曲を通じてEs音が保持され、落ち着きを表わす。このシンコペーション音形には、ファーバーがハンブルクにおいて好んで歌っていた、アレクサンダー・バウマン(Alexander Baumann)の作曲したレントラーの旋律が引用されている。

歌詞

詩の第1連は『少年の魔法の角笛』から取られたもので、初版の時点ではこの詩が2回歌われるようになっていたが、1874年に第2連としてゲオルク・シェーラーの詩が追加された。

日本語の訳詩

日本においては、堀内敬三の「眠れよ吾子(あこ) 汝(な)をめぐりて」で始まるものなど複数の訳詩が書かれ、歌われている[6]。

ブラームスのその他の子守歌

- 『眠りの精』(Sandmännchen)WoO.31-4

- アントン・ツッカルマーリオ(Anton Zuccalmaglio)の『ドイツ民謡集』(Deutsche Volkslieder)から編曲した中の1曲で、ザントマンの言い伝えに基づく。これも民謡として広く好まれている。

- 『聖なる子守唄』(Geistliches Wiegenlied)Op.91-2

- 3つの間奏曲 Op.117

- 友人ルドルフ・フォン・デア・ライエン(Rudolf von der Leyen)に対して、この作品を「私の苦悩の子守歌」と呼んだ記録がある。また、第1曲の冒頭にはヨハン・ゴットフリート・ヘルダー編の『諸国民の声』(Stimmen der Völker)から、スコットランドの子守歌の一節が掲げられている。

Remove ads

注釈

参考文献

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads