トップQs

タイムライン

チャット

視点

ミンガン

モンゴル帝国の軍事・政治制度 ウィキペディアから

Remove ads

ミンガン(モンゴル語: Mingγan/Мянган、ᠮᠢᠨᠭᠭᠠᠨ)とはモンゴル語で「千」を表す単語であり、転じてモンゴル帝国時代には千人の軍隊を供出する軍事・政治上の行政単位及びその長官をミンガン(千戸、千人隊/千戸長、千人隊長)と称した。

十進法区分に基づいた軍隊の編成自体は紀元前より遊牧国家で行われている伝統的な制度であるが、チンギス・カンの創設した「千人隊」は旧来の氏族的紐帯を解体し、自ら(カアン)に絶対的な忠誠心を有する親兵たちを千人隊長に任命して編制された点に特徴があった。このため、千人隊を基盤とするモンゴル軍は氏族間のしがらみに囚われずカアンの命令に絶対服従する軍団として機能し、モンゴル帝国による諸国征服の大きな原動力となった。

また、千人隊は軍制上の単位としてだけではなく、行政単位としての側面も持っていた。千人隊長は各自遊牧民と遊牧地(nutuq)を割り当てられ、これに征服戦争で得た捕虜を加えて新たな部落(アイマグ)を形成した。千人隊長は千人隊の軍事上の指揮官であると同時に部落の長・領主であり、千人隊長は自らの部落(アイマグ)を統治し常時千人隊を供出することができるよう維持することを義務づけられた。

千人隊長はモンゴル帝国の根幹を為す高官であり、モンゴル帝国を統治する貴族層(Noyanノヤン)と位置づけられていた。千人隊長たるノヤンと被征服民出身の官僚との間には厳然たる区別があり、ノヤンは帝国の重大事項(カアンの選出など)を決定するクリルタイへの出席を許されるなど種々の特権を有していた。

Remove ads

名称

モンゴル帝国は征服した各地域で千人隊制度を施行したため、ユーラシア大陸の広い地域で「ミンガン」は様々な呼称をされた。多くの地域では現地の言語で「千」を指す単語を以て「ミンガン」を呼称し、その中でも漢字文化圏では「千戸」という呼称が、アラビア文字文化圏では「ハザーラ(هزاره/hāzāra)」という呼称が浸透していた。一方、「ミンガン」をそのまま音訳する場合もあり、元代の漢文史料に散見される「明安」という人名も実際にはMingγanの音訳である[1]。

古くから漢文訓読の伝統がある日本の歴史学会ではミンガン(Mingγan)という用語は漢文史料の記載に従って「千戸/千戸長」と表記されるのが常であった。しかしモンゴル語史料・ペルシア語史料の利用が広まり、中国中心的な史観が批判されるようになると、「千戸制度」という名称も見直されるようになった。モンゴル史学者の杉山正明は「『千戸制度』という語は中華式の『戸』の概念を前提としており、『人』を基礎単位とする遊牧民にとっては適切な表現ではなく、『千人隊制度』と呼ぶべきであろう」と主張している[2]。このような主張の下、近年の日本のモンゴル史学研究ではミンガンを「千人隊」と訳す用例が増えつつある。

Remove ads

歴史

要約

視点

沿革

古来よりモンゴル高原の遊牧国家では十進法に基づいて社会・軍事単位を編制しており、その起源は紀元前の匈奴時代にまで遡る。テムジン(後のチンギス・カン)が登場する頃、モンゴルでは部族/氏族が宿営する際に敵軍が侵入できないよう円形に陣を組み、これをモンゴル語でクリエン(Kürien)と呼称していた。一般的に1つのクリエンは1千人で構成されており、1クリエン=1千人隊は当時の遊牧社会の基本的な構成単位と見なされていた[3]。

12世紀末、モンゴル部キヤト氏の長となったテムジンが最初に率いていた軍隊はキヤト氏に属する諸クリエンであった。『モンゴル秘史』において「十三翼(13Kürien)」とも称されるこの諸クリエンは氏族的な紐帯から結成されたものであって、テムジンは必ずしも「十三翼」に対して絶対的な権限を有していたわけではなく、各クリエンの長はテムジンの出兵要請を拒否することすらあった。

一方、「十三翼」の内の第二翼はテムジンに直属するものであって、テムジンの諸子・諸弟・ノコル(僚友)・ケシク(親衛隊)から構成されていた。テムジンは自らの勢力を拡大させる過程で絶対的な忠誠心を有さないキヤト氏の諸クリエンを頼らず、あくまで自らの直属部隊(=第二翼)を拡大させる方針を取った。そのため、「十三翼」の大半はテムジンがモンゴル高原を平定する過程で叛乱を起こして解体されるか自然消滅し、かつて第二翼でケシクを務めていた者達が千人隊を率いる将軍となり、モンゴル帝国の幹部層となっていった[4]。

1203年、テムジンは未だモンゴルに服属しない最後の有力部族であるナイマン部を討伐するに当たって、「数を数へ合ひて、千をそこに千として、千戸の官人、百戸の官人、十戸の官人をそこに任したり[5]」と語り、初めて自らの軍勢を再編成して千人隊に区分し、それぞれの千人隊長・百人隊長・十人隊長を指名した。再編成された千人隊は旧来の氏族的原理ではなくテムジンの定めた制度に則って行動し、千人隊長もまたかつての氏族長ではなくテムジンのノコル・ケシクであった者達から任命された。

1206年、モンゴル高原の統一を終えたテムジンはチンギス・カンと称してモンゴル帝国を建国し、国家体制の制定に取り組んだ。即位直後にチンギス・カンは改めてモンゴル高原統一に功績のあった自らの功臣たちを「千人隊長」に任命し、同時に彼等に1千人の遊牧集団と遊牧地を分封した。この時制定された千人隊は95あり、チンギス・カンはその内12の千人隊を自らの諸子(ジョチ・チャガタイ・オゴデイ)に分封して帝国の右翼部とし、また12の千人隊を自らの諸弟(カサル・カチウン・オッチギン)に分封して帝国の左翼部とした。

また、チンギス・カンは自らの下に残った「中軍」もまた更に右翼(西方)・左翼(東方)に二分し、西方の「右手のアルタイ山に拠れる万人隊」の万人隊長をボオルチュとし、東方の「左手のカラウン・ジドンに枕せる万人隊」の万人隊長をムカリとして、左右両翼をそれぞれ統轄させた。このようにチンギス・カンが定めた国家の枠組みはモンゴル帝国の基本形態とされ、これ以後多くの変化を蒙りつつも千人隊を核とした「左翼・右翼・中軍」の三極構造は長く維持された[6]。

チンギス・カン死後の変化

チンギス・カンの即位時(1206年)に95あった千人隊は各地の征服戦争を経て増大し、チンギス・カンが死去する際(1227年)には129を数えた。この内、諸子諸弟の相続分(28の千人隊)を除くチンギス・カンに直属する101の千人隊は末子相続の風習に従ってチンギス・カンの末子トゥルイが相続することとなっていた。

しかしチンギス・カンの死後にオゴデイ・カアンが即位すると、トゥルイがカアンを遙かに上回る軍団(=千人隊)を有することが問題視されるようになった。そこでオゴデイ・カアンは金国征服の後に征服地を分配する際、トゥルイ・ウルスの有する千人隊に二つの変更を加えた[7]。

一つはトゥルイ家に属する千人隊をオゴデイ家に移すことであった。オゴデイ・カアンは即位するにあたってトゥルイとの関係の深い「チンギス・カンのケシク(親衛隊)」を引き継がず、101の千人隊の中から新たに1万のケシクを編制した。また、オゴデイはトゥルイ家の中から四つの千人隊を引き抜いて自らの息子コデンに与え、新たにコデン・ウルスを形成させた。この時にはチンギス・カン以来の重臣が「チンギス・カンの定めた所属はたとえカアンであっても変更できない」と抗議しようとしたことが記録されている[8]。

もう一つはトゥルイ家に属する千人隊の内、比較的有力な遊牧集団を独立したウルスと認定することであった。丙申年(1236年)に行われた征服地である華北の分地・分民は独立したウルスの統治者(主に宗室諸王)が対象であったが、そこにはトゥルイが継承したはずの千人隊長の名も記されている。また、この時独立した千人隊は右翼(西方)よりも左翼(東方)に属するものが多く、その中でも特に有力な五つの千人隊=部族を「左手の五投下」と呼称した。右翼よりも左翼の方が独立性が高かったのは、チンギス・カンが中央アジア遠征に従事していた時に右翼の千人隊がチンギス・カンの指揮下にあったのに対し、左翼の千人隊の一部はムカリ国王の下金朝攻略に参加しており、自由な行動を取ることが多かったためと推測されている[9]。

結局、トゥルイが相続した101の千人隊(=10万1千)の内、1万がオゴデイのケシクとなり、4千がコデン・ウルスに属し、6万6千が独立したウルスを形成して、トゥルイ・ウルスには21の千人隊(2万1千)のみが残ることとなり、そしてこのトゥルイ・ウルスは旧来に比べ独立した左翼が減って右翼に偏る構成となった。左翼千人隊の独立化と右翼千人隊のトゥルイ・ウルスへの従属化はこの後も続き、以後のモンゴル帝国の政局の変化に大きな影響を与えた[10]。

モンゴル帝国の内紛

オゴデイ・カアンの死後、モンゴル帝国では帝位争いはより激化してゆき、千人隊長間の対立が目立つようになった。1251年に即位したモンケ・カアンは自らに敵対してオゴデイ家を支持した勢力を弾圧し、多くの建国以来の有力者が没落した。イルゲイやジェルメといった千人隊長がチンギス・カンの功臣として著名でありながら子孫についての記述が少ないのは、それぞれの後継者がオゴデイ家を支持してモンケの弾圧を受け、没落してしまったためと考えられている[11]。

モンケ・カアンの死後、クビライとアリク・ブケとの間で帝位継承戦争が生じた際にも同様の現象が生じた。トゥルイ・ウルスの本領を継承したアリク・ブケが右翼の千人隊を主力としたのに対し、クビライは南宋遠征以来の関係である左翼の千人隊を頼りとし、最終的にクビライが勝利すると左翼の千人隊長(特に五投下)はクビライ即位の功労者として大元ウルスにおいて優遇されるようになった[12]。一方、オイラト部のクトカ・ベキ家を初めとする右翼の千人隊長は帝位継承戦争に敗れたモンケ家、アリク・ブケ家に同情的で、シリギの乱などではクビライに叛乱を起こす諸王を助けるなど、右翼と左翼の千人隊の境遇は大きな違いを見せるようになっていった。

クビライ・カアンの下、大元ウルスが成立すると政治の中心は大都・上都を中心とする首都圏に移り、モンゴル高原の千人隊の動向については記録が少なくなってゆく。そのため、元代の千人隊については不明な点も多い。

北元時代

1368年、南京で建国された明朝の攻撃を受けて大元ウルスは大都を失陥し、長城以南の領地を手放しモンゴル高原に回帰することとなった。

モンゴル高原に回帰した大元ウルスの高官(ノヤン)が頼りとしたのはモンゴル高原に残存するミンガン(千人隊)であり、自らの遊牧地(nutuq)に帰還したノヤンたちは再び遊牧領主化した。多くの領土を失ったモンゴル・ウルスが解体することなく明朝の脅威で在り続けたのは、千人隊制度が健在であったためであると評されている[13]。

14世紀末から15世紀にかけて、モンゴルではクビライ家とアリク・ブケ家との間で帝位争いが相継ぎ、内乱の中でモンゴルの社会体制も変化を余儀なくされた。かつてのミンガン(千人隊)は変容してオトク(otoq)となり、複数のオトクを内包するトゥメン(万人隊)が新たな遊牧集団の基礎単位となった。

Remove ads

軍事制度としてのミンガン

要約

視点

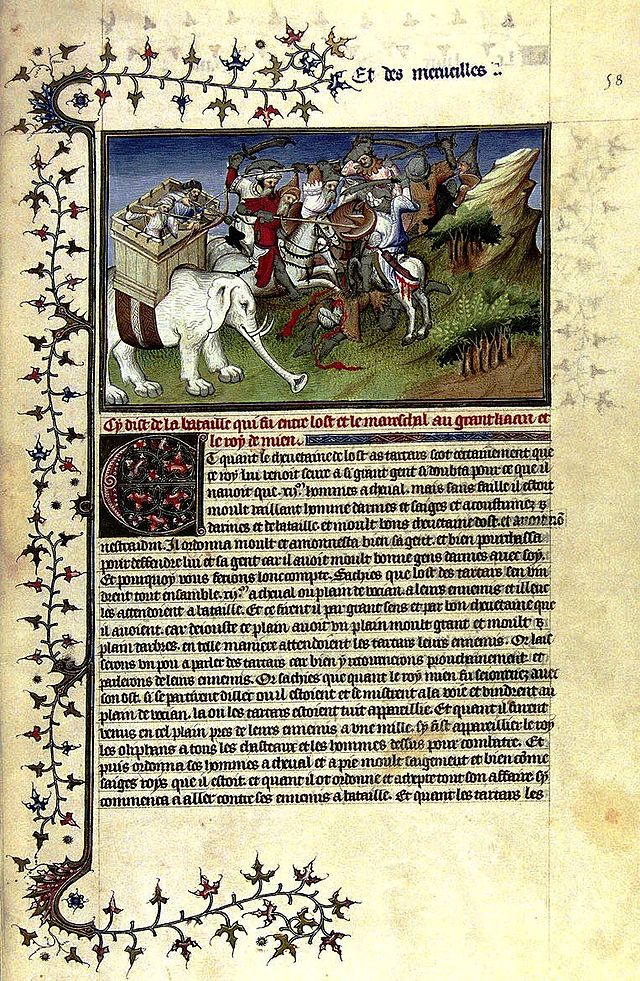

短期間で広大な地域を征服したモンゴル軍の軍制について周辺諸国は強い関心を抱いており、モンゴル帝国を訪れた旅行者の多くはモンゴル軍の軍制について言及している:

- 趙珙(南宋)『蒙韃備録』(1221)

- ……(モンゴル人は)兵を数十万起こす際にも、ほとんど文書を用いる事は無く、元帥より千戸(千人隊長)、百戸(百人隊長)、牌子頭(十人隊長)まで命令が伝わり実行される[14]。

- ヨハンネス・デ・プラノ・カルピニ(フランシスコ会)『モンゴル人の歴史』(1240)

- ……軍隊の編成については、チンギス・カンは次のように命じた。10人の上に1人が置かれ、これを我々は十の長と呼ぶ。10人の十の長の上に1人が置かれ、これは百の長と名付けられる。10人の百の長の上に1人が置かれ、これは千の長と名付けられる。10人の千の長の上に1人が置かれ、その数は暗闇を意味する。全軍に二人ないし三人(の指揮官)が置かれるが、実際には一人が最高指揮権を握る[15][16]。

- アラーウッディーン・アターマリク・ジュヴァイニー(ホラーサーン)『世界征服者の歴史』(1260)

- ……すべての人々は十の隊に分けられ、10人のうち1人が他の9人の指揮官に任ぜられる。その指揮官10人のうち1人に「百の指揮官」の称号が与えられ、百の隊全体がその指揮下に置かれる。千人についても同様に行われ、万人についても同様で「トマンの指揮官」と呼ばれる指揮官を任命する。このような編制に従って、緊急の際、人員と物資が必要とされる場合には、トマンの指揮官に任命すれば、そこから千の指揮官に下命され、十の指揮官に到達する[15][17]。

- ……その軍隊はつぎに述べるように編制されている。タルタルの君主が10万騎を率いて戦いに出かけるとしよう。彼は次のように諸事を手配する。10人ごと、100人ごと、1000人ごと、10000人ごとに、それぞれ1人の指揮官を置き、彼は(1万人の指揮官)10人と協議するだけでよいのである。1万人の指揮官も(1千人の指揮官)10人と協議するだけであり、1千人の指揮官も(百人の指揮官)10人と協議するだけであり、百人の指揮官も同様に(十人の指揮官)10人と協議するだけである。このように、各人はその上官に対して、責任を負うのである。10万人の領主が、ある地へ軍隊を派遣しようとするとき、彼は1万人の指揮官に1千人の動員を命ずる。そして、1万人の指揮官は1千人の指揮官に割り当て分の動員を命ずる。こうして、皆ただちになすべきことを了解し、割り当て分を動員する。というのは、彼等は世界のどの人々よりも、命令に忠実であるからだ。10万をtuc、1万をtomanといい、1000人ずつ、100人ずつ、10人ずつに編制されている[18][19]。

これらの記述はモンゴル軍が10,100,1000,10000といった十進法区分によって編制されており、それぞれに十人隊長・百人隊長・千人隊長・万人隊長が任命されていたという点で一致している。しかし指揮官が複数の職掌を兼ねるかどうかについては記述が分かれ、ジュヴァイニーが万人隊長は同時に千人隊長・百人隊長・十人隊長を兼ねると記す一方、カルピニは各分隊長が全く別個の存在であると記している。

千人隊長でありつつ万人隊長も兼ねたムカリ、ボオルチュのようにモンゴル帝国初期に複数の職掌を兼ねた例が見られるのに対し、元代には逆にそのような事例が見られないことから、職掌を兼ねないのが本来チンギス・カンが示した原則であり、複数の職掌を兼ねるのは建国初期に見られた特殊な事例であると推測されている[20]。

ケシクとの関係

→詳細は「ケシク」を参照

千人隊制度はチンギス・カンの定めたもう一つの制度「ケシク制度」と密接な関係を有している。1206年、千人隊制度を整備したチンギス・カンは同時にケシクテン(親衛隊)の制度も再編し、規模を拡大して定員を1万人とした。更にチンギス・カンは「今、我が処に番直する侍衛を千戸、千戸より選びて入れよ」と語り、ケシクテンの構成員は千人隊長の子弟から選出するよう命じた[21]。

カアンの側近く仕えるケシクはカアンの新衛軍であると同時に衣服・食事などの世話を行う家政機関でもあり、また幹部養成機関としての一面を有していた。次代のモンゴル帝国を担うと目される千人隊長の子弟はケシクテンに入ることで国家的庶務に携わり将来高官となるための教育を受け、同時にカアンとの信頼関係を構築した[22]。

モンゴル時代に名を残した著名な高官・将軍の多くは祖先にチンギス・カンに任命された千人隊長を有するノヤンの出身で、若い頃にケシクに入って成長し、長じてケシクを離れて官職に就いている。

また、『モンゴル秘史』では1万のケシクが構成されていたと記すが、この内ケブテウル(宿営)は『集史』において「親衛千人隊(hezāre-ye buzurg)」或いは「チンギス・カン直属の千人隊(hazāra-ye khāṣṣ-i Chīnkkīz Khān)」と称される軍団に相当する[23]。

Remove ads

チンギス・カンの「千人隊長」一覧

要約

視点

チンギス・カン自らが任命した最初の千人隊長はモンゴル帝国の根幹を為す貴族層となり、大元ウルスやフラグ・ウルスでは高官の多くがチンギス・カン時代の千人隊長の子孫を称した。そのため、モンゴル時代にはチンギス・カン時代の千人隊長に言及する史料が多く編纂されたが、その中でも『モンゴル秘史』と『集史』は「チンギス・カンの千人隊長」一覧を記載しており、千人隊長を研究する上での根本史料となっている。

しかし、『モンゴル秘史』と『集史』の記述を比較すると前者が88名の千人隊長と95の千人隊について述べるのに対して後者は名の千人隊長と129の千人隊について述べる、片方の史料にしか名前の見えない千人隊長が多数見受けられるなど両者の記述には食い違う点が多い。

このような差異が生じた理由として、『モンゴル秘史』の記す千人隊長はモンゴル帝国が建国された時点(1206年)の状態を記したもので、『集史』の記す千人隊長はチンギス・カンの死去した時点(1227年)の状態を記したものであるということが挙げられる。このため、1206年時点ではケシクの隊長であったが後に千人隊長に昇進した者(アルカイ・カサルなど)、1206年以後にモンゴル帝国に帰順して千人隊長に任ぜられた者(オイラトのクトカ・ベキなど)については『モンゴル秘史』の方には記載されていない[24]。

また、『集史』では「3千人を率いるジャライル部のムカリ国王」などのように複数の千人隊を所有する千人隊長が散見される。これは一人の人間が複数の千人隊を統べたということではなく、一人の上級千人隊長が他の下級千人隊長の任命権を有するということである。そのため、『集史』では下級千人隊長を省力して上級千人隊長のみを記しているのであり、『モンゴル秘史』にあって『集史』にない人名の多くは省略された下級千人隊長であると推測されている。例えば、『集史』はウルウト部の千人隊長について「4千人を率いる」ケフテイのみを挙げているが、『モンゴル秘史』ではケフテイの父ジュルチェデイと弟ブジルも千人隊長の一人として記されている。本来はジュルチェデイ、ケフテイ、ブジル全員がウルウト部の千人隊長であったが、『集史』では1227年時点で上級千人隊長であったケフテイのみをウルウト部の千人隊長として記したのであろう[25]。

同様に、ムカリ(3位)の親族であるトゲ(10位)は「ムカリの3千人隊」の下級千人隊長であり、アルチ・キュレゲン(86位)の親族であるオラル・キュレゲン(79位)とチグゥ・キュレゲン(85位)は「アルチ・キュレゲンの5千人隊」の下級千人隊長であると推測されている。

1206年に任命された千人隊長

1206年以降にチンギス・カンに任命された千人隊長

1206年時点で成立した95の千人隊にここで挙げた9人が率いる33の千人隊を加え、更にチンギス・カン自身の千人隊を加えると、『集史』の記す「129の千人隊」と合致する[28]。

Remove ads

脚注

参考文献

関連項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads