トップQs

タイムライン

チャット

視点

レチナール

ポリエンの発色団 ウィキペディアから

Remove ads

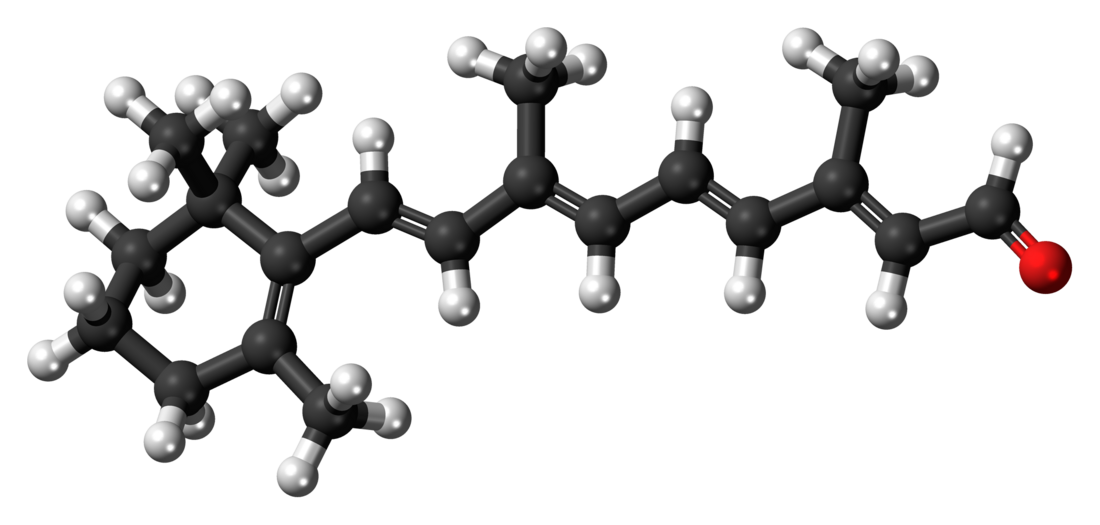

レチナール(Retinal、レチンアルデヒドとも)は、ポリエンの発色団であり、オプシンと呼ばれるタンパク質に結合しており、動物の視覚の化学的基礎となる。

レチナールは、ある種の微生物が光を代謝エネルギーに変換することを可能にする。

ビタミンAには多くの形態があるが、その全てがレチナールに変換され、レチナールはビタミンAがなければ作ることができない。動物が摂取する際には、レチナール自身もビタミンAの1つの形態とみなされる。レチナールに変換できる異なる分子の数は生物種により異なる。レチナールはもともとレチネンと呼ばれていたが[2]、 ビタミンAアルデヒドであることが分かった後に改名された[3][4][5]。

脊椎動物は、肉から直接レチナールを摂取するか、カロテノイド(どちらもカロテンのα-カロテンまたはβ-カロテン)からレチナールを生成する。キサントフィルの一種であるβ-クリプトキサンチンからもレチナールが生成される。これらのカロテノイドは、植物などの光合成を行う生物から摂取しなければならない。他のカロテノイドを動物がレチナールに変換することはできない。肉食動物の中にはカロテノイドを全く変換することができない種もある。ビタミンAの他の主要な形態であるレチノールや部分的に活性のある形態のレチノイン酸は、いずれもレチナールから生成されることがある。

昆虫やイカなどの無脊椎動物は、他のキサントフィルから変換されたヒドロキシル化されたレチナールを視覚系に使用している。

Remove ads

ビタミンA代謝

生物は、カロテノイドの不可逆的な酸化的開裂によりレチナール(RAL)を生成する[6]。例えば、

- β-カロテン + O2 → 2 レチナール

これは、β-カロテン-15,15'-モノオキシゲナーゼ[7]またはβ-カロテン-15,15'-ジオキシゲナーゼにより触媒される[8]。カロテノイドがレチナールの前駆体であるように、レチナールは他の形態のビタミンAの前駆体である。レチナールは、ビタミンAの輸送及び貯蔵の形態であるレチノール(ROL)と相互変換が可能である。

これらの反応は、レチノールデヒドロゲナーゼ(RDHs)[9]及びアルコールデヒドロゲナーゼ(ADHs)により触媒される[10]。レチノールはビタミンAアルコールと呼ばれたり、単にビタミンAと呼ばれることも多い。レチノールは酸化されてレチノイン酸(RA)になることもある。

- レチナール + NAD+ + H2O → レチノイン酸 + NADH + H+ (RALDHにより触媒)

- レチノール + O2 + H2O → レチノイン酸 + H2O2 (レチノールデヒドロゲナーゼにより触媒)

これらの反応はレチンアルデヒドデヒドロゲナーゼ(RALDHs)[10]やレチナールオキシダーゼとしても知られるレチノールデヒドロゲナーゼ[11]により触媒される[12]。レチノイン酸は、ビタミンA酸と呼ばれることもあり、脊椎動物の重要なシグナル伝達分子であり、ホルモンでもある。

Remove ads

視覚

要約

視点

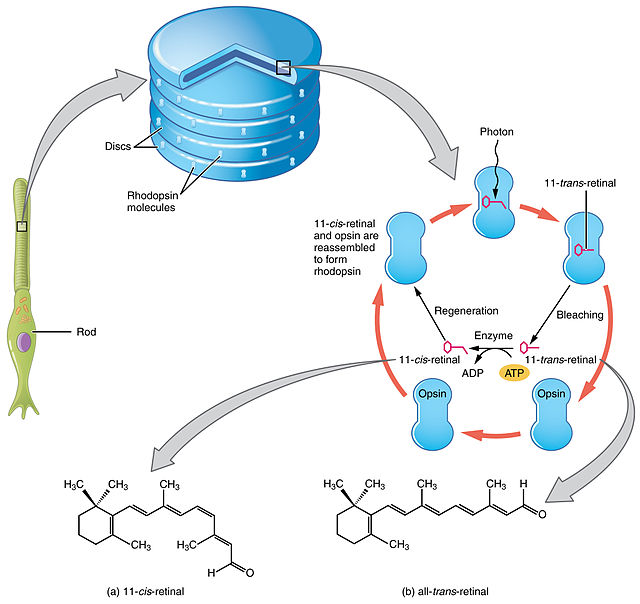

レチナールは、共役型の発色団である。ヒトの目においては、レチナールは、11-シス-レチナールの構成で始まり正しい波長の光子を取り込むと、まっすぐになり全-トランス-レチナールの構成になる。この構成の変化が網膜のオプシンタンパク質に押し付けられ、化学的なシグナル伝達カスケードが引き起こされ、結果としてヒトの脳が光や画像を認識する。発色団の吸光スペクトルは結合しているオプシンタンパク質との相互作用に依存するため、レチナール-オプシン複合体により異なる波長(すなわち、光の異なる色)の光子を吸収する。

オプシン

オプシンは、目の網膜にある視細胞に存在するタンパク質であり、レチナールに結合する視覚色素である。オプシンは、7つの膜貫通αヘリックスが6つのループで結ばれた束になっている。桿体細胞では、オプシン分子は細胞の内側にある円板膜に埋め込まれている。分子のN末端の頭部は、円板の内部に伸び、C末端の尾部は細胞の細胞質内に伸びている。錐体細胞では、円板は細胞膜により規定されているため、N末端の頭部は細胞の外側に伸びている。レチナールは、タンパク質のC末端に近い膜貫通ヘリックス上のリシンとシッフ塩基結合により共有結合する。シッフ塩基結合の形成には、レチナールから酸素原子が、リシンの遊離アミノ基から2つの水素原子が取り除かれH2Oが生じる。レチニリデンは、レチナールから酸素原子を取り除いてできた2価の官能基であり、ゆえにオプシンはレチニリデンタンパク質と呼ばれる。

オプシンは、典型的なGタンパク質共役受容体(GPCR)である[13]。ウシの桿体細胞のオプシンであるウシロドプシンは、初めてX線構造が決定されたGPCRである[14]。ウシロドプシンは、348個のアミノ酸残基を持つ。レチナール発色団はLys296に結合する。

哺乳類はオプシンの発色団としてレチノールのみを使用しているが、他の種類の動物はレチノールに近い他の4つの発色団(3,4-ジデヒドロレチナール (ビタミンA2), (3R)-3-ヒドロキシレチナール, (3S)-3-ヒドロキシレチナール (ともにビタミンA3), (4R)-4-ヒドロキシレチナール (ビタミンA4))を使用している。多くの魚類や両生類は3,4-ジデヒドロレチナール(デヒドロレチナールとも呼ばれる)を使用している。ハエ目の環縫類(いわゆる高等バエ)を除き、調べられたすべての昆虫は3-ヒドロキシレチナールの(R)-エナンチオマーを使用している。キサントフィルカロテノイドから直接3-ヒドロキシレチナールが作られる場合、(R)-エナンチオマーが予想される。ショウジョウバエなどの環縫類の虫は、(3S)-3-ヒドロキシレチナールを用いる[15][16]。ホタルイカは、(4R)-4-ヒドロキシレチナールを用いることが分かっている。

視覚サイクル

→「ロドプシン」も参照

視覚サイクルは、光伝達の前段に位置する循環型の酵素経路である。これは11-cis-レチナールを再生する。例えば、哺乳類の桿体細胞の視覚サイクルは以下の通りである。

- 全トランスレチニルエステル + H2O → 11-シス-レチノール + 脂肪酸; RPE65 イソメロヒドロラーゼ[17]

- 11-シス-レチノール + NAD+ → 11-シス-レチナール + NADH + H+; 11-シス-レチノールデヒドロゲナーゼ

- 11-シス-レチナール + アポロドプシン → ロドプシン + H2O; リシン-CH=N+H-へのシッフ塩基結合を形成する

- ロドプシン + hν → メタロドプシン II, i.e. 11-シスが光異化し全トランスになる

- ロドプシン + hν → フォトロドプシン → バソロドプシン → ルミロドプシン → メタロドプシン I → メタロドプシン II,

- メタロドプシン II + H2O → アポロドプシン + 全トランスレチナール

- 全トランスレチナール + NADPH + H+ → 全トランスレチノール + NADP+; 全トランスレチノールのデヒドロゲナーゼ

- 全トランスレチノール + 脂肪酸 → 全トランスレチニルエステル + H2O; レシチンレチノールアシルトランスフェラーゼ(LRAT).[18]

ステップ3, 4, 5, 6は桿体細胞外層で、1, 2, 7は網膜色素上皮(RPE)細胞で起こる。

RPE65のイソメロヒドロラーゼは、β-カロテンモノオキシゲナーゼと相同である[6]。ショウジョウバエにおいて相同であるninaB酵素は、レチナール形成カロテノイドオキシゲナーゼ活性と全トランスから11-シスへのイソメラーゼ活性を併せ持つ[19]。

Remove ads

細菌ロドプシン

→詳細は「細菌ロドプシン」を参照

全-トランス-レチナールは、バクテリオロドプシン、チャネルロドプシン、ハロロドプシンなどの細菌のオプシンの不可欠な成分である。これらの分子においては、光により全-トランス-レチナールが13-シスレチナールに変化し、暗い状態では全-トランス-レチナールに戻るというサイクルを繰り返している。これらのタンパク質は、動物のオプシンとは進化的に関係がなくGPCRでもないため、両方ともレチナールを使用しているのは収斂進化の結果である[20]。

歴史

アメリカの生化学者ジョージ・ワルドらは、1958年までに視覚サイクルの概要を記述した。彼はこの研究により、ラグナー・グラニト、ハルダン・ケファー・ハートラインとともに1967年にノーベル生理学・医学賞を受賞した[21]。

関連項目

出典

関連文献

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads