トップQs

タイムライン

チャット

視点

レーダー反射断面積

ウィキペディアから

Remove ads

レーダー反射断面積(レーダーはんしゃだんめんせき、英語: radar cross-section, RCS)は、レーダーから電波の照射を受けたときにアンテナの方向に電波を反射させる能力の尺度。幾何学的な断面積、反射率、指向性の関数であり[1]、その反射波と等しい強度の電波を反射させることができる等方向性反射体の面積(完全導体で作られた球の断面積)で表される[2]。

定義

要約

視点

レーダーからの電波が目標に入射すると、これによって散乱体に電流が誘起され、電流からの再放射が散乱界を形成する。RCSは、この散乱界を用いて下記のように定義されている[3]。

-

- σ:RCS値

- |Er|:散乱電界強度

- |Ei|:入射電界強度

- R:目標とレーダーとの距離

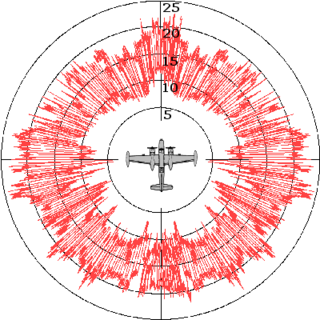

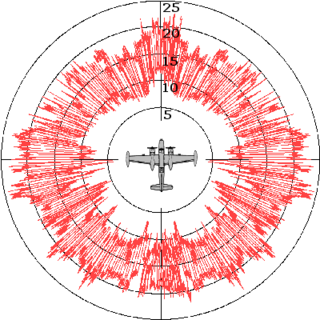

レーダー目標の有効反射面積は、一義的には決まらない変動量であるため、平均的な値を扱うことが一般的である[2]。定義上、RCSは面積の次元を有するが、これらの変動について述べる場合には、上図のようにデシベル表示で表すこともある。この場合は、1 m2を0 dBsm(DeciBel squared meter、デシベル・スクエアメーター)とするため、例えば2 m2のRCSは3 dBsmとなる[3]。

またRCSは周波数の影響も受ける。例えば金属球のRCSを考えると、周波数が低い領域(Rayleigh領域)では単調に増加し、中間領域(共鳴領域)では、目標の大きさが2分の1波長の整数倍程度の時に最大値を持つよう振動する。そして高周波領域(幾何光学的領域)では幾何学的な断面積に漸近していく[3]。なお、一般的なレーダーで用いられる領域においては、例えばRCS低減策を講じていない航空機については、波長とは無関係に下表のような目安が知られている[2]。

ただし基本設計が同一でも、電波吸収体の塗布や電磁波透過性素材の採用などの漸進的な施策によるRCS低減は可能であり、例えばF-16では、初期型のRCSが5 m2とされているのに対し、F-16Cでは1.2 m2とされている[4]。またRCS低減策も世代を追う毎に進化しており、最初の実用ステルス機であるF-117攻撃機のRCSは0.025 m2とされている[3]のに対し、F-22やB-2では0.0001 m2とされている[4]。

一方、艦船については、アメリカ海軍技術研究所 (NRL) が下記のようなRCSの概算式を発表しているが、こちらも同様にRCS低減策を考慮していないため、ステルス性に関して補正を行う必要がある[5]。なお海上自衛隊が昭和55年(1980年)度からのMk 36 SRBOC導入にあたり、チャフの効果を発揮するために自衛艦のRCS実測データを整理した際に、NRLの経験式との関係も検討されたが、この式による推測値は実測データよりもかなり大きい結果であった[6]。

-

- σ:RCS値

- f:レーダー周波数 (メガヘルツ)

- D:満載排水量 (キロトン)

Remove ads

探知距離との関係

要約

視点

-

- Pr:レーダーの受信電力

- Pt:レーダーの尖頭電力

- G:アンテナ利得

- λ:波長

- R:目標とレーダーとの距離

レーダーの最低受信電力 Pr が判れば、RCSがσである目標からの最大探知距離 Rmax は次の式で計算できる。

上記の式より、探知距離はRCSの4乗根に比例する。例えば、F-117攻撃機のRCSは上記の通り0.025 m2、これに対してB-52戦略爆撃機のRCSは100 m2とされているが、この場合、(100/0.025)1/4 = 8倍のレーダー探知距離の差が生じる[3]。また、探知される距離を2分の1にしたいのなら、RCSはその4乗の16分の1にする必要がある。

Remove ads

参考文献

関連項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads