トップQs

タイムライン

チャット

視点

ロシアの熊

ウィキペディアから

Remove ads

ロシアの熊(ロシアのくま、英:Russian Bear、露:Русский медведь)は、16世紀頃よりロシアの象徴化として描かれるクマのこと[1]。当初はロシア帝国であり、以降の継承国家(ソビエト連邦やロシア連邦など)とも関連付けられてきた。

ロシアを意味する存在としてクマを用いる意図は様々である。もともとはイギリスやそれを受けたアメリカがしばしば風刺において、ロシアを「大きく、残忍で、がさつ」な存在として表すのにクマを好んで用いた。一方でロシア人は国家や国民の誇りある象徴として肯定的にクマを用いる[2]。

初期の使用例

ロシアを表す存在としてクマを用いるのは、ロシアではなく西欧が最初であった[3]。 具体的な最初の使用例は不明だが、今日に知られる最も古い用例としてはウィリアム・シェイクスピアの『マクベス』がある。この第3幕第4場において、「荒々しいロシアの熊」(rugged Russian bear)というマクベスのセリフが登場する[3]。

地図での意匠

17世紀から20世紀にかけて製作されたいくつかの地図ではロシアの土地に小さな熊が描かれている[4][3]。 ある学者は北アフリカにはライオンが描かれることが多かったことと合わせて、当時の西欧諸国はロシアを「野生動物の地域」と見ていたと指摘している[3]。 やがてこれらクマは国全体を表すようになっていった[5]。 特に風刺地図において、クマは単に地図上にある動物ではなく、ロシアという概念と結び付けられるものになった[4]。

風刺画

風刺画、特にイギリスの『パンチ』誌においてロシアの熊は用いられた[3]。 この手の風刺画でクマをロシアと紐づけることが最初に行われたのは18世紀後半であり、例えば頭が女帝エカテリーナになっている熊にまたがるグリゴリー・ポチョムキンなどが知られる[3]。 他にナポレオン戦争では国家を動物に擬えて描く中で、イギリスがライオンであれば、ロシアはクマであった[3]。 クリミア戦争中にはロシアは何度もクマとして描かれ、例えば『パンチ』にはオスマン帝国を表す七面鳥を抱いたクマの絵に、「危機中のターキー?」[注釈 1]と題するものもあった[3]。 引き続き19世紀から20世紀初頭にかけてもロシアの熊はよく用いられ[3]、第一次世界大戦でも『パンチ』はロシアを表すのによくクマを用いた[3]。

しかし、常にロシア国外から見たロシアの戦争や膨張主義を表す素材としてクマが用いられていただけではなく、ロシアの国内問題を示す場合にも用いられることがあった[3]。例えば、戦争や内乱で負傷したクマなどである[3]。 ポーランドの1月蜂起では、ロシアのクマがポーランドを表す女性と戦っている姿が描かれた[3]。

Remove ads

ソ連時代

特に20世紀になるとロシア人自身も自分たちを表す動物として好んでクマを用いるようになった。例えば1980年のモスクワ・オリンピックではマスコットキャラクターとして、仔熊の「ミーシャ」を起用した。

一方で対外脅威としてのクマというイメージも変わらず用いられ、1984年、再選を果たしたアメリカ合衆国大統領ロナルド・レーガンは、有名な「森の中の熊」(Bear in the woods)を用いたキャンペーンでソ連の脅威を喧伝した。

ソ連崩壊後のロシア

ソ連崩壊後に成立したロシア連邦では、新しい国章にクマを用いる案が当初あった。この支持者たちは、ロシアが世界からクマのイメージで見られることを挙げていた。しかし、最終的には帝国時代の双頭の鷲が採用された。

ギャラリー

ロシア国内

- モスクワ・オリンピックのマスコットキャラクター「ミーシャ」

- サッカーの試合においてロシアのサポーターが掲げた横断幕(「進め、ロシア!」と書かれている)

- ノヴゴロドの市旗

- 双頭の鷲を模した2頭のクマを合わせた意匠

ロシア国外

- 「若き皇帝を抱き捕まえるロシア」と題されたイギリスの風刺画(1804年)。若き皇帝とはナポレオンを指す。

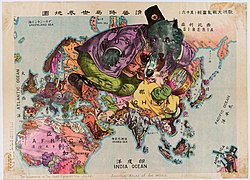

- ロシアを大きな熊としてユーモラスに描いた日本で描かれた地図(田中良三「滑稽欧亜外交地図」、1914年)。

- 1911年にイギリスの『パンチ』または『ロンドン・シャリヴァリ』に掲載されたグレート・ゲームを表した風刺画。中央アジアを意味する小さなペルシャ猫の尻尾に座った熊(ロシア)に対し、ライオン(イギリス)が「分かりあえないのなら、あなたが我々の小さな遊び相手と何をしているのか聞きたくなるかもしれない」と問いかける内容になっている。

- 1905年時点における中国から見た極東情勢を描いた風刺画。北方から侵入するロシアを熊に見立てている。

Remove ads

脚注

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads