トップQs

タイムライン

チャット

視点

ヴァイオリン協奏曲第2番 (プロコフィエフ)

ウィキペディアから

Remove ads

ヴァイオリン協奏曲第2番ト短調作品63は、セルゲイ・プロコフィエフが遺したヴァイオリンと管弦楽のための協奏曲の一つ。

概要

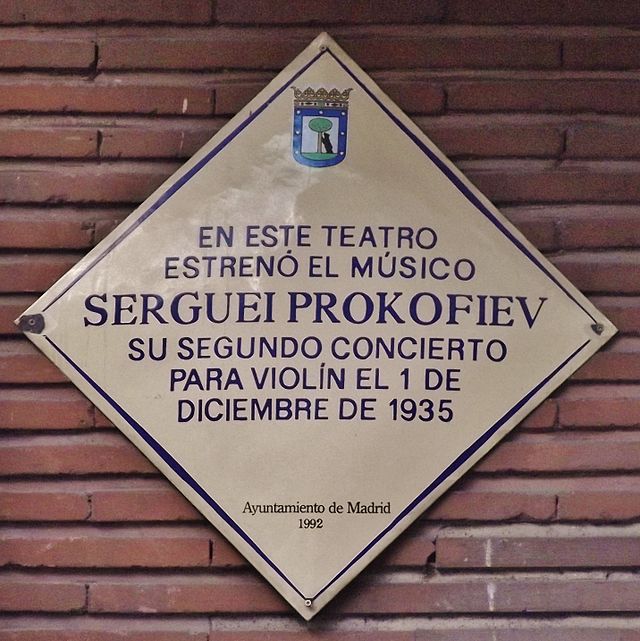

1935年に作曲、同年12月1日にスペインのマドリードに於いて、フランスのヴァイオリニスト、ロベール・ソエタンのヴァイオリン独奏とエンリケ・アルボス指揮マドリード交響楽団によって初演された[1]。

1930年代、故国ソ連での成功などを背景に望郷の念を抱きつつあったプロコフィエフは、この頃にはフランス人ヴァイオリニストのロベール・ソエタンのヨーロッパ各地を巡る演奏旅行に同行していた。この最中にソエタンの後援者から、ソエタンに1年間の独占演奏権を与えることを条件に新たなヴァイオリン協奏曲を作ってほしい、と依頼された[1][2]。

折しも、1932年に作曲した『2つのヴァイオリンのためのソナタ作品56』のフランス初演をポーランド出身のアメリカ人ヴァイオリニスト、サミュエル・ドゥシュキンと共に手がけたことに感銘を受けていた。そこでプロコフィエフは、このことに対する感謝の意を表することも兼ねて前記”新たなヴァイオリン協奏曲”の作曲に乗り出すこととなった[3]。

作曲は、第1楽章をパリで、第2楽章の第1主題をロシア南西部の河港都市ヴォロネジで───というふうに、ソエタンとの演奏旅行の合間を縫う形で進められた。5月下旬頃までにスケッチを書き終え、更に7月下旬頃までにはピアノ・スコアを書き上げた上で8月中旬にバクーでオーケストレーションに取り組んだ。初演については、前記の通りスペイン・バルセロナで行ったが、当初はパリで行う予定だった[1]。

プロコフィエフの作品としては、初期の大胆不敵な作品にくらべて伝統寄りになっており、この作曲家特有の乾いたグロテスクな表現は控えられている。そのためもあってかヤッシャ・ハイフェッツがこの作品をモノラル時代とステレオ時代に1度ずつ録音し、作品の知名度に貢献した。

Remove ads

楽器編成

独奏ヴァイオリン、フルート2、オーボエ2、クラリネット2、ファゴット2、ホルン2、トランペット2、大太鼓、小太鼓、トライアングル、シンバル、カスタネット、弦五部

曲の構成

以下に示す3つの楽章で構成されている[1]。演奏時間は約26分(各11分、8分、6分)。

- 第1楽章 アレグロ・モデラート ト短調 4/4拍子。ソナタ形式。

- 第2楽章 アンダンテ・アッサイ 変ホ長調 12/8拍子。3部形式。

- 第3楽章 アレグロ、ベン・マルカート 変ロ長調~ト長調 3/4拍子。

曲は伝統的なロシア民謡に関連のある素朴なヴァイオリンの旋律に始まる。第2楽章を通じてヴァイオリンの優美な旋律が花開き、冒頭の旋律はヴァイオリンに伴奏されたチェロ独奏の楽句に再び現れる。第3楽章のロンド主題はスペイン趣味が認められ、ロンド主題は現れるたびカスタネットの響きに送り出される。

脚注

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads