トップQs

タイムライン

チャット

視点

ヴァヴェルの竜

ポーランドの民間伝承に登場するドラゴン ウィキペディアから

Remove ads

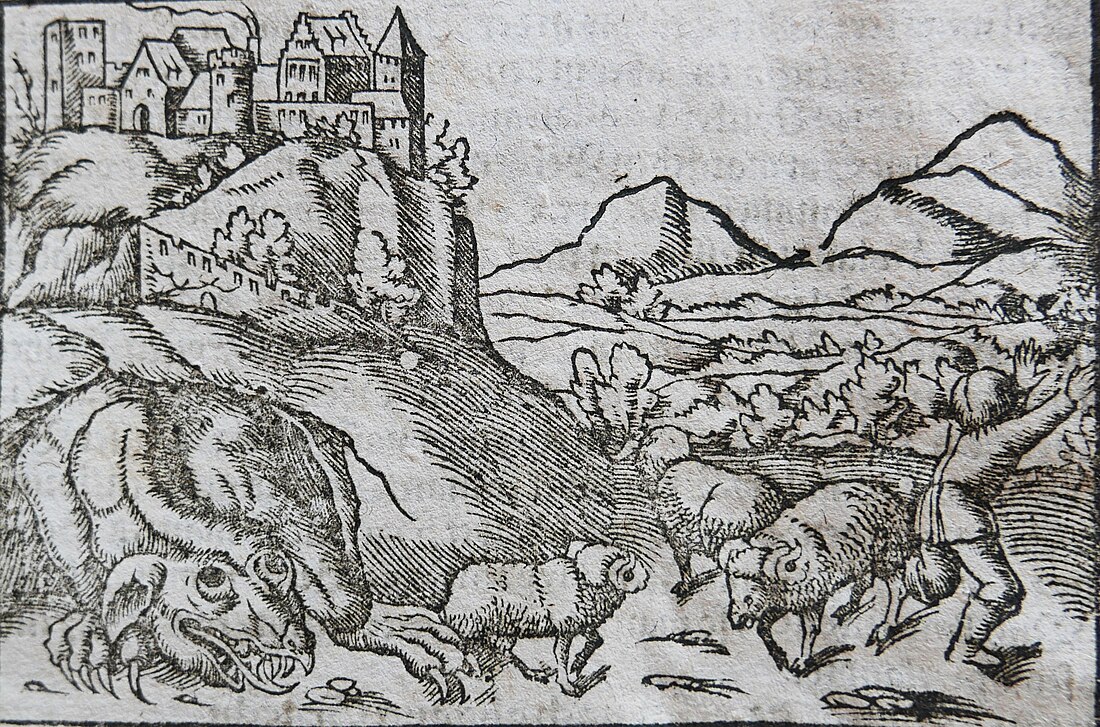

ヴァヴェルの竜またはヴァヴェルの丘の竜(英語: Wawel Dragon、ポーランド語: Smok Wawelski)は[注 1]、ポーランド・クラクフ市のポーランドの伝承の竜。

ヴィスワ川沿岸のヴァヴェルの丘の麓の「竜の洞窟 」を住み処とし、生贄を要求したが、市を創立したクラク(ス)王あるいはその王子に退治されたとされる。

概説

最古の伝承によればクラク王(ラテン語:クラクス王)の在位中、その王都クラクフに現れた。王の二人の王子が、硫黄をつめこんだ牛皮製のデコイ餌で退治。だが弟クラク王子のみが凱旋し、兄王子を殺したことが露見して追放された(『ヴィンツェンティのポーランド年代記』、13世紀)。

ヤン・ドゥウゴシュの年代記(15世紀)は、兄をクラク、兄殺しの弟をレフ王子としており、作戦は王自身の考案とする[注 2]。

ポーランド語で書かれた近世の年代記では、竜退治策の考案者がスクプという靴職人だった、という話になっており、竜の住処が城下の岩窟「

古文献の記述

要約

視点

ヴァヴェルの竜退治伝説の最古の記述は、クラクフ司教ヴィンツェンティ・カドウベクが著した年代記(13世紀初頭)によるものとされる[1]。

ポーランド年代記(1200年頃)

ラテン語で書かれた『ヴィンツェンティのポーランド年代記』(1190–1208年頃成立)によれば、クラク王(ラテン語:グラックス王)の治世の頃[6]、その創建した王都クラクフ(羅:グラコヴィ[7])に怪物が発生した。訳出では「竜(スモク)」だとされるが[5][注 3]、聖ヴィンツェンティのラテン語原文では、竜とは言わず、この怪物をホロファグス(羅: holophagus[8]、波: całożerca, wszystkożerca[9]、「丸呑みせし者」)という造語で呼んでいる[10]。

原文によればホロファグスは、"岩のくねりまがり(校訂:洞窟)にひそむ、非道かつ最も巨怪な野獣(怪物)であった"[11][8][12][注 4]。

この怪物は、毎週ごとに牛の生贄を欲しており、これを怠ると人間を食らった。怪物を倒そうとクラク王は[注 5]二人の王子に討伐を命ず[注 6]。しかし直接対決してもかなわないので画策し、牛皮に硫黄を詰めたものを生贄牛の代わりに与えて怪物に食わせると、発火して怪物は死んだ[14]。しかし弟王子("小クラク"[注 7][17])、すなわち後のクラクII世は、兄王子を殺し、その罪を怪物になすりつけた。しかしその犯罪は暴露され、町の人々によって都外追放となってしまった。その後、末娘のヴァンダが王座を継ぐ[5][18][19][2][15]。

派生の年代記

『聖ヴィンツェンティの年代記』より派生したとみられる幾つかの年史のうち、『大ポーランド年代記』 (波: 『Kronika wielkopolska』 は通称で、ラテン語無題作品、1296年以降)[注 8]はなぜかこの竜への言及が欠けており、『ジェジュヴァ年代記』 (波: 『Kronika Dzierzwy』, 英: 『Dzierzwa Chronicle』。あるいは『ミェジュヴァ年代記(Kronika Mierzwy)』とも呼ばれる。14世紀)は、聖ヴィンツェンティの『年代記』とほぼ一致する[20]。また、両年代記とも「小クラク」が弟王子としており、兄王子の名は知れずとなっている[14][15]。

しかしヤン・ドゥウゴシュが15世紀に編んだ年代記では[21]、 兄王子の名が小クラクで、兄殺しの弟はレフ王子だとしている[15][20]。また、竜(オロファグス)を謀殺する策略は父のクラク王が授けたものとされており、王は、都から大勢の逃亡者が出ることをおそれたのだと記されている[22][20]。そこで、王の命により、生贄用の動物の死骸("毎日3頭が必要だった"[注 9])に、硫黄、火口(波: próchno; 羅: cauma[注 10])、蝋、ピッチ、タールを詰めて点火したものを与えた[1] 。竜は燃えた餌を食い、火を噴き放って死に絶えた。ドゥウゴシュはさらに、竜は住処がクラク王が城を立てたヴァヴェル山の洞窟だと書き加えている[22][20]。そしてやはり兄殺しの弟は追放され、ヴァンダ王女が登極する[15]。

Remove ads

靴職人の策士版

また、竜退治を完遂したのがスクプという靴職人であるという異聞もある[24]。

これは、近世になってポーランド語で書かれたマルチン・ビエルスキ著『ポーランド年代記』(1597年)において[注 11]、竜の退治法を考案した手柄がスクプ(またはスクバ[注 12])という靴職人にあてがわられている[25][26]。やはりクラクフを創立したとされる伝説王(ただしクロク王 Krok と表記される)の治世、竜は毎日3頭の仔牛(cielęta)または牡羊(barany)、とにかく何かを3つ取って食って食欲を満たすのだが、人間で間に合わせることもあった。スクプの助言でクロク王は仔牛の皮を硫黄で詰め、竜をおびきよせた。竜はその餌を飲み込むことはできず、水を飲み続けて死んでしまった。王はスクプに褒美をとらせたという[注 13]。ビエルスキはさらに、"今でもその城の下の洞窟をみることができる。「竜の洞窟(スモチャ・ヤマ ) 」とそれは呼ばれている"と書き加えている[27][28][29]。

ドラテフカ

現代の児童文学や、おとぎ話の語りによっては靴職人の名前は「ドラテフカ」に置き換わることもあるとされる[30] 。竜退治にかかわる靴職人ドラテフカ("小さなひも"という意味の名)は[33] 、マリア・コブナッカの戯曲『恐ろしい竜、勇敢な靴屋、美しい姫とグヴズヂク王』[注 14](1935年)の登場人物である[34]。なお同名の靴屋を冠した作品に、ヤニーナ・ポラジンスカ作のおとぎ話『くつやのドラテフカ』がある。

起源論

- 類話

ヴァヴェルの竜には、旧約外典『ダニエル書補遺』のベルと竜の説話との共通点が見られると指摘されるが[35][36]、既に中世の『ジェジュヴァ年代記』(『ミェジュヴァ年代記』)にも、"クラク[ス]の息子たちが地元の竜を殺した、ダニエルがバビロンの竜を殺したように"と、同じような退治法がとられたことへの言及がされている[37][22][38]。

アレクサンドロス大王も硫黄を用いて竜を殺したという伝説があるが、その事項は古代のものとはいえず、推定7世紀のアレクサンドロス・ロマンスのシリア語版が現存初見本である。だが聖書外典と比べてヴァヴェルの竜との類似性はより近いといえる[注 15][40][41][42]。

- 悪玉

ヴァヴェルの竜を単なる悪の象徴とする見方もあるが[43]、さらには以下に説明するように、古代神話的における邪神的な解釈もあり、歴史上の殺戮者などの象徴に見立てる説も存在する。

- 古代神話

クラクフの伝説に、キリスト教化以前の原話を求める考えもある。インド=ヨーロッパ系の善悪闘争神話が、クラクフの竜の伝説の起源ではないかとも説がある[44]。

あるいは、太古の人身御供の慣習に言及した何らかの神話が根源にあるのではと歴史学者マチェイ・ミェジアンは推論している[45]。

- 歴史

史実の反映の可能性もある。たとえば、6世紀後半にアヴァール人がヴァヴェルの丘を占拠し、朝貢を要求したが、これを人民を食らう竜になぞらえたのが発端だと推察する歴史家もいる[46]。

あるいはヴァヴェルの大聖堂ともゆかりあるクラクフ司教をみずからの手で殺したボレスワフ2世を、悪玉の竜に例えた伝説、という見解もある(歴史学者チェスワフ・デプトゥワ説)[47][48]。殉教したシュチェパヌフの聖スタニスワフは、ポーランドの守護聖人である。

また複合的な見解として、雷神滅竜の神話の土台に、竜蛇崇拝とシュチェパヌフの聖スタニスワフ崇拝の習合が加わった伝説と言う説明もされている[2]。

Remove ads

再話

要約

視点

広く知られた再話では、都市の伝説的な建設者であるクラクス王の統治の世に、クラクフで起こった出来事とされている。凶悪な竜が毎日のように田園地帯の全域を破壊し、踏み固めて回る。さらに、人々を殺害し、人々の家で略奪をし、人々の家畜を貪り食った。物語の多くの異本で、竜は特に若い女性を食べることに興じており、都市の人々が月に1度、竜の洞窟の前に少女を置き去ることでわずかの間竜を鎮めることができた。国王はもちろん竜を打ち倒したかったが、王の最も勇敢な騎士達も竜の燃えさかる息の前に倒れた。少女の犠牲を必要とする異本では、ついに、国王の娘ヴァンダ(8世紀の人物とされている)以外の、都市のあらゆる少女が犠牲になってしまった。自暴自棄となった王は、竜を倒せた者には誰でも王の美しい娘と結婚することを許すと約束した。近くからも遠くからも強力な戦士達が来て、褒美のために戦い、そして失敗した。ある日、スクプという名の貧しい靴職人の見習い が挑戦に応じた(この伝承は、16世紀。ゆえに、国王の娘ヴァンダが登場できるはずがない)。彼は子羊に硫黄を詰め込むと、竜の洞窟の上にそれを置いた。竜は子羊を食べ、間もなく途方もない喉の渇きに襲われた。竜は喉を潤そうとヴィスワ川に向きを変え、水を飲みに飲んだ。しかし竜の痛む胃は多量の水でも和らぐはずはなかった。ついにヴィスワ川の水の半分を飲み、膨れ上がった挙げ句、竜は破裂した。スクプは約束通り王の娘と結婚し、2人はその後ずっと幸せに暮らしたという[24][49]。

詩人シェミェンスキ

ポーランドの詩人ルツィヤン・シェミェンスキ(1809年 - 1877年)は、ポーランドや近隣国の伝説を収録した『ポーランド、ロシア、リトアニアの伝承と伝説 (波: Podania i legendy polskie, ruskie i litewskie[50])』を出版しており[51]、この竜の話も「竜 (波: Smok[52])」の題名で収められている。

シェミェンスキの記したところでは、かつて人々は、人間がこの竜に食べられないようにと竜に毎日のように家畜3頭を与えていた。あるとき、靴職人スクプからの助言を受けて、クラク(クラクス)は子牛の皮に硫黄を詰めさせると竜の住む洞窟の前に置かせた。目論見通りに、竜は硫黄ごと子牛を飲み込み、続いて水を多量に飲んで死んだ。クラクはスクプにたくさんの褒美を与えたという[53]。

小説家ヘイドゥク

ポーランドの歴史小説家ブロニスワフ・ヘイドゥク(生没年不詳)[注 16]は、幼い頃の彼に祖母が物語を語り聞かせた口調を生かした『クラクフ神話伝説物語[注 17]』(日本語題)を著している。ヴァヴェルの竜の伝説も、「英雄クラクス伝説」(日本語題)として収録されている[54]。

ヘイドゥクの記したところでは、クラクフの町を築いたクラクスI世の時代の後、クラクスIV世の治世には、大きな災害の後や戦争の前に、異教の神々にさまざまな生贄を捧げる慣習が続いていた。生きた動物ばかりか人間も捧げられていた。生贄となった人は、ヴァヴェルの丘の洞窟に繋がる深い穴の中に落とされ、洞窟に住む怪物スモークに食べられた。ある時、ヴィスワ川の洪水によって生贄になった人の死体が岸辺に打ち上げられ、神々が生贄を喜んでいないと判断された。その後、町は大火に見舞われ、春には雨が降らなくなって今年の飢饉が心配された。生贄を捧げても雨は降らず、ついにヴィスワ川の水が涸れた。すると今まで水面下にあった洞窟の入り口に入れるようになり、クラクスはスモークと戦ってこれを倒した。もはや生きた人間を生贄にする必要はなくなり、雨も間もなく降りだしたため、人々はクラクスに感謝し、クシェミョンカの丘に高塚を作った。そこには高城も建てられて、こんにちまで残っている[55][注 18]。

Remove ads

史跡

ヴァヴェルの竜の像

(左)昼間.(右)夕方。火を噴いているとき.

(左)昼間.(右)夕方。火を噴いているとき.

クラクフのヴァヴェル城は、ヴァヴェルの丘の上に建っている。竜がいたとされる城下(城の麓)の「

この竜の洞窟の文献上の初見は1190年とされるが[59] これは最古史料であるヴィンツェンティの年代記の成立年であり、そこには上述したようにこの野獣が岩の奥底[8][11]、すなわち、某"洞窟"に居たとのみ記される[12]。

洞窟の入り口を出たところに設置されたヴァヴェルの竜の像は、火を噴く仕掛けで有名である[57][24]。

ヴァヴェル大聖堂にはクラクスによる竜退治の記念銘板があり、竜の住み処の上に都市と彼の宮殿を建設したと刻まれている[要出典]。大聖堂の入り口には、複数の「竜の骨」なる物品が吊り下げられて飾られているが、これは氷河時代のマンモスや鯨などの大型の骨を「竜骨」と称して展示するヨーロッパ中世の慣習の一例とされている[60]。

ギャラリー

- ヴァヴェルの竜の像とその周辺

- ヴァヴェルの竜の洞窟

Remove ads

注釈

- 原語の smokは単なる「蛇」も意味するが、場合によっては「大蛇」・「竜」の意となる。

- 細かい所では、疑似餌には動物の死骸に硫黄の他、幾つかほかの材料を詰めている。

- 『ポーランド=シレジア年代記』(1285年頃、en:Chronicon Polono-Silesiacum)では括弧で(spelunca 洞窟)と併記する。また、竜名をolofagus〔ママ〕と綴る。Ćwikliński ed. (1878), p. 607.

- あるいはツァルンクフのヤンコ(1320–1387年頃)の作とされる。

- 仮訳題名。原題『O straszliwym smoku i dzielnym szewczyku, prześlicznej królewnie i królu Gwoździku』。英文では題名は"The terrible Dragon, the brave Shoemaker, the beautiful Princess and King Gwoździk" と訳されていた。

- ポーランド語版記事「Bronisław Heyduk」では1909年生、1984年没。

- ポーランド語版記事「Bronisław Heyduk」での原題は『Legendy i opowieści o Krakowie』。

Remove ads

出典

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads