トップQs

タイムライン

チャット

視点

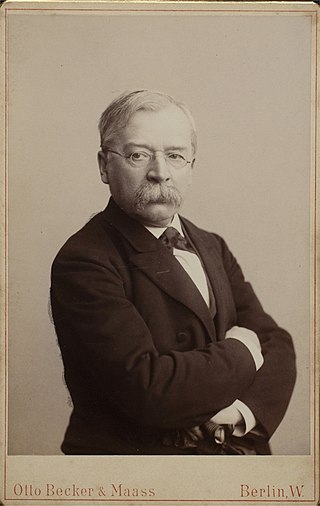

ヴォルデマール・バルギール

ウィキペディアから

Remove ads

ヴォルデマール・バルギール(Woldemar Bargiel, 1828年10月3日 - 1897年2月23日)はドイツ・ロマン派音楽の作曲家・音楽教育者。クララ・シューマンの異父弟。

経歴

要約

視点

声楽教師およびピアノ教師であった父アドルフ・バルギール(1783年 - 1841年)とピアニストで声楽家だった母マリアンネ(またはマリアーネ[1])・トロムリッツ(1797年 - 1872年)のもとでベルリンに生まれた。母方の祖父ヨハン・ゲオルク・トロムリッツ(1725年 - 1805年)はフルートのヴィルトゥオーソであった。マリアンネは前夫フリードリヒ・ヴィーク(1785年 - 1873年)との間に、のちに世界的なピアニストとなった娘クララを儲けたのち離婚し、アドルフと再婚していた。クララとは父親違いの姉弟ではあったが生涯にわたって温かな関係が続き、最初の音楽の手解きをクララから受けた後、音楽理論家のジークフリート・デーンに師事した。クララはヴォルデマールをロベルト・シューマンやフェリックス・メンデルスゾーンに引き合わせてもいる。

バルギールは変声期を迎えるまでエドゥアルト・グレルやメンデルスゾーンが指揮する宮廷聖歌隊に参加した。変声後はシューマンの助言やメンデルスゾーンの推薦状を得て、16歳でライプツィヒ音楽院に進学し、1849年までの間、ピアノをイグナーツ・モシェレスに、音楽理論をモーリッツ・ハウプトマンに、作曲法をユリウス・リーツとニルス・ゲーゼに師事した[2]。1850年に、個人教師として働くためにベルリンに里帰りし、ひとまずベルリン・ジングアカデミーの職員を務め、1859年以降はケルン音楽院の教員に採用された。この頃に、シューマン夫妻の尽力で、《ピアノ三重奏曲 第1番》を含む初期作品を出版した。1864年にロッテルダムの音楽学校 Maatschappij tot bevordering der Toonkunst の院長を務め、後に妻となるヘルミーネ・トゥールス (Hermine Tours) と同地で出会った。ヘルミーネの兄弟ベルトルト (Berthold Tours) も作曲家であった。

1874年に、ヨーゼフ・ヨアヒムに促されてベルリンに帰り、ヨアヒムが創立したベルリン高等音楽学校において作曲科教授として教鞭を執った。1897年に没するまで同校に在職し、当時最も一目置かれた教師の一人として、エルンスト・ルドルフやレオ・ブレッヒ、パウル・ユオン、カミッロ・シューマン、ペーター・ラーベ、ヴァルデマール・フォン・バウスネルン、フランツ・ベルシェ、チャールズ・マーティン・レフラー、レオポルド・ゴドフスキーらを育てた。教育活動の傍ら、ヨハネス・ブラームスと協力して、シューマンやフレデリック・ショパンの作品の校訂を手がけた。

2007年9月に、それまで個人蔵となっていたバルギールのさまざまな遺品を国立ベルリン図書館が購入した。その中には、1,500点の書簡や、証書、資料、旅券、写真、プログラムの載ったビラ、新聞の批評欄の切り抜き、作曲の素材などが含まれている。

Remove ads

作風

バルギールは多作家ではなかったが、多くの作品は考え抜かれて創られており、堅固な職人技を発揮している。中でも室内楽の作曲家として名を遺し、弦楽四重奏曲やピアノ三重奏曲、弦楽八重奏曲が代表作に数えられている。バルギールの作品は、生前は数多くの作曲家仲間(中でもフェリクス・ドレーゼケやブラームス)から高く評価されていた。

バルギールはロベルト・シューマンと縁続きになり、その援助を受けたにもかかわらず、そのむしろ古典派直系の作曲様式は、メンデルスゾーンの作品と近い関係にある。作品には、ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンを継承した明らかな痕跡も見受けられる。バルギールは、新しい道のりに沿って和声法の扱いを探究することも、従来の音楽形式を突き破ろうとすることもしない保守的な作曲家であった。しかしながら、自分で設定した制約の中で自信たっぷりに振る舞っており、作品では巧みな造形力を発揮している。ベートーヴェンに似て、旋律そのものよりも、むしろ主題の素材を労作することに重きを置いた。

Remove ads

主要作品一覧

管弦楽曲

- 管弦楽組曲ハ長調 作品7

- 演奏会用序曲《プロメテウス》Konzertouvertüre Prometheus 作品16

- ある悲劇への序曲 Ouvertüre zu einem Trauerspiel 作品18

- 演奏会用序曲《メデア》Konzertouvertüre Medea 作品22

- 交響曲ハ長調 作品30

- ピアノ4手版に基づく批評は、1866年に『アルゲマイネ・ムジカリッシェ・ツァイトゥング』(Allegemeine musikalische Zeitung) 紙上に掲載された[3]。Uptonの著書 (p. 311) では1861年の作品としている。

- ヴァイオリン(もしくはチェロ)とピアノ、管弦楽のためのアダージョ ト長調 作品38

- 間奏曲 作品48(出版譜では作品46[4]、原曲は《ピアノ・ソナタ》作品34の緩徐楽章)

室内楽曲

- 弦楽八重奏曲 ハ短調 作品15a

- 弦楽四重奏曲 第1番 イ短調 作品15b

- 3作目の弦楽四重奏曲に該当し、そのように番号付けをしている資料もある。

- 弦楽四重奏曲第2番・第3番(未発表)

- 弦楽四重奏曲第4番 ニ短調 作品47

- ピアノ三重奏曲 第1番 ヘ長調 作品6

- ピアノ三重奏曲 第2番 変ホ長調 作品20

- ピアノ三重奏曲 第3番 変ロ長調 作品37

- ヴァイオリン・ソナタ ヘ短調 作品10

- ヴァイオリンとピアノのための組曲 ニ長調 作品17

ピアノ曲

ソナタ・組曲

- ピアノ・ソナタ ハ長調 作品34

- 組曲 第1番 作品21

- 前奏曲

- デュエット

- サラバンド

- 行進曲とトリオ

- スケルツォ

- 終曲

- 組曲 第2番 ト短調 作品31

- 前奏曲

- 悲歌

- 幻想的行進曲

- スケルツォ

- アダージョ

- 終曲

幻想曲

その他の小品

連弾曲

- 組曲 作品7

- ピアノ・ソナタ ト長調 作品23

- ジグ 作品29[5]

合唱曲

脚注

参考資料

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads