トップQs

タイムライン

チャット

視点

上丘

ウィキペディアから

Remove ads

上丘 (superior colliculus, SC) は、脳の中脳蓋 (tectum) にある有対の構造である。上丘ニューロンは視覚、聴覚、体性感覚刺激に応答する[1][2]。

構造と他の脳部位との関係

2つの上丘は、視床の下に位置し、脊椎動物の中脳では松果体の周辺に位置する。上丘は、間脳の吻側、 中脳中心灰白質の背側、下丘の直上に位置する。下丘と上丘を合わせて、四丘体(corpora quadrigemina, Latin, quadruplet bodies)と呼ぶ。

機能

人間の上丘はサッカード眼球運動や目と頭の協調(eye-head coordination)に関与している。上丘への求心性繊維は、大脳皮質、下丘、網膜、基底核、脊髄から始まる。遠心性繊維は、傍正中橋網様体(PPRF)、脊髄、他の部位へ到達する。人間を含む多くの脊椎動物では、中脳へ伝達された感覚情報は視床を経て大脳皮質で処理を受ける。しかしながら、上丘は皮質の関与を伴わずに眼球運動に関与することがある。

上丘のうち視覚情報を受け取るのは浅層のみであり、深層は聴覚・体性感覚の入力を受け取り、脳の多くの感覚運動領野との神経接続を持つ。上丘は全体としては頭部や眼球を、視対象・聴対象のほうへ向ける役割がある[3][4][5][6]。

多様性

霊長類

霊長類の上丘は哺乳類のなかでは特異であると考えられている。これは、反対側の視野の完全なマップが含まれていないためである。その代わりに、視覚皮質と外側膝状体と同じように、左右の上丘はそれぞれ反対側の視野の半分を表象しており、同側でも視野の半分は表象していない。[7] このような機能的特性は、霊長類には耳側の網膜神経節細胞と反対側の上丘との解剖学的結合が存在しないことから説明される。他の哺乳類では、すべての網膜神経節細胞は反対側の上丘に投射する。霊長類と非霊長類のこのような差異は、オーストラリアの神経科学者en:Jack Pettigrewが1986年に提案したen:flying primates theoryの根拠となっている。彼はオオコウモリの網膜と上丘との解剖学的結合が霊長類にのそれと類似していることから、この説を提案した[8]。

他の脊椎動物

コウモリ亜目の上丘は、反響定位系を構成する超音波の発音と耳の運動に影響するとされる[9]。

非哺乳類の脊椎動物で対応する中脳の領域は、視蓋(optic tectum)と呼ばれる。両生類、爬虫類、魚類では、視蓋は最大の視覚情報処理領域である。しかしながら、その機能はほとんど分かっていない。視蓋は、捕食者/獲物の弁別に必要であり、逃避行動や捕食行動に関連するとされる。他方で、より複雑な脊椎動物では、視覚において上丘が果たす役割はより少なくなっている。

ニシキヘビ科やマムシ亜科のように、赤外線での視覚が可能なヘビでは、はじめの神経入力には視神経ではなく三叉神経が用いられる。その後の視覚処理経路は、通常の視知覚と類似しており、上丘が関与する。

関連項目

他の画像

- 上丘の位置を様々な方向から見た動画。上丘を赤で示す。(出典:Anatomography)

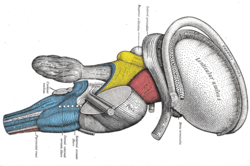

- 後脳と間脳;後外から見た図。上丘を青色で示す。

- 脳幹の浅層の解剖。外側面から見た図

- 脳幹の解剖。外側面から見た図

- 脳幹の深層の解剖。外側面から見た図

- 脳幹の深層の解剖。外側面から見た図

- 上丘を含む中脳の横断面

参考文献

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads