トップQs

タイムライン

チャット

視点

下顎結合

ウィキペディアから

Remove ads

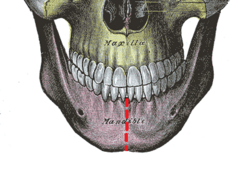

下顎結合(かがくけつごう、英:mandibular symphysis)[1]は、脊椎動物の下顎の正中線上に位置する、左右の歯骨の結合。

ヒトにおいて

ヒトにおいて、下顎骨の外面は下顎結合を示す微かな稜が正中線上に存在する。乳児期においてはまだ左右の歯骨の縫合線である場合があり、典型的には生後1年以内の乳児期に癒合する[2]。橋本・松尾 (1973)の報告によれば、生後2か月頃から部分的な癒合が開始し、生後1年以内に癒合が完了するとされている[3]。またこの部分的な癒合の開始位置は橋本ほか (1970)によれば不特定であると見られている[4]。癒合後は骨梁吸収が起きて広範囲に骨髄腔が形成されるため、鋸歯状に突出した下顎骨下縁の骨梁を痕跡として残し、下顎結合の特徴が次第に失われていく[3]。

下顎結合部の形態は遺伝、生力学的因子、上下あるいは近遠心方向の顎の異常に影響を受け、形態的変化が起きやすい[5]。

ヒト以外の動物において

獲物を制圧するために強力な犬歯の咬合を用いる独居性の動物食性哺乳類は下顎結合が頑強である一方、群居性の動物食性哺乳類は咬合が浅く下顎結合も弱い[6]。ヒゲクジラ類は濾過摂食の際、莫大な海水を取り込むため口腔を動的に拡張可能である。これは下顎と頭蓋骨の関節、特に左右の歯骨を2つの平面で独立して回転させることが可能な伸縮性のある下顎結合により実現されている。ヒゲクジラ類の巨大化を可能としたこの柔軟な顎は古鯨類の時点で存在せず、ヒゲクジラ類内の進化で獲得された可能性が高い[7]。

Elephantiformesに属する多くの基盤的な長鼻目は非常に長い下顎結合を有する。この形質状態は現生のゾウを含む後の時代の数多くのグループにおいて失われている[8]。また束柱目の絶滅哺乳類であるデスモスチルスも長い下顎結合を持ち、食物の掘り起こしに用いられたという推測がなされている[9]。

- 下顎結合部の伸長を示すゴンフォテリウム類のテトラロフォドンの頭蓋骨と顎

Remove ads

出典

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads