トップQs

タイムライン

チャット

視点

分子ナノテクノロジーに関するドレクスラーとスモーリーの論争

ウィキペディアから

Remove ads

分子ナノテクノロジーに関するドレクスラーとスモーリーの論争(ぶんしナノテクノロジーにかんするドレクスラーとスモーリーのろんそう)では、分子ナノテクノロジーの概念的な基礎を打ち立てたK・エリック・ドレクスラーと、ナノ物質C60フラーレンを発見したことで1996年の ノーベル化学賞を受賞したリチャード・スモーリーとの間で行われた、分子ナノテクノロジーに関する公開論争について述べる。その争点は、個々の原子や分子を操作することによって分子材料や分子デバイスを自律的に構築する分子マシン、すなわち分子アセンブラが実現可能かということであった。分子アセンブラはドレクスラーの創案による分子ナノテクノロジーの中核概念であったが、スモーリーはその存在が物理学の基本原理に反していると主張した。また両者は互いに、ナノテクノロジーに対する相手の考え方が一般のイメージを悪化させており、ナノテク研究への支援を途絶えさせかねないと非難し合った。

論争は2001年から2003年にかけて雑誌への寄稿と公開書簡によって行われた。口火を切ったのはスモーリーが2001年に『サイエンティフィック・アメリカン』誌に書いた論考である。同年にドレクスラーは共同研究者とともに反論文を発表し、さらに2003年初頭に2通の公開状を書いた。同年末に Chemical & Engineering News 誌で特集記事が組まれ、両者による誌上討論が行われたことで論争は終結した。

議論を戦わせた二人の名声が高いことと、ナノテクノロジーの技術的側面と社会的側面の両方に論が及んだことから、この論争はナノテクノロジーの歴史の中でよく取り上げられてきた。加えて、双方の論調が敵対的な色合いを帯びていたことには多くの批判が寄せられてきた。ドレクスラーはスモーリーが自身の研究を歪曲したと非難し、スモーリーはドレクスラーが科学の基礎を理解していないと応酬した。識者はこの論争を「おしっこ飛ばし競争」[1](日本語で言う「泥仕合」)に例えたり、「『サタデー・ナイト・ライブ』 のコントを彷彿とさせる」[2]と評することさえあった。

Remove ads

論者

要約

視点

K・エリック・ドレクスラー

→詳細は「K・エリック・ドレクスラー」を参照

K・エリック・ドレクスラーはナノテクノロジーに関する学術的な論文を初めて書いた人物だとされている[3][4]。著述を通して、またスポークスマンとして、ナノテクノロジーの概念を一般に浸透させた中心的人物でもあった[3][5]。工学者であったドレクスラーは、物理学者リチャード・ファインマンが1959年に行った講演『ゼアーズ・プレンティ・オブ・ルーム・アット・ザ・ボトム』から大きな影響を受けた。この講演は当時注目されていなかったが、トップダウンの工学的な方法によって個々の原子を操作することが物理的に可能ではないかと提案するものだった。またドレクスラーは遺伝子組換え技術のような先端的な分子生物学からも影響を受けていた。1981年、ドレクスラーは Proceedings of the National Academy of Sciences 誌にナノテクノロジーに関する最初の雑誌論文とされる論考を投稿し、リボソームなどの生体系物質が原子を一つ一つ積み上げて分子を構築していることを指摘するとともに、人工的な機械にもそのような能力を持たせることが可能だと主張した[6]。後にドレクスラーはナノテクノロジーを題材とした本を二冊書いた。一般向けの『創造する機械』[7]、専門家向けの『ナノシステムズ』[8]である。また分子ナノテクノロジーの認知と理解を向上させることを目的とした公益団体 Foresight Institute の共同設立者となった[3]。

ドレクスラーが思い描いたナノテクノロジーは現在では分子ナノテクノロジーと呼ばれている。その基本となるアイディアが、原子一個一個を組み立てて分子、特に分子デバイスを作製する分子マシン、すなわち分子アセンブラであった。ドレクスラーは生体系を基盤とするウェット・ナノテクノロジーと、機械工学に近い方式で分子の位置制御を行うメカノ合成による「第二世代」のドライ・ナノテクノロジーとを明確に区別した。ドレクスラーと彼に共鳴する研究者たちはもっぱら後者の方式に力を注いだが、ドレクスラーは分子マシンシステムを作り出す道筋としてどちらも妥当なものだと述べている[3]。

リチャード・スモーリー

→詳細は「リチャード・スモーリー」を参照

ライス大学に在籍していた化学者リチャード・スモーリーは、1985年にハロルド・クロトー、ロバート・カール、ジェームズ・ヒース、ショーン・オブライエンらとともにC60フラーレン(バックミンスターフラーレン)と呼ばれる炭素同素体を発見したことでもっともよく知られている。カーボンナノチューブなどを含む同種の物質はフラーレンと総称されるようになった。フラーレンの研究と応用はナノマテリアルとナノエレクトロニクスの分野で重要な位置を占めるようになり、その発見によりスモーリー、クロトーおよびカールは1996年のノーベル化学賞を受賞した[9]。

スモーリーはナノテクノロジーに関する公共政策決定でも際立った役割を果たしており、世界的なエネルギー問題や保健問題を解決するためにナノテクノロジーを応用することを精力的に唱道した。そこで提起されたのは、たとえばナノ材料を用いた効率的なエネルギー貯蔵と伝達や、標的化ドラッグデリバリーのためのナノメディシンの可能性である。スモーリーはカーボンナノチューブについての学術研究を商業化することにも積極的で、カーボン・ナノテクノロジーズ社を創設したほか、バイオテクノロジーとナノテクノロジーに関連するスタートアップ企業2社で科学顧問委員を務めた。スモーリーはドレクスラーとの論争が決着を見た後に、2005年10月に白血病で死亡した[10][11]。

Remove ads

論争

要約

視点

『サイエンティフィック・アメリカン』誌へのスモーリーの寄稿

スモーリーは2001年9月に発行された一般向け科学雑誌『サイエンティフィック・アメリカン』のナノテクノロジー特集号に「化学、愛、ナノロボットのこと」と題する論考を書いた[12]。その冒頭でスモーリーは化学反応を原子による複雑なダンスに例えた。

少年と少女が互いに恋愛感情を持っているとき、二人の間のケミストリー(=相性)が良いといわれる。人間関係についていう「ケミストリー」は、それよりも散文的な分子間結合で起こっている精妙な現象とそれほどかけ離れていない。パートナーを求めている二つの分子が化学反応を起こすとき、お互いの原子のいくつかをつなぎ合わせるために、三次元的な運動をともなう複雑なダンスが行われる。(中略)そして分子たちのケミストリーが本当に良いならば、結合を果たした結果、必ず望み通りの生成物が誕生する。[原文 1]

スモーリーは分子アセンブラ、すなわち個々の原子を操作して望みの物質を構築することができるナノロボットの概念を話題に挙げ、アセンブラが意味のある量の物質を生産するのにどれほど時間がかかるかと問いかけた。彼の試算では、単独で活動するアセンブラが1モルの物質を生産するには数百万年の時間がかかるが、自己複製型のアセンブラが1分間にわたって増殖を繰り返したならば、アセンブラ集団は1ミリ秒もかからずに1モルの物質を生産できるとされた。スモーリーはここから論を進めて、自己複製型ナノロボットが突然変異を起こして際限なく自己生産を行い、いわゆるグレイグーが発生するというシナリオや、ビル・ジョイのエッセイ「なぜ未来はわれわれを必要としないのか?」[13]の引用として、ナノロボットが群知能を発達させてある種の生命体となる危険性を論じた。

次に、自己複製型ナノロボットというアイディアにどれほど現実性があるか考察された。スモーリーの言によれば、化学反応の中ではすべての化学結合が相互に絡み合っており、一つの原子の配置は付近にあるすべての原子の位置から多大な影響を受ける。したがって分子アセンブラが機能するには多くの原子を同時に制御しなければならず、そのために多数のマニピュレータ原子を備えていなければならない。ここでスモーリーは分子アセンブラの概念に二つの難点があると主張し、それぞれ「太い指の問題」と「べたつく指の問題」と呼んだ。

スモーリーは最後に再び愛のダンスのアナロジーを持ち出し、「女の子と男の子を互いに向けて圧迫したところで恋は芽生えない」と述べた。

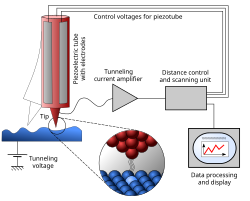

ドレクスラーの反論

ドレクスラーはこれに答えて、同年末に分子マニュファクチャリング研究所から「物理学、礎、ナノロボットについて」と題した反論の書簡を公開した。共著者としてロバート・フレイタス、J・ストーズ・ホール、ラルフ・マークルらが名を連ねた[14]。ドレクスラーらはまず「太い指」の問題について、化学反応には必ず5個から15個の原子が関わるというスモーリーの意見を攻撃し、多くの反応では2個の反応物質しか関与しないので、その一方を固定しておいてもう一方を「指」一本で動かすことが可能だと主張した。その証拠として引用されたのは、走査型トンネル顕微鏡 (STM)の探針や類似の技術を用いて個々の分子の位置制御を行ったり、基板表面に束縛された分子にほかの分子との相互作用を起こさせることが可能だという実験的・理論的研究であった。また、化学反応の過程を通じて完全に正確な位置制御を行わなくとも完全に正確な生成物を得るのに支障はないことが指摘された。「べたつく指」については、反応によってはこの問題を避けられないことを認めつつも、すべての反応がそうだと結論するのは不当だと主張された。

ドレクスラーらは自然界に存在する分子マシンの例としてリボソームを挙げ、スモーリーが挙げた二つの問題はリボソームに影響を与えていないことから原理的な問題ではないと主張した。

ドレクスラーらはスモーリーが用いた複製時間の値にも疑義を唱えた。スモーリーは原子の位置制御の速さを1 GHzと見積もったが、ドレクスラーが自著『ナノシステムズ』で提示した値はその1000分の1の1 MHzにすぎない。スモーリーがいうほど振動数が高ければ、ダイヤモンドイド製のナノマシンであっても過熱によって数ミリ秒で分解してしまうだろう。ドレクスラーらはスモーリーの主張を藁人形論法と呼び、「真剣な科学的議論において、文献中で提示された数値と批判者が用いた数値との間に3桁のオーダーの差があったとすれば、どれほど好意的に見ても、批判者が文献の内容を十分に理解していないということだ」と述べた。ドレクスラーらは公開状の末尾で、分子アセンブラが実現可能かどうかは実験的・理論的な研究によって検証するべきだとして、「克服すべき分子システム工学上の課題は多いが、これまでのところ、分子アセンブラが実現不能だという主張はいずれも信頼に値しない」と述べた。

ドレクスラーはさらにスモーリー宛ての公開状を2003年4月および7月に書いた。4月の公開状[15]は「この公開状を書いたのは、貴殿が私の研究について誤った情報を広めているのを正すためだ」という文で始まった。ドレクスラーはスモーリーが前提としたマニピュレータ構造を「スモーリーの指」と呼び、それを根拠に分子アセンブラを否定していることを非難した。ドレクスラーによれば、彼が実際に提案したのは酵素に似たシステムであって、「スモーリーの指」を持つ方式ではなかった。

ドレクスラーはナノテクノロジーの未来に関するこの論争の重要性を、宇宙飛行に関するスプートニク以前の議論や、核化学に関するマンハッタン計画以前の理論的研究と並べてみせた。彼はスモーリーへの反論として、グレイグーへの危惧はナノテク研究への資金的支援を継続する上で障害にしかならず、潜在的な長期リスクが存在することは研究の重要性を一層高めると主張した。ドレクスラーは結論として「貴殿の見当違いの論考は、長期的な安全性の問題について本来行われるべき公の議論の方向性を狂わせた」と述べた。

2003年7月の公開状[16]によれば、スモーリーは4月の公開状を受けて公に回答すると約束したが、それを果たさなかった。ドレクスラーは原子操作による物質合成に関するスモーリーの発言が二転三転してきたことを指摘した。締めくくりには「通常ならば、これほどしつこく問題を追及することはしない。しかし、究極のところナノテクノロジーに何ができるかという問いは、おそらく目下この分野で最も根源的な問題であって、ナノテク研究の方向性と展望を根本的に規定するものである。貴殿の発言は、この問題に対する一般の見方に見過ごせないほどの影響を与えてきたのだ」と述べられた。

Chemical & Engineering News 誌における公開書簡

この論争はアメリカ化学会のニュース誌 Chemical & Engineering News 2003年12月1日号の特集記事とされた誌上討論で終息した[17]。同号ではまずドレクスラーによる2003年4月の公開状が再掲された。スモーリーはこれに答えて、2001年9月の自著記事がドレクスラーの怒りを招いたことを詫び、自身のナノテクノロジーへの興味がドレクスラーの著書『想像する機械』に始まったと述べるところから筆を起こした。次に、「スモーリーの指」式のデバイスが機能しないことへの同意を改めて求め、原子操作による反応の制御が不可能ならば、同じ理由により分子の操作による反応制御も不可能だろうと断言した。一つの分子を操作するには、それに含まれる原子を複数制御しなければならないためである。

スモーリーは酵素やリボソームが望んだ化学反応を正確に起こせることを認めながらも、ナノロボットがそのような酵素を保持し、必要な時に取り出して利用し、壊れた酵素を検出して廃棄することが果たして可能なのかと問いかけた。さらに、酵素のような生体系物質は水溶液環境下でしか機能しないため、適用できる化学反応が限られることを指摘した。「生物が体内で生産できる物質の多様なことは驚くほどだが、しかしシリコンや鋼鉄、銅、アルミニウム、チタンなどの結晶を作ることはできない。つまり現代の科学技術の基盤となっている物質は一つも作ることができない」スモーリーは分子アセンブラの基盤としてどのような「非水溶液環境下で機能する酵素様物質の化学」がありうるのかドレクスラーに問いかけ、「過去数世紀にわたって人類の目を逃れてきた広大な化学の領域があるに違いない」と述べた。

ドレクスラーの再反論はファインマンの1959年の講演を振り返るところから始まった。「生物学から着想を得たとはいえ、(中略)ファインマンが抱いたナノテクノロジーのビジョンは根本のところで機械的なものであり、生物的なものではない」ドレクスラーは分子アセンブラという課題が単なる化学ではなくシステム工学の文脈で考えるべきだと述べるとともに、酵素ではなく溶媒や熱運動も利用しない機械的な反応制御について自著『ナノシステムズ』を参照するよう促した。ドレクスラーの言葉によれば

ドレクスラーは分子アセンブラに実現の難しい「指」を持たせる必要はないと改めて述べた。また、分子アセンブラによる位置制御で従来の溶液相の化学を補完すれば、複雑な構造を持つ機能性分子を精密に、かつ大量に生産することが可能になるだろうと主張した。さらに、ファインマンが最初に示したトップダウン的な「ナノ工場」の製造プランとは逆に、限定的な位置制御機能を有する溶液相の分子アセンブラからスタートして高度なアセンブラの構築をブートストラップするというボトムアップ的なビジョンが提示された。ドレクスラーは文章を以下のように結んだ。

スモーリーは議論の幕切れとなる文章を以下のように書き始めた。

本物の化学について語るために招き入れたつもりだったが、貴殿は私の部屋から歩み去り、機械学の世界に戻っていったようだ。このような結末は残念だ。ほんの一時、我々は相互理解に向かっていると考えていたのだが。私がサイエンティフィック・アメリカンに書いた短文の重要性を貴殿はいまなお理解していないと見える。少年と少女を互いに向けて圧迫しても恋が芽生えないように、ほんのいくつかの自由度についてアセンブラの座標系で単純な機械的運動を行っただけで、二つの分子の間に望みの化学反応を起こさせることなどできはしない。化学とは、愛とは、もっと精妙なものだ。[原文 7]

スモーリーはメカノ合成が多くの場合雑多な生成物しか生まず、そもそもそのようなアプローチが有効な反応と標的分子はごく限られるという持論を展開した。また彼は、アセンブラのロボットアームは必ず先端に酵素様のツールを備えていなければならず、それらは液相の溶媒を必要とし、そして既知の酵素はすべて水を溶媒としているため、この方法で合成できる生成物は「生物が持つ肉と骨」に限定されると強く主張した。彼はドレクスラーが「コンピュータプログラムが命令すれば、その通りの場所に原子が飛んでいく想像上の世界」を作り出したと非難した。

最後に、スモーリーはアウトリーチ活動の中で中高生のエッセイを読んだ経験をこんこんと述べた。自己複製型のナノロボットが実現可能だと信じている生徒が半数近くに上り、それが世界中に蔓延することをほとんど全員が恐れていたという。スモーリーはこのようなトラウマを負わせるおとぎ話に全力で対抗すると述べた。誌上討論は以下のようなスモーリーの弁によって締めくくられた。

貴殿とその一派は我々の子供たちを脅かしている。貴殿らが活動を止めることは期待していないが、願わくば化学コミュニティの協力のもとで子供たちから闇を払ってあげたい。現実世界における未来は困難と本当のリスクに満ちているとしても、自己複製型の機械的ナノロボットというモンスターは貴殿の夢の産物に過ぎないのだと。[原文 8]

Remove ads

論争への批判

要約

視点

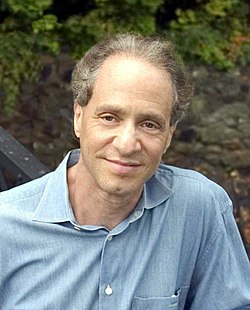

ドレクスラーとスモーリーの論争には、レイ・カーツワイル(左)やローレンス・レッシグ(右)などから批判が寄せられた。

論調に対して

この論争は双方の論調が攻撃的な色を帯びたことで多くの批判を集めてきた。デヴィッド・ベルーベは『ナノ・ハイプ狂騒』において「この二人の矛先はお互い自身に向かっている…理性的な反論は期待できない」と評し、ナノテクノロジー関係のブログを運営するジャーナリストのハワード・ロヴィを引用して「論争の主題は個人的なプライド、名声、そしてパンテオンにおける地位だ」と書いた[11]。分子ナノテクノロジー関連の企業ザイベックスを創立したジェイムズ・フォン・エーアは「ノーベル賞受賞者とのおしっこ飛ばし競争はエリック(ドレクスラー)にとって何の得にもならなかった」[1]という所見を述べた。ニューヨーク・タイムズはこの論争を「『サタデー・ナイト・ライブ』の古いコントを彷彿とさせる。(中略)ダン・エイクロイドとジェーン・カーティンがうわべだけ深刻な政治的問題について論じながら罵倒を投げ合っているのを見るかのようだ」と表現した[2](同番組で長年の人気コーナーであったウィークエンド・アップデートを指す)。

専門的な論評

そのほか専門的な見地からの批判もあった。スティーブン・A・エドワーズは『ナノテク・パイオニア』の中で、分子アセンブラの仕様どころか定義さえ明確に示されていない以上、この議論を評価することは難しく、学問的な意義は取るに足りない程度でしかないと述べた。「分子アセンブラの設計プランは『ナノシステムズ』のどこにも載っていない。(中略)例えば、マニピュレータ・アームが400万個の原子を持つであろうと言い渡される一方で、どのような種類の原子を用いるか、どのように組み立てるかについては全く触れられない」彼は結論として「メカノ合成に関する論争は当事者にとっては大問題であったが、ほとんどのナノテク研究者にとっては学問上の見世物に過ぎない」[1]とした。

その一方で、未来学者レイ・カーツワイルは著書『特異点は近い』においてドレクスラーに軍配を上げた[18]。カーツワイルはスモーリーがドレクスラーのアイディアを歪めたという見方を繰り返し、スモーリーの公開状を「具体的な典拠や先端研究への言及を欠き、不正確なメタファーに満ちている」と評すとともに、スモーリーが「過去10年にわたって、正確に誘導された化学反応によって分子部品の位置制御を行う新たな手法が広く探求されてきたことを無視している」と断言した。カーツワイルは非水溶液環境における酵素の機能に関する実験結果を引用しながら、航空機やコンピュータにみられるように、生物学と無縁な現代技術がすでに自然の生体系の能力を凌駕していることを指摘した。さらにまた「初期の文明批評家も、ワールドワイドな通信ネットワークや、それが媒介するコンピュータウィルスなどというものの実現性に懐疑を抱いていた …[しかし今日では、インターネットという]我々がまたしても手にした可能性と危険性の混交物は、害よりもはるかに多くの益を与えてくれている」[19]と述べられた。

一般社会の見方への論評

この論争は一般社会のナノテクノロジーに対する見方をめぐる側面についても論評が加えられた。政治ブロガーのグレン・レイノルズは「経済界が危惧しているのは、先端的なナノテクノロジーがはっきり言って不気味に見えることと、さらに悪いことに、潜在的な不気味さについての議論が一般の恐怖をあおり、市場から関連製品が排除されるのではないかということだ」と書いた[20]。ローレンス・レッシグはスモーリーに代表される科学界の主流派層が以下のように考えていると批判した。「ナノテクの恐怖なるものを夏休みのSF映画に仕立て上げてしまえば、労働者の日[注 2]を境に大衆の脳裏からすっかり消え去る。後はゆっくり研究を続ければよい。莫大な資金援助を享受しながら、幹細胞研究を抹殺した類の愚かさに煩わされることもなく」[20][21]カーツワイルはまた、スモーリーが一般社会を安心させるために使った論法は分子ナノテクノロジーのリスクとベネフィットの両者を否定するものであって、いずれ反動を受けるだろうと述べた[18]。

脚注

参考文献

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads