トップQs

タイムライン

チャット

視点

刑罰の身代わり論

ウィキペディアから

Remove ads

刑罰の身代わり論(けいばつのみがわりろん、英語: Penal substitution)は、刑罰代償説とも呼ばれ、特に古い文献では法医学理論と呼ばれている[1][2]、プロテスタントキリスト教神学における贖罪の理論であり、キリストが父なる神の計画に自発的に従い、罪人の代わりに(身代わりとして)罰せられ(処罰され)、それによって正義と宥(なだ)めの要求を満たし、神が正当に罪を赦し、私たちを神と一体にすることができると主張する。これは、ドイツの宗教改革指導者マルティン・ルターによって始まり、カルヴァン主義の伝統の中で、代償的贖罪(英語版)の特定の理解として発展し続けた[1][2][3][4][5]。イエスの死の身代わりとしての性質は、罪の違反に対する法的要求の身代わりとしての履行という意味で刑罰モデルが理解されると教えている。

Remove ads

意味

身代わり刑罰論(刑罰代償説)は、イエスが人類の罪に対する父なる神の怒りに応じて当然の罰を受けたと教えている。身代わり刑罰は、神の赦しは神の正義を満たすものでなければならないという考えから派生しており、つまり、神はまず罪の償いを要求せずに罪を簡単に赦すつもりも能力もないということである。神は、私たちの罪に対する罰として、堕落した人類にふさわしい死、罰、呪いを受けるために、御子イエスの人格を与えられたと述べている。

身代わり刑罰論に関する重要な神学的概念は、三位一体の教義に依存している。三位一体の教義に沿って、イエス自身が神であると信じる人々は、神が罰を他の誰かに負わせるのではなく、自ら引き受けたと信じている。言い換えれば、キリストとの一体化の教義は、イエスが自ら罰を引き受けることによって、無関係な第三者のためではなく、イエスと同一視される人々の正義の要求を満たすことを主張している。身代わり刑罰の贖罪理解において、キリストの死が罪と不正に対処するものであるならば、キリストの復活は正義の更新と回復である。

Remove ads

発展

要約

視点

刑罰の身代わり論は、第二神殿時代のユダヤ教に遡る身代わりの贖罪の特定の解釈であるが[要出典] 、ウィリアム・レーン・クレイグなどの福音主義者は、モーセがイスラエルの人々の代わりに自らの死を申し出た(出エジプト記 32:30-34)ことをこの代償の例として挙げている[6]。これは16世紀の宗教改革の間に発展し[3][7][1][2][4][5][8][9]、マルティン・ルター[note 1]とジャン・カルヴァンによって提唱された[10]。これは改革派神学者チャールズ・ホッジ(英語版)( 1797–1878)によってより具体的に定式化された。身代わり刑罰の支持者は、この概念は聖書に基づいており[11]、キリスト教会の歴史的伝統に根ざしていると主張している[12]。

身代わりの償い

→詳細は「身代わりの贖罪(英語版)」を参照

身代わりの贖罪という考えはユダヤ教から来ている。イザヤ書53:4–6, 10, 11 には「苦しむしもべ」について言及されている。

確かに彼は私たちの悲しみを負い、私たちの苦しみを担った。しかし私たちは彼を、神に打たれ、苦しめられた者とみなしていた。しかし彼は私たちの罪のために傷つけられ、私たちの咎のために砕かれた。彼の上に懲罰が下され、私たちは癒された。私たちはみな羊のように迷い、おのおの自分の道に向かっていった。そして主は私たちすべての咎を彼に負わせた。…主は彼を砕くことを望まれた。主は彼を苦しめられた。彼は罪のために自らを捧げ物となされた。…義なる者、私のしもべは、その知識によって多くの人を義とみなし、彼らの咎(とが)を負うであろう。」[13]

新約聖書

新約聖書の著者たちは、イエスの死と復活を説明、解釈するためにさまざまな比喩を使った。C・マーヴィン・ペイトによれば、「初期の教会によれば、キリストの贖罪には3つの側面がある。すなわち、身代わりの贖罪〔代償的贖罪(英語版)〕[note 2]、終末論的なサタンの敗北〔勝利者キリスト〕、そしてキリストの模倣〔イエスの死と復活への参加〕である。」[15]ペイトはさらに、これら3つの側面は初期のキリスト教の著作では絡み合っていたが、この絡み合いは教父時代以降は失われていると指摘している[16]。

イエスの死と復活による身代わりの贖罪を反映していると解釈できる新約聖書の主要な記述には、以下のものが含まれる。

- ローマ人への手紙3:23–26—「すべての人は罪を犯して神の栄光を受けられなくなっていますが、今は神の恵みにより、キリスト・イエスによる贖いの賜物として義と認められています。神はキリストを、その血による贖いの供え物としてお立てになりました。これは信仰によるものです。神がこのようにされたのは、神が以前に犯された罪を寛容に見過ごしておられたことにより、ご自身が義であり、イエスを信じる者を義となさることを、今明らかにするためです。」 ( NRSV(英語版) )

- コリント人への第二の手紙5:21—「神は、罪を知らない方を、私たちのために罪とされました。それは、私たちが、この方にあって神の義となるためです。」 ( RSV )

- ガラテヤ人への手紙3:10, 13—「律法の行いに頼る者は皆、呪われています。『律法の書に書かれていることをすべて守り行わない者は皆、呪われている』と書いてあるからです。…キリストは私たちのために呪いとなって、私たちを律法の呪いから救い出してくださいました。『木にかけられる者は皆、呪われている』と書いてあるからです。」 ( RSV(英語版) )

- コロサイ人への手紙2:13–15—「あなたがたは、罪過と肉の無割礼によって死んでいたのに、キリストは、律法の要求によって私たちに対して立てられた契約を無効にし、それを十字架に釘付けにして、支配と権威の武装を解除し、公の見せしめとして、キリストにおいて彼らに打ち勝ったのです。」( RSV )

- ペテロの手紙第一2:24—「キリストは、私たちが罪に対して死に、義に対して生きるために、私たちの罪をその身に負われ、十字架にかかってくださいました。」( RSV )

- ペテロの手紙第一3:18—「キリストも、私たちを神に導くために、ただ一度罪のために死なれました。義なる方が不義なる者のために死なれたのです。」(RSV)

N.T. ライトはローマ人への手紙3:23-26に基づいて、実際には、正当化の考えが贖いと犠牲と連携して機能する、刑罰の代償の異なるモデルが存在すると主張した[17]。

初期の教会

贖罪の身代金説は、初期教父の時代に受け入れられたほぼ支配的な見解であった[18]。その後、中世に贖罪の身代金説が薄れ始めると、満足説などの他の理論が発展し始めた[1][2][9]。一般的に認識されているのは、刑罰の代償的贖罪については、初期教会の文書にほんのわずかしか見当たらず、最も明確な表現は宗教改革の時代に現れたものである[3][4][10]。

初期教会の教父たち、殉教者ユスティノス(100年頃~165年頃)、カエサレアのエウセビオス(275年頃~339年頃)、アタナシオス(300年頃~373年頃)、ヒッポのアウグスティヌス(354年~430年)らの著作に記された、刑罰の代償の前兆となる提案の解釈は、学者によってさまざまである。初期教会の著述家が、刑罰の代償を主な贖罪理論として説いたことはなかったという点では、一般的な合意がある。しかし、一部の著述家は、後から思いついたり、余談として、刑罰の身代わりの考えの一部に言及しているようである。

アウグスティヌスは詩篇51篇の解説で、身代わり的償いについて語っていると見る者もいる。「主も死に服したが、それは罪のためではなかった。主は私たちの罰を身に受け、私たちの咎を赦してくださった」[19]また、『エンキリディオン』(英語版ウィキソース)では「人々が原罪のゆえにこの怒りの下に横たわっていたので、仲介者、つまり和解者が必要であった。律法と預言者のすべての犠牲がその型である一つの犠牲を捧げることによって、この怒りを取り除く者が必要であった。神が怒っていると言われるとき、私たちは怒っている人の心にあるような動揺した感情を神に帰するのではない。むしろ、私たちは罪に対する神の正当な不快感を、人間の感情から類推して転用した「怒り」という言葉で呼ぶ。」[20][21]

贖罪の身代金理論は、刑罰の身代金理論と同様に、代償的な贖罪理論である。したがって、初期教会の著者による身代金観への意図的な言及と、実際の刑罰の身代金観を区別することは難しい[note 3]。

教父たちはしばしば聖書の引用[25]に基づいて作業し、キリストの救いの働きを描写し、時には聖書の異なる箇所から別の箇所に引用を加えた[26]。アレクサンドリアのアタナシオス(c.296/298–373)などのギリシャの教父たちの救済論の著作で支配的な傾向は、キリストが人間になることによって私たちの中に神の像を回復したといういわゆる「物理的」理論であった。しかし、これに混じり合っているのは、キリストの死は私たちを罪の呪いから解放するために必要であり、私たちのために犠牲として自分自身を捧げたという確信である[27][note 4]。

アンセルムス(11世紀)

より正確な定義を提供することを目的とした贖罪の神学への注目が集まったのは、カンタベリー大司教アンセルムス(1033 - 1109)が有名な著書『神は何故に人となられたか Cur Deus Homo』 (1098)を著してからである[34][注 1]。アンセルムスの見解は、権威、制裁、賠償に関する中世の封建主義的概念から最もよく理解できる。アンセルムスの贖罪は、アンセルムスが贖罪(すなわち賠償)を刑罰の代替とみなしている点で、刑罰的代償説とは対照的である。

アンセルムスによれば、「奪われた名誉は返還されなければならない。さもなければ、罰が伴わなければならない」(第1巻第8章)のに対し、代償(身代わり)刑罰は罰を償いの手段とみなす。神にふさわしいものと封建領主にふさわしいものを比較して、神にふさわしいものは名誉であると彼は主張した。「『名誉 (honor)』とは、天と地の生物と無生物の創造物すべてが創造主に負っている奉仕と崇拝の複合体全体である。神の名誉は、人間が提供すべき奉仕を放棄することによって損なわれる。」[36]この失敗は負債、重荷、または破滅を構成し、人間はそれを償わなければならないが、それは彼の能力を超えている。完全な服従によって神の名誉を満たし、何らかの余分な働きによって仲間の既存の負債を支払う手段を提供できる新しい人間が見つかれば、神の本来の目的が達成される。したがって、キリストは、当然のことですが、罪のない人生を生きるだけでなく、愛のために死をも耐え忍ぶ覚悟があるのである[注 2]。

刑罰の代償はしばしばアンセルムスと関連付けられるが、彼は改革派神学における正式な発展よりも前の人物である。そのため、改革派神学者の間でも、彼の「満足理論」が厳密に同等であるかどうかは疑問視されている[38]。

改革派

宗教改革者たちは、新約聖書と初期のキリスト教の教父たちから福音の真理を取り戻していると繰り返し主張した。彼らは一般的に、教義上の誤りは中世の後の教父たちによってもたらされたと信じていた[39][40][41][42][43]。

ルター

ルーカス・クラナッハ画(1529年)

大まかに言えば、マルティン・ルターはアンセルムスに従い、グスタフ・アウレン(英語版)が特定した「ラテン」モデルに主にとどまった。しかし、ルターは、キリストの贖罪の働きには、律法に対する能動的服従と受動的服従の両方が含まれると考えていた。つまり、完全に無実の神人として、キリストは生涯を通じて律法を完全に履行し、十字架上での死において、律法を破ったすべての人が当然受けるに値する永遠の罰を負ったのである。アンセルムスとは異なり、ルターはこのように償いと罰の両方を兼ねている[44]。さらに、ルターは、十字架をより個人的な観点から理解するという点で、罪人に対する神の怒りと、同じ罪人に対する神の愛との間の実際の対立という点で、アンセルムスのパラダイムの根本的に律法主義的な性格を拒絶した[45]。ルターにとって、この対立は現実的で、個人的で、動的なもので、単なる法廷や類推的なものではなかった[46]。アンセルムスが十字架を、キリストの人類への同一化と、キリストの神としての無限の価値と尊厳との間の法廷闘争と捉えたのに対し、ルターは十字架を新たな神々の黄昏、すなわち、神の容赦ない正義という神聖な属性と罪深い人類への対抗、そしてこの同じ無力な人類への不可解な同一化との間の劇的で決定的な闘争と捉えた。この同一化によって新たな創造が生み出され、その否定できない現実は信仰を通してのみ垣間見ることができ、その無敵の力は愛を通してのみ働くのである。十字架に対するルターやルター派の理解の独特の性格や力は、この劇的な性格なしには理解できない。この劇的な性格は、たとえそれがルター派正統派のものであるとしても、教義神学のより合理的な哲学的カテゴリーに容易に翻訳または表現されるものではない。

カルヴァン

カルヴァンはアンセルムスの考えを流用したが、法律家として訓練されていたため、彼がよく知っていた刑法の用語に変更した。人間は神の裁きの前に有罪であり、唯一の適切な罰は永遠の死である。神の子は人間となり、人間の代わりに立って、正義の神の計り知れない怒り、呪い、そして非難を負った。彼は「罪人の代わりに身代わりとなり、保証人となり、犯罪者として服従し、彼らに課せられたであろうすべての罰を負い、耐えた」[47]

カルヴァンは、イザヤ書53章の苦難のしもべの箇所と、キリスト以前に死んだ人々の霊魂の解放である「地獄の苦しみ」に言及しているペテロの手紙一3章18~22節を特に引用した。前者から、彼は特に「しかし、彼は私たちのそむきの罪のために刺され、私たちの咎のために砕かれた。彼の上に下された懲罰によって私たちは癒され、彼の打たれた傷によって私たちは癒された」と指摘した。カルヴァンは両方ともピラトの法廷という文脈の中に設定したが、ディリストンによれば、それらはピラトの法廷には正しくは属さない[48]。しかし、神の目的の範囲内で「当然他人に下されるべき鞭打ちと懲罰を負った者」[49]というイメージは、物語の重要な要素であるとあらゆる点で同意されている。

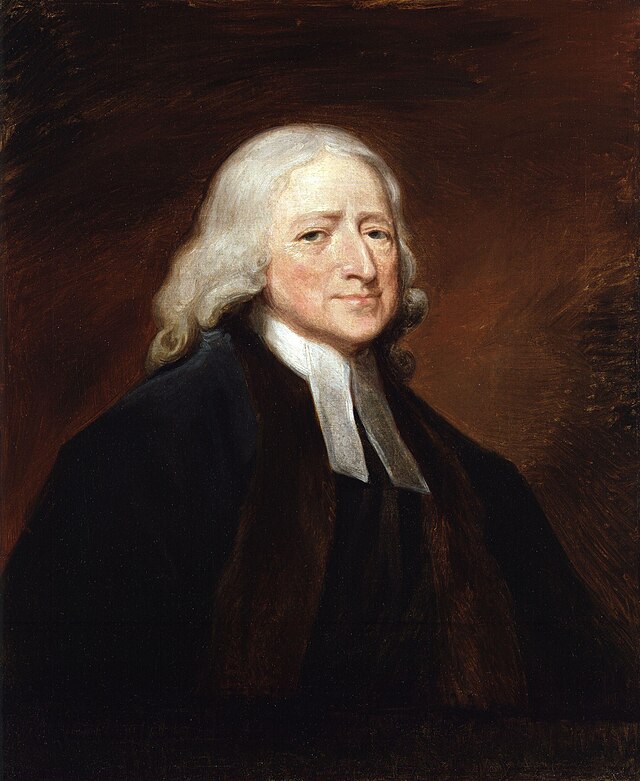

ジョン・ウェスレー

ジョージ・ロムニーによる肖像画(1789年)。ナショナル・ポートレート・ギャラリー蔵。

メソジストの創始者ジョン・ウェスレーは、贖罪の代償理論を信奉していたと主張する者もいる。ケネス・J・コリンズは著書『ジョン・ウェスレーの神学:聖なる愛と恩寵の形』の中で、「ウェスレーにとって、キリストはまさに罪深い人類の代わりに立ち、その仲間に数えられ、そして最後には罪の報いである罰を負うことによって、補償を行い、神の正義を満たす」と書いている[50]。これはおそらくウェスレーの著書「原罪の教義」で最も明確に述べられている。この論文でウェスレーはこう書いている。「私たちの罪が、彼のすべての苦しみの原因となった。彼の苦しみは、私たちの罪の罰の結果だった。『私たちの平和のための懲罰』、つまりそれを得るために必要な罰が、『彼に』課せられ、彼はそれに自由に従った。『そして彼の傷によって』(彼の苦しみの一部が、再び全体の代わりに使われた)『私たちは癒された』。赦し、聖化、そして最終的な救済はすべて、私たちに与えられ、与えられた。すべての懲罰は、何らかの過ちに対するものである。キリストに課せられた懲罰は、彼自身のものではなく、私たちのものであり、怒った立法者と罪深い被造物を互いに和解させるために必要だった。したがって、『主は私たちすべての咎を彼に課した』。つまり、私たちの咎(とが) に対する罰である。」[51]しかしケネス・J・コリンズは続けて、ウェスレーは他の改革者たちの「帰属と義認の見解が信者の聖化への動機を妨げていると感じていた」と述べている。彼は聖化とは「神と協力し、それによって繁栄し、恵みの中で成長する能力」であると考えていた[52]。したがって、ウェスレーの見解は、イエスが罪の罰を負ったため、彼の義が信者に帰属し、過去、現在、未来のすべての罪が許されるという刑罰代償説とは相容れない。ランディ・マドックスは、ウェスレーの贖罪神学を「道徳的影響の目的と身代金効果を持つ、贖罪の罰の満足の説明」と見なしている[53]。これにより、ウェスレーの贖罪神学は、道徳的影響と身代金理論とともに、満足理論とより一致することになる。同様に、ウェスレーの 1742年の説教「眠っている者よ、目覚めよ」では、ウェスレーは東方正教会やギリシャ初期教会の教父たちの考えに沿った贖罪の見解を保持していたようである。

ツウィングリやフィリップ・メランヒトンを含む宗教改革者の活動は、非常に大きな影響力を持っていた。宗教改革者は、肉体的であろうと精神的であろうと、義化の手段としての行為の要件、告解の必要性、煉獄への信仰などをキリスト教から取り除き、キリストの行為の最終性を強調することでそれを実現した。

Remove ads

批判と返答

要約

視点

批判

宗教改革時代に代償刑の教義が全面的に表明されて以来、代償刑罰は聖書的、道徳的、論理的見地から絶えず批判されてきた。21世紀の多くの著作が最近の批判を提供している[54][55][56][57]。刑罰的代償に対する最初の大規模な批判は、宗教改革時代にアナバプテスト運動内部からファウスト・ソッツィーニによってなされた[58]。彼は刑罰的代償は「不合理で、矛盾しており、不道徳で、不可能である」と主張した[59][注釈 1]。彼の反論は次の通りである。

- 罪の完全な償いは、たとえ代償によるものであっても、神の許しや赦免の余地を残さない。

- 無実の者を罰し、有罪の者を放っておくのは不当である。

- 一人の有限の苦しみと一時的な死は、多数の無限の苦しみと永久の死とは釣り合いが取れていない。

- 完全な償いの恵みは、その受益者に、結果を恐れずに罪を犯す自由を与えるように思われる。

カルヴァンの一般的な枠組みは、戦争、革命、内乱の騒動に対する防壁とみなされた法に対する尊重の高まりと一致しており、その後 3世紀にわたって改革派キリスト教徒の規範であり続けた。さらに、ソッツィーニが急進的な改革者の視点から語ったとしても、「法的」な刑罰の代償という考えは、聖化、信者の精神生活、そして告解と聖餐の秘跡を通じて神の神秘を自分のものにするという教権教義を弱めると考えるカトリック教徒もいた。

さらに、法における不可侵の個人責任という概念の発展に伴い、「刑罰的」代償という考えは維持しにくくなった。現代の法では、無実の者を罰し、有罪の者を無罪放免にすることは不正の完璧な例とみなされている[60]。英国国教会の神学者 F.W.ディリストン(英語版)は、「20世紀の世界では、厳密な刑罰的贖罪神学は説得力を持たないだろう」と述べた[61]。

指摘された問題の中には、「刑罰」という言葉が法律との関連を暗示しているが、神学的な考えと法律などの社会制度との関係は変化する、というものがある[62]。人権と実定法との関係についての現代の議論は、これを現代的に拡張したものである。

第二に、正義と刑罰の考え方は、ユダヤ法、ローマ帝国法、16世紀ヨーロッパ法、現代の慣習法では同じではない。したがって、たとえば、「満足」と「功績」はローマ法の文脈では理解できるが、旧約聖書または新約聖書の概念には簡単には当てはまらない。同様に、「刑罰」という言葉が使用されると、過去と現在のさまざまな刑罰理論について多くの疑問が生じる。

第三に、カルヴァンの著作とその後の著作には、法的な言葉と宗教的な言葉が絡み合っている。「呪い」「償い」「宥(なだ)め」「怒り」「犠牲」などの言葉が、16世紀の法的な言葉とともに登場する。「枠組みは法的だが、手続きは宗教的である。法的制裁の解除は、礼拝への自由な参加と同等である。」[63]カルヴァンは、イエスが司法手続きを経て犯罪者として有罪判決を受けることは必要であったと主張する(手続きに欠陥があり、ピラトが有罪判決を放棄したにもかかわらず)が、これを犠牲の必要性と結びつけることは、「改革派キリスト教世界の思考と想像にとって重荷となった」[63]とディリストン氏は述べている。

次に、「償い」と「宥(なだ)め」という二つの言葉が問題を引き起こしている。前者は清めるという意味で、後者は人をなだめるという意味で区別する必要があり、代償刑の考えに批判的な人々にとって問題となるのは宥めであるという議論がなされてきた[64][65][66][67][68]。カール・バルト(後にユルゲン・モルトマン)は『教会教義学』第4巻第1号[69]で、三位一体の神に当てはめると、宥めと償いは誤ったカテゴリーであると主張した。神がキリストにおいて、キリストを通して私たちを赦すなら(「キリストが私たちの負債を支払う」)、その代価はキリストにおいて、キリストとして、キリストを通して神が負ったものである。神が自らを宥めることは償いである。なぜなら、償いは常に自己償いであり、赦す者が負債(ここでは罪の代価)を自らの費用で支払うことを意味するからである。したがってディートリッヒ・ボンヘッファーは、恵みは無料だが安くはない、と述べている。

さらに、人間の救済を一度限りの無罪放免と定義する見解は、その後の行動との関係や[70]、復活の神秘の時に生まれていなかった人々の生活にも対処しなければならない[71]。

カール・バルトのように、神の怒りを満足させるという概念は聖書に反するとして単純に批判した者もいた[72]。

返答

代償刑罰の支持者は、イエスが十字架上で死ぬつもりでいたこと、そしてその死こそが彼が地上に生まれた目的そのものであったことを繰り返し宣言したことを批評家たちが見落としていると主張する(ヨハネ12:27)。彼らの主張によれば、無実の傍観者を不本意に罰することが不当であるかどうかは関係ない。なぜなら、実際の主張は、兵士が仲間の兵士を救うために手榴弾に身を投げたように、イエスが自ら進んで他者のために死ぬことを申し出たということだからである。イエス自身、「人がその友のために自分の命を捨てること、これよりも大きな愛はない」(ヨハネ15:13)と教え、死に向かっていることを知りながら、意図的にエルサレムに行くことを繰り返し宣言した(マルコ8:31、ルカ9:22)。

イエスが神であるというアイデンティティも、代償刑罰の中心である。イエスが人間の姿で地上を訪れた神であると信じない人々は、必然的に、神はイエスという名の傍観者を他の人のために苦しむために選んだと結論付ける。しかし、イエスが実際に神であると信じる人々(ヨハネ14:7–9 ; 10:30–33)は、人類が罪を犯した神は、自ら罰を受けるために来たと結論付ける。したがって、彼らは、神が人類の罪を自ら負うために地上に来ることを選んだことに不当性はないと考える。しかし、この2つの段落の返答は、被害者が転嫁を求めるかどうかにかかわらず、罪は本質的に転嫁不可能であるという反論に直接答えてはいない。それらは、イエスが不本意に罰せられる立場になかったことを示しているが、罪人の代わりに自発的な無実の犠牲者を罰することが可能または正当であることを示していない。 J.I.パッカーは、この置き換えを逆転として例えている。「イエス・キリストは第二の人間であり最後のアダムであり、アダムが罪を犯すことに私たちを巻き込んだのと同じように、私たちを罪の担い手に巻き込んだのです。」[59]

J.I.パッカー[59]は、言語は拡大解釈で使用しなければならないと述べている。神は 16世紀の君主ではなく、神の統治は地上の統治と同じではないとパッカーは述べている。彼は、キリスト教徒は神のすべての真理を「理解された神秘」とみなし、神は私たちの定式よりも偉大であると常に考えるべきだと述べている。それにもかかわらず、彼は、刑罰の代償は物理学で使用されている用語に匹敵する方法でモデルとして説明できると主張している。彼は、神学的な意味でのモデルという用語を「究極の現実である神を知り、理解し、対処するのに役立つように形成された説明的構成」と定義している。彼は、「神の神秘は、最高のモデルでさえも表現できないほどのものである」と述べている。彼は、「贖罪に関して私たちが持つことができるすべての知識は、モデルによってのみ考え、話すことができる神秘に関するものである」と述べている。パッカーにとって、聖書のモデルは神によって啓示され、「十字架の神秘に関する知識」として私たちに与えられたものである。神学者スティーブン・サイクスは、パッカーの刑罰的代償に関する説明は比喩として提示されていると解釈した。

刑罰的代償を主張する神学者たちは、パッカーが言うように「主な問題は神の合理性や道徳性ではなく、人の罪の赦しである」というよりも、教義を注意深く定義することに熱心である。彼は、それを機械的な説明(それがどのように機能するか)としてではなく、むしろ宣教的メッセージ(英語版)(私たちにとってそれが何を意味するか)として見るべきだと示唆している[59]。デニーは、償いは法医学的に見るべきではないと主張する(パッカーが言うように、デニーはいずれにせよ「刑罰的」という用語を避けた)[73]。パッカーの見解で重要なのは、「私たちの主イエス・キリストは、私たちを救うために必要なことはすべて行うと決心した愛に動かされ、私たちが避けられない運命にあった破壊的な神の裁きに耐え、尽くし、それによって私たちに赦し、養子縁組、栄光を勝ち取った」ということである[59]。しかし、ジョン・ストットは、十字架を「怒った神をなだめるための犠牲、または...無実の犠牲者が他人の罪の罰を支払わされた法的取引」と愛のない戯画で描写することは、「聖書一般のキリスト教にも、特にパウロのキリスト教にも当てはまらない」と批判している。さらに、「このような粗雑な解釈を信じている人がいるかどうかは疑わしい」と述べている[74]。

Remove ads

現代の論争

スティーブ・チョーク(英語版)の「十字架は宇宙的な児童虐待の形ではない。復讐心に燃える父親が息子を、息子が犯してもいない罪で罰するものではない」という発言をめぐって論争が巻き起こった[75]。この発言は英国の福音主義者の間で論争を引き起こし、その内容は『贖罪論争:贖罪の神学に関するロンドンシンポジウム論文集』(ゾンダーヴァン、2008年)という本にまとめられている。

この議論は主に福音派の間で行われてきたが[76]、2007年の聖週間の放送講演で、アングロカトリック(英語版)の司祭でセントオールバンズ教会の参事会長であるジェフリー・ジョンが道徳的見地から刑罰的代償の教義を否定したことで[77][78]、彼に対する非難が高まった[79][80][81]。

C・S・ルイスは著書『キリスト教の精髄(英語版)』の中で、キリスト教徒になる前は、刑罰代償説の教義は極めて非倫理的に思えたが、その後それほどではないと分かったものの、それでもアタナシオスに近い立場を好んでいると述べている。アタナシオスの立場では、キリストの死は、正義そのものに対する満足や支払いではなく、私たちが参加することで罪に対して死ぬことを可能にするものであるとされている。しかし、彼はまた、自分の見解では、贖罪の説明として贖罪の事実ほど重要なものはないと述べた[82]。ルイスのファンタジー小説シリーズ『ナルニア国物語』の中の『ライオンと魔女』では、エドマンド・ペベンシーの命の身代わりとしてアスラン王が白い魔女ジェイディスに身を明け渡す場面が描かれており、これは贖罪に対する身代金またはキリストの勝利のアプローチを示しているように思われる[83][84][85]。

ルイスに大きな影響を与えた普遍主義キリスト教神学者ジョージ・マクドナルドは、著書『語られざる説教 (Unspoken Sermons)』の中で、神は代償的な罰なしには人間を許すことができない、あるいは許したくないという考えに反対し、その考えは完全に不当であると述べた[86]。

Remove ads

脚注

関連項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads