トップQs

タイムライン

チャット

視点

判例引用

ウィキペディアから

Remove ads

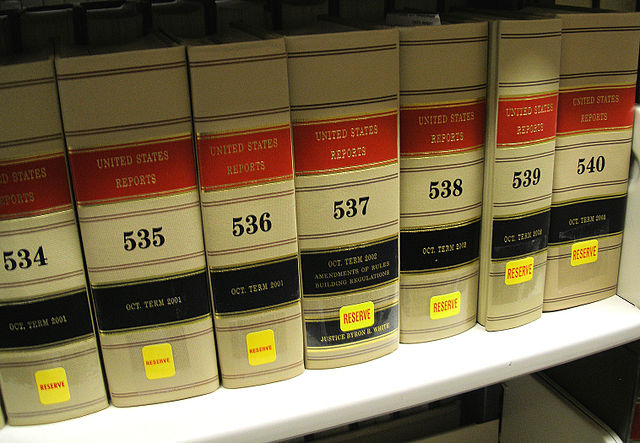

判例引用(はんれいいんよう、Case citation)方法とは、多くの国々において、過去の判例を引用するために用いられているシステムである。判例は、それが掲載されている判例集に基づき、又は、判例集に依存しない「ニュートラル」方式により引用される。判例引用の方法は各法域ごとに異なるが、一般的には同じ核となる情報を含んでいる。

日本

紙ベース

紙ベースで判例が公表される場合、たいてい次のような情報が含まれている。

- 判例集の題名

- (判例集の)巻数

- 頁数

- 裁判のなされた年

イギリスやオーストラリア等いくつかの国においては、判例集の巻数はその発行年数と関連していない。そのため、引用の対象となる判例を表示するにあたっては、それが掲載されている判例集の発行年数及び巻数(4巻以下に収まっていることが多い)のいずれもが必要になる。このような場合、判例の引用にあたり、通常[年]の記載は角括弧でくくられる(この場合における「年」は、判決が言い渡された年ではない。例えば、2001年12月に言い渡された判決が2002年発行された判例集に登載された場合、2002年が当該「年」となる)。

インターネット

インターネットにより、裁判所はその判断をウェブサイト上に公表できるようになった[1]。

裁判所がした裁判のうち大部分は、判例集には掲載されない。活字に落とした上で発行するには費用がかかるため、それがなされるのは重要な判断に限られている。しかし、裁判所の判断がインターネットで公表されるようになったことにより、いわば情報の洪水ともいえるような事態に陥った。その結果として、ニュートラル・サイテーション方式が採用されることとなったのである。ニュートラル・サイテーション方式では、以下の情報により判例を表示している。

- 裁判のなされた年

- 裁判を行った裁判所の略称

- 裁判の(通し)番号(裁判所の事件番号とは異なる)

裁判所の判断のうち特定の部分を指定したい場合、そのページ数で特定すると閲覧者のプリンターやブラウザにより変動する可能性があることから、段落数で特定する方法が用いられている。

Remove ads

オーストラリア

要約

視点

オーストラリアにおける判例引用の方法は、イギリスで採用されている方法と基本的には同様である。オーストラリアで用いられているスタンダードな方式は、以下のようなものである。

オーストラリアには、カナダ同様、異なる引用方式が複数存在している。バターワース社その他の法学書誌の出版社が販売している市販の引用指針の方式、大学における引用方式、そして、裁判所で用いられている引用方式である。オーストラリアでは、裁判所ごとに、同じ判例であってもその引用方法が微妙に異なっていることがある。そのため、現在、大学で用いられているメルボルン大学ロー・レビューによる「オーストラリアの判例引用指針」[2](Australian Guide to Legal Citation、AGLC)に基づく方式に統一しようという動きがある。

判例集

ニュートラル・サイテーション

オーストラリアの裁判所や審判所は、現在判例の引用にあたりニュートラル・サイテーション方式を採用している。これは、判例集に依存しない判例表記方法である。現在、ほとんどの裁判所の判断は、ニュートラル・サイテーション方式により表記された上でオーストラリア法情報協会(AustLII)[3]から公表されている。

スタンダードな形式は、以下のようなものである。

上記のマボ判決をこの方式で表すと、Mabo v Queensland (No 2) [1992] HCA 23 となる。

ほとんどの裁判所には、それぞれの裁判所コードが存在している。以下に代表的なものを挙げる。

参照

Remove ads

カナダ

要約

視点

カナダには、多くの引用方式が存在している。法学書誌出版社や学校では、それぞれの慣例に従った方式で引用を行っている。もっとも、これら多くのコミュニティ独自の方式については、「マギル・ロー・ジャーナル」が発行した「カナダの統一的判例引用指針(マギル・ガイド)」に定められた基準への統一が、1990年後半から進められている。下に示す引用方式は、この基準を反映したものとなっている。

カナダにおけるスタンダードな判例引用の形式は、以下のようなものである。

- Hunter v Southam, [1984] 2 SCR 145

この方式は、次の要素から構成されている。

事件名は、他の国同様イタリック体で表記し、当事者の名前は、"v"(英語)又は"c"(フランス語)で分けて記載される。1984年以前は、原審への不服申立てを行った当事者の名前が最初に記載されていたが、それ以後は、上訴がなされた場合であっても当事者名の順序は変わらないとする取扱いがなされるようになった。

当事者名が明らかにされていない場合、事件名はそのイニシャルにより表される(例として、「R v RDS」)。刑事裁判の場合、王が起訴を行うという形がとられており、女王(Regina)又は国王(Rex)を表す「R」が当事者名として表示される[4]。

裁判のなされた年が判例集の発行年と同じであり、裁判日が判例集に引用されている場合、判例引用に当たり事件名の後に裁判日を挙げることは要しない。もし、裁判のなされた年月日が判例集の年度と異なるときは、その両方を挙げなければならない。

ニュートラル・サイテーション方式による引用は、事件名の後ろ、かつ判例集の引用の前に置かれる。具体的には、以下のようになる。

- Chaoulli v Quebec (Attorney General), 2005 SCC 35, [2005] 1 SCR 791.

この方式は、2006年、マギル・ガイド第6版において、標準的な基準として定められた。それ以前は、逆の順番で併記されていた。

2010年8月20日に発刊されたマギル・ガイド第7版では、従来判例引用の際使われていた「.」(ピリオド)の使用がなくなった。最高裁判所判例集を例にとると、従来「[2005] 1 S.C.R. 791」と表記されていたものが、現在は「[2005] 1 SCR 791」とされている。ピリオドは、事件名の表示にあたってもほとんど用いられなくなった。また、同版は、ニュートラル・サイテーション方式の重要性を従来より強調する内容となっている[5]。

判例集

ニュートラル・サイテーション

1999年、カナダ法務協議会は、判例の標準的引用方法として、判例集に依存しない判例表記方法であるニュートラル・サイテーション方式を採用した。

スタンダードな形式は、以下のようなものである。

ほとんどの裁判所には、それぞれの裁判所コードが存在している。以下に代表的なものを挙げる。

参照

- Canadian Guide to Uniform Legal Citation, 6th edition (McGill Law Journal) ISBN 0-459-24393-4 (bound), ISBN 0-459-24394-2 (paperback). This is not available online.

- Canadian Guide to Uniform Legal Citation, 7th edition (McGill Law Journal) ISBN 978-0-7798-2799-2 (Softcover Cerlox or Spiral). Published 2010-08-20. This is not available online.

- Canadian Citation Committee A Neutral Citation Standard for Case Law

Remove ads

ドイツ

要約

視点

ドイツには、完全引用方式と短縮した方式という2通りの判例引用の方法がある。例えば、学術記事においてある判例について言及する場合、それを初めて引用する箇所は完全引用方式を用いるが、その後の箇所は短縮した方式を用いて引用される。大部分の法律雑誌では、短縮した方式のみを使用している。雑誌の巻頭で、記事で紹介した判例を完全引用方式で表記しまとめていることもある。

ドイツ連邦憲法裁判所

ドイツ連邦憲法裁判所は、その重要判例を公式判例集にまとめて刊行している。この判例集は、「BVerfGE」という略称で呼ばれている。「BVerfGE」は、ドイツ語の裁判所名であるBundesverfassungsgerichtを簡略化したものであり、EはEntscheidung (裁判)を意味している。

2004年から、同裁判所は、「BVerfGK」という判例集も刊行している。これは、Kammerという同裁判所の特定の部がした裁判をまとめたものである。

例えば、いわゆる国勢調査事件判例の場合、完全引用方式だと

- BVerfGE 65, 1 (43), Urteil des Ersten Senats vom 15. Dezember 1983 auf die mündliche Verhandlung vom 18. und 19. Oktober 1983, Az. 1 BvR 209, 269, 362, 420, 440, 484/83.

となり、短縮した形だと

- BVerfGE 65, 1 (43).

となる。

裁判所の公式判例集未登載の判例の場合、法律雑誌は、次のような形で引用を行うことがある。

- BVerfG, NJW 2009, 1234 (1235 f.).

「NJW」は、法律雑誌の名称(Neue Juristische Wochenschrift)、2009は年度、1234は当該判例の掲載開始頁、1235は引用部分の頁を示しており、「f.」は「以下」の意味である。一般的には、公式判例集の引用方法が使われることが多い。

ドイツ連邦通常裁判所

ドイツの連邦通常裁判所(Bundesgerichtshof、BGH)は、刑事判例について「BGHSt」、民事判例について「BGHZ」という公式判例集を刊行している[7]。

例として、「猫王事件」は、完全引用方式だと以下のように表記される。

- BGHSt 35, 347 ff., Urteil des 4. Strafsenats vom 15. September 1988, Az. 4 StR 352/88, 35, 347.

短縮した形だと以下のようになる(「ff.」は「以下」の意味)。

- BGHSt 35, 347 ff.

他の連邦裁判所

他の連邦裁判所の公式判例集とその略称は、以下のとおりである[7]。

その他の裁判所

その他の裁判所の判例についても、上記と同様の方式で引用されるが、公式判例集を刊行しているところはほとんどないため、法律雑誌から引用されることになる。

Remove ads

インド

要約

視点

インドにおける法システムは、広い連邦制の下にある。そのため、判例集の数も多く、それぞれが独自のスタイルに基づく引用を行っている。インドには、200を超える判例集が存在し、その中には種別ごとにまとめられたものもあれば州(区)ごとにまとめられたものもあり、また、公認のものもあれば非公認のものもある。

インドの最高裁判所

インド最高裁判所の裁判をまとめた公式判例集が、最高裁判所判例集である。しかし、公式判例集は、他の雑誌と比べると刊行が遅い。最高裁判所がした裁判は、裁判所のウェブサイトにアップロードされ、数年かかるが紙の公式判例集に判決要旨を付けた上でまとめられる。もっとも、公認を受けた出版社から刊行されている判例集もいくつか存在している。その中の一つである「All India Reporter(AIR)」(インド判例集)は、歴史と権威のある判例集であり、最高裁判所のほか、様々な高等法院の判例を収録している。他の有名な判例集には、最高裁判所で現在最もよく引用されている「Supreme Court Cases(SCC)」(最高裁判所判例)や、「Supreme Court Almanac」(最高裁判所年鑑)、「Judgements Today」(今日の裁判)などがある。

具体的な引用例として、Sebastian Hongray v. Union of India事件の場合、次のように表示される。 「AIR」はインド判例集、「1984」は裁判日(AIRは号数に基づく分類を行っていない)、「SC」はインド最高裁判所、そして「571」は頁数を表す。

- AIR 1984 SC 571

SCCの判例を引用する場合の表示は以下のとおり。判例集の発行年、巻数、名称(最高裁判所判例)及び頁数が表示されている。

- (1984) 1 SCC 339

「Criminal Law Journal(刑事法ジャーナル)」の判例を引用する場合の表示は以下のとおり。判例集の発行年、名称(刑事法ジャーナル)及び(1984年号における)頁数が表示されている。裁判がなされた裁判所は、括弧内で示される。

- 1984 Cri LJ 289 (SC)

「Supreme Court Almanac」に基づく引用は以下のとおり。

- Additional Secretary, Government of India v. Alka Subhash Gadia (1990) 2 Scale 1352

「Judgements Today」に基づく引用は以下のとおり。

- Premium Granites v. State of Tamil Nadu JT (1994) 1 SC 374

SCCは、1990年代初頭から数年にわたり、判例集の追補版を発行した。その判例を引用する場合、次のようになる。最高裁判所判例1992年追補版第2巻239頁の意味。なお、1996年以降の追補版は、通常版の号数の後に続く形で号数が振られている。

- Federation of Mining Associations v. State of Rajasthan 1992 Supp (2) SCC 239

また、SCCは、最高裁判所判例を分野ごとにまとめたものも別に発行している。その中の判例は、次のように引用される。

高等法院

AIRは、全国で用いられている最もポピュラーな高等法院判例集である。AIRに基づく判例引用は、次のようになる。「Cal」はカルカッタ高等法院を意味している。

- Surjya Kumar Das v. Maya Dutta AIR 1982 Cal 222

上記の方式は、AIR高等法院判例集で用いられている統一したスタイルである。高等法院によっては、裁判所名が省略されて表記されることもある。「Calcutta Weekly Notes」(カルカッタ週刊時報)は1896年から現在まで刊行が続けられているインド最古の法学雑誌であり、カルカッタ高等法院の重要判例を掲載しているが、これに掲載されている判例は「105 CWN 345」といった形で引用される。「105」は巻数を表しており、これは1896年の創刊からの通巻号数である。

Remove ads

ニュージーランド

ニュージーランドにおけるスタンダードな判例引用方式は、以下のようなものである。

ニュージーランドにおけるいくつかの主要なロー・レビュー(カンタベリー・ロー・レビュー等)は、オーストラリアの判例引用指針(AGLC)も採用している。

判例集

さらに、家族法、労働法、租税法といった分野ごとにまとめられた判例集も多数存在している。

ニュートラル・サイテーション

ニュージーランドの裁判所や審判所は、判例引用方法として、判例集に依存しない判例名表記方法であるニュートラル・サイテーション方式を採用している。ニュージーランド控訴院とニュージーランド最高裁判所の判例は、AustLIIを通してニュートラル・サイテーション方式による表記で公表されている[3] 。しかし、AustLII以外の場では、最高裁判所のみが、その裁判の表記にあたりニュートラル・サイテーション方式を使用している。

スタンダードな方式は、以下のようなものである。

ほとんどの裁判所には、それぞれの裁判所コードが存在している。以下に代表的なものを挙げる。

Remove ads

フィリピン

要約

視点

フィリピンは、大陸法系の長い伝統を持つ国であるが、アメリカの支配下にあった時代の影響で、司法的先例への依存度も高い。フィリピン最高裁判所は、判例が国内法の一部であることを明示的に認めており、裁判や法的な申立てにおいても頻繁に引用されている。フィリピンには最高裁判所は一箇所しか存在しないが、その引用方法には、依拠する判例集によって様々な違いが見られる。

公式判例集

「Philippine Reports」(フィリピン判例集)は、フィリピン最高裁判所の公式判例集である。フィリピン判例集で用いられているスタンダードな引用方式は、以下のようなものである。

- People v. Flores, 442 Phil. 561 (2002)

- 「People v. Flores」は、事件名である。

- 「442」は、引用判例が掲載されているフィリピン判例集の巻数である。

- 「Phil.」は、フィリピン判例集の標準的な略称である。

- 「561」は、フィリピン判例集における当該判例の掲載開始頁である。コンマの後に別の頁数が記載されている場合(例えば、「442 Phil. 561, 563」)、後者は注釈が掲載されている頁を示している。

- 「(2002)」は当該事件の裁判がなされた年である。

非公式判例集

最近20年にわたり、「フィリピン判例集」は製作上の問題を抱えていたため、発行時期が大幅に遅れる事態に陥っていた。その結果として、民間の出版社である「Central Professional Books」(中央専門書)社が発行する「Supreme Court Reports Annotated(SCRA)」[10](注釈最高裁判所判例集)が裁判所すらも含めて、広く使われるようになった。刊行済みのSCRAの巻数は、現時点で600を超えている。SCRAに基づく適切な引用方式は、以下のようなものである。

- Fortich v. Corona, G.R. No. 131457, 24 April 1998, 289 SCRA 624

- 「Fortich v. Corona」は、事件名である。

- 「G.R. No. 131457」は、事件が裁判所に申し立てられた時に最高裁判所が付した「docket number」(ドケット番号(事件簿番号))である。

- 「24 April 1998」は、当該事件の裁判がなされた年月日である[7]。

- 「289」は、当該判例が掲載されている注釈最高裁判所判例集の巻数である。

- 「SCRA」は、注釈最高裁判所判例集の標準的な略称である。

- 「624」は、注釈最高裁判所判例集における当該判例の掲載開始頁である。コンマの後に別の頁数が記載されている場合(例えば、「289 SCRA 624, 627」)、後者は注釈が掲載されている頁を示している。

フィリピン判例集に掲載されている判例であれば、SCRAではなく公式判例集であるフィリピン判例集から引用することが望ましいとされているものの、フィリピン判例集の定期刊行が遅れていることから、SCRAによって引用すること自体は容認されている。もっとも、フィリピン判例集とSCRAのいずれにも掲載されていない判例の場合、上記の(SCRAの)引用方式によりながらもSCRA自体は引用してこないという方法をとるべきとされている(上記の例だと、次のような形になる。「Fortich v. Corona, G.R. No. 131457, 24 April 1988」)

下級審判例

フィリピンの控訴裁判所その他の下級裁判所の判例を収録した定期的に刊行される公式/非公式判例集は存在していない。したがって、その判例の引用にあたっては、上のフィリピン判例集とSCRAのいずれにも掲載されていない場合の方式がとられる。すなわち、「事件名」、「ドケット番号」、「裁判日」の順に記載することになる。

Remove ads

イギリス

要約

視点

ニュートラル・サイテーション

2001年以降、貴族院、枢密院、控訴院及び行政裁判所の裁判は、ニュートラル・サイテーション方式で表示されている。2002年には高等法院の他の部門でも、この方式がとられることになった。ニュートラル・サイテーション方式で表示された裁判は、イギリス・アイルランド法情報研究所のウェブサイトから閲覧することができる[11]。ニュートラル・サイテーション方式は、判例集に依存せず、当事者、裁判のなされた年、裁判所、事件に付された番号から、判例を特定する方法である。例として、イギリスの裁判は以下のように表される。

- Rottman v MPC [2002] UKHL 20

これは、イギリスの貴族院で2002年になされた20番目の裁判であることを示している。UKHLは貴族院(UK House of Lords)の意味である。なお、EWHC、EWCAという場合、これらはそれぞれイングランド及びウェールズの高等法院及び控訴院を意味している。一般的に、これらの裁判所の略称の後ろには、裁判をした特定の部門の略称(Admin、Ch、Crim、Pat等)が続けて記載される。

どうやって判例を引用するか

ニュートラル・サイテーション方式による場合、それらの情報は当事者名のすぐ後ろに記載する。判例集に登載されている判例の場合、「最もよい」判例集を用いて、ニュートラル・サイテーションの後ろにその情報を挙げる。最もよい判例集とは、基本的には公式の「Law Reports」(判例集)シリーズである。この判例集は、裁判所の構成に応じて事件を「Appeals Cases(AC)」(上訴事件)、「Chancery(Ch)」(衡平法部)、「Family(Fam)」(家事部)、「Queen's Bench(QB)」(女王座部)に分類している。

例えば、上訴事件判例集に登載されている「Rottman v MPC」事件は、以下のように引用される。

- Rottman v MPC [2002] UKHL 20, [2002] 2 AC 692.

これは、裁判が2002年にされ、上訴事件「判例集」2002年号第2巻に収録されており、掲載開始頁は692頁であることを示している。

裁判の特定の段落を引用したい場合は、角括弧で囲み、最後に記載する。

- Rottman v MPC [2002] UKHL 20, [2002] 2 AC 692 [58].

引用が2度目であるときは、簡略化された方式によることができる。その場合、脚注に最初に引用した頁を記載しておくべきであるとされている。

- Carlill (n 12) 854[12]

判例が「判例集」に掲載されていない場合、次に用いるべき判例集は「Weekly Law Reports」(週刊法律時報)である。これに基づいて引用を行う場合、「[2002] 2 WLR 1315」といった形で表示される。3番目に好ましいのは、「All England Reports」(イギリス判例集)である。これに基づく表示は「[2002] 2 All ER 865」となる。このほか、特定の法分野の判例集から引用を行うことが望ましい場合もあり得る。例えば、Rottman v MPC事件を「Human Rights Law Reports」(人権法判例集)から引用してくる場合、「[2002] HRLR 32」と表記される。

2001年より前の判例の場合、最もよい判例集を引用する。特定の頁を参照したい場合は、掲載開始頁の後ろに記載する。Donoghue v Stevenson事件の573頁を引用する場合、次のようになる。

- Donoghue v Stevenson [1932] AC 562, 573

参照

イングランド及びウェールズ

イングランド及びウェールズにおけるスタンダードな判例引用の方式は、以下のようなものである。

イングランド及びウェールズにおいては、他のコモンウェルス諸国と同様、国が当事者となる場合(典型的な例は、刑事事件や行政事件)、「rex」(王)又は「regina」(女王)の略称である「R」が当事者として表示される。

角括弧「[ ]」は、判例集の特定にあたり、年の記載が不可欠である場合に用いられる(例えば、上記のDonoghue v Stevenson事件のように公式判例集に巻数が付されていない場合や、1年に複数の巻が発行されている場合に1、2…と順番に付されている場合など)。

丸括弧「( )」は、年は不可欠ではないが、記載されていると役に立つ場合に用いられる。例えば、上記のR v Dudley and Stevens事件は、判例集の通算巻数が記載されているので、これに該当する。

判例集

判例をまとめた本を意味する「判例集」(reporter)という用語は、イングランド及びウェールズにおいては広く用いられていなかった。1865年以前、イギリスの裁判所は非公式に印刷した判例集を使用しており、判例の引用は、それが登載されている判例集に基づき行われていた(同様の方法は、当時アメリカや他のコモン・ロー法域においてもとられていた)。すべての法分野に係る判例をまとめた非公式な判例集のうち主要な2つが、「Weekly Law Reports (WLR)」(週刊法律時報)と「All England Reports (All ER)」(イギリス判例集)である。加えて、一定の法分野における判例に的を絞った非公式判例集も存在する。例えば、「Entertainment and Media Law Reports (EMLR)」(エンターテインメントとメディア法判例集)や、「Criminal Appeal Reports (Cr App R)」(刑事上訴事件判例集)などである。

判例集編纂協議会が発刊する「The Law Reports」(判例集)に基づく引用方法については、1891年以降、次のような形がとられている。これは、1865年から刊行されている判例集であるが、異なるシリーズに分類されている。現在、上訴事件(AC)、衡平法部(Ch)、家事部(Fam)、女王座部(QB)[13]の4つのシリーズがある。この4シリーズは他に優先して引用に用いられる。

上訴事件判例集からの引用は、以下のような形になる。

衡平法部判例集からの引用は、以下のような形になる。

女王座部判例集からの引用は、以下のような形になる。

家事部判例集からの引用は、以下のような形になる。

下記の表は、「判例集」、指定判例集及び復刻版以外の判例集のうち代表的なものをまとめたリストである。

以下の表に掲げたものは、昔発行された判例集の復刻版である。

スコットランド

スコットランドにおけるスタンダードな判例引用の方式は、以下のとおり。

スコットランドの最高裁判所は、ニュートラル・サイテーションの使用に関するプラクティス・ノートを出している[20][21]。

Remove ads

アメリカ合衆国

要約

視点

スタンダードな判例引用の方式は、以下のようなものである。

- Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (1973)[22]

- Roe v. Wadeは、事件名(略称)である。一般的に、第一審裁判所に訴訟提起した原告の名前である「Roe」が最初に表示される。控訴審の場合は控訴の申立てを行った者、最高裁判所への上告がなされる場合は、その上告受理の申立てを行った者の名前が最初にくる。「Wade」は被告の名字である。後に記載されるのは、控訴や他の手続における被申立人、被上告人である。もっとも、これには例外もある。例えば、アメリカ最高裁判所規則[23]に基づく当事者の表示である。基本的には、同規則第12条に基づき、(裁量上訴の申立てを行う場合)当事者は「申立人」、「被申立人」と表示されるが、同規則第17条により、(アメリカ合衆国憲法の規定に基づき最高裁判所が第一審管轄権を有するとされる場合)「原告」、「被告」とされることもある。また、同規則第18条に基づき(連邦法に直接最高裁判所への上訴を認める旨の規定がある場合)「上訴人」、「被上訴人」と表示されることもある。

- 「410」は、Roe v. Wade事件に係る裁判所の意見が掲載されている判例集の巻数である。

- 「U.S.」は、判例集の略称である。ここでは、「United States Reports」(合衆国判例集)を指している。

- 「113」は、(合衆国判例集第410巻のうち)意見の記載が始まる頁数である。

- 「1973」は、裁判所が判決を言い渡した年である。

- 裁判所の略称は、判例集からその裁判をした裁判所がどこか分からない場合に、括弧で囲み年の前に記載する。このルールは、ウェスト社の「National Reporter System」(ナショナル・レポーター・システム、全米判例体系)等の判例集において、複数の裁判所の意見がまとめて掲載されている場合に適用される。合衆国判例集からの引用の場合、裁判をした裁判所が最高裁判所であることは明らかであるから、裁判所の略称は記載されない。

判例引用は、紙の判例集や、インターネット、レクシスネクシスやウェストロー等のデータベースから、特定の判例を見つける際にも用いられる。

また、以上の方式に則った形で判例が表示されている場合、当事者名が同じ事件を区別することも可能となる。例えば、アメリカの最高裁判所に係属した「Miller v. California」という事件は4つ存在するが、いずれも異なるミラー氏が当事者となっており、各事件の争点も異なっている。

アメリカ合衆国の最高裁判所

合衆国最高裁判所の判例は、「合衆国判例集」に公式にまとめられ刊行されている。「合衆国判例集」による引用は、以下のようになる。

裁判所がした裁判の多くは、2つ以上の判例集に掲載される。判例を2つ以上の判例集から引用してくる場合の引用方法を、「parallel citation」(並行引用、パラレル・サイテーション)という。アメリカ合衆国最高裁判所の場合、「Supreme Court Reporter(S. Ct.)」(最高裁判所判例集)、「United States Supreme Court Reports, Lawyers' Edition(L. Ed.)」(合衆国最高裁判所判例集ローヤーズ・エディション。「ローヤーズ・エディション」の名で知られている)といった非公式判例集が複数存在している。これらは民間の会社から発行されており、最高裁の判断に対する注釈が掲載されている。上の非公式判例集から必ずしも引用する必要はないのだが、弁護士や法学記事の寄稿者によっては、好んでこれら3つの判例集すべての引用を行う場合もある。具体的には、以下のように表示される。

- Griswold v. Connecticut, 381 U.S. 479, 85 S. Ct. 1678, 14 L. Ed. 2d 510 (1965)

L. Edの後の「2d」は、ローヤーズ・エディションの第2シリーズであることを示している。アメリカの判例集は順番に番号が振られていくが、その巻数は999を超えないこととされている。巻数が1000巻に達した場合(過去においてはそれよりも少ない巻数が基準とされていた)、巻数は1巻にリセットされ、判例集の略称の後ろに「2d」という表示がされる。いくつかの判例集は現在第3シリーズまで刊行されており、少ないながらも第4シリーズに達しているものもある。

古い最高裁判所判例については、変わった引用方法が用いられることがある。以下はその例である。

- Marbury v. Madison, 5 U.S. (1 Cranch) 137 (1803)

最高裁判所の記録係がまとめる「合衆国判例集」といった判例集があらわれるまでは、判例は、裁判所の記録係によって編纂され、非公式に販売されていた。上の例における「(1 Cranch)」は、1801年から1805年まで最高裁判所の判例集の出版に携わっていたウィリアム・クランチにより最初に編集された判例集から、Marbury事件の判例を引用していることを示している。これらの判例集は、その編纂を行った個人の名字から名付けられるため、「nominative reports」と呼ばれ、1790年から1874年まで存在していた。1874年初めに、アメリカ政府は、合衆国判例集を創刊し、それまで非公式に出版されていた判例集を年代の早いものから順番にナンバリングした上で合衆国判例集として発行した。上記の例における「5 U.S. (1 Cranch)」は、合衆国判例集第5巻であるが、クランチの判例集の1巻目であることを意味している。前任者のダラスが出版した判例集の4巻目は、「4 U.S. (4 Dall.)」と表記される。クランチの判例集は9巻あるが、その後任者であるヘンリー・ウィートンは12巻の判例集を出しており、その2番目のものを示すときは「15 U.S. (2 Wheat.)」となる。

また、裁判自体はなされたがまだ判例集に掲載されていない判例を引用する場合は、以下のようになる。巻数は記載するが頁数は空欄にしておく。

- Bowles v. Russell, 551 U.S. ___ (2007)

最高裁判所の判例の表題は、最初に申立て(上訴)をした当事者の名前が表示され、後に被申立人(被上訴人)の名前が記載される。大抵の場合、上訴を行うのは、原審で負けた当事者である。連邦控訴裁判所においても、これと同様の運用が行われている。

連邦下級裁判所

アメリカ合衆国控訴裁判所の判例は、「Federal Reporter(F., F.2d, or F.3d)」(連邦(控訴裁判所)判例集、第2シリーズ、第3シリーズ)に掲載される。地方裁判所の判例及び特定の分野の事件を扱う裁判所の判例は、「Federal Supplement(F. Supp. or F. Supp. 2d)」(連邦(地方裁判所)判例集、第2シリーズ)に収録される。いずれの判例集も、ウェスト社から刊行されている。この2つは、形式的には非公式判例集であるが、下級審判例をまとめた公式の判例集が存在しないため、これらは「事実上」の下級審判例の公式判例集として広く受容されている(下級裁判所のうち、唯一連邦巡回区控訴裁判所については、公式判例集である「United States Court of Appeals Reports」(合衆国控訴裁判所判例集)が存在するが、今日ではほとんど用いられていない)。

連邦下級裁判所の判断が引用される場合、裁判所の名称が表示される。括弧で囲み、年のすぐ前に記載する。下はその例である。

- Geary v. Visitation of the Blessed Virgin Mary Parish Sch., 7 F.3d 324 (3d Cir. 1993):第3巡回区連邦控訴裁判所の判例

- Glassroth v. Moore, 229 F. Supp. 2d 1290 (M.D. Ala. 2002):アラバマ州中部地区連邦地方裁判所の判例

例外的に、カリフォルニア州の連邦裁判所では、通常のプラクティスにおいて用いられている方法とは異なる、カリフォルニア集独特の引用方法がしばしば用いられる(下記参照)。

州裁判所

州裁判所の判例は、様々な場所に掲載されている。多くの州には、独自の公式判例集が存在しており、その州の裁判所の判例を収録している。州における最も高位の裁判所がした裁判を掲載している判例集は、その正式名称が何であるか否かにかかわらず、当該州と同じ略称[26]で表記される。例えば、カリフォルニア州最高裁判所の公式判例集である「California Reports」(カリフォルニア州判例集)は、「Cal」の略称で表される(続きのシリーズがある場合、それぞれ「Cal. 2d」、「Cal. 3d」、「Cal. 4d」となる)。

- Palsgraf v. Long Island R.R. Co., 248 N.Y. 339 (1928):ニューヨーク州における最高位の裁判所であるニューヨーク州控訴裁判所の判例集「New York Reports」(ニューヨーク州判例集)に登載されている判例

- Green v. Chi. Tribune Co., 286 Ill. App. 3d 1 (App. Ct. 1996):「Illinois Appellate Court Reports」(イリノイ州控訴裁判所判例集)に掲載されたイリノイ州控訴裁判所の判例[27]

公式判例集に加え、ウェスト社も各州の判例をカバーした「地方別判例集」を刊行している。具体的には、「North Eastern Reporter」(北東部判例集)、「Atlantic Reporter 」(大西洋岸判例集)、「South Western Reporter」(南西部判例集)、「North Western Reporter」(北西部判例集)、「Pacific Reporter」(太平洋岸判例集)等があり、カリフォルニア州、イリノイ州及びニューヨーク州の各州については、当該各州から出される判例が多いことから、それぞれ独自の判例集が存在している(それぞれのタイトルは「West's California Reporter」(ウェストカリフォルニア州判例集)、「Illinois Decisions」(イリノイ州裁判例)、「West's New York Supplement」(ウェストニューヨーク州判例集))。サウスダコタ州のような小さい州の場合、公式判例集の刊行をやめ、代わりにウェスト社の地方別判例集を「公式」判例集に認定していることもある。

以下は、ウェスト社の判例集における判例引用の例である。

- Jackson v. Commonwealth, 583 S.E.2d 780 (Va. Ct. App. 2003):「South Eastern Reporter」(南東部判例集)に掲載されているバージニア州控訴裁判所(中間上訴裁判所)の判例

- Foxworth v. Maddox, 137 So. 161 (Fla. 1931):「Southern Reporter」(南部判例集)に掲載されているフロリダ州最高裁判所の判例

- People v. Brown, 282 N.Y.S.2d 497 (1967):「New York Supplement」(ニューヨーク州判例集)に掲載されているニューヨーク州控訴裁判所(ニューヨーク州最高位の裁判所)の判例[28]

下級裁判所の略称は、州ごとに異なる。各州には、独自の事実審と中間上訴裁判所のシステムが存在しているからである。

ある判例が、公式判例集と地方別判例集のいずれにも掲載されている場合、どちらを引用しても構わない。一般的には、外部の州で登録している弁護士からのアクセスが容易であるという理由から、地方別判例集の引用が好まれている。多くの法律家は、両方の引用を行う。州によっては、当該州の制度の下で判例を引用にあたり、(この場合、公式判例集と地方別判例集の両方について)パラレル・サイテーションによる表示を要求するところもある。

カリフォルニア州、ニューヨーク州といったいくつかの州では、連邦及び国で使用されている標準的な方式とはかなり異なる、独自の引用方法が存在している[29]。

カリフォルニア州の引用方式だと、当事者の名前と判例集に係る情報の間に「年」が記載される。 ニューヨーク州の引用方式だと、「年」は丸括弧ではなく角括弧で囲まれる。ニューヨーク州とカリフォルニア州のいずれにおいても、それが一つの独立した文として引用される場合、全部が丸括弧で囲まれる。ニューヨーク州では文末のピリオドを括弧の外に出すが、カリフォルニア州では括弧内に入れる。また、ニューヨーク州の方式だと、判例が文章の中で引用される場合、判例集と参照頁のみが括弧で囲まれる。いずれの州の方法も、単純に別センテンスにして引用を行う国又は「Bluebook」(後述)のスタイルとは大きく異なっている。ピリオドの使用が比較的少なく、判例集略称の後にスペースを入れないという特徴もある。

ニューヨーク州裁判所の方式により、一つの独立した文として、公式判例集から上のBrown 事件判例を引用する場合、以下のようになる。

- (People v Brown, 20 NY2d 238 [1967]).

また、カリフォルニア州裁判所の方式により、一つの独立した文として、有名な製造物責任に係る判例であるGreenman事件を引用する場合、以下のようになる。

- (Greenman v. Yuba Power Products, Inc. (1963) 59 Cal.2d 57.)[30]

合衆国最高裁判所と同様に、州の場合においても、古い判例を引用する際に判例集を編纂・発行していた非公式の発行者や記録係の名にちなんだ略称が用いられることがある。以下はその例である。

- Hall v. Bell, 47 Mass. (6 Met.) 431 (1843)

ここでは「Massachusetts Reports」(マサチューセッツ州判例集)47巻からの引用であることが示されている。当該判例集も、「合衆国判例集」と同様、19世紀後半に創刊されたものであり、非公式に発行されていた判例集をその中に取り込んで古いものから番号を付して発刊した。「6 Met.」は、セロン・メトカーフが非公式に発行した判例集の第6巻であることを示している。

公式判例集に組み入れられなかった判例の例もある。

- Pierson v. Post, 3 Cai. 175 (N.Y. Sup. Ct. 1804)

これは、ニューヨーク州判例の記録係の任にあったジョージ・ケインズにちなんで名付けられた「Caines' Reports」(ケインズ判例集)の第3巻175頁に収録されていることを示している。これは、現在は存在しない「New York Supreme Court of Judicature」(ニューヨーク州最高法院)の判例である。

判例集未登載の判例

多くの裁判は判例集に掲載されない。例えば、カリフォルニア州の中間上訴裁判所(カリフォルニア州控訴裁判所)の意見のうち、掲載されるのは1年あたりその7%にすぎない。これは、主として裁判官は先例として意義のある裁判についてのみ、判例集への掲載を認めるためである。裁判所に持ち込まれる(法的には)意味のない事件は膨大な数にのぼるため、余分な事件は落とすのは重要なことである[31]。

判例集未登載判例を引用するにあたっては、いくつかの方法がある。

- 判例集未登載判例で、電磁的なデータベースにも収録されていないもの、又は、ごく最近の判例であって「まだ」判例集やデータベースに掲載されていないものについては、裁判を行った裁判所が付したドケット番号によって特定することを要する。

- Groucho Marx Prods. v. Playboy Enters., No. 77 Civ. 1782 (S.D.N.Y. Dec. 30, 1977) :ニューヨーク州南部連邦地方裁判所の裁判。必要な場合、ドケット番号と裁判日により、裁判所が保管している記録からハードコピーを入手することが可能である

- 控訴裁判所の裁判のうち「連邦判例集」に「登載されている」と考えられているものは一部にすぎないが、ウェスト社は、公式には「未搭載」とされているすべての判例を「Federal Appendix(F. App'x)」(連邦判例集追補版)として別にまとめている。

- 判例のうち、意図的に公式には未搭載として扱われているが、レクシスネクシスやウェストローといったコンピュータ・データベース上はしばしば登載されているものとして扱われるものがある。これらについては、当該事件の年、データベースの略称、データベース上の通し番号(年ごとにデータベースに収録された順番に1から番号が付けられる)に基づく独自の引用方式がある。また、オンラインのデータベースには、当該判例のドケット番号及び裁判日も収録されている(伝統的な紙の判例集を引用することが推奨されるため)。データベース上の判例の引用方式は、以下のようなものである。

- Fuqua Homes, Inc. v. Beattie, No. 03-3587, 2004 WL 2495842 (8th Cir. Nov. 8, 2004):ウェストローのデータベースにおける第8巡回区連邦控訴裁判所の判例の場合。ドケット番号(No. 03-3587)、データベースの略称(WL)、裁判日、データベース上の通し番号(2495842)が示されている。

- Chavez v. Metro. Dist. Comm'n, No. 3:02CV458(MRK), 2004 U.S. Dist. LEXIS 11266 (D. Conn. June 1, 2004):コネチカット州連邦地方裁判所の判例。ドケット番号(No. 3:02CV458(MRK))、裁判日、データベース略称(U.S. Dist. LEXIS、連邦地方裁判所判例を収録したレクシスネクシスのデータベースを意味する)、及びデータベース上の通し番号(11266)が記載されている。

裁判所によっては、先例として判例集に登載されていない判例を引用することを禁じる制度をとっているところもある(カリフォルニア州や、第2、7及び9巡回連邦控訴裁判所等)。また、特定の状況のもとでのみ、判例集に登載されていない判例の引用を認める制度をとっているところもある。例えば、ケンタッキー州では、2003年1月1日以降の判例で、「裁判所において論点を検討するにあたり十分な判例が判例集に存在しない」場合に限り、判例集未登載判例の引用が許されるとしている[32]。2004年から2006年にかけて、連邦の裁判官らにより、「Federal Rules of Appellate Procedure(FRAP)」(連邦上訴事件手続規則)を改正し、巡回裁判所において先例として判例集に掲載されていない判例を先例として引用することを認めるか否かについての議論がなされた。2006年、最高裁判所は、数百人にのぼる裁判官や弁護士の反対があったものの、FRAPを改正し、その32条1項により、判例集に掲載されていない判例の引用を認めるとした。この規則は、2007年1月から施行されている[33]。

ベンダー・ニュートラル・サイテーション

インターネットの発展に伴い、多くの裁判所が新たな判例をウェブサイトで公表するようになった。上記のとおり、判例には、判例集に「掲載されるもの」と「掲載されないもの」という区別が存在している。一般的な判例引用の方式では、公式に発行された判例集の頁数を指定して引用を行わなければならないが、ウェスト社のように、判例集についての著作権を主張する出版社も存在する[34][35]。

これを受けて、ベンダー・ニュートラル・サイテーション、すなわち、ウェブサイト上に公開されている判例その他の法的な資料を引用することに向けたルール改正の動きが起こっている。[36] 。裁判所の中には、少ないながらも、判例をウェブサイト上に「掲載」し得る旨規則を改正したところもある。

ベンダー・ニュートラル・サイテーション方式で判例を引用すると、以下のようになる。

- Equal. Found. of Greater Cincinnati, Inc. v. City of Cincinnati, 1997 FED App. 0318P (6th Cir.):1997年の第6巡回区連邦控訴裁判所の判例。裁判所が付した事件の番号を表示し、特定のベンダー(出版社)の製品に関する情報(このケースだと、ウェスト社の「連邦判例集」(128 F.3d 289 ))は記載していない。

ピンポイント・サイテーション

実務上、ほとんどの法律家は、上記の引用方式に従った上で、さらに判例の特定を行っている。裁判所の判断は、たいてい複数の論点についての意見を含んでいる。そのため、法律家は、自分が担当する事件との関係で用いる必要がある特定の意見が記載された頁数を特定して引用する必要がある。このような引用方法を、「ピンポイント・サイテーション」(「pin cites」、「jump cites」)という。

Roe v. Wade事件を例にとると、合衆国最高裁判所は、修正第14条における「person」(人)には胎児は含まれないと判示した。これが言及されているのは、判例集の158頁である。ピンポイント・サイテーション方式により引用すると、次のようになる。

- Roe v. Wade, 410 U.S. 113, 158 (1973)

そして、合衆国判例集に加えて他の判例集2つについてパラレル・サイテーション方式で引用し、ピンポイント・サイテーションで特定すると、次のようになる。

- Roe v. Wade, 410 U.S. 113, 158, 93 S. Ct. 705, 729, 35 L. Ed. 2d 147, 180 (1973).

しかし、裁判所は、公式判例集についてのみ、意見においてピンポイント・サイテーション方式による引用を行っている。他の2つの非公式判例集については、裁判所の意見を掲載するにあたり、パラレル・サイテーションで他の判例集の引用は行うが、特定の頁をピンポイントで引用することはしていない。そのため、レクシスネクシスやウェストローで、Roe v. Wade 事件を意見中に引用した後の最高裁判所の裁判をみると、次のような形で引用が行われている。

- Roe v. Wade, 410 U.S. 113, 158, 93 S. Ct. 705, 35 L. Ed. 2d 147 (1973).

しかし、このような形式による引用は相当な長さになり、一見したところ意味が分からず、法学を専門としていない素人にとって、裁判所の意見を読もうとする場合の障害となっている。1980年代から、アメリカの裁判官の間で、このような長い引用は脚注に落とし、裁判所の意見の可読性を高めるべきではないかとの議論がなされている。この議論は、法律文書のスタイルに関する文献の指導的な著者であるブライアン・ガーナーの強力な主導の下で行われている。ほとんどの裁判官は、「いくつかの」引用については脚注に落としているが、最高裁判所判事のスティーブン・ブライヤー判事と(第7巡回区連邦控訴裁判所)裁判官リチャード・アレン・ポズナーが、自己の意見における脚注の使用を拒否していることはよく知られている[37]。

引用の類型

引用方式には、2通りの種類がある。一つが著作権が問題となる書籍等の引用、もう一つが著作権が問題とならないパブリックドメイン形式と呼ばれる引用方式である。アメリカには、多くの引用のためのガイドブックがある。最も一般的に知られているのが、「Bluebook」と呼ばれるもので、「コロンビア・ロー・レビュー」、「ハーバード・ロー・レビュー」、「ペンシルベニア大学ロー・レビュー」及び「イェール・ロー・ジャーナル」という複数の著名なロー・レビューから発刊されている。この中で言及されているパブリックドメイン方式では、商業的な判例集その他の資料からの引用は行わず、公式判例集から引用することが望ましいとされている[38]。裁判文書や裁判における意見の表記方法について独自のスタイルを持っている州は、そのルールを記載したスタイルガイドの発行も行っている。

外部リンク

- American Association of Law Libraries Legal Citation Guide

- Introduction to Basic Legal Citation by Peter Martin

- FindLaw for Legal Professionals

州法

Remove ads

関連項目

脚注

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads