トップQs

タイムライン

チャット

視点

反省

日本の文化における概念 ウィキペディアから

Remove ads

反省(羅: reflectere、英: reflection、独: Reflexion、仏: réflexion)とは、一般的には『自分の行った言動を振り返ってその可否を改めて考えること。「例:常に反省する心を忘れない」「例:昨日の行動反省してみる」』または『 自分の正しく無かった点を認めるとともに、心を改めようと考えること。「例:反省の色が見られない」「例:誤ちを素直に反省する」』をさす[1]。

反省の哲学的歴史的視点

要約

視点

光の形而上学

「反省」という言葉の語源は光学(ラテン語: Optik)である。「光の形而上学(metaphysics of light)」において光が世界を成立させる根源的な存在の自己を開示する場所と関連する表現となる場合に成立する形而上学であり[2]、光の形而上学の中でプラトン[3]は「反省」という言葉には、感覚世界を照らす太陽との比較の結果、イデア界を照らす善のイデア(太陽の比喩)、つまり思惟の働きが対象[引用 1]を照らし出すという意味として使われることになった[4]。

さらに、光が鏡に自己を反射するという「鏡の暗喩[5]」と組み合わされ新プラトン主義[6]のプロクロス[7]により、「反省」は知性が鏡に反射するように反転して自己の内部に向かう作用とされた[4][8]。さらに神秘主義思想[9]においては、内面化された光が人間の「視(ラテン語: viso、ドイツ語: Sehen)」を通して色鮮やかな現実世界を出現させるという「目の暗喩[10]」へ変化していく。また、「反省」は見ることが可能な世界への「知」から、光が届かないため見ることが出来ない世界に対する「知」への転換として、ニコラウス・クザーヌスの「知ある無知(ドイツ語: De docta ignorantia)[11]」という思想が生まれた。この思想には近代哲学における「絶対反省[12]」の思想の先駆けとなった理論といえる[4]。

反省と自己意識

近代哲学においては、科学的で世界的に通用する「知」の究極的な基礎的な意味付けを、人間における精神の自己確立性の中に求める。近代哲学においては「反省」は自己確立性に到る道筋にあるものであるとともに、自己確実性の拠り所とする手段とされている[4]。

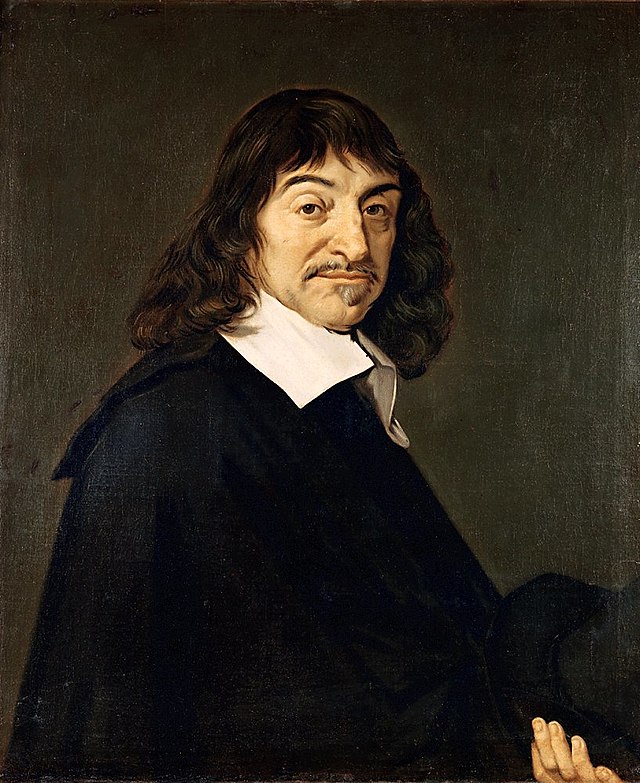

「自己確立性に到る道筋にあるもの」という考え方はデカルトの方法的懐疑[引用 2][13]における反省性格[14]にて初めて明らかになった。「自己確実性の拠り所」とする考え方はロックの直接的自己経験[15]において「反省」の機能に注目したことにより明らかとなった。デカルト以降のいわゆる近代哲学においては「自己意識[16]」の意味が精神に直接的に明らかであり、真偽についてその真であることがすこしも疑いえない場合に、内部知覚の名証性と同一視され「反省」を知を基礎づけるモデルと見なす傾向が生まれた。ロックによると「反省」は心的状態(内側)に向かう経験であり、感覚は外界に対する経験であり、前者の「反省」は「内観(ラテン語: introspection)[17]」の一手法として心理学で用いられた[4]。

認識批判的反省

カントは「反省」が「超越論的[引用 3]反省」という主張の中で[18]、「反省」が「直接知」からの疎隔であるという性質を理性の批判機能として活用し、対象に直接立ち向かう認識成立のための「認識の諸条件」であると定義づけた[19]。

ドイツ観念論

カント以降のドイツ観念論において、「反省」は哲学的思索において「知」の根拠を「知」に問う場合に「知」の自己運動としてとらえられていた。このような「知」による還帰的な動きや性質が「知」の起源を自ずから明らかにする事となり「絶対知[20]の自己貫徹[21]」として「絶対的反省(ドイツ語: absolute Reflexion)[12]」と呼ばれるようになった。

また、反省についてフィヒテは自我の見地から考察している。フィヒテは自我の本質を自己定立(措定)[22]の中に見出し[引用 4]、行為と行為によって作り出されたものを「知的直観[23]」を事行(ドイツ語: Tathandlung)という言葉で表現した。フィヒテが自我を論じる際にこのような構造にこだわったのは、自己自身を意識する場合に当の主観を捉えようとするに際して陥る無限後退的な事態を避けるためである。つまり「自己自身を意識する」ついて考察する場合、自らについて「意識しようとする私」が、この「意識の向かう客観としてあらかじめ存在するはずである」という前提から無限後退的な事態は生じる[24]。また、「知」は「知」自身を素通りして対象を「知る」というあり方をしているが、哲学の範囲内では「知」は「知」自身を照らす、つまり、知は自己内還帰し「反省」とよばれることになる。フィヒテの独自性は知の自己内還帰は哲学者が自己を反省するという仕方でのみ遂行することが出来ると主張している点である[引用 5]。

カントやフィヒテによる考察はヘーゲルによると精神というものは意識と実在が調和していた実体的生命の段階を通り越して実体性のない精神の自己反省の段階に至ったが、シェリングやロマン主義者等によって知的直観などの概念によって失われた実体が回復されたと主張している[25]。 ヘーゲルは、主観 - 客観の対立にこだわる悟性的反省(形式的観念論)を越え、反省を理性的反省(絶対的観念論)の域にまで高めた[26]。 ヘーゲルの思想においては主観性の本質を絶対的反省に求めている[25]。主観は何ものにも媒介されていない直接性(措定的反省)からその否定へと移行するとともに、「知」と対象の同一性から不同一性へと移行し、さらに否定の否定によって媒介された直接性に到ることになる。このような自己の生成運動によって、主観性は反省を要素として自己を実現することとなる[4]。

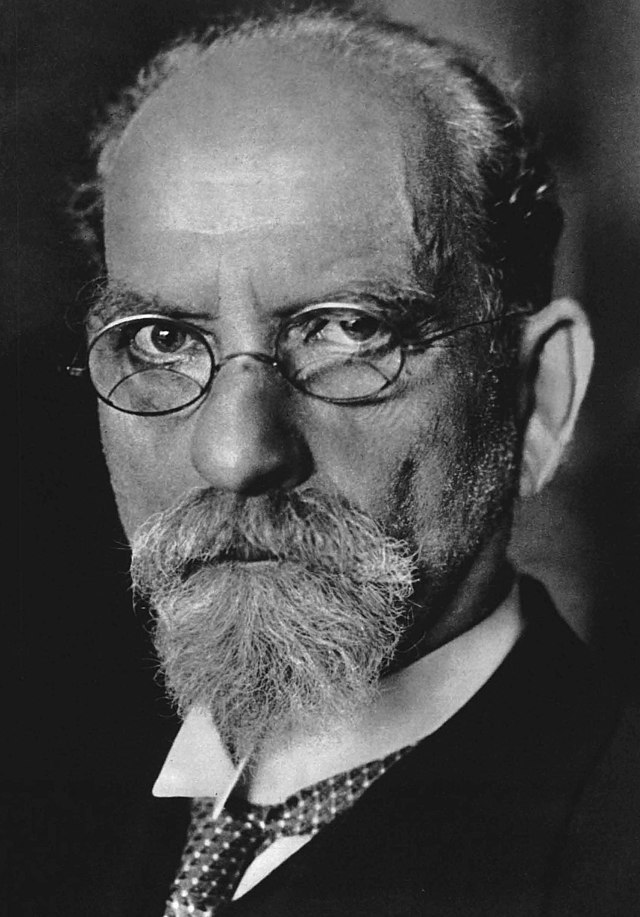

現象学の視点

フッサールの現象学において「反省」は「意識の志向性の相関的本質の記述方法[27]」、「意味の歴史の遡行的開示の方法[28]」、「現象学的還元の方法[29]」等により意識を主題としながら、「反省」は意識に回帰的に帰属するという考え方を推し進めていった。「反省」それ自体の可能性は次第に時間の流動性との関係の中で考えられるようになり、「反省」の成立根拠を問う「徹底した反省」によって反省に先立つ先反省的で非措定的な生動性[30](ドイツ語: Lebendigkeit)、つまり「生き生きとした現在(ドイツ語: lebendige Gegenwart)」と呼ばれる根源的事実の次元に到達した[31]。

「生き生きとした現在」とは、後からの反省を可能とする原初的自己分裂を伴いながらも、同時に自己自身がいつでも存在しているという非対称的な自我機能であり、「生き生きとした現在」における「現在」とは通常の時間的現在と異なり「現時間(ドイツ語: Urzeit)」と呼ばれる。「生き生きとした現在」とは措定的反省における自己同一性や自我の分裂を確認する前の生動性を意味する[4][32]。

Remove ads

その他

行動手法として

いわゆるフィードバック、省察。

以下の行動手法における反省のプロセスでは、何が悪かったのか、それが再発しないようにするための明確な計画を立てることに重点が置かれており、これは絶えずそして一貫して行われる。 トヨタではたとえあなたがプロジェクトを成功裡に終えたとしても、何が悪かったのかを検討するために反省会が行われる。その際、プロジェクトに問題がないとマネージャーやエンジニアが主張した場合「問題はないことは問題である」ということを思い起させる。つまり、改善の機会を見つけるためにプロジェクトを客観的かつ批判的に評価していなくてはならなく、予想される能力を満たす(または超える)までストレッチをしていくのである[33]。

文化的な例

例としては、汚職に関与した日本の政治家の行動が挙げられる。彼らは不適切な行動を公に謝罪し、それから数年間謹慎して公共の政治から距離を置く。彼らは反省期間を置きそれを認められた後にキャリアを再開する。

日本企業では失態が発生した場合にマネージャーが部下からハンセイを期待するのが一般的なやり方である。部門が問題の解決に取り組んでいる間、マネージャーが公の非難を一手にうけもつのである。

その他の用途

ハンセイはまた謙虚さとともに挨拶によって成功の概念を取り入れている。 反省をやめるということは、学習をやめるということである。ハンセイするということは自分の優位性に自信が持てなくなり、さらなる改善の余地がある、または必要であると常に感じているのである。

Remove ads

引用

脚注

参考文献

関連項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads