トップQs

タイムライン

チャット

視点

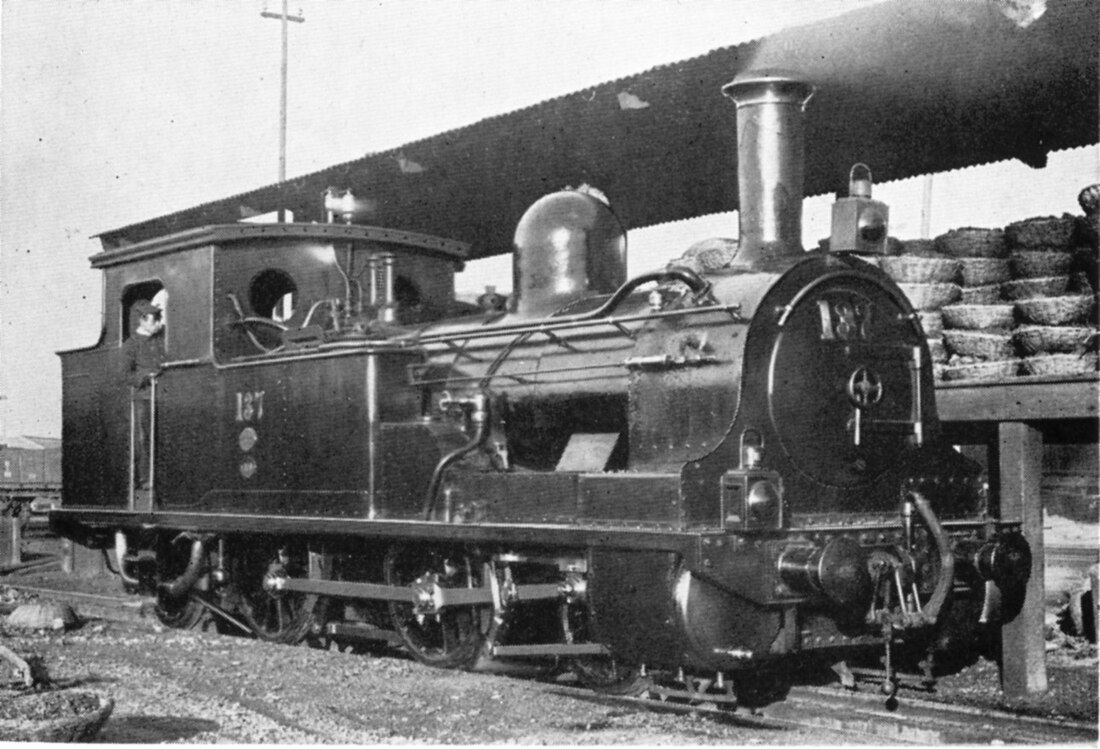

国鉄860形蒸気機関車

ウィキペディアから

Remove ads

860形は、日本国有鉄道の前身である逓信省鉄道庁が、自庁の神戸工場で製造したタンク式蒸気機関車で、記念すべき日本初の国産蒸気機関車である。

Remove ads

概要

1893年(明治26年)5月に神戸工場で完成した、車軸配置2-4-2(1B1)で2シリンダ複式の飽和式タンク機関車である。

本形式の設計と製作の指揮を行ったのは、当時神戸鉄道局の汽車監察方(Locomotive Superintendent)として雇われていた、イギリス人のリチャード・フランシス・トレビシック(R. F. Trevithick)である。彼は、当時イギリス本国で注目を集めていた2シリンダ複式機関車の試作を思い立ち、森彦三や太田吉松といった日本人の技術者たちを指揮して、1892年(明治25年)10月、本形式の新製に着手したのであった。また、実際の製造に携わった神戸工場の工員たちも、すべて日本人であり、外国人の工員は一人もいなかった。

車輪やボイラーやシリンダの部品など、主要部品の大半はイギリスからの輸入品であったが、主台枠の仕上げ加工や、鉄や真鍮の鍛造、鋳造による部品の製造は神戸工場で行なわれた。

基本設計は、同時期の標準型である単式タンク機関車のA8系を下敷きにしており、各部の寸法はほとんど同一である。しかし、煙室前板の下部のみを大きく広げた独特の末広形状は、完全にトレビシックの流儀であり、この後に彼の指揮により神戸工場で製作された形式群にも引き継がれている。

Remove ads

経歴

1893年5月に完成した本車は、AE形(221)と付番され、直ちに京都 - 神戸間で使用を開始した。同時に、同じ2-4-2(1B1)形の車軸配置を持つ単式タンク機関車との比較試験が行なわれている。試験は、179(1890年ナスミス・ウィルソン社製・形式L)と、後に平素最も使用成績の良かった88(1888年ナスミス・ウィルソン社製・形式L)と同じダイヤの列車を交互に牽引することによって実施され、単式機関車と比較して10 - 15%の石炭節約が可能であることが確認された。

しかし、このような利点があったにもかかわらず、官設鉄道では複式機関車はこれのみで途絶えてしまい、複式を積極的に導入したのは山陽鉄道ぐらいであった。複式機関車は、4シリンダ平均複式としないと顕著な効果が現れないのと、平坦で蒸気消費量が一様な区間でないと効果を十分に発揮できないため、種々の雑務に使用すればかえって劣るものであったし、運転の取扱いや保守の煩雑さも嫌われたのであろう。

本車は、1894年(明治27年)の私設鉄道分離にともなう改番では137となり、1898年(明治31年)の鉄道作業局ではA9形と定められた。1902年(明治35年)にA8系を1グループにまとめた改番では885とされている。1909年(明治42年)に制定された鉄道院の車両形式称号規程では、860形(860)となった。

本車は1918年(大正7年)4月に廃車され、同年10月、樺太庁鉄道に移管された。樺太庁鉄道では、鉄道院時代の形式番号のまま樺太東線で使用されたが、1929年(昭和4年)3月末に廃車となり、その際に解体されたとされている。

Remove ads

その他

脚注

参考文献

関連項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads