トップQs

タイムライン

チャット

視点

基板

ウィキペディアから

Remove ads

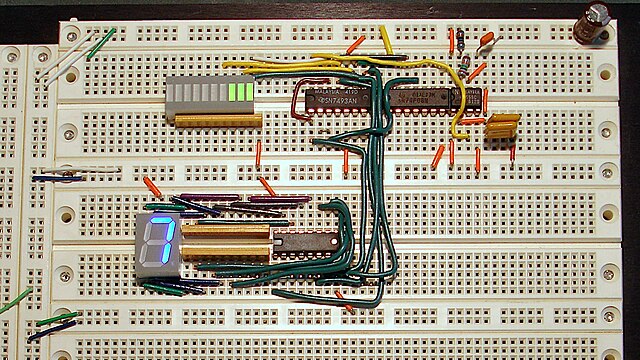

基板(きばん)とは、何らかの機能を実現するための部品を配置するための板、あるいは、その板と部品群をひとまとまりのものとして指すための呼称。

日本語のかな漢字変換候補の順序による誤変換が原因で「基盤」としばしば誤用される。「基盤」は土台という意味を持った言葉なので、基板は電子部品の土台となるイメージがあることにより誤変換に気づきにくい。

「circuit board、回路基板」を省略して「基板」と称することが多く、最も代表的なものはプリント基板(printed circuit board、略してPCB[1])であり、現在では電子回路基板を指していることが多い。部品を付ける前の板も、部品をつけた後で板と部品群が一体化した状態も、いずれも「基板」と呼ばれる。

Remove ads

電子回路基板

要約

視点

プリント基板は、リジッド(rigid)と呼ばれる硬いものとフレキシブル(flexible)と呼ばれる柔軟なものに大別される。 硬いものについてはプリント基板を、柔軟なものについてはフレキシブル・プリント基板を参照のこと。また、硬い部分と柔らかな部分を併せ持つリジッド・フレキシブル基板というものもある。

ただし、あくまでリジッド基板が「基板」の基本であるので、それを中心に解説する。

リジッドタイプ(硬いもの)

- プリント基板の種類

→「プリント基板」も参照

基板の母材の材質(材料)としては、もともとはベークライトが使われてきたが、長期の使用により「そり」や「ゆがみ」が発生するという不都合が広く認識されるようになったので、現在ではフェノール樹脂などで固めた浸透式のものが使われるようになっている。基板設計や基板製造の現場では、(「基板」と呼んでは、あまりに種類が多く、何を指しているのか分かりづらいので)「ベーク基板」(「ベークライト」)、「紙フェノール」(紙をフェノール樹脂で固めたもの)、「ガラエポ」(ガラス繊維をエポキシ樹脂で固めたもの)というように、母材名で呼ばれることが多い。

- 生基板

- 生基板は、母材の全面に銅箔を貼り付けてあるもの。エッチングという手法で、不要な部分を溶解し電気回路を作る。電子部品を立てる穴は必要に応じて開ける必要がある。高周波電子回路の試作では、不要な銅箔を切削して利用されることもある。

- ユニバーサル基板

- 蛇の目基板、万能基板、ディスクリート基板、穴あき基板とも呼ばれ、母材の絶縁板に規則的なパターンの銅箔と穴が開いている。一定間隔(主流は2.54mm = 0.1インチ間隔、現在も入手できるが古くからある4.0mm間隔が一般的)の格子状に貫通孔と銅箔のランド、そして数個のランド間を結ぶ銅箔の配線がエッチング形成されている基板である。部品がランドにハンダ付けされ、そのランド間をスズめっき線などで配線することにより、使用者が自由に回路の配線を作ることができる。片面に銅箔のあるものと両面のものがあり、両面の物はスルーホール処理されているものがある。電子部品の端子形態やアナログ回路/デジタル回路の便益に考慮した多様なデザインと大きさのものが販売されており、例えばICピッチ基板と呼ばれるデジタル回路用のデザインの中では集積回路の形に合わせてあらかじめ引き出し線、電源ラインなどのパターンが付けられたものもある。趣味での電子工作や試作実験、一品製作(ワンオフ)に用いられる。

- ストリップボード

- ユニバーサル基板と似ているが、銅箔部分が短冊(ストリップ)状につながっているもの。必要に応じて銅箔部分を剥がして電気回路を作る。主に欧米で使用される。日本ではFCZ基板として同様のものが市販されている。

- 穴あきベーク板

- 格子状に小さな無数の穴が開けられた絶縁物の板。銅箔は付いておらず、部品のリード線などを用いて配線する。トランジスタが普及し始めた頃の自作に広く用いられた。

フレキシブルなタイプ(柔軟なもの)

→「フレキシブルプリント基板」を参照

Remove ads

関連項目

- マザーボード

- IPC (エレクトロニクス) - 電子回路基板の国際標準

脚注

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads