トップQs

タイムライン

チャット

視点

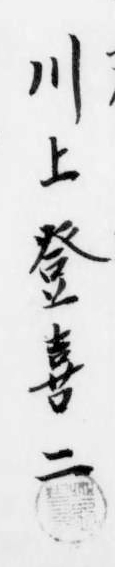

川上登喜二

日本の薬学者 ウィキペディアから

Remove ads

川上 登喜二(かわかみ ときじ、1888年 - 1975年)は、日本の化学者・薬学者、教育者、薬剤師。階級は陸軍薬剤少尉。

栄養研究所技師、長崎医科大学附属薬学専門部教授、長崎医科大学附属薬学専門部主事(第2・4代)、静岡女子薬学専門学校校長(第2代)、長崎医科大学附属薬学専門部部長(第2代)、長崎大学薬学部教授、長崎大学薬学部学部長(初代)、長崎県立女子短期大学学長(第3代)などを歴任した。

概要

日本の化学者、薬学者であり、教育者としても活動した。長崎医科大学[1][2]、静岡女子薬学専門学校[3]、長崎大学にて教鞭を執り[2][4]、後進の育成に努めた。静岡女子薬学専門学校では校長を務め、新制大学への昇格を目指した。長崎医科大学では附属薬学専門部の部長を務め[1][2]、原子爆弾により壊滅した専門部の再興に奔走し新制大学に昇格させるなど[5]、長崎県の薬学教育の維持発展に尽くした。長崎県立女子短期大学では学長を務め、長崎県立佐世保商科短期大学との統合に尽力した。

来歴

要約

視点

東京にて

1888年(明治21年)に生まれた[6]。内務省の栄養研究所に技師として勤務していたが[7][† 1][† 2]、1924年(大正13年)12月に退職した[7]。

長崎にて

国により設置運営される長崎医科大学に採用され[† 3]、附属薬学専門部の教授を務めた[1]。その後、専門部のトップである主事を務める加藤静雄が辞任することになり[1]、1925年(大正14年)4月から1927年(昭和2年)12月にかけて後任の主事を務めた[1][2]。その後、高畠清に主事を引き継いだものの[1][2]、高畠の辞任により[1]、1932年(昭和7年)4月から1936年(昭和11年)3月にかけて再び主事を務めた[1][2]。

外地にて

静岡にて

その後、同名の財団法人により設置運営される静岡女子薬学専門学校の校長に就任することになった[† 4]。前任の田口文太は公職追放により辞任せざるを得ず、それ以降は渡辺和兵衛が校長事務取扱として維持している状態であった。川上は1947年(昭和22年)6月から1948年(昭和23年)11月にかけて校長を務め、この学校の維持発展に尽力した。1948年(昭和23年)3月には第1期生を卒業させるとともに、旧制専門学校から新制大学への昇格を目指していた。

再び長崎にて

しかし、川上は1948年(昭和23年)11月に文部教官に任じられ[1]、再び長崎医科大学に赴任する。太平洋戦争のさなか、アメリカ合衆国が原子爆弾を投下し無差別殺戮を行った結果、長崎県長崎市は壊滅的な被害を受けていた。長崎市にキャンパスを置く長崎医科大学は全施設が灰燼に帰しており[9]、教職員や学生の多くが死亡していた[9]。この事態を受け、長崎医科大学は各地に機能分散することになり、附属薬学専門部も佐賀県佐賀市に機能を移すことになった[1]。戦後、附属薬学専門部は長崎県諫早市に再移転し、再興を目指していた。そんなおり、学制改革により旧制専門学校は新制大学への昇格を目指すことになった[10]。ところが、文部省の審査の結果、長崎医科大学の附属臨時医学専門部は昇格を認められず廃止されることになり[10]、学内に大きな衝撃が走った[10]。日本全国の旧制臨時医学専門部のうち、新制大学への昇格が認められなかったのは2校であり[10]、その一校が長崎医科大学附属臨時医学専門部だったことから[10]、昇格を認めないとの報は驚きをもって迎えられた。附属薬学専門部の再興を不安視する声も高まり[10]、新制大学への昇格は難しいと判断した部長代理の一番ヶ瀬尚らは九州大学薬学部に吸収合併してもらう構想を打ち出した[5]。この案は附属薬学専門部の教員と学生との討議により生まれたものであり[3]、附属薬学専門部の保護者や卒業生らからも賛同や激励を受けた[3]。その結果、附属薬学専門部の教員、学生、保護者、卒業生らは一丸となって九州大学薬学部への吸収合併を求める運動を展開した[3]。一方、長崎医科大学の本部側はあくまで附属薬学専門部を引き留めようとし[5]、県内に存置させるべく地元当局に協力を求めていた[5]。長崎県議会の全員協議会では、附属薬学専門部の整備等のために1000万円を寄付する案が可決されるなど[3]、県内に附属薬学専門部を存置させようとする運動も活発化した[3]。その結果、文部省、長崎県庁、長崎県議会、九州大学、長崎医科大学本部、長崎医科大学附属薬学専門部などが入り乱れた一大騒動に発展していた[5]。最終的に文部省から「長崎医科大学附属薬学専門部に関する緊急措置」が発表され[3]、諸々の条件が満たせなければ九州大学への併合すら認めず即時廃止するとの方針が示された[3]。

これを受け、静岡女子薬学専門学校より川上が呼び戻されることになり[3][5]、附属薬学専門部の再興に奔走することになる[5]。1948年(昭和23年)11月に専門部のトップである部長に就任し[1][2][5]、新制大学への昇格を目指した[5]。最終的に1949年(昭和24年)5月31日に新制長崎大学が発足し[5]、附属薬学専門部は長崎大学に包括されることになった[5]。これにより附属薬学専門部は独立した学部として新制大学に昇格することとなり、戦前よりもむしろ陣容が拡大することになった。この長崎大学に設置された薬学部において、川上は初代学部長に就任し[2][4]、1952年(昭和27年)6月まで務めた[2]。なお、附属薬学専門部は1951年(昭和26年)3月に最後の卒業生を送り出し[5]、同年3月31日に廃止された[5]。

1953年(昭和28年)、長崎県立女子短期大学の学長に就任した[11]。在任中は長崎県立佐世保商科短期大学との統合に尽力し、その目途をつけたうえで退任し、野崎辰己に引き継いだ。なお、長崎県立女子短期大学の系譜は、長崎県立佐世保商科短期大学との統合に伴い、1957年(昭和32年)4月1日に発足した長崎県立短期大学の長崎女子部に引き継がれた。1975年(昭和50年)に死去した[6]。

Remove ads

研究

人物

- 専門部の施設拡充

- 長崎医科大学にて附属薬学専門部の主事に就任すると、専門部の施設の充実に力を注いだ。特に薬草園の開設に尽力しており[5]、1925年(大正14年)に約1000坪にも及ぶ広大な薬草園の設置に漕ぎ着けた[5]。さらに実習室の増設も成し遂げている[5]。

- 大学の人材確保

- 長崎大学にて薬学部の学部長に就任すると、原子爆弾の惨禍からの復興には優秀な人材の確保が必要と考えた[13]。その第一弾として、薬学者の梁井光二をスカウトしてきた[13]。梁井は日本で初めてクロラムフェニコールの全合成に成功したことで知られており[13]、招聘が決定した当時は「長崎に梁井先生が行く」[13]と騒がれた。

略歴

著作

単著

- 川上登喜二著『栄養及食品』訂再版、南江堂書店、1925年。

- 川上登喜二著『栄養及食品』改訂3版、南江堂書店、1927年。

- 川上登喜二著『最新栄養概論』文光社、1928年。

- 川上登喜二著『栄養及食品』訂4版、南江堂書店、1931年。

- 川上登喜二著『最新栄養概論』修訂版、文光社、1934年。

編纂

- 川上雅量・川上登喜二編『栄養及食品』増訂2版、南江堂書店、1922年。

寄稿、分担執筆、等

脚注

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads