トップQs

タイムライン

チャット

視点

巴里の女性

ウィキペディアから

Remove ads

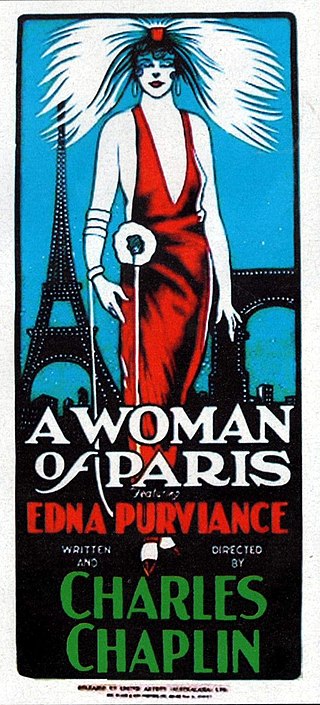

『巴里の女性』(パリのじょせい、A Woman of Paris)は、1923年公開の長編サイレント映画。監督、脚本、製作はチャールズ・チャップリン。

1924年キネマ旬報社優秀映画投票・芸術的に最も優れた映画1位[1]。

あらすじ

要約

視点

マリー・サン・クレール(エドナ・パーヴァイアンス)と、彼女の婚約者で画家のジャン・ミレ(カール・ミラー)はフランスの田舎から出て、パリで結婚しようとしていた。出発予定日の前日の晩、マリーがジャンに会うため家を空けた間に、義理の父が家の戸の鍵を掛け、彼女を家から閉め出してしまう。

ジャンはマリーを自分の家に招きいれる。ジャンは両親と共に住んでいたが、そこで彼の母もジャンとマリーとのつき合いを快く思っていないことが明らかになる。そこでマリーはジャンの家を出て駅に向かい、ジャンはマリーに後からすぐに行くと約束する。しかし、マリーがジャンの家を出た直後に彼の父が急死、ジャンは駅にいるマリーに電話でパリに一緒に行けなくなったと伝える。マリーは一人で列車に乗り込みパリへ向かう。

パリでマリーは裕福な実業家のピエール・ルヴェル(アドルフ・マンジュー)の愛人になり、贅沢な暮らしを楽むようになった。ある夜、パーティーに招かれたマリーは場所を間違えて別の建物に入り、そこで偶然ジャンに再会する。ジャンはマリーと別れてから、母と共にパリで質素なアパートを借りて暮らしていた。マリーはそこで、ジャンに自分の肖像画を描くことを依頼する。

翌日、ジャンは肖像画を描くためマリーのアパートを訪れる。マリーはその時、ジャンが喪章を着けていることに気づく。マリーに理由を尋ねられ、ジャンはマリーが去った夜、父が急死したことを伝える。

マリーとジャンの愛情が甦り、マリーはピエールから距離を置くようになる。ジャンは肖像画を完成させ、マリーに結婚を申し込む。しかし、マリーとの結婚をもともと快く思っていなかった母とジャンの間で口論となり、ジャンは母に、結婚の申し込みは一時の感情で行ったもので、真剣なものではなかった、と言う。ジャンのアパートを訪れようとしていたマリーは偶然そのやりとりを聞いてしまい、再びピエールのもとに戻ってしまう。

ジャンはマリーに、母への発言は場を治めようとして言ったことで、本心ではないと説明するが、マリーの心を再び掴むことは叶わなかった。ある夜ジャンは、ピエールとマリーが食事に来ていたレストランに行く。ジャンは給仕を通じて、マリーにもう一度会いたいと書いたメモを渡すが、メモを見たピエールはジャンを自分たちのテーブルに招く。ジャンは激高し、レストランのロビーで拳銃自殺を果たす。

ジャンの母は、マリーに復讐しようと拳銃を持ってマリーのもとへ向かうが、ジャンのアトリエで彼の遺体に泣きすがっているマリーの姿を見て心を打たれる。2人は和解して田舎に戻り、小さな孤児院を開設する。

ある朝、ピエールが自動車で偶然その田舎を通りかかる。同乗していた男がピエールに、マリー・サン・クレールはその後どうしたか、と尋ねるが、ピエールは知らないと答える。その時、マリーの乗った馬車とピエールの自動車がすれ違うが、互いに気付かぬまま遠ざかって行くのだった。

Remove ads

キャスト

出典:[2]

- マリー・サン・クレール

- 演 - エドナ・パーヴァイアンス

- ジャンと婚約するが、訳あってピエールの愛人となる。

- ピエール・ルヴェル

- 演 - アドルフ・マンジュー

- 巴里に住む金持ちの紳士。

- ジャン・ミレ

- 演 - カール・ミラー

- 画家。

- ジャンの母

- 演 - リディア・ノット

- ジャンの父

- 演 - チャールズ・K・フレンチ

- マリーの父

- 演 - クラレンス・ゲルダート

- フィフィ

- 演 - ベティ・モリセイ

- ポーレット

- 演 - マルヴィナ・ポロ

- ウェイター長

- 演 - ヘンリー・バーグマン

- (クレジットなし)

- 荷運び人

- 演 - チャールズ・チャップリン

- (クレジットなし)

特徴

本作はチャーリー・チャップリンの最初の喜劇以外の長編映画であり、最初の主役でない脚本と監督と製作をした映画であり、またユナイテッド・アーティスツをダグラス・フェアバンクスらと立ち上げて製作した最初の映画である[3]。

本作はチャップリン映画の中では特異なものであり、まず、チャップリン自身が、おなじみの放浪者役で出演していない。チャップリンは、駅の場面で荷運び人として一瞬カメオ出演しているのみである[4]。この出演はあまりにも目立たないものであるため、クレジットすらされていない。この映画を見たほとんどの人は、それがチャップリンだと気付かなかったが、それこそチャップリンが実際に意図したことだった。 また、もう一つの他のチャップリン映画との大きな違いは、本作が喜劇ではなく、シリアスなドラマである点である[5]。

主役のマリー・サン・クレールは、エドナ・パーヴァイアンスにより演じられた。チャップリンがこの映画を製作した理由のひとつに、彼女を、チャップリンとの共演でなくとも通用する女優として世間に認知させようとしたことである[6]。また、もうひとつの理由として、カメラの後方にまわり演出に専念してみたいという、チャップリン自身の意向もあった。しかし、そのようなチャップリンの狙いに反し、エドナ・パーヴァイアンスは、チャップリン映画に出演していた頃ほどには成功を手にすることは出来なかった。皮肉にも、本作により人気を得たのは、アドルフ・マンジューであった。

評価

ニューヨーク封切は1923年10月。興行成績不振[3]。本作は、一般の観客には受けがよくなかった[7]。本作公開の時点で、チャップリンの人気は相当なものになっており、多くの観客はチャップリンのいつもの演技を期待して本作の上映にも足を運んだ。チャップリンは、本作に彼自身が出演していないことを観客に理解させようと、方策を2つ考え出した。1つ目は、プレミア上映の晩に、入場を待って並んでいる観客にチラシを配らせたことである。チラシには、本作がチャップリンの通常の作品からはかけ離れているものであり、観客がそのかけ離れ具合を楽しむことを期待する、と記されていた。2つ目は、映画の冒頭にチャップリンが出演していないことを説明した字幕を入れたことである。映画史の研究家の中には、一般の観客が『巴里の女性』にチャップリンが出演していないことをむしろ知らなかった方が、受け取られ方も変わっていただろうと推測する者もいる。

本作は批評家からは賞賛され、後代の映画作家に多大な影響を与えた作品と見なされている[8]。特に、劇中の登場人物やその心理描写の複雑さは、それまでの映画には見られないものであった。 フランスのルネ・クレール監督は「興行的失敗は問題ではない。この作品は、まぎれもない作者の”芸術的勝利”だ。彼はあらゆる場所に存在した。各キャラクターを創造し生命を与えた。私は十回から十二回繰り返して見て倦むことがなかった」と絶賛している。[3]

しかし本作の興行的な失敗にチャップリンは傷ついた。そのため、本作が最初に公開された後は、50年以上も再上映されずにいた[9]。チャップリンが、新たに音楽を付け加えた再編集版を公開したのは1976年になってからで、彼の死の前年のことであった。チャップリンが作曲したその音楽は、彼の75年にも及ぶキャリアにおける最後の仕事と考えられている。

ランキング

- 1924年:第1回「キネマ旬報ベストテン・芸術的に最も優れた映画」(キネマ旬報発表)第1位[1]

個人のランキングでは、ホセ・ルイス・ゲリンが好きな映画ベスト10の第1位に本作を挙げている[10]。

Remove ads

影響

エルンスト・ルビッチ監督の『結婚哲学』は、本作の影響を受けたと評されている[8][11]。

脚注

参考文献

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads