トップQs

タイムライン

チャット

視点

平炉

ウィキペディアから

Remove ads

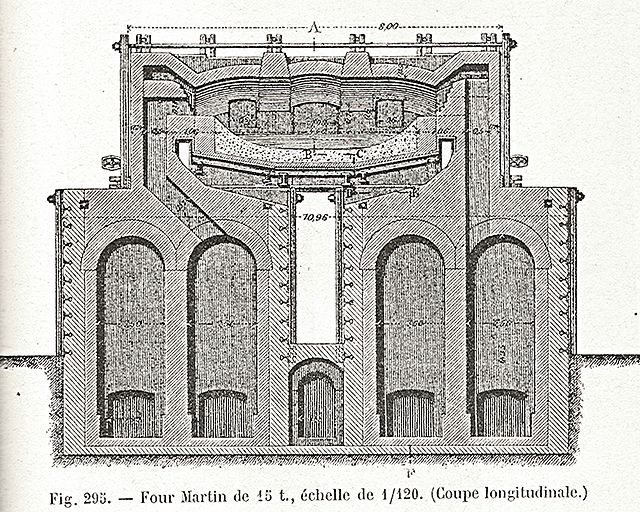

平炉(へいろ、Open Hearth furnace, OH)とは、左右対称に蓄熱室がある一種の反射炉で低く平らな形なのでこう呼ばれる。あるいは発明者のシーメンスとマルタンの名を取ってシーメンス=マルタン炉とも呼ばれる[1]。主に鉄の精錬に用いられる。蓄熱炉とも呼ばれるが、蓄熱室を蓄熱炉と呼ぶこともあるため注意を要する。

かつては転炉と並ぶ二大製鋼法で、一般的に転炉鋼より良質な鋼を得られた[2][3]ため、20世紀の中頃までは日本やアメリカ・ソ連などでは主流の精錬方法だったが、戦後、平炉鋼と同質あるいはそれ以上の鋼を作れる[注 1]純酸素上吹き転炉(LD転炉)の発明・普及により圧迫され、漸次その地位が低下し日本の場合は1963年(昭和38年)に転炉鋼と平炉鋼の生産量が逆転[1][4]して現在は平炉鋼は日本で製造されなくなり、世界的にも東欧などで生産が見られるだけである。

1856年にカール・ウィルヘルム・シーメンスにより炉の構造が発明され、ピエール・エミール・マルタンにより製鋼法が確立したことから、平炉による製鋼法はシーメンス・マルタン法と呼ばれている。製鋼法としてはシーメンスは銑鉄(銑鉄・鉱石法)を、マルタンは銑鉄に多量のくず鉄を加えたものを原料として用いているだけであり、相違はほとんどない。

Remove ads

概要

平炉は左右対称に蓄熱室があり、炉体は鉄柱や鉄皮で覆われ内部に耐熱レンガが張られる。この使用耐火物によって酸性と塩基性に分けられ、酸性平炉は精選された原料により高級鋼を作れるが、コストが高くなるので早いうちから塩基性が主流となり、一足先に衰退している[1]。

平炉製鋼の原料は銑鉄とくず鉄で、これに石灰石と鉄鉱石などを加えて炉に装入し、蓄熱室で予熱された空気と燃料ガスまたは重油が吹き込まれて高熱の炎で原料を溶かし、排気がもう一方の蓄熱室を予熱し、約10から15分おきに空気の流れを切り替え、今度はこちらの蓄熱室の余熱を使って加熱を繰り返す。精錬所要時間は本来は6時間から10時間程度だが、1960年代には酸素を吹き込んで精錬時間を短縮する方法も行われており[1]、4 - 5時間程度の精錬も行われていた[5]。

炉内では溶けた銑鉄中の炭素と炉内の熱風や鉄鉱石(酸化鉄)の酸素が反応して一酸化炭素を生じ、これと石灰石の熱分解で沸騰を起こす。また鉄鉱石はマンガン・ケイ素・リン・硫黄などを酸化し、生じた酸化物は石灰石と共に鉱滓となって取り除かれ、鋼が所定の炭素量になったら最後に余分な酸素を抜くため少量の鉄・シリコン合金やアルミニウムを脱酸剤として加えて所定品質の鋼にする。炉の大きさは一回の出鋼量で示し、普通150トンから200トンぐらいだったが、最終的に500トンぐらいの物も作られていた[1]。

Remove ads

脚注

関連項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads