トップQs

タイムライン

チャット

視点

方格規矩鏡

漢鏡の一種 ウィキペディアから

Remove ads

方格規矩鏡(ほうかくきくきょう)とは、漢鏡の一種で、鏡背の内区がいわゆる方格(四角形)と規矩(TLV)によって分割され、その内部に細線による主文様を有する鏡の総称。内部に配される文様は様々でそれによってさらに細かく分類される[1][注釈 1]。別名として、特に欧米ではTLV鏡(英語: TLV mirror)と呼ばれるほか、博局文鏡とも言われる[3]。

定義

樋口隆康は「半球形の鈕(鏡の中央にある紐を通す突起)を中心として、鈕座(鈕の周囲の文様)には四葉座や盤龍座を有する。方格には十二支を配してその間に小乳をもつものが一般的であるが、省略されているものもある。方格の各辺中央にT字形、それと対置して圏線からL字形を配し、方格の角に対置してV字形を置く。T字形の両側に小乳があり、L字形とV字形の間に四神などの主文様を描く。外区は一段厚くなっており、流雲文・唐草文・鋸歯文・菱雲文などを配する。また、内区または外区に銘帯を入れるものもある。」としている[1]。

概要

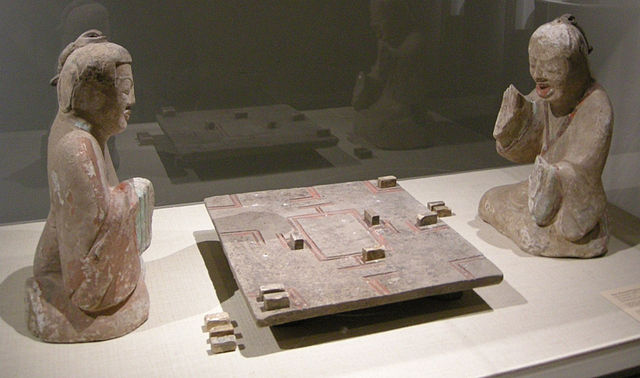

二人が挟んでいるのが博局と呼ばれる盤で、方格規矩文が描かれている。

方格規矩文は、古代中国のボードゲームである六博と密な関係にあったとされる[4][注釈 2]。六博は戦国時代に出現しており、方格規矩の文様自体はそこまで遡るが、これが銅鏡の意匠に取り入れられたのは前漢代である。戦国時代からの文様である蟠螭文鏡に取り入れられ、方格規矩蟠螭文鏡が成立したのが前漢前期。続いて草葉文鏡に取り入れられ、方格規矩草葉文鏡が成立したのが前漢中期と考えられる[3]。紀元前1世紀後葉には漢鏡に神仙世界が描かれるようになり、方格規矩文と四神を組み合わせられた方格規矩四神鏡が前漢後葉に成立する[6][3]。方格規矩四神鏡は王莽期に完成を見て、それ以降、漢鏡を代表する鏡式のひとつとなった[3]。また、後の時代に複製が多く作られた[7]。

日本には弥生時代中期後半以降に流入してきたほか、模倣鏡の製作も行われた。模倣鏡は中国鏡の図柄から文様や銘文が崩れ、やがて他の鏡式の特徴を取り入れるようになり独自の文様構成を生み出すに至った。またL字形が中国製と逆向き[注釈 3]であることが多いとされている[8]。

Remove ads

方格規矩文の意味

方格は、古代中国の宇宙観を示す天円地方を示しているとするのが定説である。古代中国では方形の大地が万物を載せ、それに円形の天が蓋のように覆いかぶさっていると考えられていた。したがって地面を示す方格を、天を示す円周が囲み、その間が天と地の間の空間となる。ここに四神を配置する場合は天を示す円周に立つように描かれており、天に居ることを示している。また、方格には十二支が篆書で記されて方位と時刻を示している[3]。

一方で規矩文(TLV)については見解が分かれている[3][1]。

- カプラン(1937)は、このルーツ画像石とし、その用途を占星盤と推測した[1]。

- イエッツ(1939)は、日時計を図案としたもので、L字形を夏至・秋分・冬至・春分とし、V字形を四季の始まり、T字形を空間と推測した[1]。

- カマン(1948)は、明堂[注釈 4]のレイアウトであり、L字形を沼沢地を限る柵、T字形を四方、V字形を地の果てにある四海の一部と推測した[1]。

- 林巳奈夫(1973)は、T字形を『論衡』談天に出てくる点を支える柱「四極」であり、V字形を『淮南子』天文訓にある「維」の方角(北東・南東・南西・北西)にある鈎、L字形を同じく『淮南子』にある縄(墨壺)を表すと推測した[10][3]。

- 曽布川寛(2014)は、林説を継承発展させ、鈕と四葉座を天極星[注釈 5]とし、全体を天極星のさらに上から、天極星と天円と地方を重ねて俯瞰した構図と推測した[3]。

分類

樋口は、方格規矩鏡を主文様によって分類している。以下に方格規矩文を持つ鏡式を記す[1][3][注釈 6]。

方格規矩蟠螭文鏡

地に細線で文様を描き、その上に双線で蟠螭文を描き、さらにその上に方格規矩文を重ねたもの。蟠螭文は頭部や脚が解らないほど渦文化しているものが多い[11]。

方格規矩草葉文鏡

草葉文のうち花弁文はなく、麦穂文と方格規矩文を組み合わせたもの。縁は連弧紋が多い[12]。

方格規矩四神鏡

規矩文の間の主文様として四神をもつもの。四神は、四神だけのものと、他の獣を含め八像のものがある。さらに小動物像などを付加した複雑なものや、簡略化していくものもある。方格文と規矩文は凹んだ帯線で表され、方格の各辺には十二支銘とその間に小乳をもつものとないものがある。また、規矩文も省略され全て記されなおものがある。主文様には乳が4つのものと8つのものがあり、乳には乳座として連弧文座・四葉座・円座などがある。内区の外圏には銘帯をもつものもある。周縁の文様にも多様な種類があり、樋口はこれによりさらに細分化が可能としている[13]。

方格規矩獣文鏡

四神鏡と同じ構図であるが、主文様が四神ではなく、霊獣や鳳凰であるもの[14]。

方格規矩塼文鏡

規矩文のL字形とT字形の間に、方格に平行な文様帯をもつもの。名称は、その文様が古代中国の墓の墓塼の文様に似ていることに因む。T字形とL字形の両側に禽獣文をもつ[15]。

方格規矩鳥文鏡

四神鏡と同じ構図で、主文様が小禽だけのもの。方格を円圏に変えたものも多い[16]。

方格規矩渦文鏡

主文様に四神や禽獣がなく、渦状文だけのもの[17]。

円圏規矩渦文鏡

主文区の内側に方格に変わって円圏が配されるもの[18]。

方格乳文鏡

内区の大部分を方格が占め、それに4つの乳を配したもの。規矩文はなく、面径9cm以下の小型鏡が多い[19]。

Remove ads

ギャラリー

- 方格規矩蟠螭文鏡

- 方格規矩草葉文鏡

- 方格規矩四神鏡

- 変形方格規矩獣文鏡

- 方格規矩渦文鏡

- 円圏規矩渦文鏡

- 方格規矩四神鏡 L字形とV字形が省略されている

- 方格規矩四神鏡 L字形が通常の逆(正L)

- 椿井大塚山古墳 方格規矩鏡(複製)

原品は京都大学蔵、重要文化財。京都府木津川市。山城総合文化センター展示。 - 八幡西車塚古墳 方格規矩鏡

京都府八幡市。東京国立博物館展示。 - 寺戸大塚古墳 方格規矩四神鏡

京都府向日市。京都大学蔵、向日市文化資料館企画展示時に撮影。 - 大田南5号墳 方格規矩四神鏡(複製)

「青龍三年」在銘。原品は重要文化財。京都府京丹後市。京丹後市立丹後古代の里資料館展示。 - 安満宮山古墳 方格規矩四神鏡

「青龍三年」在銘。大阪府高槻市。今城塚古代歴史館展示。 - 紫金山古墳 方格規矩四神鏡(鏡I)

大阪府茨木市。京都大学考古学研究室蔵、大阪府立弥生文化博物館企画展示時に撮影。 - 大和天神山古墳 方格規矩四神鏡(1号鏡)

奈良県天理市。奈良国立博物館蔵、大阪府立弥生文化博物館企画展示時に撮影。 - 大和天神山古墳 方格規矩四神鏡(9号鏡)

奈良県天理市。奈良国立博物館蔵、大阪府立弥生文化博物館企画展示時に撮影。 - 大和天神山古墳 方格規矩四神鏡(16号鏡)

奈良県天理市。奈良国立博物館蔵、大阪府立弥生文化博物館企画展示時に撮影。 - 大和天神山古墳 方格規矩四神鏡(19号鏡)

奈良県天理市。奈良国立博物館蔵、大阪府立弥生文化博物館企画展示時に撮影。 - 佐味田宝塚古墳 方格規矩獣文鏡

奈良県河合町。東京国立博物館展示。 - 造山1号墳 方格規矩鏡

島根県安来市。島根県立古代出雲歴史博物館展示。 - 鶴山丸山古墳 方格規矩鏡

岡山県備前市。東京国立博物館展示。 - 鶴山丸山古墳 方格規矩獣文鏡

岡山県備前市。東京国立博物館展示。 - 矢藤治山墳丘墓 方格規矩鏡

岡山県岡山市。岡山大学考古学研究室蔵、岡山シティミュージアム企画展示時に撮影。 - 出土地不詳 方格規矩四神鏡

「青龍三年」在銘。東京国立博物館展示。

Remove ads

脚注

参考文献

関連項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads