トップQs

タイムライン

チャット

視点

月以外の地球の衛星

月以外で地球の周りを公転する天体 ウィキペディアから

Remove ads

月以外の地球の衛星(つきいがいのちきゅうのえいせい)では、地球を中心に公転する月以外の自然衛星について述べる。

過去に様々な「第2の月」の存在が提唱されたが、全て反証され否定された。2025年2月現在、恒常的に存在する地球の自然衛星は月のみである。また、一時的に地球の周回軌道に入ったことのある天然の可能性が高い天体で、2025年2月現在までに実際に観測されたのは5例あり[1]、そのうち地球を1周以上周回した例は2006 RH120と2020 CD3の2例である。

一時的な衛星

要約

視点

2020 CD3 · 月 · 地球

一時的にせよ地球の周回軌道に入った自然物、すなわち一時的にであるが地球の自然衛星となった物体の観測例は過去に少なくとも2例存在した。それは、直径3mから6mの小惑星 2006 RH120 と、直径約1 mから1.5 m[2]と推測される小惑星 2020 CD3である。さらに1周回未満のフライバイであっても一時的に軌道離心率が 1 を下回り、計算上は地球の重力に捉えられたことになるものとしては、1991年2月から3月頃の 1991 VG、2022年6月から7月の 2022 NX1、2024年9月から11月の2024 PT5[3]がある。

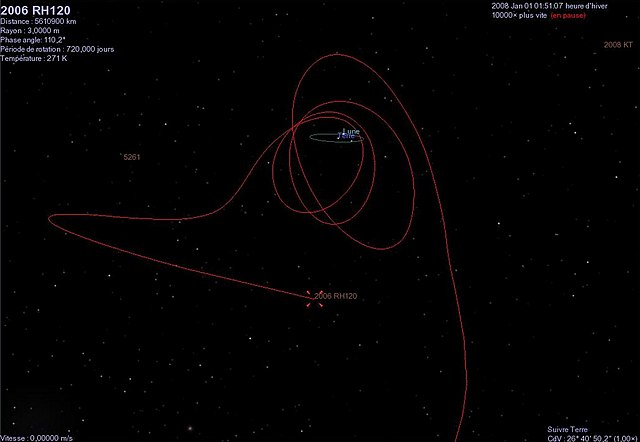

2006 RH120 はアテン群に属する地球近傍小惑星の1つである。その太陽公転軌道の要素は地球のそれと酷似し、その結果公転運動中に低い相対速度で地球へと接近することとなる。その際にしばしば地球の重力に捕らわれ、地球周辺を数周するのである。2014年現在において観測・記録されているのは、2006年11月から2007年9月までの間に地球に接近した際のもので、このとき 2006 RH120 は地球の周辺を3周している。次回は2028年に地球へと接近し、再び一時的な衛星となる可能性がある[4]。

→詳細は「2006 RH120」を参照

2020年2月末に2020 CD3が3年ほど前より地球衛星軌道に乗っていることが報道された[5]。この天体は微小な地球近傍小惑星の1つであり、アリゾナ大学のカタリナ・スカイサーベイにより発見された。2006 RH120以来2度目の地球の自然衛星となった物体の観測例となった。軌道は不安定で、2020年春頃に地球軌道を離れた。

→詳細は「2020 CD3」を参照

1991 VGは2018年の研究で、一時的に地球の重力に捉えられていたことが判明した[1]。

→詳細は「en:1991 VG」を参照

2022 NX1は、2022年7月2日にナミビアのMoonbase South Observatoryによって発見された。2024 PT5と似た性質を持つ[6]。1981年に地球とフライバイしていたと考えられており、2051年にも地球の重力に捉えられると予想されている。

→詳細は「2022 NX1」を参照

2024 PT5はアルジュナ群の小惑星で、月から分離した自然物の可能性が高いと考えられている[1]。2024年8月7日に小惑星地球衝突最終警報システム(ATLAS)により発見された。大きさは約10 mと、これまでのミニムーンよりもやや大きいと見られる。スペインのマドリード・コンプルテンセ大学のグループによる軌道計算の結果、9月29日から11月25日まで地球の周囲を周回することが判明している[7]。

→詳細は「2024 PT5」を参照

なお、一時的な地球の衛星となった天体として、上記以外にもいくつか発見されているが、いずれも人工天体の可能性が高い。J002E3 は後の観測で天然の天体ではなく人工物であることが確認されており、6Q0B44E も人工物である可能性が非常に高いとされている[8][9]。2020年9月17日に発見された2020 SOは2020年11月から2021年5月ごろまで地球を周回する見込みだが、軌道の特徴から人工天体の可能性が高いと見られる[10]。

シミュレーションによれば、このような地球の一時的な衛星は常時50個ほど存在するとされている。しかし、それらは直径が50cmと、2006 RH120 のさらに10分の1程度の微小なサイズと想定されているため、存在するとしても実際の観測は難しく、2020年の2020 CD3発見までそのような天体は 2006 RH120 以外未発見・未観測であった[11]。

観測された一時的な自然衛星

Remove ads

衛星のように見えるもの

準衛星

一部の離心率が大きい地球近傍天体は、近日点付近で地球を追い越し、遠日点付近で地球に追い抜かれる軌道を持つ。これを地球から見ると、まるで地球の周りを公転する衛星のように見える。ただし、これはあくまで見かけ上の話であり、実際にはこの天体は地球と同じような軌道で太陽の周りを公転しているに過ぎない。このような天体は準衛星と呼ばれる。準衛星の力学的中心はあくまで太陽であるので、衛星と名は付くが、真の衛星とは異なる[12]。

地球はクルースン、イジュドゥバル、YORP 、(66063) 1998 RO1 、(85770) 1998 UP1 、(85990) 1999 JV6 、(164207) Cardea 、(277810) 2006 FV35 、2001 GO2 、2002 AA29 、2003 YN107 、2006 JY26 、2010 SO16 、2012 FC71 、2013 BS45 、カモオアレワを準衛星として持っている[13][14]。また、(66063) 1998 RO1 は自身のほぼ半分の大きさの衛星 S/2001 (66063) 1 を持つ[15]。

→詳細は「準衛星」を参照

トロヤ群

地球と太陽のラグランジュ点のL4に存在する小惑星 2010 TK7 は、発見されている唯一の地球のトロヤ群小惑星である。L4とL5のラグランジュ点は基本的に安定であるが、実際には他の惑星の重力の影響でラグランジュ点を中心にふらふらと移動する。そのため、この点に存在するトロヤ群小惑星は、地球から見るとループを描くように回転して見える。なお、準衛星とは異なり見かけ上の位置は地球の周りを公転しない[16]。

→詳細は「2010 TK7」を参照

なお地球と月のラグランジュ点のうち、L4とL5にはコーディレフスキー雲という塵の雲があり、月と一緒に公転しているという説がある。仮に存在すれば2010 TK7とは異なり、真に地球を公転している衛星と言える。しかし、コーディレフスキー雲が存在するという証拠は現在なく、仮に存在しても明確な固体の表面を持つ天体ではない[17]。2018年11月、ハンガリーの研究チームは、L5に2つの塵の塊を確認したと報告している[18][19]。

→詳細は「コーディレフスキー雲」を参照

Remove ads

学説上の衛星

月の誕生を説明する説で最も有力視されているジャイアント・インパクト説によれば、原始地球と火星サイズの原始惑星テイアの衝突で生じた破片が集まって月になったとされているが、2011年にカリフォルニア大学サンタクルーズ校のエリック・アスフォーグ (Erik Asphaug) とマーティン・ジャッツィ (Martin Jutzi) は、この時誕生した月は1つではなく、一方が他方の3倍の大きさを持つ2つの月が同時に誕生し、互いに地球を挟んで反対側に位置していたと主張した。この2つの衛星は、誕生から8000万年間は互いに軌道を共有しながら安定して公転していたが、やがて地球の重力によって衛星の軌道が遠ざかり、太陽の重力の影響で衛星軌道が不安定になると、小さな衛星が大きな衛星に引き寄せられて、2km/sという低速で衝突したとされている。この2つの衛星が衝突し現在の月の大きさになっただけでなく、低速度の衝突によって2つの衛星が融合した結果、現在のような月の表と裏の非対称性が生じたと説明している[20]。

ただしこの説では、月の裏側にアルミニウムが豊富に存在する理由を説明できない。また、2012年の産業技術総合研究所の研究によれば、月の表側の模様は、直径300kmという巨大な小惑星の衝突によって生じたという説を提唱している[21]。

→詳細は「プロセラルム盆地」を参照

また顕生代のオルドビス紀においては、直径約150kmに達する天体が地球のロッシュ限界内に進入して破壊され、環を形成した可能性が指摘されている。この環は約4億6600万年前ごろに形成され、最大で約4000万年にわたって存続した可能性がある。この環は低緯度地域における集中的な隕石落下や、ヒルナンシアン氷期をもたらしたことが考えられている[22]。

→詳細は「地球の環」を参照

存在しなかった衛星

プティの主張

1846年に、フランスのトゥールーズ天文台の天文学者フレデリック・プティ (Frédéric Petit) は、複数の流星の軌道を研究した結果、地球を楕円軌道で周回している流星を発見したと主張した。プティの計算によれば、この流星は近地点高度11.4km、遠地点高度3570kmの軌道を2時間44分の公転周期で公転しているとされる。この衛星をクラインヒェン (Kleinchen) と呼ぶ者もいる。これはドイツ語で「小さな欠片」を意味する。しかし、クラインヒェンの軌道要素の決定に不確実さがあることから、この主張はすぐに却下された[17]。また、仮にクラインヒェンが存在すれば、近地点は対流圏と成層圏の間に相当する高度であり、大気圏のかなり下層に位置することになる。US19720810[23]の例があるように、大気圏に一旦突入した後地球の地表に落下せずに大気圏外に離脱する天体は存在するが、これらは衛星ではなく太陽を力学的中心に置く天体という意味で根本的に異なる。

ヴァルテマットの主張

1898年に、ドイツのハンブルクの天文学者ゲオルク・ヴァルテマット (Georg Waltemath) は、月の摂動から第2衛星の存在を仮定し、衛星の太陽面通過を予測した。第2衛星は、公転半径103万km、公転周期119日、会合周期177日で、直径は700kmあるとした。そして1898年2月に、予測通り衛星の太陽面通過を観測したと主張し、さらに直径746kmの第3衛星の存在を予言した[17]。

しかし実際には、観測された太陽面通過とみられた現象は実際には黒点であった。また、それぞれ700km以上もあるならば、後世の観測により簡単に発見できるはずだが、直接観測が全くないことから、後に衛星の存在は否定されている[17]。

1918年、占星術師のセファリアル (Sepharial) は、ヴァルテマットの衛星は実在するが、真っ黒なので観測できないと説明し、この衛星をリリス (Lilith) と名付けた[17]。また、真っ黒という性質からダーク・ムーン (Dark moon) と呼ぶ者もいる。

その他の主張

- 1926年、科学誌 Die Sterne は、地球の第2衛星を観測したと主張したドイツの天文学者 W. Spill の観測結果を掲載した。

- 1960年代後半、John Bargby は地球に10個の小さな自然衛星があると主張したが、これは確認されなかった[17]。

Remove ads

脚注

関連項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads