トップQs

タイムライン

チャット

視点

核爆発による大気・海洋発火説

ウィキペディアから

Remove ads

核爆発による大気・海洋発火説(かくばくはつによるたいき・かいようはっかせつ)では、大気中または海洋中での核爆発が大気・海洋自体を燃料とする連鎖的熱核反応(熱運動による核融合反応)の引き金となるとかつて考えられ唱えられた説と、その歴史的経緯について述べる。アメリカ合衆国の原子爆弾(原爆)開発計画であるマンハッタン計画の過程で持ち上がったこの説では、原爆の爆発によって、最悪、地球の全表面に及ぶ大規模な破壊が生じる可能性があるとされた。

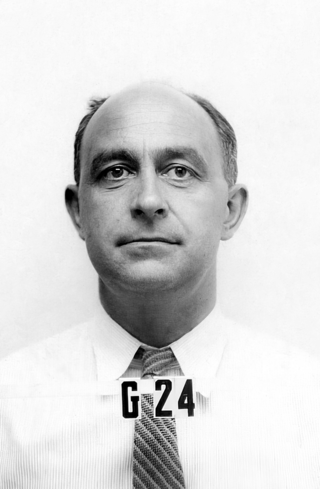

この可能性は、1942年に物理学者エドワード・テラーによって水素爆弾(水爆)の可能性とともに最初に提起された。その後、物理学者ハンス・ベーテはそれが極めて起こり難いものであるとし、テラーらも詳しい分析で後に自ら否定した。一方で、物理学者エンリコ・フェルミのように、その可能性に一定の懸念を抱き続けた学者もいた。最初の核実験である1945年7月のトリニティ実験当時に、この問題を科学者が実際にどの程度真剣に捉えていたかは歴史的議論ともなっている。

Remove ads

経緯

要約

視点

バークレー夏季会合

マンハッタン計画初期の1942年7月にロバート・オッペンハイマーは、自身がいたカリフォルニア大学バークレー校に原爆の設計について協議するためとして少数の理論物理学者を集めた[1][2]。招集リストの筆頭には、ドイツからの亡命理論物理学者でコーネル大学にいたハンス・ベーテが挙げられていた[1][3]。また、シカゴ大学冶金研究所で計画に参加したばかりのハンガリー生まれの物理学者エドワード・テラーもリストに含まれていた[4]。

議題の原爆の設計はむしろ技術的問題であり、これら理論物理学者にはやや飽き足りないものであった[5]。そのためテラーは、エミル・コノピンスキーとともに行ったばかりの解析を代わりに会合で示し、重水素同士の原子核を衝突させ大きなエネルギーを放つ反応(D-D反応)を原爆で作られる極めて高い温度によって暴走させうる可能性があることを明らかにした[6][7][8][9]。テラーが提示した可能性は、ただでさえ莫大な威力を持つことになるであろう原爆をさらに大幅に強力なものとする新たな爆弾を意味していた。この爆弾は、アール・デコの芸術用語を借りてスーパー (the Super) と呼ばれることになった[10]。

テラーは、親しい物理学者エンリコ・フェルミからの問いかけを契機として核融合による爆弾の可能性についてマンハッタン計画に参加するよりも前から検討していた[11][12][13][14]。一般に、正の電荷を帯びる原子核同士は接近しようとしないが、原爆が中心部で作り出す高温、すなわち核が非常に激しく運動する状況ではその電気的な壁(クーロン障壁)を乗り越え接近する可能性がでてくる。こうして不安定な原子核同士が核融合し、より安定した核へと変わるとき、放出粒子は余った膨大なエネルギーを伴うこととなる。条件によってはそれによって温度はさらに上昇しさらなる核融合の引き金となる。これは化学反応等における熱暴走 (thermal runaway) の核融合における対応物であり、熱核暴走 (thermonuclear runaway)[15]、あるいは単に点火 (ignition) と呼ばれる[16](以下、大気・海洋に対する文脈ではこの意味で「発火」とする)。これがテラーのスーパー、すなわち原爆によって重水素に点火する熱核兵器、水素爆弾の最初期のアイデアであった[17]。もし点火が可能なら、臨界質量に制約される原爆と異なり、理論上、燃料となる重水素が多ければ多いほどこの爆弾はいくらでも強力なものにできる[17]。

発火説の提起

テラーの話は参加者を驚愕させ、こうして会合では、もっぱらスーパーの可能性が議題となった[18]。もし重水素を核融合させるのに十分な威力を原爆が持つなら、海中で爆発したとき、水分子の水素に6千分の1程度含まれる重水素に点火しないか、すなわち、地球の海全体が熱核暴走しないか検討する必要があった。さらにテラーはベーテらにこう疑問をぶつけた[19][20]。

炭素12 (12C) や酸素16 (16O) の核に比べアルファ粒子の倍数ではない窒素14 (14N) の原子核もまたいくらか不安定と考えられており、核の融合でエネルギーを出しやすかった。もし大気の主成分である窒素が燃料となるなら、これも爆発は全球規模となりうる[7]。

原爆が大気や海洋を発火させるかもしれないという話はベーテよりもオッペンハイマーを慌てさせた[19]。オッペンハイマーは、発火の可能性の問題をスーパーの問題とともに、マンハッタン計画で理論部門を率いていた冶金研究所所長アーサー・コンプトンに早急に伝える必要があると考え、バークレーでの会合を中座し、休暇中のコンプトンがいるミシガン州オトシーゴー (Otsego) を直接訪ねた[21][22]。湖畔を散策しながら話を聞いたコンプトンにオッペンハイマーの話は強烈な印象を残すに十分だった[23][24][21][22]。回想録でコンプトンは、そのときのことについて次のように述べている[25]。

あの朝のことは決して忘れないだろう。私はオッペンハイマーを鉄道駅から穏やかな湖の見える岸辺まで車に乗せ、そこで彼の話に耳を傾けた。彼のチームが発見したのは核融合の可能性――水爆の原理だった。それはその時点で途方もない未知の危険をはらんでいた。(…)こうした問題を軽々しく受け流すことはできなかった。原子爆弾が大気中の窒素あるいは海洋の水素の爆発の引き金をひく可能性が本当にあるのだろうか?それは究極の惨事となるだろう。人類の最後の幕を引く危険を冒すより、ナチの奴隷になることを受け入れるほうがましだ![引用 2]

一方、ベーテにとっては、テラーの発火説は最初から問題外のものだった[22][14]。1930年代にベーテは、恒星内部で炭素・窒素・酸素の原子核が触媒的に関与して循環的に水素をヘリウムに変える複雑なCNOサイクルを解明しており、こうした核同士の反応について系統的に調べ、精通している自負があった[1]。ベーテは即座に簡易な計算を行い、窒素同士の核融合の暴走は極めて起こり難いと結論した[19][26]。ベーテによれば、テラーもコンプトンのもとから戻ったオッペンハイマーもベーテの話にすぐに納得したという[19]。テラーによれば、大気発火の話は「夏の会合で言及されたとしても、詳しく議論されることはなかった[引用 3]」ものであり、この時点でそれ以上の検討が加えられることはなかった[27]。

発火説の再検討

イタリア出身の亡命物理学者エンリコ・フェルミは、1942年にシカゴ大学冶金研究所で世界初の原子炉を完成させた後[28]、テネシー州オークリッジ・サイトの新たな原子炉[29]、ワシントン州ハンフォード・サイトでのプルトニウム生産炉の稼働を監督し[30]、1944年7月にはロスアラモスの副所長となった[31]。開発の多方面に関わる中で、テラーらとともに核融合に関する調査も行った[31]。フェルミは大気発火に関するベーテの楽観には同調せず、より確実性の高い結果を求めた[32]。難航した爆縮型プルトニウム原爆がほとんど完成し、最初の核実験が行われる予定の1945年7月の数週前になって、フェルミはテラーらに対して、大気発火の可能性を再び持ち出し、検討を持ちかけた[33]。

コノピンスキーとテラーらは、このときになって大気中での熱核暴走について詳しく検討した[33]。彼らは戦後の1946年に同じ問題を扱った機密の内部報告書をまとめている[34][24]。それによれば、考えうる反応のうち最も危険な反応として彼らが懸念したのは2つの窒素原子核 (14N) が融合し、マグネシウム原子核 (24Mg) とアルファ粒子(α、ヘリウム原子核 4He)となる以下の反応だった[34][24]。

- 14

7N + 14

7N → 24

12Mg + 4

2α + 17.7 MeV

- 14

(ただし、最後の項は生成されるエネルギーを意味し、MeV はメガ電子ボルトを表す。数値は当時のもの。以下同じ)。生成されるエネルギーは生成物の約 7 MeV のクーロン障壁を超えるのに十分であった。だが、反応は単純なものではなく、考えうる多数の経路があった。以下の反応では、核が直接衝突せずとも接近するだけで重水素原子核を受け渡しうる[34][24]。

- 14

7N + 14

7N → 16

8O + 12

6C + 10.6 MeV

- 14

エネルギーは明らかでも、こうした反応がそれぞれどの程度起こりやすいかを示す反応断面積については当時ほとんどわかっておらず、可能性には大きな不確かさがあった[34][24][35]。計算のチェックを依頼された数学者リチャード・ハミングは、計算に不可欠な断面積が当時の技術では実験的に確かめられていないために苦悩した経験を晩年の講演で語っている[35]。

私は自問した。「おまえは何をしたんだ、ハミング? おまえは、宇宙で知られているすべての生命を危険にさらすことに加担し、それでいておまえは肝心な部分をろくにわかってないなんて」。[引用 4]

生成されたエネルギーは、一方で、主として電子の制動放射、逆コンプトン散乱によって急速に損失する。それとの比較が熱核暴走の維持を決定した。核兵器が作り出す温度における電子のエネルギー損失を加味した平衡温度と比較して、エネルギーの損失と生成との間に1000倍以上の十分な余裕があるはずだというのがベーテの議論だった[36]。テラーらの詳しい繰り返しの検討の結論も同じ否定的なものとなり[33]、このテラーらの報告が発火問題は当時すでに解決していたという論拠として現在も参照される[34][36][24][16][37]。

一方、検討を依頼したフェルミはこの結論を鵜呑みにしなかった[33]。原爆が作り出す熱は通常地球上で自然が被ったことのない大規模な高温と高圧をもたらし、それは当時、実験的に検証されたことのない未知の領域だった[32]。理論と実験の両面を熟知し、また1930年代にエネルギー非保存の謎があったベータ崩壊の理論に大胆に切り込んだフェルミにとって、議論には見落としだけでなく未知の可能性があるかもしれないという疑念がつきまとった[38][39]。テラーはフェルミの疑念を受けて、「耳を貸してくれる者なら誰彼となく、自ら考えていた可能性を説明し、意見を求めた[38][引用 5]」。実験の前日になってもテラーは、オッペンハイマーの右腕のロバート・サーバーを相手にそれを繰り返していた[32]。

トリニティ核実験

→詳細は「トリニティ実験」を参照

原爆の実戦使用を目前にした1945年7月16日、ニューメキシコ州ホルナダ・デル・ムエルト (Jornada del Muerto) 盆地北部で、人類初の核実験であるトリニティ実験が行われた[40]。この実験の直前にフェルミは再度、大気発火の話題を持ち出し、同僚たちに賭けを持ちかけている[16][41]。賭けの選択肢は、(a) 爆発が世界全体を破壊するか、それとも、(b) ニューメキシコだけを破壊するかというものであり、その配当の当てのない賭けに少なくとも数名以上の学者がのった[16][41][42]。フェルミのこうしたふるまいは無用な混乱を与えるとして計画の指揮官のレズリー・グローヴズ少将や実験責任者のケネス・ベインブリッジを憤慨させている[42]。この賭けは緊張を解すためのフェルミ独特の冗談だと捉えられた。ただし、独占的取材契約を結んでいたニューヨーク・タイムズの記者ウィリアム・ローレンスは「科学者の多くは、フェルミが冗談を言っているとは考えていなかった[引用 6]」とする[43]。

戦争中のアメリカの科学政策に強い影響力を持っていたハーヴァード大学学長の化学者ジェイムズ・コナントも実験の時点で大気発火の可能性を想起した。実験を爆心地から16キロメートル離れたベースキャンプから見たコナントは、爆発時、空を満たした強烈な閃光を見て、個人メモの中で大気の発火が現実のものになったのではないかとうろたえた言葉を残している[44][45][46]。

その光のまばゆさとその長さは私を呆然とさせた。その瞬間の私の反応は、何かが間違っていて、可能性として議論され、数分前に冗談めかして言及された大気の熱核転換が実際に起ってしまったということだった。[引用 7]

フェルミやコナントとは別に、爆心地から9キロメートルにあった待避壕の指令センターで、オッペンハイマーの傍ら、爆発までの秒読みを行ったサミュエル・アリソン (Samuel King Allison) もまた、秒読みを進める中、「自分はいったい何の権利があって、人類を絶滅させかねない実験に参加したのか[引用 6]」と「フェルミの不安」をどこかで考えていたのだとしている[47]。アリソンは待避壕を爆風が吹き抜けた後、大気は発火しなかったことを知って「まだ生きている」と安堵の吐息をもらした[47]。

戦後

トリニティ実験や広島と長崎への原爆の実戦使用を経た後も、発火説への懸念は完全に鎮火したわけではなかった。第二次大戦後の1946年7月、広島・長崎後の最初の一連の核実験が太平洋のビキニ環礁で行われた(クロスロード作戦)。水中爆発を含むこの実験前には再び海洋発火について取り上げる議論が見られた[16]。この年ノーベル賞を受賞することになる物理学者のパーシー・ブリッジマンはベーテへの手紙の中で、核物理については自身が不案内であることを認めた上で、「部外者にとり、そのような巨大な惨事の危険をわずかであっても冒して実行することを正当化する議論の進め方は極めて不十分だと思える[引用 8]」としている[16]。ブリッジマンの懸念は世界の破滅より、その議論の不十分さが科学に対する大衆の不信を招くことだった[16]。

1949年、ソビエト連邦(ソ連)の原爆実験成功により、核開発競争に突入したアメリカは1950年に水爆開発を決定し、テラーはロスアラモスに戻りその開発の中核を担うこととなった。熱核反応を暴走させる兵器である水爆の研究が進むに連れて、このときまでには重水素の熱核暴走の実現は当初の予想よりはるかに困難であることが明らかとなっていた[16]。これによって、水爆が重水素同士の代わりに重水素と三重水素(トリチウム)の核融合反応(D-T反応)を用いなければならなくなった一方、それは海洋が容易には発火しないことを保証するものでもあった。テラーらは、水爆実験より前の1951年にグレゴリー・ブライトらに対してより根本的な発火問題の再検討を要請している[48]。ブライトらの結論はテラーと同様であった[48]。

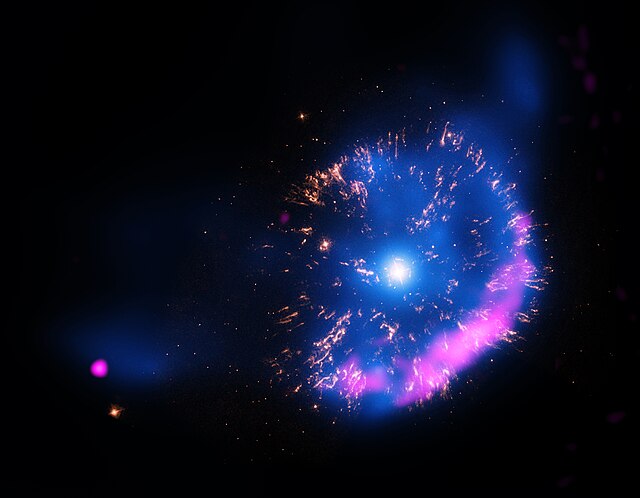

褐色矮星・白色矮星などの天体への核融合の点火の条件とも関係して、1979年になって、ローレンス・リヴァモア研究所の研究者がより現代的手法で発火の条件を探った[49][16]。それによれば、地球の大気の窒素が熱核暴走をすることはありえず、また海で熱核暴走を起こすには実際の20倍である0.3%の重水素が必要であり、かつ、TNT換算2000万メガトンの爆弾が必要というものであった[49][16]。後者の威力は過去最大の水爆の設計出力の200万倍に相当する[49][16]。

Remove ads

議論

要約

視点

発火説の拡散

第二次世界大戦が終わった後も、マンハッタン計画の過程で大気や海洋の熱核暴走の可能性が懸念されていたという話は一般にしばらく知られていなかった。1942年にオッペンハイマーから水爆の可能性とともに伝えられた話は、1956年に出版されたアーサー・コンプトンの回想録の中で触れられ[25]、雑誌『アメリカン・ウィークリー』(The American Weekly) に掲載された作家パール・S・バックによるコンプトンへの1959年のインタビュー記事で再び大きく取り上げられた[23][24]。コンプトンは、大気中の核実験において大気が発火するリスクについて3か月に渡って検討し、リスクが100万分の3以下ならば実行すると基準を定め、それをわずかに下回ったため、トリニティ実験を実行したのだと述べている[23][50]。ただし、その定量的リスクが実際には何を意味し、どのように算出され、100万分の3という基準値が何をもとに定められたかについて、コンプトンは明確にしていない[50]。

1975年に、放射線物理学者H・C・ダドリー (H. C. Dudley) は『原子力科学者会報』の記事において、バックの記事を元に大気中や海水中での熱核暴走の可能性に対して新たな注意を呼び起こした[51][24][16]。そこでは、核融合反応の知識には不確実性があるとして発火の可能性を懸念した上で、戦争中の計算をコンピューター・シミュレーションなども用いた現代的手法で再検証すべきだとした。ベーテは、7か月後に同じ『会報』でこの記事に反論した[36]。1973年に機密解除された1946年のコノピンスキーとテラーらの報告書を補足・参照して、ベーテは、「大気中での熱核連鎖反応を引き起こす可能性など決してなかった。ダドリーが主張するような『100万分の3よりわずかに小さな確率』など存在していなかった[引用 9]」とし、問題は解決しており発火が不可能なのは明らかだったとしている[36][37]。さらに「現実とは何の関係も持たない悪夢」として熱核暴走の可能性を退け、さらに核戦争は起こすべきではないが「核戦争に反対すべきたくさんの正しい理由がある中で、まったく真実でないものを付け加えることは完全に不必要だ[引用 10]」と議論を締めくくった[36]。

ダドリーの記事が注目されたとき、これに反論する専門家の多くには苛立ちの口調が共有されていた[37]。ベーテは戦後の他のインタビューの中でも、「人々はそれに興味を持ってきたが」と困惑しつつ「完全なナンセンスだ[引用 11]」と大気発火の話を笑い飛ばしている[19]。ピューリッツァー賞を受賞した『原子爆弾の誕生』の著者リチャード・ローズも、「この事柄は、ずっと大げさに扱われてきた」のだとする[52]。ローズは、実験の前に科学者の心の中にあったのは「『それが世界を吹き飛ばしてしまうだろうか?』ということではなく『それははたしてうまく動作するだろうか?』ということだった[引用 12]」とし、トリニティ実験前に発火の可能性がゼロではなかったと捉えることがマンハッタン計画に関わった科学者たちを疑うことにつながることを懸念している[52]。ミシガン大学の原子力工学者アディティ・ウェルマー (Aditi Verma) は、「物理学者が『ゼロに近い』で意味することは、工学者にとってはゼロだろう[引用 13]」として、数値に対する認識の食い違いを理由に上げる[52]。

エルズバーグらによる異論

当時も大気発火に可能性すら見込まれていなかったとするベーテらのこうした見方に反し、ヴェトナム戦争に関する機密文書ペンタゴン・ペーパーズを暴露したことで知られ、ランド研究所において戦後のアメリカの核戦略の策定に関わっていた過去を持つダニエル・エルズバーグは晩年の著作の中で、大気発火の可能性は一般に認識されているよりも真剣に検討されていたのだとしている[53]。核開発史を専門とする科学史家のアレックス・ウェラースタイン (Alex Wellerstein) も、ベーテとエルズバーグの議論を踏まえて、「ベーテがそれについてどう考えていたとしても、当時、それはナンセンスとまで言えるものではなかった[引用 14]」とし、エルズバーグの見方に部分的に同意している[48]。

エルズバーグは、大気発火を懸念したフェルミを始めとする当時の科学者らの記録を振り返りつつ、マンハッタン計画の公式歴史家デイヴィッド・ホーキンズ (David Hawkins) に直接聞いた話として、多くの若手研究者も含めて繰り返しこの問題が問われてきたために、原爆開発の作業を継続させるため不問に付されたのだとする[54]。エルズバーグによれば、トリニティ実験は「ロスアラモスのベテラン科学者たちとその直接の上司たちによる、承知の上での賭けだった[引用 15]」[56]。ごくわずかな可能性とはいえ、人類が初めて人為的に絶滅するかもしれないという問題に直面しながら、文民の政策決定者にこの問題があげられた形跡も、議論された形跡もなく、エルズバーグは特にそれが科学者の責任だけで決められたことを指摘し強調している[56]。

オックスフォード大学の存亡リスク (existential risk) 研究者で『The Precipice[57]』(絶壁、危機の意)の著者トビー・オード (Toby Ord) も、当時の知識で科学者らがテラーらの再検証の結論を完全に信頼できていたはずはないとする[58]。実際、オードが指摘するように、フェルミが懸念したような核融合反応への限られた知識は、1954年のブラヴォー水爆実験での誤算を引き起こした[57][58]。第五福竜丸乗員を始め遠く離れた人々へ放射性降下物による深刻な被曝を与えたこの実験では、当初の科学者らの予測より数倍の爆発規模となり、その原因は科学者がリチウム7 (7Li) 原子核の反応断面積を見誤っていたことにあった[58][59]。

Remove ads

脚注

参考文献

関連項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads