トップQs

タイムライン

チャット

視点

構造変化

ウィキペディアから

Remove ads

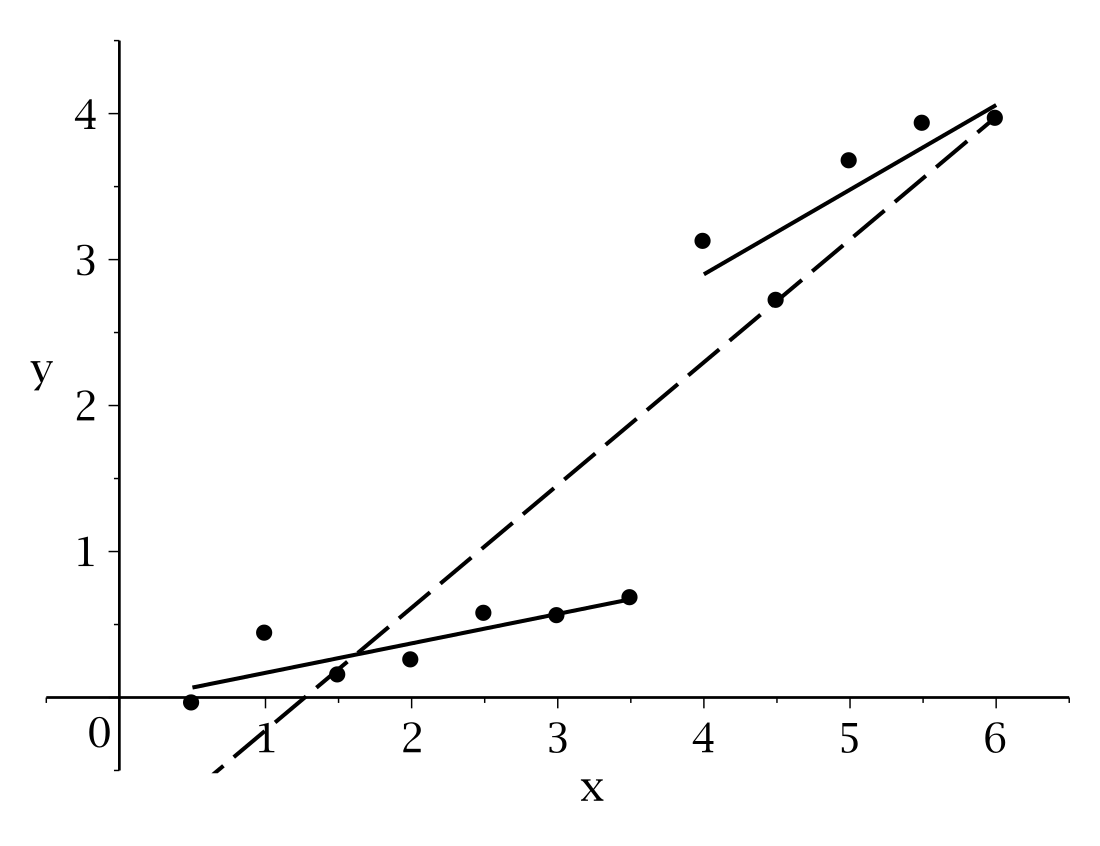

構造変化(こうぞうへんか、英: structural break)とは、計量経済学における一つの概念である。 構造変化は(マクロ経済的な)時系列において予期しないシフトを観測した時に起こる[1]。構造変化の問題はデビッド・ヘンドリーによって広められた。

検定

一般的に、CUSUM(英: cumulative sum)検定とCUSUM-sq(CUSUM suqared)検定がモデルにおける係数が定数であるかどうかの検定に用いることが出来る。領域検定もまた用いられている[2]。

平均に単一の既知の構造変化が存在する線形モデルにおいては、チャウテストがしばしば用いられている。もし平均での単一の構造変化が未知の場合、ハートレイ検定の方が適切であろう。他の場合として以下が考えられる。

- ケース1: 平均において未知の構造変化が既知の回数だけ起こる場合

- ケース2: 平均において未知の構造変化が未知の回数だけ起こる場合

- ケース3: 分散における構造変化

チャウテストはこのような場合においては適用できない[1]。しかし、ケース1と2について、sup-Wald(最大ワルド検定統計量)検定、sup-LM(最大ラグランジュ乗数)検定、sup-LR(最大尤度比)検定などがドナルド・アンドリューズ(1993, 2003)によって発展している[3][4] 。これらの検定は変化点(構造変化の場所)が未知である時のパラメーターの不安定性についての検定である[3][4]。

非定常過程についても、多くの検定法が存在する。共和分モデルについて、Gregory–Hansen検定(1996)が単一の未知の構造変化について用いられている[5]。Hatami-J検定(2006)が二つの未知の構造変化について用いられている[6]。

構造変化を見つけるために用いられるプログラムがいくつか存在する。例えばRやGAUSSなどがある。

Remove ads

脚注

関連項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads