トップQs

タイムライン

チャット

視点

橋立型砲艦

ウィキペディアから

Remove ads

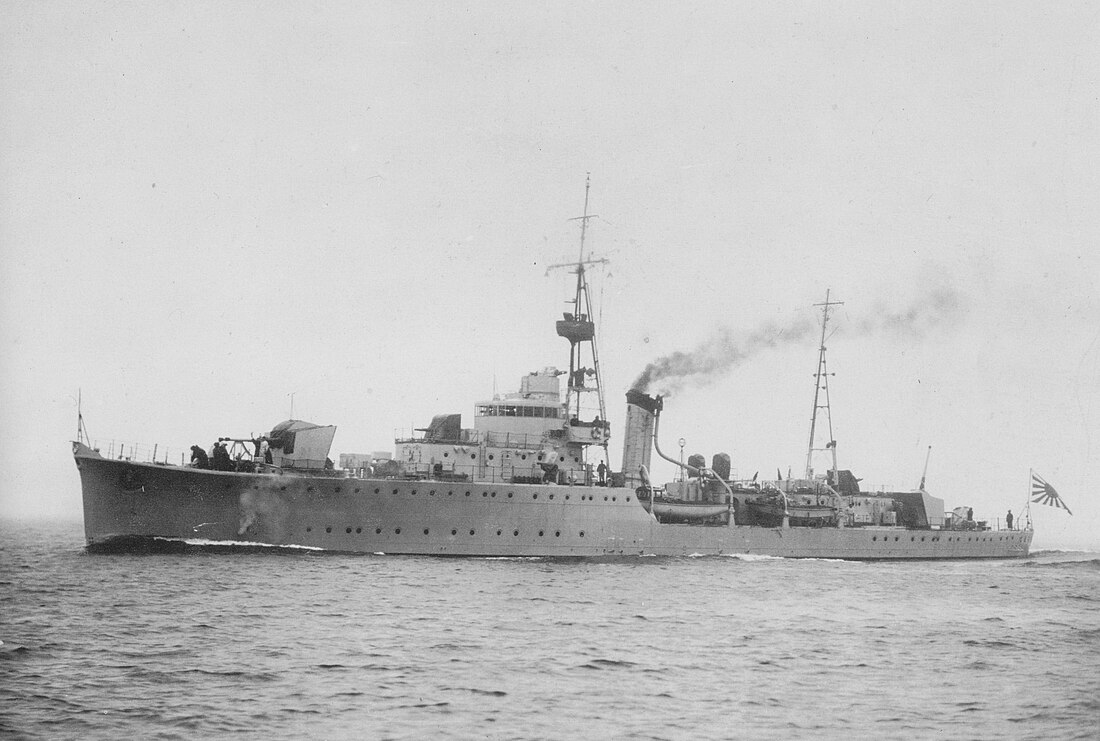

橋立型砲艦(はしだてがたほうかん)は、日本海軍の砲艦の艦級である[4]。

第一次上海事変以降の計画艦のため、従来艦より戦闘艦としての性格が強まって武装などが強化されているほか、河川だけでなく沿岸部における使用を考慮してある程度の航洋性を持つ。

Remove ads

計画

昭和12年度(1937年度)着手による第三次補充計画 (通称③計画) による建造[13]。 艦型仮称名は第十三号艦型[14]、 議会提出の説明書での艦種は砲艦甲と記載、予算は1隻で3,300,000円、2隻で合計6,600,000円だった[15]。 なお昭和16年度に物価高騰を理由とした追加予算が成立し、それを計算に入れると予算は1隻3,474,301円、2隻で合計9,984,602円となる[16]。

計画番号はE16[注釈 1]。 「安宅」の代艦となり得る旗艦設備をもった大型砲艦として計画された[12]。 揚子江の航行は漢口まで遡上出来、必要ならば外洋も航海可能な艦が要望された[12]。 商議で軍令部から以下の要求が出された[12]。

- 基準排水量:990ロングトン (1,006 t)

- 速力:20ノット (37 km/h)

- 航続距離:14ノット - 2,500カイリ

- 砲熕兵装:12センチ高角砲 2門、25ミリ機銃 4挺、15センチ曲射砲 2門

また中国大陸沿岸を航行出来ること、戦隊旗艦設備を持つことが要求された[12]。 その後に現場(第十一戦隊司令部)からの要望により、曲射砲の搭載を取りやめて高角砲を3門に増強した[12]。 速力は1ノットまでの低下が許容され、計画排水量は軍令部要求よりわずかに増加した[12]。

Remove ads

艦型

艦の大きさは「安宅」と同程度となった[12]。 外洋の航洋性を高めるために前部乾舷を大きくし、艦の後部に構造物を置かなかった[12](上構は艦尾高角砲手前まで)。 外洋航行時には海水バラスト107トンを搭載して艦の重心を下げた[12]。 舵は釣合舵2枚を装備した[12]。

機関

ボイラーはホ号艦本式缶(空気余熱器付)2基を装備した[17]。 ホ号缶は小出力ながら、燃焼効率の良いボイラーだった[17]。 圧力20kg/cm2の飽和蒸気[17]。 缶室は前後2室に分かれ、1室に1つのボイラーを設置、缶室舷側面は重油タンクとした[18]。 缶室の長さは2室で合計13.200mだった[18]。

主機は艦本式高圧低圧タービン2基[8]。 復水器は低圧胴に付属する形で2基を装備した[18]。 機械室は1室で長さ10.200m[18]。

兵装

十年式12センチ高角砲を艦首に単装1門、艦尾に連装1基2門を装備する[11]。 現場の要望により方位盤照準装置を(艦橋トップに)装備した[12]。 25ミリ連装機銃は艦の前後に各1基ずつ装備した[11]。 高角砲と25mm機銃には防弾用の楯が装備された[12]。 その他に艦の中央部上構上にルイス式機銃2挺が装備された[11]。

また竣工時には15センチ迫撃砲を艦橋左右の船首楼甲板上に装備した[19]。

防御

機銃弾防御として、艦橋に7mmDS鋼、方位盤側壁に6mmDS鋼の防御板を装備した[12]。 この防御板は外洋航行の時は取り外して艦内下部に格納することにした[12](復原性能対策)。 機銃弾防御としてその他に舷側外板を10mm厚とした[12]。

Remove ads

運用

同型艦

脚注

参考文献

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads