トップQs

タイムライン

チャット

視点

沙門

ウィキペディアから

Remove ads

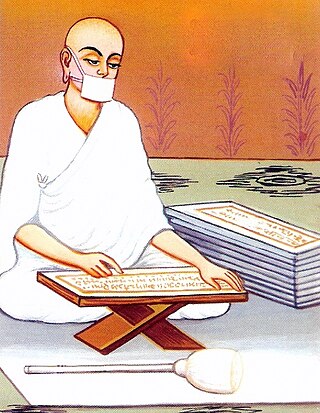

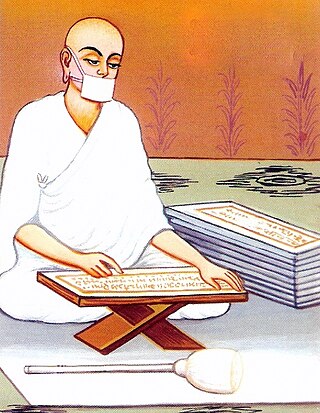

沙門(しゃもん、梵: Śramaṇa, シュラマナ、巴: Samaṇa, サマナ)は、原義は「(とある高尚・宗教的な目的のために)労働・苦労・奮闘する者」[1][2]、「質素・禁欲な生活の探求者」[3] との意味である。

後にこの語は、古代インド社会に於いて生じた、ヴェーダの宗教から分岐したバラモン教ではない宗教者を指すようになった[4]。「つとめる人」の意[4][5][6][7] 。沙門の伝統は、ジャイナ教[8] 、仏教[9] 、アージーヴィカ教、順世派などが含まれる[10][11][12]。桑門、勤息、貧道とも言う。後に仏教では比丘と同義になった[13]。

これらの沙門運動は「サンサーラ」「解脱」といった、すべてのインド哲学における主要コンセプトを共有している[14]。

→「インド哲学 § 異端派」も参照

Remove ads

由来

語源はサンスクリットで努力を意味する śram から来ているとされるが、静まるを意味する śam から来ていると言う説もある。前者の意味として功労、後者の意味として息心と意訳される事があり、上記の勤息は両方の意味を合わせた訳語である。

一説には、シャーマンの語源を沙門とするが、これは、未だ俗説の域を出ていない。シャーマンの語源はツングース系語族の「薩満」であるというのが、有力な学説である。[要出典]

または一説には、シャーマンの由来であるツングース語のシャマンは、さらにシナ語の沙門に由来するというのが多くの学者の認めるところである。[15]

パーリ仏典における記載

→詳細は「沙門果経 § 六師外道の検討」を参照

この節の加筆が望まれています。 |

脚注

参考文献

関連項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads