トップQs

タイムライン

チャット

視点

特性評価

ウィキペディアから

Remove ads

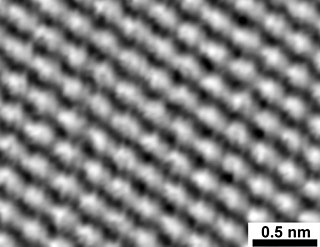

材料工学における特性評価あるいはキャラクタリゼーション(英語:Characterization)とは材料の構造や性質の調査、測定する方法を一般的に表す言葉である。材料工学(マテリアルサイエンス)においては工業材料の物性の科学的な理解が不可欠である[1][2]。この言葉が指し示すものの範囲はしばしば変化し、微細構造や物性に対する技術についてのみ使われる場合もあるが[2] 、機械試験や熱分析、密度の計算といったマクロスケールでの測定を含むあらゆる材料分析に対して使う場合もある[3]。特性評価で観察される材料の構造のスケールは原子の1個1個やひとつの化学結合を画像化するオングストロームレベルから粗い粒のようなセンチメートルスケールのものまで様々である。

→「機器分析化学」も参照

光学顕微鏡をはじめ多くの測定技術が何世紀にも渡って改良を続けられてきており、新しい技術や方法が次々と生まれている。特に20世紀における電子顕微鏡と二次イオン質量分析法の発明はこの分野に革命を起こし、以前よりずっと小さいスケールで画像化と分析ができるようになった。これにより異なる物質がなぜ異なる物性を示すのかということの理解が大きく進んだ[4]。原子間力顕微鏡の発明によりここ30年で分析能はさらに大きく向上している[5]。

Remove ads

顕微鏡

顕微鏡はキャラクタリゼーション技術の1分野で、材料の表面構造を調べるためのものである。これらの技術は光子、電子、イオンや物理的カンチレバーなどによって様々なスケールでサンプルの表面構造を調べる。顕微鏡には以下のようなものがある。

- 光学顕微鏡

- 走査型電子顕微鏡 (SEM)

- 透過型電子顕微鏡 (TEM)

- イオン顕微鏡 (FIM)

- 走査型トンネル顕微鏡 (STM)

- 走査型プローブ顕微鏡 (SPM)

- 原子間力顕微鏡 (AFM)

- X線回折トポグラフィー(XRT)

Remove ads

分光法

化学組成や結晶構造、光電効果などの性質を調べるために用いられる方法である。以下のようなものがある。

光放射

- 紫外可視近赤外分光法 (UV-vis)

- フーリエ変換赤外分光法 (FTIR)

- 熱ルミネセンス (TL)

- フォトルミネセンス (PL)

X線

- X線結晶構造解析 (XRD)

- X線小角散乱 (SAXS)

- エネルギー分散型X線分析 (EDX, EDS)

- 波長分散型X線分析 (WDX, WDS)

- 電子エネルギー損失分光 (EELS)

- X線光電子分光 (XPS)

- オージェ電子分光 (AES)

- X線光子相関分光法(XPCS)[6]

質量分析

質量分析(MS)には次のような方法がある:

- EI法 (EI)

- 熱イオン化質量分析 (TI-MS)

- マトリックス支援レーザー脱離イオン化法(MALDI-TOF)

- 二次イオン質量分析法 (SIMS)

その他

- 動的光散乱法 (DLS)/光子相関分光

- 核磁気共鳴分光法 (NMR)

- テラヘルツ分光法 (THz)

- 電子スピン共鳴 (EPR, ESR)

- 中性子小角散乱(SANS)

- ラザフォード後方散乱分光 (RBS)

- メスバウアー分光法 (MBS)

Remove ads

マクロスケールでの試験

多くの技術がマクロスケールでの物性評価に用いられている:

- 張力や圧力、ねじれ、変形、金属疲労、強さや硬さなどを調べる機械試験

- 示差熱分析 (DTA)

- 誘電熱分析 (DEA, DETA)

- 熱重量分析 (TGA)

- 示差走査熱量測定 (DSC)

- インパルス励振 (IET)

- 超音波共鳴や時間領域超音波探傷検査などの超音波技術[7]

関連項目

脚注

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads