トップQs

タイムライン

チャット

視点

第2回十字軍

ウィキペディアから

Remove ads

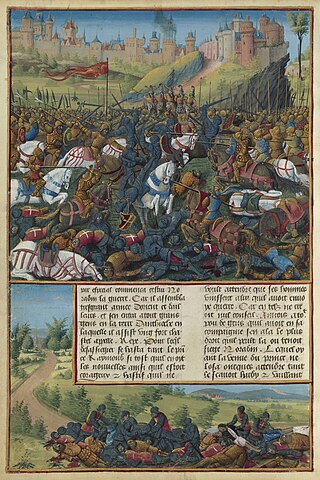

第2回十字軍(だい2かいじゅうじぐん、1145年-1149年)とは、史上2度目に行われた大規模な十字軍遠征のことである。この十字軍遠征は1144年に十字軍国家のひとつであるエデッサ伯国がムスリムの指導者ザンギーによって陥落したことがきっかけとなり行われたとされている。エデッサ伯国とは第1回十字軍遠征の最中の1098年、エルサレム王ボードゥアン1世によって建国された伯国であり、同時期に建てられた十字軍国家の中で最初に陥落した国であった。

この記事は英語版の対応するページを翻訳することにより充実させることができます。(2019年8月) 翻訳前に重要な指示を読むには右にある[表示]をクリックしてください。

|

教皇エウゲニウス3世の提唱によりで第2回十字軍は開始され、フランス王ルイ7世やドイツ王コンラート3世といったヨーロッパの国王たちが初めて参加した十字軍遠征であった。この両王が率いる軍勢は別々に聖地へと進軍したとされ、ビザンツ帝国領を通過したのち、別々にセルジューク・トルコ系の諸王朝に撃破されたという。当時の西ヨーロッパにおける著名な歴史的資料とされるドウィユのオドなどの文献によると、当時のビザンツ皇帝マヌエル1世コムネノスはアナトリア半島を進軍する十字軍に対して秘密裏に妨害工作を行い、トルコ人らを十字軍に攻撃を仕掛けるよう仕向けていたとされる。しかしこの妨害工作は、ビザンツ帝国が十字軍遠征の障害となっていると考えていたオドのでっち上げだった可能性が高く、さらにマヌエル1世にこのような妨害工作をする政治的理由は全くなかったとされる[2]。ルイ7世とコンラート3世、その他の諸侯らの軍勢はエルサレムに着陣し、1148年にはエルサレム王国と友好関係を築きつつあったダマスカスに対して攻撃を行なった。この攻撃は失敗に終わり、第2回十字軍は十字軍側の失敗、ムスリム側の勝利に終わった。無分別に行われたダマスカスへの攻撃は、1187年にエルサレムがアイユーブ朝に征服される遠因となった。そしてエルサレムの陥落が第3回十字軍を引き起こすこととなる。

聖地において第2回十字軍は失敗に終わっていたものの、その他の地域では十字軍は勝利を手にしていた。1147年には、聖地を目指してイングランドから海路で進軍していたイングランド・フラマン・フリース・ノルマン・スコットランド・ドイツの諸侯率いる十字軍約13,000人は途中、リスボンに立ち寄り、リスボンを包囲していた約7,000のポルトガル軍を支援し、ムーア人をリスボンから追い出すことに成功している。

Remove ads

背景

1145年、モースルの太守ザンギーの反攻によって十字軍国家のエデッサ伯領が奪われたとの知らせを受けて(エデッサ包囲戦)、ローマ教皇エウゲニウス3世は聖地救援の十字軍を呼びかけた。この知らせにはプレスター・ジョンについての情報も含まれており、その救援も期待されたようである[要出典]。

教皇の依頼により、シトー会の高名な神学者であり名説教家として知られていたクレルヴォーのベルナルドゥス(ベルナール)が1146年にヴェズレーで勧誘説教を行い、フランス王ルイ7世とその王妃アリエノール、ドイツ王コンラート3世とその甥のシュヴァーベン公フリードリヒ[注釈 1]の他、聖ヨハネ騎士団やテンプル騎士団[3]など、第1回十字軍には及ばないものの多数の貴族、司教の参加者を得た。さらに庶民も熱狂し、ベルナルドゥスは教皇に宛てた手紙で「一般庶民男子の8割が参加し、女しか残っていない。後家さんだらけだ」と報告している。

ベルナルドゥスは騎士修道会の心身両面での戦いを評価しており、聖地への巡礼と異教徒との戦いを通じて贖罪を行い、それを経た後に各人が世の中に福音を伝えることを、この十字軍の宗教的目的として構想していた。彼の果たした影響のため、この十字軍は「聖ベルナールの十字軍」とも呼ばれる。

ただ、既にイベリア半島ではレコンキスタが佳境に入っており、イベリア半島方面やマルセイユ、ジェノヴァ、ピサの住人はそちらに参加することが勧められ、また、ドイツ諸侯から希望された北方スラヴ人の征服も十字軍(ヴェンド十字軍)として認められた。

以上からも分かるように、この時には他の十字軍とは違い、エルサレム奪還という最終目的がない[注釈 2]ため、その軍事的目的がエデッサ伯領を奪回するのか、ザンギー朝を攻撃するのか、エルサレム周辺の他のイスラム教国を征服するのか、ムスリム(イスラム教徒)を片っ端から攻撃するのかはっきりしなかった。

また、キリスト教側の体勢は、ベルナルドゥスの調停にもかかわらず、ドイツ王コンラート3世とシチリア王ルッジェーロ2世が対立しており、結局ルッジェーロ2世は参加しなかった。東ローマ皇帝のマヌエル1世もムスリムとの力関係を保っており、新たな十字軍を歓迎しなかった。さらにルイ7世とコンラート3世も行動を共にせず、それぞれ別々に進軍した。

Remove ads

イベリア半島

イングランド、ノルマンディーはスティーブン王の無政府時代のため、まとまった出兵は行えなかったが、各々の騎士達がスコットランド、フランドル勢と共に船で出立した。途中、バダホス領だったリスボンを攻撃しているポルトガル王アフォンソ1世の軍に合流して、1147年10月にリスボンを攻略(リスボン攻防戦)した後、東に向かいルイ7世と合流した。

進軍

コンラート3世は陸路を通って、ハンガリー経由でコンスタンティノポリスにたどり着いたが、東ローマ帝国側の協力を受けられず、単独で小アジアを横断している際にルーム・セルジューク朝軍に襲われ敗北を喫した(ドリュラエウムの戦い)。その後、わずかな生き残りがエルサレムにたどり着いた。

一方、ルイ7世はコンラート3世のたどった経路を後から追いかける形になり、同じように小アジアでルーム・セルジューク朝軍に敗れた(カドムス山の戦い)。なんとかアンティオキア公国にたどり着き、王妃アリエノールの叔父であったアンティオキア公レーモンからエデッサ伯領の奪回を持ちかけられたが、断ってエルサレムに向かった。

エルサレム

西欧からの軍勢はようやくエルサレムで全軍集結したが、戦意は低く、既にエルサレムに来たことで巡礼の目的は果たしたと考えて帰りたがる者も多かった。また、現地の十字軍国家(旧エデッサ伯領、アンティオキア公国、トリポリ伯領、エルサレム王国)からの参加も無かった。

しかし、エルサレム国王ボードゥアン3世の元でアッコにおいて軍議が行われ、政情不安で比較的弱いと考えられたダマスカスの地方政権(ブーリー朝)を攻めることになった。エルサレム王国の多くの臣下たちは、これを馬鹿げた考えだと反対した。ダマスカスはザンギー朝とは古くから対立しており、1140年にダマスカス領主ムイーヌッディーン・ウヌルがエルサレム軍の救援でザンギーの軍を追い払って以来、ダマスカスとエルサレムは同盟関係にあったためである。しかし、エルサレムやアンティオキアとともに聖書にも登場する聖都ダマスカスを手に入れ、この遠征を正当化する成果としたい西欧諸国側に、現地十字軍国家側は結局押し切られた。

Remove ads

ダマスカス攻撃

1148年7月23日、ダマスカス包囲戦が始まったが、領主ウヌルは城の周囲の井戸や泉を埋め、対立していたザンギー朝の面々(ザンギーの後を継いだヌールッディーンや、その兄であるサイフッディーン等)ほか様々なムスリム国家に救援を求めた。さらに、西欧からの大軍の到来で動揺していたエルサレム王国はじめ現地十字軍国家に「ダマスカス陥落の次は、十字軍国家を直轄化して取り上げるはずだ」と文書を送り離間策を計った。そのため、元々数が少なかった十字軍はヌールッディーンらの救援軍やダマスカスの伏兵に悩まされた上、給水にも困り、さらなるムスリムの援軍の脅威を吹き込む十字軍国家の説得を受け、わずか4日後、何の成果も無くエルサレムへ撤退した。

エルサレムに戻った後、十字軍は解散し、それぞれ帰路についた。

結果

ローマ教皇の主導で行われた十字軍の中では、リスボン征服などイベリア半島での成果を除き、最も成果の無かった十字軍と言って良い[注釈 3]。

- 十字軍は何の成果も挙げずに帰ったばかりか、対立していたダマスカスとヌールッディーンを協力させ、後にヌールッディーンにダマスカスの領有を許しシリアを統一させることになり[3]、イスラム勢力の結集を助長した。

- 土着化した十字軍国家は、ムスリムながら盟邦だったダマスカスを失い、かねてから西洋人には妥協しなかったヌールッディーンのシリア統一によって圧迫される羽目に陥った。

- イベリア半島ではリスボンを奪取し、レコンキスタに貢献した。

- スラヴ人に対する十字軍はこの後も続くことになる。

- 西欧はこの失敗に脱力し、エウゲニウス3世とベルナルドゥスの権威は失墜した。彼らが新しい十字軍を呼びかけても、もはや応じる者はいなかった。

- これ以降、最後の十字軍まで、現地の要望を無視した西欧十字軍の暴走を現地十字軍国家が止められず、結果として遠征規模に見合った成功を得ることなく終わるという図式が続くことになる。

Remove ads

脚注

参考文献

関連資料

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads