トップQs

タイムライン

チャット

視点

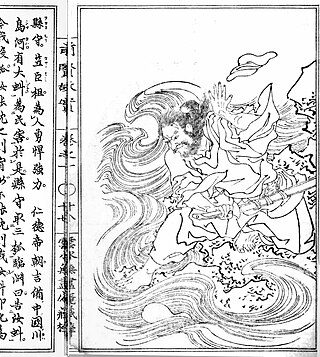

蛟

日本の神話・伝説における動物・水神 ウィキペディアから

Remove ads

蛟(みずち;古訓は「みつち」)は、日本の神話・伝説で水と関係があるとみなされる竜類か伝説上の蛇類または水神。

岡山県の高梁川にひそんでいたという有毒の大虬(みずち)が笠臣の祖・

語源

ミズチ(ミツチ)の「ミ」は水に通じ、「ツ」(転訛後にズとなる)は連体修飾をつくる上代の格助詞で現代の格助詞「の」に相当し、「チ」は「大蛇(おろち)」の「チ」と同源である[3][4]。また「チ」は「霊力」などを意味する語尾と説明される[5]。

このような語源の例は雷(いかずち)が厳(イカ)つ霊(チ)、カグツチ(「迦具土」と当てられることもある)がかぐ(輝く)つ霊(チ)に由来するように、記紀の神々や神霊の名に広く見られる。『広辞苑』でも「水の霊」の意だと説いており[4]、#古例でもあげた「河の神」と同様視する考察もある。

中国の竜種の当て字

「みずち」の漢字には、中国伝承の竜である蛟竜〔こうりょう〕(蛟; コウ; jiāo)、虬竜(虬/虯; キュウ; qiú)[注 1]、螭竜(螭; チ; chī)[注 2][8]、「蛟蝄(コウモウ)」などがあてられている。しかし日本の「ミズチ」や「オカミ(龗)」の意味をその漢字から推すことは賢明でない[9]。

『和名抄』は、「虬龍」、「螭龍」、「蛟」のいずれの項もあるが、このうち「蛟(こう)」を和名の「美豆知」とし、日本書紀の「大虬(みづち)」に相当すると注釈されている[10]。なお『新撰字鏡』(天治本)では

古例

- 日本書紀

- 『日本書紀』の巻十一〈仁徳天皇紀〉の67年(西暦379年)にある[13]、「大虬」(「ミツチ」と訓ずる[14][注 3])の記述で、これによれば吉備の中つ国(後の備中)の川嶋河(一説に現今岡山県の高梁川の古名[15])の分岐点の淵に、大虬(竜[16])が住みつき、毒を吐いて道行く人を毒気で侵したり殺したりしていた。そこに

県守 ()という名で、笠臣(かさのおみ、笠国造)の祖にあたる男が淵までやってきて、瓠 ()(瓢箪)を三つ浮かべ、大虬にむかって、そのヒサゴを沈めてみせよと挑戦し、もし出来れば撤退するが、出来ねば斬って成敗すると豪語した。すると魔物は鹿に化けてヒサゴを沈めようとしたがかなわず、男はこれを切り捨てた。さらに、淵の底の洞穴にひそむその類族を悉く斬りはらったので、淵は鮮血に染まり、以後、そこは「県守淵 ()」と呼ばれるようになったという[17][18]。 - 上と関連性があるのが、仁徳11年(323年)の故事である。淀川沿いに工事された

茨田 ()が、たびたび壊れて始末に負えなかったところ、天皇が夢を見られて、武蔵国の強頸(こわくび、无邪志国造#子孫参照)と、河内国の茨田連衫子(まんだのむらじころもこ)を生贄として「河伯(かわのかみ)」に奉じれば収拾するだろう、と告げられた。衫子(ころもこ)は、みすみす犠牲になるのを潔しとせず、河にヒサゴを浮かべて、もし本当に自分を捧げよというのが神意ならば、そのヒサゴを水中に沈めて浮かばぬようにしてみせよ、とせまった。つむじ風がおきてヒサゴを引き込もうとしたが、ぷかぷか浮かびながら流れて行ってしまった。こうして男は頓智で死をまぬかれた[19]。こちらは「みずち」の言がないが、浮かべたふくべという共通点もあり、「河の神」と「みずち」を同一視するような文献もある[20]。 - 万葉集

- 『万葉集』巻十六には、境部王の作による一首「虎尓乗 古屋乎越而 青淵尓 鮫龍取将来 劒刀毛我」に「ミズチ」が読まれているが[21][注 4]、これは「虎に乗り古屋を越えて

青淵 ()に蛟龍 ()捕 ()り来む剣太刀 ()もが」と訓読し、「トラに乗って、古屋(どこか特定できない地名)を超え、水を青々とたたえた深い淵にいき、ミズチをひっ捕らえてみたい、(そんなトラや)そのための立派な太刀があったらなあ」ほどの意味である[23][24]。

民俗学

南方熊楠は、『十二支考・蛇』の冒頭で、「わが邦でも水辺に住んで人に怖れらるる諸蛇を水の主というほどの意〔こころ〕でミヅチと呼んだらしい」としている[25]。

南方がミズチを「主(ヌシ)」とするが、もとの着想は「チ」は「尊称」(讃え名)だとする本居宣長の考察であった(『古事記伝』)[26]。ヌシだとする立場は南方の見立であって、宣長本人は、ミズチ、ヤマタノオロチ、オロチの被害者たちであるアシナヅチ・テナヅチのいずれにつくチも「讃え名」であるという語釈をしている[27]。南方は、「ツチ」や「チ」の語に、自然界に実在する蛇「アカカガチ」(ヤマカガシ)の例も含めて「ヘビ」の意味が含まれると見[26]、柳田國男は「ツチ」(槌)を「霊」的な意味に昇華させてとらえた[26][28]。『広辞苑』では「ち【霊】」を自然界の森羅万象の霊力、云々と定義しているが、そのあたりは、上述§語源でも触れた[4]。

南方は、地方では本来「ミズチ」だったものの伝承が変遷し、河童の一種にすりかわってしまったのではないかと考察する[29][25]。その根拠として、現代、河童に相当する地方語に、ミヅシ(能登)、メドチ(南部地方)、ミンツチ(蝦夷・北海道)など、ミズチの名に近似する語がいくつかみつかることを挙げている[25][注 5][25]。また、越後の伝承では河童は瓢箪を嫌悪するとさられていて[31]、これは河伯または

南方はこの沿線上でさらに詳しく憶測し、水の主たるミズチが人間に化して害をなす伝承があったのが、いつのまにかミヅシと呼ぶ河童の悪事の伝説にすりかわってしまう一方、水の主としてのミズチの名は忘れ去られたのではないかとしている[25]。河童、蛇、スッポンを、水中で人間を殺すことで知られる三つの存在として朝川善庵『善庵随筆』がとりあげていることを、南方はさきに触れている[25][30]。

Remove ads

関連項目

脚注

参考文献

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads