トップQs

タイムライン

チャット

視点

石油精製

ウィキペディアから

Remove ads

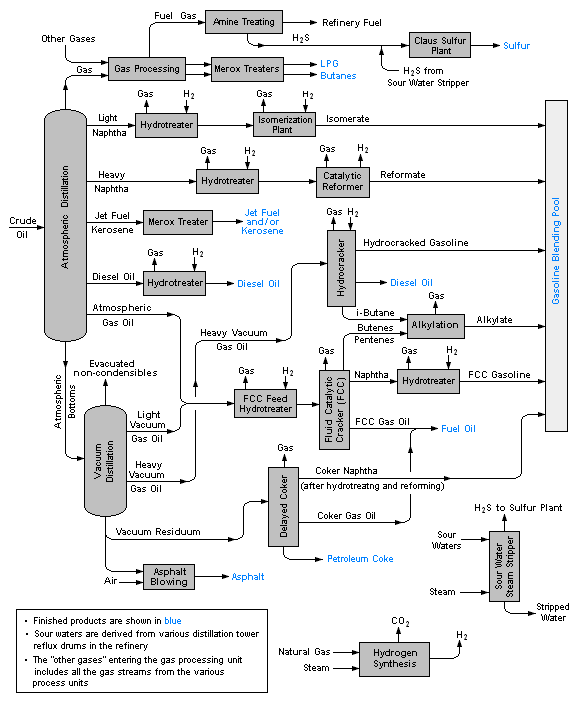

石油精製(せきゆせいせい)とは、原油を精製して燃料油、石油化学製品など多種多様な製品を製造する工業プロセスである。

石油精製工場は、原料受入から製品(他の装置の原料として使用される中間製品も含む)を製造する設備と各種付帯設備からなる。これらの設備は、その機能によって次のように分類できる。

石油精製設備

要約

視点

以下、精製の流れについて解説する。

常圧蒸留工程

- 常圧蒸留装置(Atmospheric Distillation)

- 原油(Crude Oil)は、上図左手の常圧蒸留装置(Atmospheric Distillation)に掛けられ、ナフサ(化学・ガソリン原料)・灯油(Kerosine)・軽油・A重油(Diesel Fuel)等を沸点分留で搾られる。残った絞り滓が常圧残渣油=C重油留分(半製品)である。

白油化工程

- 減圧蒸留装置(Vacuum Distillation)

- 常圧蒸留装置の絞り滓の残渣油(常圧残渣油=C重油)が減圧蒸留装置(Vacuum Distillation)に掛けられて減圧軽油を搾られる。残渣の減圧残油は、アスファルトなどの原料にも使われる。

- 減圧軽油/残油は下記の分解装置に掛けられる

- 流動接触分解装置(FCC)

- 水素化分解装置(Hydro Cracker)

- 熱分解装置(Delayed Coker)

- 減圧残渣油熱分解装置(Delayed Coker)に掛けられ、熱分解でナフサ・暖房軽油(Gas OIL)と石油コークス(Petro Coke)を産出する。石油コークスは、石炭の代替品として使用可能。

蒸留分離

蒸留は、混合物を各成分の沸点の差によって分離するプロセスである。原油を直接蒸留する常圧蒸留装置(トッパー)や、そこから得られる重油をさらに蒸留分離する減圧蒸留装置がある。蒸留によって分離された各生成物は、留分と呼ばれる。

なお2013年時点の石油精製・石油化学産業で消費されるエネルギーの約40%は蒸留操作による分離・精製によるものである[1]。

分解装置

分解反応によって、高沸点の重質留分からより低沸点の軽質油を得るプロセスである。流動接触分解(FCC)、熱分解、水素化分解(ハイドロクラッキング)などのプロセスがある。

この工程により、初期蒸留工程のものよりもオレフィンに富む軽油製品や、オクタン価の高いガソリンを生成することができる。低沸点の軽質油は需要が高く、この工程により原油からは蒸留装置のみの場合より製品収量を上げることができる。

不純物除去

性状改善

付帯設備

製造設備が消費する電力、水、燃料、蒸気、圧縮空気などを供給するユーティリティー設備、廃水処理設備などの環境関連施設、入出荷に関わるタンク、パイプライン、貯油施設、港湾施設などがある。また火災防止のためタンクに固定泡消火設備、消火栓、化学3点セットあるいは化学2点セットを完備している[疑問点]。また、漏油防止のため、オイルフェンスや吸着剤、回収船を備えている。

Remove ads

石油製品

液化石油ガス(LPG)、ガソリン、ナフサ、灯油、ジェット燃料油、軽油、潤滑油ベースオイル、重油、アスファルトなどがある。設備構成によっては、芳香族炭化水素やプロピレンなどの石油化学製品も生産される。

製油所

日本にある主な製油所において、設備が能力いっぱいで稼動する際の一日あたり処理量(BPSD)は、2008年時点で、各常圧蒸留装置の合計で4,894,924バレル、各減圧蒸留装置の合計で1,774,500バレルである[2]。

2017年4月には、常圧蒸留装置能力は合計351万8,800バレル/日 (製油所数:22ヵ所)になっている[3]。

→「Category:日本の製油所」を参照

先進国では近代的な設備を有する製油所が一般的であるが、後進国の違法製油所では単に原油を煮詰めて蒸留を行う原始的な手法が採られている。ナイジェリアの例では、1日40万バレルの原油が盗まれて違法製油所で処理されており、深刻な大気汚染や違法施設の爆発事故などが問題となっている[4]。

脚注・参照

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads