トップQs

タイムライン

チャット

視点

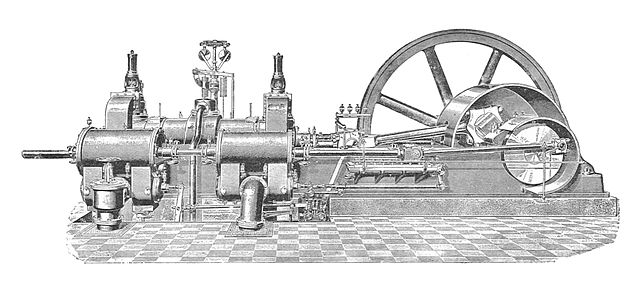

複動式機関

ウィキペディアから

Remove ads

複動式機関(ふくどうしききかん)はレシプロエンジンの一形式で、シリンダーの上部と下部に内燃機関の場合は燃焼室を、蒸気機関の場合は膨張室を備える。片側が膨張する時に片方は圧縮または掃気される。これは主に船舶や蒸気機関車等の蒸気機関(外燃機関)で使用される。ディーゼルエンジンのような内燃機関でも一部で使用されたが一般的ではない。

大半のレシプロ式内燃機関ではピストンの片方のみを押す単動式である。

シリンダー内の2個のピストンが燃焼室を共有する対向ピストン機関と一部は似ている。

蒸気機関

蒸気機関は通常は複動式だが、初期の大気圧機関やビーム機関では単動式だった。単動式蒸気機関はシリンダを一方向にしか動かせないため、動力の伝達に梁(ビーム)を用いた上で、シリンダの押し戻しには大気圧や重力などを併用する必要があった。

単動式蒸気機関は一方向の動力のみで用が足りる鉱山の揚水等の用途で長年にわたり使用されたが、ジェームズ・ワットが出力軸(クランクシャフト)から回転力を取り出せるように回転式ビーム機関の開発を試みた時に初めて複動式の概念が検討された[1]。単気筒エンジンにおいて、複動式は単動式に比べてより円滑な出力が得られる[note 1]。高圧機関[note 2]としてリチャード・トレビシックによって開発された蒸気機関は複動式で、後年の大半の蒸気機関に継承された。

後年のいくつかの高速蒸気機関は新設計の単動式だった。これらの単動式高速蒸気機関はクロスヘッドはピストンの一部になり[note 3]、もはやピストンロッドは備えない。単動式高速蒸気機関はピストンロッドおよびスタッフィングボックスが省略された事でシリンダーの気密性が高められており、これは内燃機関においてより効率的なクランクケース潤滑が採用された理由と似ている[note 4]。

小型の機種と玩具では単動式が上述の理由により採用されるが、気密性の確保という理由以外に製造経費を低減する企図もある。

Remove ads

内燃機関

要約

視点

蒸気機関とは対照的にほぼ全部の内燃機関は単動式である。

内燃機関のピストンは一般的にはトランクピストン構造である事が多く、ピストン自体と連接棒はピストンピンで直接連結されている。これにより単動式高速蒸気機関と同様にクロスヘッド構造や、ピストンロッドとスタッフィングボックスが不要になる。これにより回転時にピストンの底部を効果的にエンジンオイルで冷却することが可能となり、ピストンとピストンリングの局所的な過熱を避けられる。

逆に言えば、複動式内燃機関はクランクケース潤滑によるエンジンオイルでのピストン冷却が行えない為、ピストンとピストンリングの局所的な過熱とそれに伴う焼きつきも単動式に比べて発生しやすいという事でもある。

クランクケース圧縮式2ストローク機関

→詳細は「2ストローク機関 § デイ式2ストロークエンジン」を参照

自動二輪用や汎用エンジンのような小型の2ストロークガソリンエンジンでは、ユニフローディーゼルなどの大型2ストローク機関に見られるような過給機や送風機を掃気用補機の代わりに、掃気にクランクケース内の圧縮力を利用する。イギリスのジョゼフ・デイにより開発され、今日の2ストローク機関の主流であるデイ式2ストロークエンジンでは、ピストンの両面を作動面として使用しており、ピストンの下降時にクランクケース内に取り入れられた混合気を圧縮し、シリンダーの中に送り込むことで掃気行程を成立されている。しかし、片側の面のみが動力を生み出すので、デイ式2ストローク機関はピストン自体は単動式として考えられる。

複動式内燃機関

1860年頃にジャン=ジョゼフ・エティエンヌ・ルノアールが発明したルノアール・ガスエンジンのような、いくつかの初期のガス機関では定置式蒸気機関の設計である複動式が取り入れられた。

しかし、内燃機関は間もなく単動式に切り替えられた。これは2つの理由からである。

- 高速蒸気機関では両側に大きな力がかかり、連接棒も大きくなるのでクランクの軸受も大きくなるが、単動式ピストンでは力の方向は一方向の為、軸受けの幅を狭める事が出来た[2]。

- 良い混合気の流れを得るために大きな弁面積が必要である一方で、圧縮比を高めるためにはシリンダーヘッドの燃焼室の容積は小さくする必要がある。ルノワール・ガスエンジンのように蒸気機関から派生したシリンダーはガソリンエンジンには不適当だったので、ポペットバルブの装備を基にした単動式のトランクピストンを新たに設計しなおす必要があった。

高炉のための送風用エンジンとして製造された超大型のガスエンジンは1本か2本の大型シリンダーを備え、高炉ガスを燃焼する。これらの一部は複動式のケルティング兄弟社製である。ケルティングのガスエンジンはガソリンエンジンのような火花点火内燃機関やディーゼルエンジンのような圧縮点火内燃機関と比較してピストンの圧縮力は僅か、あるいは圧縮自体を必要としないので、狭く複雑な吸排気経路を持つシリンダー構造にもかかわらず、複動式の設計の採用は適切だった。

複動式シリンダーは内燃機関では廃れたものの、バーマイスター&ウェインは1930年以前に2ストローク複動式(2-SCDA)ディーゼルエンジンを船舶用に生産した。最初は1929年にイギリスの自動車運搬船MV アメリカに7,000 hpの機関が備えられた[3][4]。1937年には24,000 hpの2基のB&W SCDAエンジンがMV スターリング・キャッスルに備えられた。また、同社の複動式ディーゼル機関は日本の氷川丸でも使用された。

日本では他に、大日本帝國海軍において戦前型の潜水艦の多くが艦政本部設計の2ストローク複動型ディーゼルエンジン(艦本式1号内火機械)を搭載していた。水上速力を重視した為に高出力ではあるものの、騒音が大きく、排気圧力が低い為シュノーケルを用いた主機関での水中連続航行に不向きだった欠点があった事から、第二次世界大戦が始まると低出力であるが騒音が低めで燃費が良く、排気圧力が高いので主機での水中連続航行に適した4ストローク単動式へと移行していった[5]。

対向ピストン機関を複動式とする事は、潜水艦内の限られた空間を有効利用することにも繋がるために日本のみならずアメリカ海軍でも導入が模索された。1935年にポーパス級潜水艦USS ポンパーノ (SS-181)にてホーヴェン=オーエンス=レントシュラー(H.O.R.)製の直列8気筒複動型ディーゼルエンジンが試験採用され、後にサーモン級潜水艦やサーゴ級潜水艦にてH.O.R.製直列9気筒複動型ディーゼルエンジンが全面採用された。H.O.R.エンジンはドイツ海軍のライプツィヒ級軽巡洋艦で採用されたMAN製W7Z30/44型直列7気筒複動型ディーゼルエンジンの製造権を取得し、潜水艦向けに独自改良したものであったが[6]、これら一連のH.O.R.製複動型ディーゼルエンジンは高出力の反面信頼性が低く、USSポンパーノにおいてはメア・アイランド海軍造船所での試験航海中にも何度も故障を起こし、乗組員からは「売女ども」と渾名[note 5]され[7]、1942年のトーチ作戦に参加したUSS ガーナード (SS-254)のチャールズ・ハーバート・アンドリュース艦長は「私は4機のH.O.R.エンジンのうち、常に3機までしか使わず、1機は予備として残していた。それでもビスケー湾内で2機が故障してしまい、哨戒を中断して帰投した。」と記し[8]、USS ジャック(SS-259)のトーマス・M・ダイカーズ艦長に至っては「H.O.R.エンジンのお陰で30から40隻の日本商船が救われたことだろう。」とまで酷評した[9]。結局、結局、ポンパーノのH.O.R.製8気筒エンジンは1942年にフェアバンクス・モース製エンジンに、後継艦の9気筒エンジンも1943年にゼネラルモーターズのクリーブランド・ディーゼルエンジン部門が製造したV型16気筒の16-248型2ストロークディーゼルに置き換えられた。日本海軍が伊号第八潜水艦にて遣独潜水艦作戦を成功させるなど複動式ディーゼルでそれなりの成果を残したのに対して、アメリカ海軍の一連の複動式ディーゼル導入の試みは今日では完全な失敗と評価されている[note 6]。

これらの船舶用複動式機関は最大出力を重視したものが多かったが、イギリスでは燃費の最大化を目的に複動式機関を採用した例があった。1953年にイギリス空軍に採用されたMark 3 空中投下式救命艇は、第二次世界大戦中の太平洋戦線における日本陸海軍航空隊との戦闘で得られた戦訓を踏まえ、搭載エンジンには「50英ガロン(約230リットル)の燃料で1000マイル(約1600km)を航走できる事」という極めて厳しい性能要件が課された。ヴィンセント・モーターサイクル社はこの要求を満たすため、「対向ピストンかつクロスヘッド方式の2ストローク・ガソリン複動式機関」という類例を見ない特異な設計を持つヴィンセント・ライフボート・エンジンを完成させた。このエンジンはヴィンセントのエンジン技師、フィル・アーヴィングと、同社社長のフィル・ヴィンセントによって大戦中の1942年に救命艇向けの省燃費エンジンとして既に特許取得されていたもの[10]であったが、当時の英国航空省が海上救難に対して無理解であった事や、太平洋戦線が日本の敗戦により早期に終結してしまった事もあり、戦後になるまで日の目を見なかったものであった。HRD T5と名づけられたこのエンジンは直列3気筒レイアウトで中央シリンダーを左右シリンダーの掃気専用に用いる事で燃費効率を高めており、出力は僅か15馬力で、製造数は生産配備された約50隻分に留まったが、今日ではその独創性からフィル・ヴィンセントとアーヴィングのエンジン技師としてのキャリアにおける傑作の一つとして認識されている[11]。

イギリスでは他に1946年にロイド・カーズが654ccの2ストローク複動式エンジンを採用したロイド・650を発売したが、出力25馬力と車体の大きさに対して非力であったため最高速度は55マイル毎時(85km/h)程度がやっとで、会社が消滅する1950年までに600台ほどを製造したのみに終わっている。

Remove ads

脚注

関連項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads