トップQs

タイムライン

チャット

視点

近位尿細管

ウィキペディアから

Remove ads

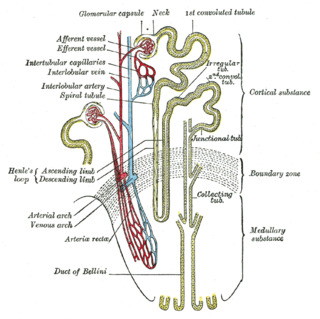

近位尿細管(きんいにょうさいかん、英語: Proximal convoluted tubule)は、ネフロンにおける尿細管のボーマン嚢とヘンレループの間の部分である。

外観

近位尿細管で一番特徴的な部分は刷子縁(線状縁)である。

近位尿細管の上皮細胞の表面部分は密集した微絨毛に覆われており、これは光学顕微鏡でも容易に見ることができる。

微絨毛は細胞の表面積を増やし、再吸収の機能を容易にしていると考えられている。

細胞の細胞質には細胞の再吸収活動に必要なミトコンドリアが濃密に保たれている。

細管細胞に近い細胞の構造の老廃物は周囲の毛細血管に導かれ、血液循環に乗り尿細管に再吸収され、細胞核も含め細管の管腔に排出される。

観察すると、毛細血管に近い近位尿細管は“汚れて”見え、毛細血管から遠い遠位尿細管は“きれいな”外観をしておりこの二つの部分は対照的である。

構造

ネフロンの近位尿細管は2つの部分に分けることができる。

曲部

曲部は近位尿細管の最初の複雑な部分である。

腎臓全体の構造に関連して、近位尿細管の包旋状の部分は、完全に腎臓の皮質に閉じこめられている。

特有の機能の特徴を根拠にS1とS2の二つの部分に分けられている。

髄放線

髄放線は近位尿細管のまっすぐな部分である。

まっすぐな部分は腎髄質の外側へ垂れ下がっている。それらは髄質部の外側の縞部分と内側の部分との境界線で均一に終わっている。この部分はS3と呼ばれる。

吸収

近位尿細管に入った原尿は傍尿細管毛細血管に再吸収される。血液から管腔へのナトリウム輸送は、上皮細胞のバソラテラル膜にあるNa+/K+ATPaseによって行われる。ナトリウム輸送は主にこのアンチポーターによって行われ、これは近位尿細管で最も重要な移送機構である。

- パラトルモンは、尿細管においてリン酸の再吸収を抑える作用を持つ。しかし、腸からの吸収や骨からのリン酸の放出で血中のリン酸濃度は上昇するためパラトルモンの作用は相殺される。したがって、血中のリン酸濃度は一定に保たれる。

腎臓病の病態生理学

近位尿細管の上皮細胞(PTECs)は、腎臓病に大きく関連している。

PTECsは顔料や抗生物質(例えばゲンタマイシン)などの毒素によって破損させられると、急性尿細管壊死が起こる。重炭酸、グルコース、アミノ酸、およびリン酸の増加により糸球体が破壊を受けると尿細管が正常に再吸収できなくなり、近位尿細管性アシドーシスが起こる。

また、PTECsは糸球体腎炎、虚血、尿細管間質性腎症、糖尿病にも関連している。これらの状況では、タンパク質(ex.腎炎におけるアルブミン尿症)、グルコース(糖尿病における)、またはサイトカイン(ex.インターフェロン、腫瘍壊死因子)が直接PTECsに影響する。サイトカイン、ケモカイン、およびコラーゲンを作り出すことによってPTECsが反応する可能性がある(上皮組織は間葉系幹細胞によって壊死やアポトーシスを受ける)。

脚注

関連項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads