トップQs

タイムライン

チャット

視点

逆薬理学

ウィキペディアから

Remove ads

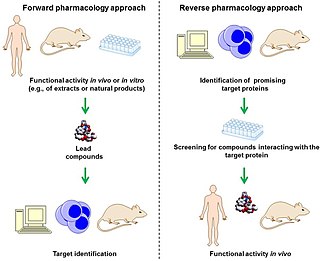

創薬の分野では、逆薬理学(ぎゃくやくりがく、英語: reverse pharmacology、リバースファーマコロジー)は[1][2][3]、ターゲットベース創薬(ターゲットベースそうやく、英語: target-based drug discovery、TDD)[4]としても知られ、最初に、特定のタンパク質標的の活性を調節することで有益な治療効果をもたらすという仮説を立てる。次に、低分子の化学ライブラリをスクリーニングして、標的に高い親和性を持って結合する化合物を同定する。これらのスクリーニングで得られたヒット化合物は、創薬の出発点として使用される。

この方法は、大量の精製タンパク質の迅速なクローニングと合成を可能とするヒトゲノムのシーケンシングの後に普及した。この方法は、今日の創薬でもっとも広く使われている[5]。

古典的薬理学 (フォワード薬理学) とは異なり、逆薬理学的アプローチでは、同定された活性化合物 (リード化合物) のin vivoでの有効性は、創薬の最終段階で確認するのが一般的である。

Remove ads

脚注

関連項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads