トップQs

タイムライン

チャット

視点

遺伝子中心の進化観

ウィキペディアから

Remove ads

遺伝子中心の進化観(いでんしちゅうしんのしんかかん、英: Gene-centered view of evolution)、遺伝子の視点、遺伝子選択説、または利己的遺伝子説とは、適応的な進化が競合する遺伝子の差異的生存を通じて生じ、その形質効果が自身の繁殖を成功裏に促進する対立遺伝子のアレル頻度を増加させるという主張である[1][2][3]。この観点の支持者たちは、遺伝率の高い情報がほぼ排他的にデオキシリボ核酸によって世代から世代へと伝達されることから、自然選択説と進化は遺伝子の視点から最もよく理解できると論じる。

遺伝子中心の観点の支持者たちは、この視点が利他的行動やゲノム内コンフリクトのような、生物中心の観点からは説明が困難な多様な現象の理解を可能にすると論じる[4][5]。

遺伝子中心の進化観は、自然選択による進化の理論、粒子遺伝説、そして用不用説の否定の統合である[6][7]。この理論は、その表現型効果が自身の伝播を成功裏に促進する対立遺伝子が、集団内の競合する対立遺伝子に対して有利に選択されると述べる。このプロセスは、生物の繁殖成功度、または同じ対立遺伝子を持つ他の生物(血縁選択説と緑髭効果)、あるいは同じ生物内の他の遺伝子に対する自身の伝播(利己的遺伝子とゲノム内コンフリクト)に有利な適応を生み出す。

Remove ads

概要

要約

視点

遺伝子中心の進化観は、遺伝子を「単なる1つのDNA断片ではなく、世界中に分布する特定のDNA断片のすべての複製」と定義した、利己性や利他性などの社会的特徴の進化のモデルである。

獲得形質

セントラルドグマの定式化は、ジョン・メイナード=スミスによって次のように要約された:

もしこのセントラル・ドグマが真実であり、核酸が世代間で情報を伝達する唯一の手段であることも真実であるとすれば、これは進化にとって重大な意味を持つ。 進化の新奇性はすべて核酸の変化を必要とし、これらの変化(突然変異)は本質的に偶発的で非適応的なものであることを意味する。 卵子の細胞質、胎盤を通して伝達される物質、母乳など、他の場所での変化が子供の発育に変化を与えるかもしれないが、その変化が核酸でない限り、長期的な進化的影響はないだろう。 — ジョン・メイナード=スミス

獲得形質の遺伝の否定は、統計学者のロナルド・フィッシャーが1930年の著書『自然選択の遺伝学的理論』において、この主題に数学的基礎を与え、メンデルの法則が自然選択と両立することを示したことと相まって[8]、J・B・S・ホールデンとシューアル・ライトによって、利己的遺伝子理論の定式化への道を開いた。環境が遺伝に影響を与える事例については、エピジェネティクスを参照。

選択の単位としての遺伝子

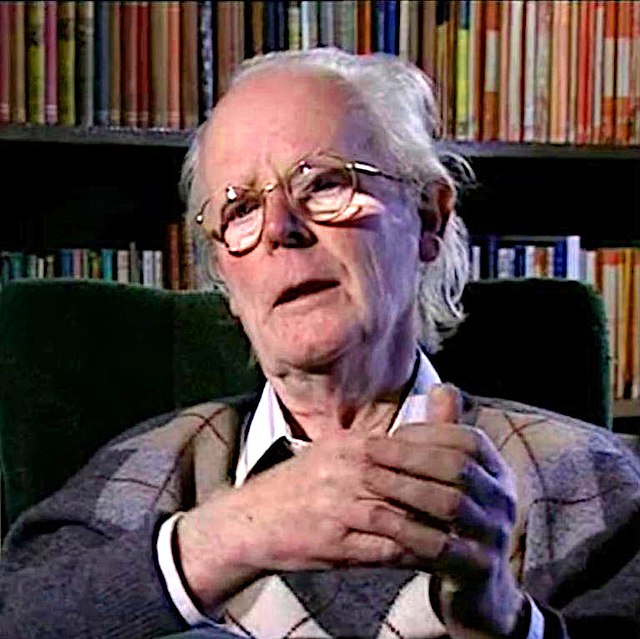

選択の単位としての遺伝子の見方は、主にリチャード・ドーキンス[9][10]、ウィリアム・ドナルド・ハミルトン[11][12][13]、コリン・ピッテンドリー[14]、そしてジョージ・クリストファー・ウィリアムズ[15]の著作で発展した。この考えは、ドーキンスの著書『利己的遺伝子』(1976年)によって一般化された[1]。

ウィリアムズの1966年の著書『適応と自然選択』によると、

自然選択の遺伝理論の本質は、代替物(遺伝子、個体など)の相対的生存率における統計的偏りである。適応を生み出す上でこのような偏りが有効かどうかは、作用因子の間に一定の量的関係が維持されているかどうかにかかっている。 必要な条件のひとつは、偏りの度合い(選択係数の差)に比べて、選択された実体が高い永続性を持ち、内生的な変化率が低いことである。 — ウィリアムズ

ウィリアムズは、「表現型の自然選択はそれ自体では累積的な変化を生み出すことができない。なぜなら表現型は極めて一時的な現れにすぎないからである」と論じた。各表現型は、ゲノムと環境の相互作用による独自の産物である。表現型がどれほど適応的で生殖力があっても、最終的には破壊され、二度と複製されることはない。

1954年以来、デオキシリボ核酸が遺伝情報の主要な物理的基質であり、多くの世代を通じて高精度のDNA複製が可能であることが知られている。そのため、複製されたDNA分子の系統における核酸塩基配列にコードされた特定の遺伝子は、高い永続性と低い内因性変化率を持つことができる[16]。

通常の有性生殖では、ゲノム全体が受精の瞬間に作られる父方と母方の染色体の独自の組み合わせである。「減数分裂と遺伝的組換えは、死と同様に確実に遺伝子型を破壊する」ため、一般的に生物とともに破壊される[15]。独立分配により、その半分だけが各子孫に伝達される。

また、細菌と古細菌における遺伝子の水平伝播の高い普及率は、これらの無性生殖グループのゲノムの組み合わせも進化の時間スケールでは一時的であることを意味する。「原核生物の進化は主にクローン分岐と周期的選択の観点から理解できるという伝統的な見方は、創造的な力として遺伝子交換を包含するように拡張されなければならない」[17][18]。

情報的実体としての遺伝子は、多くの物理的コピーの系統を通じて、進化的に重要な時間スパンにわたって持続する[2][19]。

著書『エデンの川』において、ドーキンスは選択の単位としての遺伝子についての自身の見解を説明するために、「神の効用関数」という言葉を造った。彼はこの言葉を「人生の意義」または「人生の目的」の同義語として使用する。目的という言葉を経済学者が「最大化されるもの」を意味する効用関数という言葉で言い換えることで、ドーキンスは自然の神聖なる技術者の心の中にある目的、すなわち「神の効用関数」をリバースエンジニアリングしようと試みる。最終的に、ドーキンスは生態系や種全体が目的のために存在すると仮定することは誤りであると論じる[20][note 1]。彼は、個々の生物が意味のある生活を送るとも考えるのは間違いであると書いている。自然において、遺伝子だけが効用関数を持つ - それは、自分たちが構築し、搾取し、廃棄する生物に大きな苦しみを与えることに無関心に、自身の存在を永続させることである[note 1]。

生物を乗り物として

遺伝子は通常、ゲノムの中にまとめられており、そのゲノム自体は生物の中に含まれている。遺伝子がゲノムとしてグループ化されるのは、「遺伝的複製が、遺伝的分業なしでは不可能な量のエネルギーと基質を代謝経済から供給されて利用する」からである[22]。遺伝子は次世代の乗り物に飛び移るという共通の利益を促進するために乗り物を構築する。ドーキンスが述べるように、生物は遺伝子の「生存機械」である[1]。

特定の遺伝子の表現型効果は、全ゲノムを構成する仲間の遺伝子を含む環境に依存する。遺伝子は決して固定的な効果を持たないので、長い脚のための遺伝子について語ることはどのように可能なのか。それは対立遺伝子間の表現型の違いのためである。他のすべての条件が等しいか、一定の限界内で変動する場合、ある対立遺伝子がその代替物よりも長い脚を引き起こすと言うことができる。この違いが自然選択による精査を可能にする。

「遺伝子は複数の表現型効果を持つことができ、それぞれの効果は正、負、または中立の価値を持つ可能性がある。遺伝子の運命を決定するのは、遺伝子の表現型効果の正味の選択価値である」[23]。例えば、遺伝子は若い年齢での保持者の生殖成功度を高めるが、後年での死亡確率も高める可能性がある。遺伝子が発生する個体と環境全体で平均化された場合、利益が害を上回れば、その遺伝子を含む表現型は一般的に正の選択を受け、したがって集団におけるその遺伝子の豊富さが増加する。

それでもなお、遺伝子を乗り物との組み合わせ、および乗り物の環境との組み合わせでモデル化する必要がある。

Remove ads

利己的遺伝子説

要約

視点

自然選択の利己的遺伝子説は以下のように言い換えることができる[23]:

遺伝子は自然淘汰の精査に裸でさらされることはない。 [...)遺伝子の違いは、このような表現型効果の違いを生む。 自然選択は表現型の違いに作用し、それによって遺伝子に作用する。 こうして遺伝子は、その表現型効果の選択的価値に比例して、連続する世代で代表されるようになる。 — クローニン, 1991, p. 60

結果として、「有性集団における優勢な遺伝子は、平均的な条件として、多数の遺伝子型と多数の状況を通じて、自身の複製に最も有利な表現型効果を持っていたものでなければならない」[24]。言い換えれば、利己的遺伝子(「利己的」とは、必ずしも生物、グループ、あるいは種の生存を促進せずに自身の生存を促進することを意味する)を期待する。この理論は、適応が将来の世代における自身の表現を最大化するための遺伝子の表現型効果であることを意味する[note 1]。適応は、遺伝的生存を直接的に促進するか、あるいは最終的に成功した生殖に貢献する何らかの従属的な目標を促進する場合に、選択によって維持される。

個体の利他性と遺伝子の利己性

遺伝子は世界中に多くの物理的コピーとして存在する遺伝情報の単位であり、遺伝子の観点からは、どの特定の物理的コピーが複製され新しいコピーを生み出すかは重要でない[19]。利己的遺伝子は、それを含む生物間に利他性を生み出すことによって選択によって有利になることがある。この考えは以下のように要約される:

ある遺伝子のコピーが、自車両にCのコストをかけて他の車両にBの利益を与える場合、pB>Cであれば、そのコストのかかる行動は戦略的に有益である。 したがって、大きなコストを伴う行動には大きなpの値が必要である。pの高い値を保証する要因は2種類あり、血縁関係(kinship)と認知(green beards)である。 — ヘイグ, 1997, p. 288

体細胞における遺伝子は、生殖系列細胞におけるそのコピーの伝達を促進するために複製を放棄することがある[note 1]。それは、受精卵からの共通の起源と常に接触していることにより、p = 1という高い値を確保する。

血縁選択説は、遺伝子が歴史的連続性によって血縁関係を認識することを促進する可能性があると予測する:哺乳類の母親は出産の行為で自分の子孫を識別することを学び、オスは交尾した母親の子孫に優先的に資源を向け、巣の中の他のヒナは兄弟姉妹である、などである。血縁間で期待される利他性は、血縁係数としても知られるpの値によって調整される。例えば、個体は兄弟に対してp = 1/2、いとこに対してp = 1/8という関係を持つため、他の条件が同じならば、いとこ間よりも兄弟間でより大きな利他性が期待される。この文脈で、遺伝学者のJ・B・S・ホールデンは有名な冗談を言った:「私は兄弟を救うために命を捧げるだろうか?いいえ、しかし2人の兄弟か8人のいとこを救うためならそうするだろう」[25]。しかし、人間の利他性への性向を検討すると、血縁選択説は家族間、人種間、さらには種間の親切な行為を説明することができないように思われる。これについてリチャード・ドーキンスは次のように書いた:

素人批評家たちは、現代人の行動における明らかに不適応な特徴、例えば養子縁組や避妊を持ち出すことが多い[...]。人工的な世界における行動の適応的意義についての疑問は、本来は出されるべきではなかった[...]。 蛾はロウソクの炎に飛び込むが、これは彼らの包括的な適性には何の役にも立たない。 なぜ蛾は光線に対して一定の角度を保つのか(光線が平行でない場合、蛾は光源に向かって螺旋を描く習性がある)? — ドーキンス, 1982, chapter 3

緑髭効果

緑髭効果は、最初にビル・ハミルトンによって提示された思考実験から名付けられ[26]、その後リチャード・ドーキンスによって一般化され現在の名前が付けられた。ドーキンスは、保持者に緑の髭を発達させ、他の緑髭を持つ個体に親切にさせる遺伝子の可能性を考えた。それ以来、「緑髭効果」は、ある個体の遺伝子が、その遺伝子を持つ他の個体に利益を向けるような遺伝的自己認識の形態を指すようになった[note 1]。そのような遺伝子は特に利己的であり、その乗り物の運命に関係なく自身に利益をもたらす。それ以来、緑髭遺伝子は自然界で発見されており、ヒアリ(Solenopsis invicta)の「Gp-9」[27][28]、細胞性粘菌(Dictyostelium discoideum)の「csA」[29]、出芽酵母(Saccharomyces cerevisiae)の「FLO1」[30]などがある。

Remove ads

ゲノム内コンフリクト

→詳細は「ゲノム内コンフリクト」を参照

遺伝子は個体の利他性を生み出すことができるように、1個体のゲノム内の遺伝子間のコンフリクトを生み出すことができる。この現象はゲノム内コンフリクトと呼ばれ、ある遺伝子がゲノム内の他の遺伝子を犠牲にして自身の複製を促進するときに生じる。古典的な例は、減数分裂や配偶子形成の間に不正を働き、機能的な配偶子の半分以上を占めるようになる分離歪曲遺伝子である。これらの遺伝子は、その伝達が出生力の低下をもたらす場合でも集団内に存在し続けることができる。エグバート・リーは、ゲノム内コンフリクトの比較的低い発生を説明するために、ゲノムを「遺伝子の議会に例えた:各遺伝子は自身の利己的な利益のために行動するが、その行動が他の遺伝子を傷つける場合、他の遺伝子はそれを抑制するために結束する」[31][note 1]。

プライス方程式

→詳細は「プライス方程式」を参照

プライス方程式は、進化と自然選択の数学的記述である共分散方程式である。プライス方程式は、ジョージ・R・プライスがW・D・ハミルトンの血縁選択に関する研究を再導出しようとする中で導出された。

支持者

リチャード・ドーキンスとジョージ・C・ウィリアムズの他に、ジョン・メイナード=スミス、ジョージ・R・プライス、ロバート・トリヴァース、デイビッド・ヘイグ、ヘレナ・クロニン、デイビッド・ハル、フィリップ・キッチャー、ダニエル・デネットといった他の生物学者や哲学者たちが利己的遺伝子説を拡張し洗練させた。

批判

要約

視点

→「行方不明の遺伝性問題」も参照

遺伝子中心説は、エルンスト・マイヤー、スティーヴン・ジェイ・グールド、デイビッド・スローン・ウィルソン、哲学者のエリオット・ソーバーによって反対されてきた。代替案である群選択(MLS)は、エドワード・オズボーン・ウィルソン、デイビッド・スローン・ウィルソン、ソーバー、リチャード・E・マイコッド[32]、サミール・オカーシャ[32]によって提唱されてきた。

『ニューヨーク・レビュー・オブ・ブックス』に寄稿した記事の中で、グールドは遺伝子中心の視点を帳簿付けと因果性を混同していると特徴付けた。グールドは選択が多くの水準で働くと考え、選択の階層的視点に注意を喚起した。グールドはまた、『利己的遺伝子』の主張を「厳格な適応主義」、「超ダーウィニズム」、「ダーウィン的原理主義」と呼び、過度に「還元主義的」であると述べた。彼はこの理論が単純な「アルゴリズム的」進化論、あるいは目的論的原理の再導入につながると考えた[33]。マイヤーは「ドーキンスの遺伝子を進化の対象とする基本理論は全く非ダーウィン的である」とまで述べた[34]。

グールドはまた、「思いやりのある集団と利己的な遺伝子」というエッセイで利己的遺伝子の問題を取り上げた[35]。グールドは、ドーキンスが遺伝子に意識的な行動を帰属させているのではなく、進化に関する著作でよく見られる簡略化された比喩を単に使用しているにすぎないことを認めた。グールドにとって致命的な欠陥は、「ドーキンスがどれほど多くの力を遺伝子に与えたいと望もうとも、与えることのできない一つのものがある - 自然選択に対する直接的な可視性である」ということだった[35]。むしろ、選択の単位は遺伝子型ではなく表現型である。なぜなら、自然選択のインターフェースで環境と相互作用するのは表現型だからである。したがって、キム・ステレルニーによるグールドの見解の要約によれば、「遺伝子の違いは集団における進化的変化を引き起こすのではなく、それらの変化を記録するのである」[36]。リチャード・ドーキンスは後の著書『拡張された表現型』でこの批判に対して、グールドが粒子遺伝学と粒子発生学を混同していると反論し、遺伝子は発達する表現型への影響に関しては「混ざり合う」が、世代を超えて複製され組み換えられる際には混ざり合わないと述べた[10]。

2002年のグールドの死後、ナイルズ・エルドリッジは遺伝子中心の自然選択に対する反論を続けている[37]。エルドリッジは、エルドリッジの著書の直前に出版されたドーキンスの著書『悪魔の牧師』において、「リチャード・ドーキンスは自身の立場と故スティーヴン・ジェイ・グールドの立場との主な違いについて彼が考えることを述べている。彼は、遺伝子が進化において因果的役割を果たすという自身のビジョンがそれである」と結論付けているのに対し、グールド(とエルドリッジ)は「遺伝子を、何が何よりもうまく機能したかの受動的な記録者として見ている」と指摘している[38]。

Remove ads

脚注

出典

参考文献

関連項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads