トップQs

タイムライン

チャット

視点

防衛気象衛星計画

気象学、海洋学、太陽地球系物理学の研究を深めることを目的としたアメリカ国防総省の極軌道気象衛星打ち上げプログラム ウィキペディアから

Remove ads

防衛気象衛星計画(ぼうえいきしょうえいせいけいかく、英: Defense Meteorological Satellite Program:DMSP)とは、気象学、海洋学、太陽地球系物理学の研究を深めることを目的としたアメリカ国防総省の極軌道気象衛星打ち上げプログラムである。DMSP衛星は、2007年からはアメリカ海洋大気庁 (NOAA) によって衛星運用が行われている[1]。この衛星に独特な、軍事機密ミッションは1973年に機密指定が解除された。これらの衛星は、太陽に同期する平均高度830キロメートル(450海里)の極軌道上から気象画像を送り続けている [2]。

歴史

要約

視点

1960年代の十年間にわたって、米国の公的宇宙機関が関与し、気象学や天気予報の一プログラムとして扱ってきたものの中で、最重要なプロジェクトの一つが、この防衛気象衛星計画"DMSP"であった。一般大衆には知られることなく、米軍もまた気象衛星プログラムを開始していた。このプログラム、DMSPは、作戦に従事している戦闘員がもっと効力のある作戦を立案・遂行するために重要な天候と気候のデータを提供する事を期待されていた。

DMSP計画の当初から、このような計画が存在するという情報は「知る必要のある」人物だけに限定公開されたものだった。アメリカ合衆国議会は、民生用気象衛星打ち上げ計画に対して、相当額の予算を割り当てた。もし、第二世代の軍事衛星を打ち上げる為の計画の情報が露見してしまったら、軍にとってこの計画を正当化するのは大変難しいことになるだろうと考えられたのだ。

初期のDMSPシステムによる最初の任務は、雲が地球を覆う画像を電波により伝送することだった。1960年代初期、コロナ等の米国の高解像度写真偵察衛星は、衛星搭載の望遠カメラで地上を撮影し、それを衛星本体内に内蔵したフィルムに焼き付け、カプセルに詰めて大気圏再突入させるものであった。もし、偵察衛星が旧ソ連に代表される敵対国家の軍事基地など、最重要拠点を軌道上から撮影しようとした時、目標が雲で覆われていては枚数に限りの有るフィルムが無駄になってしまう。狙った地点に雲が有るか無いかを、先ず低解像度の衛星で確認し、ミサイルサイロなど、そこだけを撮影するために偵察衛星を用いたのであった。つまり、DMSPは、コロナ衛星が次に地上のどこを狙って"盗撮"するかという計画を立てるための"下見"の役をしたのである。そのような観測ミッションに役立てるために、全てのDMSP衛星は一般の偵察衛星と同じ太陽同期軌道を周っていた。衛星は、南北両極を通り、それぞれの日の同じ地方時に、地球上のそれぞれ違った縞模様を観察したものだった。DMSP衛星は、ほとんど101分の周期の軌道におり、地球を24時間に14.3周回する。太陽同期軌道の性質も兼ね備えたこの軌道の周期は、衛星が、二日に一度の間隔でこの惑星上の全地表面を通り過ぎることを目的としたものだった。

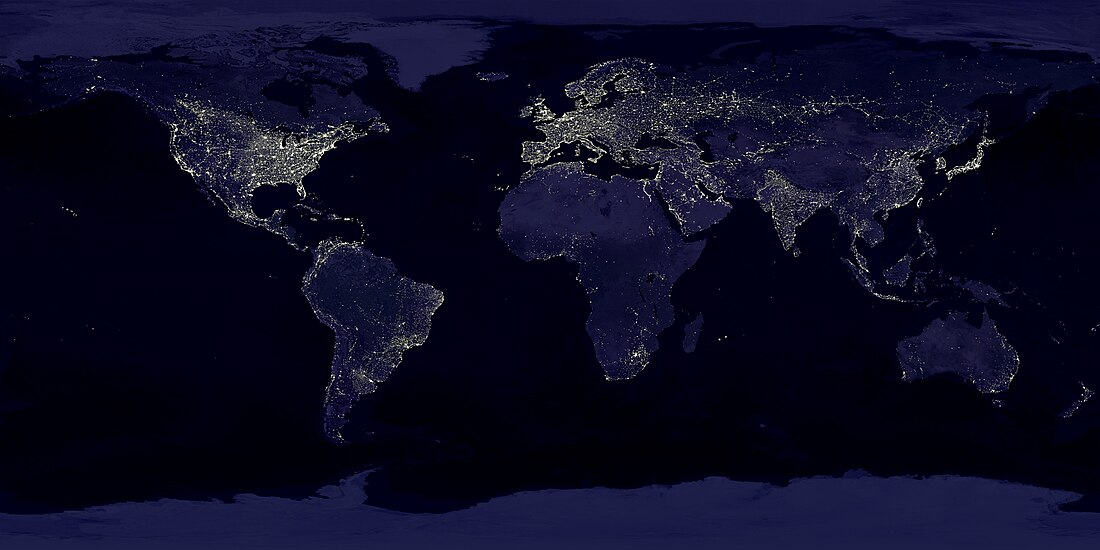

取得した画像は地上へ中継され、コマンド送信も可能な二ヶ所の地上局で受信された。それらはワシントン州スポケーンのフェアチャイルド空軍基地とメーン州ローリング空軍基地にほど近い退役したナイキミサイルの射場に設立された [3]。 これらのサイトから、取得した画像はネブラスカ州オファット空軍基地内の空軍汎地球気象局(AFGWC)に送られた。画像はすぐに処理を施され、軌道上の衛星から観測された雲が覆うパターンを表したモザイクをかけられた。気象予報士は各々の作戦を実行中のフライト・クルー達や他の司令官達に、刻々と変わる天気予報を即時送り届けることが出来た。さらなる改良により、DMSPにより可視光線で集められたデータを半月の月明かりが地上を照らし出した画像に編集できるようになった。赤外線処理は世界の夜景を上空から撮ることを可能にした。そのほかの改良として、衛星に搭載したコンピュータ上でのデータ処理能力の向上があげられる。そのために搭載コンピュータを複数搭載するとともに、電力要求の増加が行われた。

サービス開始から半世紀が過ぎ、DMSPは陸・海・空の三軍で日夜行われる軍事作戦を立案し、保守していく上で価値のあるツールとなった。1972年12月、DMSPからのデータは機密解除され、公的機関、研究機関で利用することが可能になった。1998年6月1日、コスト軽減のため、衛星の管制とメンテナンスの管轄はNOAAへと移管された。

Remove ads

打ち上げの歴史

要約

視点

DMSPはProgram 35、第35計画というコードネームで知られていた。1962年08月23日、ヴァンデンバーグ空軍基地(VAFB)にほど近いアルグエロ岬からのスカウト・X-2ロケットによる打ち上げが、プログラム35の打ち上げで最初に成功したものだった。[4][5] この打ち上げはP35-2と名付けられた。その一つ前、1962年05月24日の打ち上げ番号P35-1では、軌道投入に失敗していた。[6] スカウトロケットの使用を企図し、2回の成功も含めて全部で5回の打ち上げが有ったプログラム35は、全てヴァンデンバーグ空軍基地 LC-5から打ち上げられた。他の草創期の打ち上げはPGM-17「ソー」を初段に、アルタイル・ロケットもしくはバーナーII・ロケットを上段に使ってのものだった。プログラム35は、この時までには「データ取得・処理計画(Data Acquisition and Processing Program:(頭文字を取ってDAPPというアクロニムがこれらの衛星に使われることが有る))」と改名されていた。[7] 1982年から1995年にかけて、8機の衛星がアトラスEを使って打ち上げられた。1997年から2003年にかけて、3機がタイタンIIにより打ち上げられた。1機がデルタ IVにより打ち上げられた。

2012年1月現在、DMSPの最新打ち上げは2009年10月18日、アトラス V401を使って打ち上げられた通称:USA-210 DMSP Block 5D3-F18号機である。[8]

ユナイテッド・ローンチ・アライアンス(ULA)社は、DMSP18号打ち上げミッションの衛星分離後に、用済みになったが、まだ推進剤が使いかけで残っている第二段セントール・アッパーステージを使ってのフライトテストを実施した。この実験計画は、将来打ち上げられる可能性が有る宇宙燃料貯蔵庫において、使われる低温燃料管理技術を手に入れることが目的である。試験内容は、セントールを回転させ、遠心力を利用してタンク内の推進剤を気体と液体に分離するというものだった。打ち上げは順調に進み、試験も滞りなく進められた。[9]

この節は更新が必要とされています。 (2011年1月) |

ブロック 1

ブロック 2

ブロック 3

ブロック 4A

ブロック 5A

ブロック 5B

ブロック 5C

ブロック 5D

DMSP F-18にて、Special Sensor Ultraviolet Limb Imager (SSULI)が搭載された。SSULIはアメリカ海軍研究所所属の宇宙機工学部(Spacecraft Engineering Department)と宇宙科学部(Space Science Division)で開発された。 SSULIでの観測は、80ナノメートルから170ナノメートルまでの波長帯域の紫外線を使い、中間圏から電離圏までの高度でのプロファイル情報をもたらす。これらの観測結果は空軍気象局によって活用される。[16]

DMSP F-18が打ち上げられた後、もう2機のDMSP衛星が打ち上げられる予定である。[14]

Remove ads

写真資料

- DMSP - Block 5D2

- DMSP - Block 5D2

- DMSP - Block 5D1

- DMSPに使われたペイロードフェアリング。 SLC-10にて。

出典

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads