トップQs

タイムライン

チャット

視点

骨壺墓地文化

ウィキペディアから

Remove ads

骨壺墓地文化(英: Urnfield culture)は後期青銅器時代(紀元前1300年ごろから紀元前700年ごろ)の、温帯ヨーロッパの一帯における主要文化。ドイツ語でウルネンフェルト文化、英語でアーンフィールド文化とも呼ばれる。

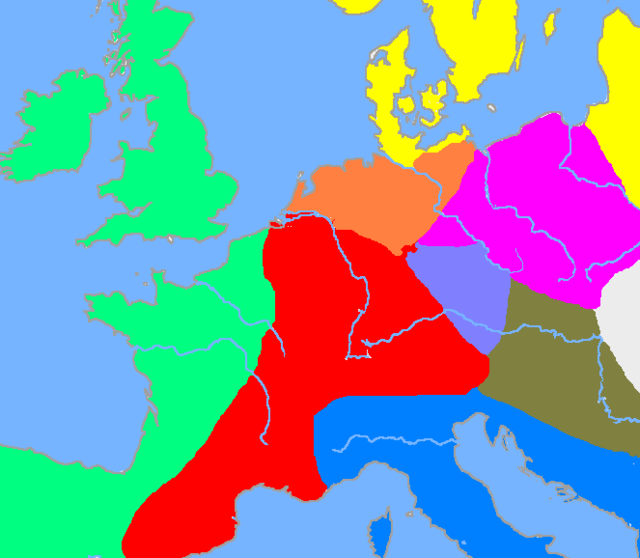

赤は中部骨壺墓地文化

オレンジは北部骨壺墓地文化

ブルーグレーはクノヴィズ文化

ピンクはルサチア文化(ラウジッツ文化)

茶はドナウ地方の諸文化

ブルーはテッラマーレ文化

黄緑と黄色は骨壺墓地文化と交流はあったものの、これには属さない文化群:

黄緑は西欧青銅器時代の諸文化(注:単一の文化圏ではない)

黄色は北欧青銅器時代の諸文化(注:これも単一の文化圏ではない)

遺体を火葬し、遺灰を骨壺に収め、天板や特別に意匠を施された蓋で骨壺を閉じ、武器や装飾品と一緒に墓所に埋葬する習慣がある。「骨壺墓地文化」という名称は、こういった墓地の形態に由来する。

丘や断崖の上、島、湖畔、などといった場所に、防御措置の施された集落を形成する。刀、カミソリ、ナイフ、鎌、針、兜、鎧、盾、容器などを青銅で作る。

この文化は複数の地方文化に分かれている。そのうち最も重要なのはルサチア・グループ(ないしルサチア文化と呼ばれる文化集団)で、ポーランド、ドイツ東部、チェコ、スロバキア、ウクライナ西部を占めている。ルサチア・グループは、プロト・スラヴ人の文化のひとつとみなされる トシュチニェツ文化の後継文化である[1]。

インド・ヨーロッパ語族の中央ヨーロッパからヨーロッパ辺縁部へ向かっての拡大移動の多くの場合が、ヨーロッパの広い範囲で骨壺墓地文化の墓地形態が広まっていったことにより起こったと解釈されている[2]。たとえば骨壺墓地文化は西方ではのちにハルシュタット文化やラ・テーヌ文化が発生・拡大する地域に広まっているが、これはプロト・ケルト人[3]に相当するであろうと推定される。特にイベリア半島におけるケルト人の出現に関してはこの見解は重要である。というのも、ハルシュタット文化やラ・テーヌ文化はイベリア半島には到達しなかったいっぽう、当地にはその前の時代の骨壺墓地文化との接触の痕跡は存在するため。ただし、当地の骨壺墓地文化の遺跡がどれも必ずケルト人のものであるとは限らない[4]。イタリアに発展したヴィラノヴァ文化(Villanovan culture)の発展やその後の後期青銅器時代の文化的発展も骨壺墓地文化の人々の北方からの移住によるものか、あるいは単にこの文化の南方への普及によるものであることが考えられ、ここの言語はケルト語派あるいはイタリック語派の言語(ないしウェネティ語)[5]であろうとされている。中央ヨーロッパ東部では、イリュリア人との関係が考えられている。ポーランドがスラヴ人の主要な源郷のひとつであったろうと推測する研究者たちは、ルサチア文化の担い手はプロト・スラヴ人諸集団のうちのこの地における地方集団だったのではないかと考えている[1][6]。

Remove ads

脚注

参考文献

関連項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads