トップQs

タイムライン

チャット

視点

G分染法

ウィキペディアから

Remove ads

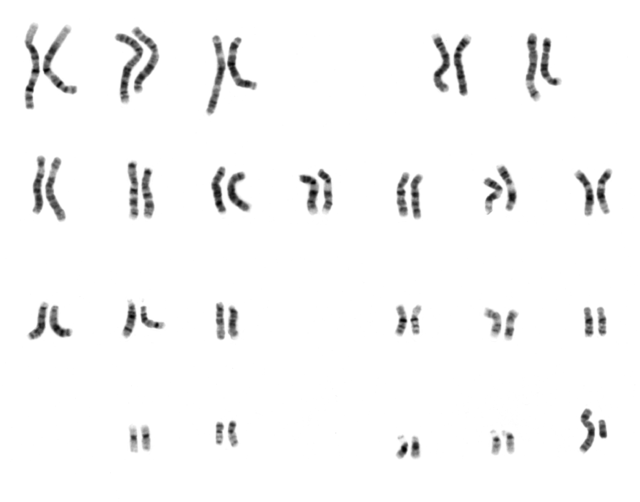

G分染法(G-banding)は、凝集した染色体を染色し核型を可視化するために細胞遺伝学で用いられる技術である。染色体のセット全体を撮影できるようにすることで、遺伝病の同定の際に有用である[1]。中期の染色体をトリプシンで処理で部分的に消化し、ギムザ染色を行う。アデニンとチミンの割合が多く遺伝子数が少ない傾向にあるヘテロクロマチン領域は、より濃く染まる。対照的に、グアニンとシトシンの割合(GC含量)が多く転写が活発に行われるユークロマチン領域はあまり染まらず、明るいバンドに見える。染色体の各腕はセントロメアからテロメアまで番号が付けられており、これにより染色体上の全てのバンドは一意に定まり、正確に記述できる[2]。G分染法の反転は、R分染法により得られる。各染色体に特有の明暗のパターンがあるため、染色体転座等の染色体異常を同定するのに用いることができる[1]。

単一の色で異なる染色体を区別することは難しいため、単純な染色に基づいて染色体を同定し分類することは困難である。そのため、染色体上に「バンド」を可視化するG分染法のような技術が開発された。これらのバンドは、相同染色体では見た目が同じになるため、同定はより簡単に正確にできるようになる。染色体の凝集度が少ないと、G染色でより多くの帯が見えるようになる。これは、異なる染色体は中期よりも前期の方がより差異が明確になることを意味している[3]。

他の分染法には、以下のようなものがある。

Remove ads

出典

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads