トップQs

タイムライン

チャット

視点

O-S境界

ウィキペディアから

Remove ads

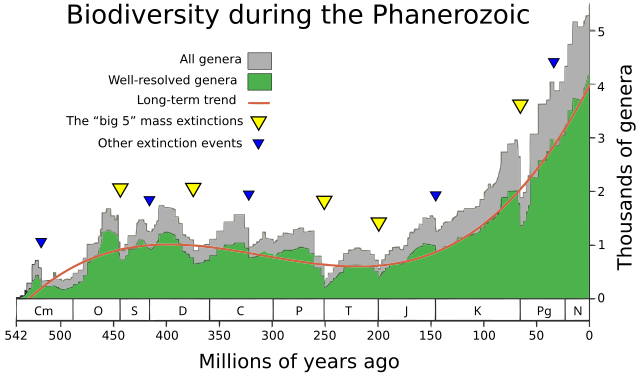

O-S境界(オー・エスきょうかい、英: Ordovician–Silurian boundary)とは地質年代区分の用語で、約4億4380万年前(誤差150万年)のオルドビス紀とシルル紀の境目に相当する[1]。古生物学上では五大大量絶滅に数えられる顕生代最初の大量絶滅が発生し、動物をベースとした群に大きな打撃を与えた[2]。

オルドビス紀末の大量絶滅はオルドビス紀のヒルナンシアン期の間に起き、絶滅のピークは2つに分かれていた。1つはヒルナンシアン期の前期、1つはヒルナンシアン期の中期にあった[3]。この大量絶滅は海洋生物に大きな打撃をもたらし、海洋生物全体では49%から60%の属が絶滅し、種レベルでは85%が地球上から姿を消した[4]。具体的には全腕足動物と外肛動物の科の三分の一が、コノドント・三葉虫・フデイシの複数のグループが絶滅した[5]。特に影響を受けたのは腕足動物・二枚貝・棘皮動物・外肛動物・サンゴであった[6]。オルドビス紀の寒冷化以前では気温は比較的温暖であった。その寒冷化の速さと、海水準の低下による生息域の減少が絶滅を加速させたと考えられている[7]。海水準の低下により大陸棚沿いの生息環境は一掃された[6][8]。この時代に氷床が発達していた証拠もサハラ砂漠の堆積物中で発見された[8]。

Remove ads

影響

絶滅は当時生物大放散事変(GOBE)が進行していた時代に起き[9]、オルドビス紀とそれに続くシルル紀の境界をマークする。2020年に中国科学院南京地質古生物研究所が発表した研究によれば、大量絶滅は4億4310万年前から4億4290万年前までの20万年の間に発生していた[10]。絶滅事変の間には生物学的な指標となる炭素と酸素の同位体比の複数の変動が確認されている。無酸素水塊の拡散も当時の生物に大きく影響した[11]。これらの複雑性は、近い間隔の独立した複数の出来事か、あるいは1つの出来事の特定の段階を示唆している可能性がある。

当時は複雑な多細胞生物の大部分が海に生息しており、全動物の科の49%に及ぶ100の海洋生物の科が絶滅した[12]。フデイシや腕足動物など底生生物の動物群が打撃を受けた[3]。一方で放散虫の属は微減したものの、放散虫化石に見られる古生代の他7つの絶滅事変ほどの影響は見られなかった[13]。

当時の海洋の消失の統計分析から、生物多様性の減少は種分化の減少ではなく主に絶滅の急激な増加によるものであると示唆された[14]。プランクトン様の生態を持つ海洋生物の複数グループは、後期オルドビス紀には底生生物のグループよりも紫外線の放射に晒されていた。大量絶滅時には底生生物よりも先にプランクトン様生物が影響を受け、深海に棲息する生物よりも浅海に棲息する生物の方が絶滅の可能性が高かった[3][7]。

Remove ads

可能性のある原因

要約

視点

南極に位置していたゴンドワナ大陸の急速な氷床の発達・寒冷化・世界の海洋の全水柱における流体力学的な変動、およびそれに対応する海水準の低下はストレス状態の前提となっており、オルドビス紀の海洋生物相の主要な生態系ニッチである大陸棚と浅海盆の減少をもたらした。他の大量絶滅現象と同様に、これらの過程には火山活動やそれによる光合成や生物生産性の低下・食物連鎖の破壊・海洋無酸素事変を伴っていた。大気中の二酸化炭素を消費する陸生藻類や微小植物プランクトンの出現と繁栄は、温室効果を減少させて気候システムの氷河期時代への移行を促進するという、この時期に特有の役割を果たした[15]。

氷床の発達

氷河時代に伴う2つの環境変動が後期オルドビス紀の絶滅の大部分の原因となった。1つは当時の生物が強烈な温室効果に適応していたため全球的な気候の寒冷化が特に有害であったことである。もう1つは、氷床の形成で水が集積されて海水準が低下し、広大な内海が失われて数多くの固有の生物の生息地が消失したことである。

ゴンドワナ氷床の存在は顕生代で最も苛烈な氷河時代の始まりと終わりに対応するとみなされており、この氷河期は中期ヒルナンシアン期で終わりを迎えた[3][9]。

南半球の超大陸ゴンドワナが南極点を超えると、大陸上に氷床が形成された。当時の南極点であった南アメリカ北東部およびそれに隣接する北アフリカの上部オルドビス系からはこれに対応する岩石層が検出されている。世界中の水が氷河に凝固した後、間氷期には水が解放され、海水準が劇的に上下を繰り返した。最初の海退で多くの生息地を失った当初の生物群は海進で戻ってきた後、さらなる海退を受けて激減を続けた。北アフリカでは、地震断面から氷河の5回のパルスが記録されている[16]。

ガンマ線バースト

最初の絶滅は地球から6000光年以内(銀河系の太陽系近くの腕)の超新星に由来するガンマ線バーストで引き起こされたと提唱した科学者もいる。10秒のガンマ線バーストで地球大気のオゾンの半分が即座に剥ぎ取られ、惑星の光合成に携わる生物を含む地表生物の多くが高レベルの極端紫外線放射を浴びただろうと推測された[7][17][18][19]。この仮説は絶滅の始まりのパターンと一致するが、このようなガンマ線バーストが地球の近くで起こったという証拠はない。

火成活動

後期オルドビス紀の氷河作用に先駆けて、大気の二酸化炭素濃度は 7,000 ppm から 4,400 ppm へ低下していた[20][21]。火山活動により堆積した新しい珪酸塩岩は浸食を受けると大気中に二酸化炭素が引き出される。二酸化炭素の重要な役割は2009年の論文で示されている[22]。大気と海洋の二酸化炭素レベルはゴンドワナ氷床の成長・崩壊に伴って変動した可能性がある[11]。後期オルドビス紀を通して、大規模な火山活動からのガス放出はアパラチア山脈の隆起による激しい風化によってバランスが取れていた。ヒルナンシアン期になると火山活動は停止し、継続的な風化によって二酸化炭素は急激に減少することとなった[21]。これは急速で短い氷河期と一致する。

また、火成活動は必ずしも温暖化に寄与したとは限らない。火山から噴出した二酸化硫黄が大気中で硫酸のエアロゾルを生み出し、それが地表に届く太陽光を遮蔽して気候の寒冷化、そして氷床の発達に寄与したとも考えられている。また、同研究では以下に説明する有害金属も火成活動に由来すると推論されている[23]。

金属汚染

海洋の酸素が減少したことにより鉛やヒ素や鉄といった海底の有害金属が水中に溶け込んだ可能性も指摘されている。生物が利用可能な海洋の栄養素の増加、また、地球規模の冷却による海洋循環の低下が要因となっている可能性がある[24]。有毒金属は食物連鎖の下位の栄養段階にある生物を死に至らしめ、個体数の減少を引き起こし、その結果として食物連鎖の上位に位置する摂食生物の餓死をもたらした可能性がある[25][26]。現在のリビア砂漠に分布する当時の地層では、プランクトンの奇形が通常の100倍以上の頻度で確認できる[27]。

これらの金属は先述する火成活動に由来する可能性もある。日本の東北大学などの研究では、中華人民共和国とアメリカ合衆国に分布するO-S境界付近の地層から高濃度の水銀が検出されており、大規模な火成活動で水銀が大気中に放出されたと推測されている[23]。

Remove ads

絶滅事変の終わり

氷床が融解して海水面が上昇すると再び絶滅のピークが訪れた[3]が、それが安定すると絶滅事変も収束を見せた。シルル紀の初期に大陸棚が長期間再び冠水したため、生命の多様性は回復し、生き残った生物群集の中で生物多様性が増加した。

このように生物多様性が大きく失われた後、シルル紀の生物群集は最初に、より複雑ではなく、より広範囲に分布するようになった。後期オルドビス紀の特徴であった固有性の高い動物群集は、顕生代で最も世界的な動物群集に取って代わられ、シルル紀のほとんどの期間にわたって持続する生物地理学的パターンを呈した[2]。

オルドビス紀 - シルル紀の大量絶滅事変はペルム紀末の大量絶滅や白亜紀末の大量絶滅のように長期に亘る爪痕を残したわけではなかったが、短期間のうちに数多くの分類群が地球上から姿を消し[2]、多様性は失われて変化していった。

出典

関連項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads