トップQs

タイムライン

チャット

視点

SUBARUのトランスミッションの一覧

ウィキメディアの一覧記事 ウィキペディアから

Remove ads

SUBARUのトランスミッションの一覧(スバルのトランスミッションのいちらん)では、SUBARU車のマニュアル、オートマチック、および連続可変(CVT)トランスミッションについて述べる。

SUBARUは独自のマニュアルおよびCVTトランスミッションを製造している(OEMの軽自動車およびジャスティ用以外)。1970年代以降、全てのスバルの従来型オートマチックトランスミッションはスバルの仕様に適合されたジヤトコ製である[要出典]。2014年モデル年、北米仕様のスバル車における従来型オートマチックトランスミッションはリニアトロニックCVTに置き換えられた(3.6リットルエンジンを搭載したアウトバックといった例外を除く)。

オートマチック

要約

視点

3速 (3AT)

全てのスバルの3速オートマチックトランスミッションはジヤトコ製であった。

4速

スバルは古いジヤトコの設計に基づいて独自の4速オートマチックトランスミッションを作った。これはFWDおよび常時全輪駆動車で利用可能であった。

ACT-4またはVTD

スバルはアクティブトルクスプリットおよび可変トルク配分(VTD)と呼ばれる2種類の駆動力伝達システム使用する。アクティブトルクスプリット式は前輪を直接的に、後輪を油圧クラッチを介して駆動する。制御ユニットは車速、ギア位置、車輪速など複数の要素を監視し、メモリに格納されたモデルに基づいてクラッチの適用を変動する。これによって、数パーセントから完全にロックされるまでの間で後輪へのトルクが常に、積極的に変化する。制御ユニットは一秒間に数回トルクを変動できる。より高出力エンジンを持つ車両はより積極的なモデルを使用し、これによって一般により高いリアエンゲージメントがもたらされる。後に消費者の混乱を減らすための試みとしてトルク分割の数字が示されたが、制御ユニットに固定の出発点を与える機械的またその他の装置が存在しないためこれらの数字には何の意味もなかった。このシステムはアルシオーネ 2.7VX導入後のほとんどのスバル車で使用されるより一般的に使われる機構である。VTDはクラッチに対してツイン遊星センターデフを追加し、したがって遊星ギア比から計算される固定の出発トルク分割を有する(最も一般的には45:55)。積極的なクラッチ動作はACTシステムと同様であるが、クラッチはがデフそのものとしてではなくデフの動作を抑えるために使われる。VTDは1991年にアルシオーネSVXで導入され、VDCアウトバックや米国市場モデルの2003~04年レガシィGT/2.5GTなどターボチャージャーを搭載した高性能モデルで大抵見られる。アクティブトルクスプリットおよびVTDは両世代の4速トランスミッションで見られるが、5速トランスミッションはVTDのみを使用する。

4速 (E-4AT)

このトランスミッションはスバル・アルシオーネ 2.7VXおよびレオーネ・ツーリングワゴンで使用するために1988年に発表された。ベルハウジングおよインプットシャフトはスバル・EJ型エンジンのために変更された。第1世代は1998年頃まで使われた。第2世代は2008年まで使われた。

- 初代日産・パスファインダーも外部トランスファーケースが付けられたこのトランスミッションを使用した。

5速 (E-5AT)

→「ジヤトコ・5R05トランスミッション」を参照

6速 (E-6AT)

Remove ads

連続可変(CVT)

要約

視点

ECVT

→詳細は「ECVT」を参照

スバルは、スバル・ジャスティの小排気量3気筒エンジンから合理的な加速と燃費を得るためにCVTを開発した。プッシュベルトシステムを使用しており、シフター上のボタンが押し下げられた時に後輪をエンゲージするオプション4WDユニット付きであった。また、牽引または登坂時により良いトルク配分を得るためにエンジンの回転数をほぼ2倍にする「スポーツモード」も備えている。シフト表示はP-R-N-D-Dsと読め、DsはDrive Sportを意味する。このCVTトランスミッションは総走行距離が蓄積すると信頼性がないことが判明したため、スバルは第5世代レガシィ/アウトバックまでCVT搭載車の北米への輸出を停止した。スバルは日本での販売のためだけにCVT付きの軽自動車の製造を続けた。長年にわたるトランスミッションの設計の改良に加えて、スバルは他メーカーにCVTを提供した。ジャスティのECVTは1988年11月に油圧作動4WD仕様も利用可能となり(5MT車は空気圧作動であった)、このモデルはジャスティ4WD ECVTと呼ばれた。

採用車種:

i-CVT

→詳細は「ECVT § i-CVT」、および「ジヤトコのトランスミッション一覧 § 無段変速機(CVT)」を参照

1998年に発表された、ロックアップ機構付きトルクコンバータを搭載し、クリープ現象による滑らかな発進を可能にしたCVT。

プレオ、R2、R1の一部グレードに搭載された7速マニュアルモード付きi-CVTは、スポーツシフトi-CVT(SS i-CVT)と呼ばれる[1][2][3]。

採用車種:

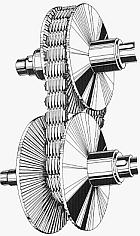

スバル・リニアトロニックCVT: TR690型およびTR580型

2009年、スバルは5代目レガシィ/レガシィアウトバックおよびエクシーガに「リニアトロニック(Lineartronic)」と名付けた新改良CVTを搭載した。リニアトロニックは金属チェーンを使用したプーリー(滑車)型CVTであり、プーリーシステムの単純さと金属チェーンの耐久性から最も信頼性が高いと考えられている。加えて、金属チェーン・プーリーシステムは一般的に他のCVT設計よりも静かである。金属チェーンは、アウディのマルチトロニックCVT(1999年発表)と同様に、ドイツ・シェフラー・グループのルーク(LuK)社から供給を受けている[4]。金属チェーン式は金属ベルト式よりも巻き掛け半径が小さくできるために変速機の変速比幅(レシオ・カバレッジ)をより広く設定でき、伝達効率と燃費性能をより高めることができる[5]。

高容量(TR690型、第1世代)と中容量(TR580型、第2世代)の2種類があり、前者は「スポーツリニアトロニック」と呼ばれている[6]。第2世代のTR580型の方がTR690型よりも100 mm短く、15%軽い[7]。

マイルドハイブリッド(e-BOXER)用のリニアトロニックは中容量型を基にプライマリープーリー後部を100 mm延長し、その延長部分上部にモーターが、下部に湿式多板の出力クラッチが納められている[8]。

米国では、リニアトロニックはアウトバック、レガシィ、フォレスター(2014年)の2.5iエンジン、インプレッサおよびXV(クロストレック)のFB20エンジンで利用可能である。東南アジアでは、2010年以後のレガシィで利用可能である。スバルは本トランスミッションが「最適なレブレンジにエンジンを保ちながら燃料効率を最大化する途切れることのない力」を与える、と主張する。

リニアトロニックはエンジンとトランスミッションを接続するために特別に改良されたトルクコンバータを使用する。従来型のトルクコンバータのように滑ることができるが、非常に低速での巡行時を除く全ての条件下でロックし続ける。加速時にロックアップ状態が持続することで、クラッチの効率性と制御性を確保しつつ、従来の遊星式オートマチックトランスミッションと同様の動作を実現している。マニュアルモード(6、7、または8速)付きのモデルではパドルシフトを使って手動で変速比を制御することもできる。

変速比幅は以下の通り[9]。

- TR690(最大許容入力トルク400 N·m)

- 2010-2012 レガシィ/アウトバック 2.5L NA

- 2015-2019 レガシィ/アウトバック 3.6L NA

- 2014-2020 フォレスター 2.0L ターボ

- 2014-2020 レヴォーグ 2.0L ターボ

- 2015-2020 WRX 2.0L ターボ

- 2019-2020 アセント

- 2020- レガシィ/アウトバック 2.4L ターボ

- TR580(最大許容入力トルク250 N·m、300 N·m)

- 2013-2020 レガシィ/アウトバック 2.5L NA

- 2012- インプレッサ 1.6L NA、2.0L NA

- 2013- XV 1.6L NA、2.0L NA

- 2014- フォレスター 2.0L NA、2.5L NA、1.8L ターボ

- 2014-2020 レヴォーグ 1.6L ターボ

- 2020- レヴォーグ 1.8L ターボ

TR690型と比較したTR580型の主な違いは以下の通りである[11]。

スバルパフォーマンストランスミッション(SPT)

2.4 Lターボエンジンを搭載する2代目レヴォーグおよび2代目WRX S4には、スポーツ変速制御を備えた高容量TR690型(スポーツリニアトロニック)が搭載されており、スバルはこれをスバルパフォーマンストランスミッション(Subaru Performance Transmission、略称SPT)と呼称している[12][13]。北米のアセントおよびアウトバックに搭載されていた変速比幅6.9のスポーツリニアトロニックをローギヤード化し、油圧系に手が加えられている[14]。最大許容入力トルクは375 N•mである[14]。走行モードがIモードでは無段変速が、SモードとS♯モードでは有段制御(8段)が行われる。変速比は3.490 - 0.505、マニュアルモード時は1速3.490/2速2.030/3速1.461/4速1.115/5速0.903/6速0.755/7速0.645/8速0.571[15]。

初代WRX S4および2.0リットルターボ・レヴォーグに搭載されていたスポーツリニアトロニックからの改良点は以下の通りである。

Remove ads

マニュアル

要約

視点

型番の1文字目の “T” はトランスミッション、それに続く場合がある “Y” は常時AWD用、”M” は前輪駆動(FF)用、2桁の数値は軸間距離(ミリメートル単位)を示す[18]。したがって、例えばTY75型は常時AWD用で軸間距離75 mmのマニュアルトランスミッションである。

4速

スバルは1970年から1989年までいくつかの4速トランスミッションを製造した。

5速

5MT EA

5MT(4WD)

ジャスティ

5MT

特筆すべきは、1995年まではターボ車にのみ油圧クラッチが採用されていたことである。また、1998年にはターボ車のクラッチがプッシュ式からプル式に変更され、ベルハウジングやフォークのマイナーチェンジが必要となった。

5MT 修正版

6速

SJ型フォレスター2.5i、インプレッサWRX STi、およびレガシィspec. B

現在米国市場仕様のスバル車で利用可能な6速マニュアルトランスミッションにはいくつかの種類が存在する。STiの6MTは長年にわたって様々な変化を経験しているが、常にドライバーズコントロールセンターデフ(DCCD)付きのフロントLSDを有している。2006年、STiの6MTはセンターデフのリミテッドスリップユニット化、一部のギアのわずかな軽量化などいくかの変更が行われた。Spec. Bの6MTはSTiのユニットとは異なるギア比(具体的には6速ギアが長い)を持ち、DCCDは持たず、フロントデフもセンターデフもリミテッドスリップユニットではない。Spec BはSTiにユニットの頑強性のほぼ保ちながら、WRX STiよりもギア比が長いため一部の人々によって非常に大事にされている。

- 2004年初期型WRX STiモデルは雌形フロント車軸を持つトランスミッションに挿入されたスタブ車軸を搭載している。2004年後期型WTX STiモデルにはスタブがなく、代わりに雄形前車軸を持つ。

- 2004~05年モデルのWRX STi 6MTは、最終減速比が3.90であった。2006~07年は3.545となり、非STiのWRXオーナーの間でトランスミッションの交換が盛んに行われるようになった。これは、非STi WRXの多くがR160リアデフの3.545最終減速比を採用しているためである。

- 2008年モデル以前のWRX STi 6MTバージョンでは、トロコイド型オイルポンプをトランスミッションケースの後部に取り付けた自己完結型のオイルシステムを採用した。しかし、2008年以降は、スプラッシュ/スクレーパー方式の潤滑システムを採用したため、この機能は廃止さた。しかし、2015年以降のWRX STiでも、オイルポンプを搭載した6MTバージョンは、STiグループNパーツシステムのトランスミッションとしてリストアップされており、認定トランスミッションオイルクーラーを装着することができる。スバルテクニカインターナショナルでは、2007年モデル以降のグループNレースにてオイルポンプ式6MTを引き続き採用しているため、モータースポーツ/ヘビーデューティー用途ではオイルポンプ式トランスミッションが依然として好まれていると判断される。そのため、2008年以降のWRX STi 6MTのスプラッシュ/スクレーパーオイルシステムは、モータースポーツ用に改造されるまでの展示車/生産車には複雑な潤滑システムは必要ないと判断したスバルの経費削減策の副産物であると考えられる[19]。

BM/BR型レガシィ/アウトバック

2009 - 2014年に販売された5代目レガシィ/アウトバック(海外のみ)では、「2.5GT」および「2.5i」(海外のみ)に6速MTが設定された。このトランスミッションは、スプリットケース式の5速ミッションを進化させたもので、WRX STIの6速ミッションとは部品を共有していない。また、従来のダイレクトメカニカルリンクを使用した設計とは異なり、ケーブルシフターを採用している。

2015 WRX

2015年のWRXはFA20DIT型に、新しい6速MTを組み合わせている。このトランスミッションは、従来のWRXに搭載されていた5MTと同様に、トルクを50/50に分割するビスカス・リミテッド・スリップ・センター・デフを採用している。後退(リバース)は6速の右側にあり、STiの6MTと同様にシフトノブの下にあるロックアウトリングを持ち上げることでアクセスする。

WRX 6MTは、レガシィ/アウトバックと同様に、旧型の5MTと同様のスプリットケース式で、WRX STi 6MTとの内部的な共通性はない。

2018 クロストレック

Remove ads

出典

参考文献

関連項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads