トップQs

タイムライン

チャット

視点

ツインクエーサー

ウィキペディアから

Remove ads

ツインクエーサー[11] (Twin Quasar[1]、Double Quasar) とは、地球からおおぐま座の方向に約138億5000万光年離れた位置にある約91億年前の宇宙に存在するクエーサーである。初めて発見された重力レンズ効果の実例である[8]。しばしば符号名を省略したQ0957+561と呼ばれる[4][5][6][12]。

Remove ads

発見

ツインクエーサーは、1979年3月にキットピーク国立天文台の2.1メートル望遠鏡を用いて、デニス・ウォルシュ (Dennis Walsh)、ロバート・カースウェル (Robert Carswell)、レイ・ワイマン (Ray Weyman)の英米合同研究テームが発見した。彼らは2つのクエーサーが6.3秒角[2]と異常に接近しており、また赤方偏移やスペクトル線の値が全く同じに見えるほど非常に似通っていることに気づいた。このことから、この2つの光源が別々の天体ではなく、同一のクエーサーが重力レンズ効果によって分離して見えた像であるという可能性を提唱し、実際8か月後に重力源となる銀河YGKOW G1を発見して実証に至った[8]。

一般相対性理論によれば重力によって時空がゆがむため、このゆがみに沿って進んだ光は方向が曲がるとされている。もし観測者と天体の間に巨大な重力源があれば、重力源があたかも凸レンズの役割を果たし、天体から発せられた複数方向の光が観測者に届くため、観測者から見れば複数の像が見えることになる。これを重力レンズ効果と呼び、アルベルト・アインシュタインが1936年にその可能性を予言した。当初、複数の天体が遠い距離で重力レンズ効果が生じるような配置に偶然なる可能性は非常に低く、実際に重力レンズ効果が観測されることはないであろうと考えられていたが、ツインクエーサーがその最初の観測例となった。2012年現在においては、このような多重像クエーサーはその後約100個も発見されている。なお、像ではなく実際に別々のクエーサーが重力的につながっている真の二重クエーサーの発見は、QSO B2345+007A/Bを待たねばならない[13][14][15]。

Remove ads

物理的性質

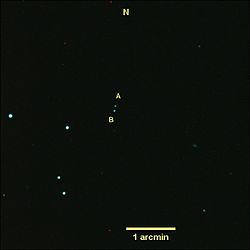

ツインクエーサーはその名の通り2つの像を持ち[1]、それぞれQSO B0957+5608AとQSO B0957+5608Bと名づけられている[7][9]。ツインクエーサーという固有名はその2つの像に由来するが、2012年現在においては観測された2つの像を持つクエーサーはツインクエーサーのみではなく多数あるため、他の二重像クエーサーからの特定が必要な場合はQ0957+561やQSO B0957+5608の名称が使われる[1][4][5][6][12]。

ツインクエーサーの2つの像の離角は6.3秒角であるが、これは発見時には重力レンズ効果の可能性を気づかせるくらい近いとはいえ二重像クエーサーとしてはかなり離れているほうである。実際ツインクエーサーの離角の記録は、2003年12月18日に発見されたSDSS J1004+411が14.6秒角と倍以上の値で更新するまで実に四半世紀の間最大の値であった。なおSDSS J1004+411の値は、そのわずか3週間後の2004年2月13日に2QZ J1435+0008が33秒角と更に倍以上の値で更新している[2]。

ツインクエーサーの赤方偏移の値は2つともほぼ同じ1.414[7][9] であり、このことからツインクエーサーは約91億年前の宇宙に存在する約138億光年離れた位置にある天体であることがわかる。ただし、2つの像の明るさの変化は414日から420日のタイムラグが存在し、これはAとBの像に該当する光が移動した距離は厳密には1.1光年程度異なることを示している。タイムラグの現れ方からAの方がわずかに短い距離を持つと見られる。視等級は2つの像それぞれが16.95等級[7][9]、合計で16.7等級[1] であり、距離から計算される絶対等級は-25.5等級である。光度から推定される超大質量ブラックホールの質量は太陽質量の30億倍から40億倍とかなり重い[3]。

ツインクエーサーの2つの像のスペクトル線はよく似ているが厳密には差異が生じている。これは、それぞれの像の光が移動してきた銀河間空間にある銀河間塵などの物質がわずかに異なることを示している[16]。

Remove ads

重力源

ツインクエーサーの像を生み出す原因となっている重力源は、YGKOW G1またはYGKOW 88と呼ばれる銀河である。cD型の巨大な楕円銀河であり、孤立した銀河ではなく銀河団の中にある。YGKOW G1はツインクエーサーの発見から8か月後の1979年11月に発見された[4]。赤方偏移の値は0.39[2][10]であり、地球から50億光年離れた位置にある。

銀河系外惑星観測の可能性

ツインクエーサーの像は光度変化をしばしば起こすが、ハーバード・スミソニアン天体物理学センターにて天文学者のルドルフ・シルト (Rudolph Schild) が率いる研究チームが観測した1996年の光度変化は、今までに観測例が無い異常なものであった。光度変化はツインクエーサーがもつ固有のタイムラグをもって2度観測されている。光度変化は長いタイムスケールで0.3等級、1か月あたり0.05等級の変化であった。この光度変化は、ツインクエーサーを分離する重力源であるYGKOW G1に属するとても小さな質量の物体がもたらす重力マイクロレンズ効果によるものではないかとされている。

仮に変化の原因が太陽系外惑星であった場合には、YGKOW G1の距離である49億光年離れた位置で発生したことになり、2012年現在発見されている中で最も地球から遠い惑星であるMOA-2011-BLG-293Lbとの距離の2万3320光年[17]をはるかに上回り、最も遠い太陽系外惑星になると同時に銀河系の外で発見された初めての惑星となり、銀河系外惑星の最初の観測報告ともなる。ただし、重力マイクロレンズ効果は惑星が偶然ツインクエーサーの手前を通過した場合に発生するものであり、当該惑星が属する恒星系が所属する銀河YGKOW G1内で公転運動を行うことにより位置関係が変化することから事象としての再現性はなく、したがって再確認を行うことはできない[6][12][18]。

なお、当該光度変化が銀河系外惑星によるものであった場合、観測値から当該惑星は地球質量の約3倍の質量を持つこととなる。

Remove ads

宇宙ひもとの関連

ツインクエーサーの2つの像は先述の通り約14か月程度の光度変化のタイムラグを持つ。しかし、1994年9月から1995年7月までの間に発生した4回の別々の光度変化は、タイムラグがあるようには見えなかった。ルドルフ・シルトは、宇宙ひもが考えられる唯一の原因としている。宇宙ひもとは、時空の相転移の際に発生した位相的欠陥のことであり、その超高密度に由来する非常に強い重力を持つ。この宇宙ひもが約100日間の周期で振動していれば、タイムラグのない光度変化を説明できるとしている[5][19]。

MECOとの関連

クエーサーは一般的に中心部に超大質量ブラックホール、周辺部に降着円盤を持つものとされているが、ルドルフ・シルトは中心部の天体はブラックホールとよく似た永久崩壊した磁気天体(MECOs)かもしれないと考えている。ツインクエーサーはその候補である。ツインクエーサーのジェットは、わずか0.12光年(8000AU)の狭い領域からエネルギーが放出されているように見える。しかし、両極とも0.016光年(1000AU)離れた位置から放出されているように見え、降着円盤の内側0.032光年(2000AU)からの領域は特に白熱している構造を持っている。ルドルフ・シルトは、このような構造はブラックホールよりMECOsのような強い磁場を持つ天体の方が説明しやすいとしている。ただし、MECOsの存在を唱える学者はまだ少数である[3][20]。

関連項目

- SDSS J1004+411

- QSO B2345+007

- SDSS J0013+1523

- 3C 48

- 3C 273

出典

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads