상위 질문

타임라인

채팅

관점

리튬 문제

리튬의 대폭발 핵합성을 통한 이론적인 생성량과 실제 관측치 간의 불일치 위키백과, 무료 백과사전

Remove ads

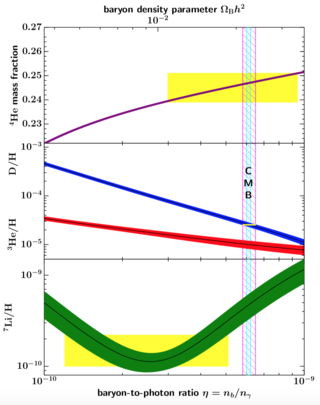

리튬 문제(lithium problem) 또는 리튬 불일치(lithium discrepancy)는 천문학에서 우주 마이크로파 배경으로 측정한 우주 초기 대폭발 핵합성으로 인한 리튬 발생 예측량과, 은하헤일로에 분포하는 금속함량이 낮은 종족 II 항성의 관측을 통해 측정한 리튬 존재량 간의 차이를 말한다. 대폭발 이론 중 정설로 받아들여지는 모형에 따르면 수소(1H, 2H), 헬륨(3He, 4He)의 존재량은 예측과 일치하나, 리튬 동위 원소인 리튬-7은 관측치에 비해 이론적인 예측치가 3배 이상 크다.[1] 이 현상은 천체물리학자 데이비드 슈람의 이름을 딴, 대폭발 핵합성에서 예측한 초기 원소의 풍부도를 우주론적 중입자 함량의 함수로 나타낸 '슈람 점도'에서 두드러지게 나타난다.

Remove ads

리튬의 기원

대폭발 직후 우주는 거의 대부분 수소와 헬륨으로 구성되어 있었으며, 리튬과 베릴륨은 미량 존재했고, 이보다 무거운 원소는 없다시피 하였다.[3]

대폭발에서의 리튬 합성

대폭발 핵합성을 통해서 리튬-7과 베릴륨-7이 모두 생성되었으며, 이 두 원소가 이후 원자질량이 7인 핵의 대다수를 차지하였고, 이에 비해 리튬-6의 생성량은 1000배 이상 낮았다. 7

4Be

은 이후 전자 포획을 통해 7

3Li

로 붕괴(반감기 53.22일)하였기 때문에, 관측할 수 있는 원시 리튬은 7

3Li

과, 7

4Be

의 붕괴로 생겨난 리튬의 합이다.

두 동위 원소는 다음 과정을 거쳐 형성된다.

3

1H

+ 4

2He

→ 7

3Li

+

γ3

2He

+ 4

2He

→ 7

4Be

+

γ

또한, 생성된 동위 원소는 다음 과정을 거쳐 붕괴한다.

7

4Be

+

n

→ 7

3Li

+

p7

3Li

+

p

→ 4

2He

+ 4

2He

대폭발 시 생성된 리튬의 양은 계산할 수 있다.[4] 수소-1은 우주의 92%를 차지하는 가장 많은 핵종이며, 그 뒤는 8%를 차지하는 헬륨-4이다. 2H, 3H, 3He, 6Li, 7Li, 7Be 등 다른 동위원소는 매우 희귀하며, 계산한 리튬의 풍부도는 수소의 10−10배이다.[5] 1H와 4He의 풍부도는 젊은 항성을 관측한 결과와 일치한다.[3]

PP II

항성 내에서 리튬-7은 양성자-양성자 연쇄 반응의 일환으로 생성된다.

3

2He

+ 4

2He

→ 7

4Be

+

γ7

4Be

+

e−

→ 7

3Li-

+

ν

e+ 0.861 MeV / 0.383 MeV 7

3Li

+ 1

1H

→ 2 4

2He

PP II 반응은 140만 ~ 270만 켈빈 이상에서 주로 일어난다.

Remove ads

관측된 리튬의 풍부도

요약

관점

비록 예측된 리튬의 풍부도가 매우 적지만, 실제 관측한 리튬의 풍부도는 이보다 3배에서 4배 더 낮은데,[6] 이는 수소(1H, 2H)와 헬륨(3He, 4He)의 관측 결과가 예측과 일치하는 것과 반대이다.[1]

늙은 별에는 예측치보다 리튬이 적고, 젊은 별에는 예측치보다 더 많다.[8] 한 모형에서는 별이 젊을 때 생성된 리튬이 '난류 혼합'과 '확산'으로 인해 별의 대기 밑으로 가라앉아 관측되지 않는다고 보았는데,[9] 금속함량이 낮은 NGC 6397의 항성을 분광 관측한 결과는 이 모형과 일치하였지만, 확산이 일어나는 원리가 아직 정립되지 않았다.[10] 항성 내부의 온도가 240만 켈빈 이상이 될 경우 헬륨 원자핵 2개와 양성자가 충돌해 리튬 연소가 발생하기는 하지만, 이를 감안해도 별의 세대가 뒤로 갈수록 이론적인 예측치보다 리튬의 함량이 더 높아진다.[11][12]

리튬은 차갑고 가벼운 갈색왜성에는 존재하지만, 뜨거운 적색왜성에서는 파괴되기 때문에, 둘 사이를 구별하기 위해 리튬 스펙트럼을 이용하기도 한다.[11][12][14]

태양과 유사한, 행성이 있는 항성에서의 리튬 부족

항성 500개를 조사한 결과, 태양과 유사한 항성 중, 행성이 없는 항성은 행성이 있는 항성보다 리튬이 10배 더 많다는 사실이 밝혀졌다.[15][16] 태양의 표면은 리튬을 연소시킬 만큼 뜨겁지 않지만, 표면에 존재하는 리튬의 양은 기존 성운에 존재했던 리튬의 1% 미만이다.[16] 이를 고려할 때, 행성이 존재하면 행성의 중력이 항성 표면의 혼합을 촉진해, 리튬이 연소될 수 있는 핵으로 이동한다는 추측이 제기되었으며,[15][16] 이를 외계 행성을 찾는 데 이용할 수 있다는 제안도 존재한다.[15] 하지만 현재 이 가설은 천문학계에서 비판과[17][18] 지리를[19][20] 동시에 받는, 논란거리로 자리잡았다.

금속함량이 낮은 항성에서의 리튬 풍부

황색왜성 일부에서도 리튬이 고농도로 나타나기도 하는데,[21] 이러한 항성에서는 주변에 중성자별이나 블랙홀 등 무거운 천체가 있을 경우, 중심에서 리튬이 표면으로 끌려 나와 관측량이 증가한다.[11]

Remove ads

해결법

요약

관점

현재까지 제안된 해결법은 다음의 세 방법으로 구분할 수 있다.

천체물리학적 해결법

대폭발 핵합성의 결과가 맞다고 보면, 측정한 리튬의 양에 문제가 있다는 뜻이므로, 천체물리학적 해결법에서는 관측 방법을 개편하는 데 초점을 둔다. 예를 들어, 이온화 보정이나 항성 표면 온도 측정 오류 등은 항성 내 수소와 리튬의 측정 비율에 영향을 줄 수 있다. 또한, 현재 관측되는 리튬의 풍부도와, 항성이 형성될 당시의 리튬 함량 사이에는 관련이 없을 수도 있다. 결론적으로, 현재 천체물리학에서는 리튬의 함량을 정확하게 측정하는 것을 목표로 하고 있다.[6]

천문학자 일부는 핵자의 속력이 맥스웰-볼츠만 분포를 따르지 않는다고 보아, 트살리 통계를 이용하여 분포 값이 일반적인 맥스웰-볼츠만 분포의 대신 라고 보면, 리튬 문제를 해결할 수 있다고 주장하였다.[22]

핵물리학적 해결법

관측으로 측정한 리튬의 양이 맞다고 보면, 표준 모형과 표준 우주론에 따라, 대폭발 핵합성의 예측치에 문제가 있다는 결론이 나온다. 대폭발 핵합성 자체는 검증된 입자 모형에 뿌리를 두고 있지만, 모형에서 약한 상호작용과 강한 상호작용을 다루기 어렵기 때문에, 이 부분과 관련하여 계산의 오류가 있을 수 있다.[6]

먼저, 반응 예측이 잘못되었거나 누락되었을 수 있는데, 최근 연구에서는 단면적 계산과 열핵 반응을 검토하는 데 의견 대부분이 모이고 있다.[23][24] 둘째로, 삼중 알파 과정에서 중요한 역할을 하는 프레드 호일의 탄소-12 내 공명 발견으로, 일부는 공명 현상을 계산하지 않은 것이 문제의 원인이라고 보기도 한다.[25][26]

표준 모형 이외의 해결법

모든 계산이 올바르다고 가정할 경우, 표준 모형 이후의 이론을 사용하는 해결책이 필요할 수도 있다.[6]

암흑물질의 붕괴와 초대칭을 연관지어, 대폭발 핵합성 전후로 경원소에 영향을 주는 새 반응이 존재한다는 가설이 해결책 중 하나로 등장하였는데, 대형 강입자 충돌기를 이용해 이를 증명할 수 있을 것이라 기대하였지만,[6] 2020년 ATLAS 실험 결과에서는 여러 초대칭 이론이 사실이 아닌 것으로 드러났다.[27][28]

기본상수의 값을 바꿀 경우, 적색편이가 큰 영역의 금속 원자 전이가 우리의 위치와 다를 수 있고, 표준 모형에서의 결합과 입자의 질량이 변화할 수 있으며, 핵물리학 매개 변수 또한 변화가 일어난다.[6]

표준으로 받아들여지지 않는 우주 모형 일부에서는 지역별로 중입자와 광자 사이의 비율이 다를 수 있다고 보는데, 이는 우주론 원리를 부정하여 대규모 비등방성이 있다는 이론이다. 하지만 이를 검증하기 위해서는 매우 많은 관측이 필요하다.[29]

같이 보기

각주

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads