상위 질문

타임라인

채팅

관점

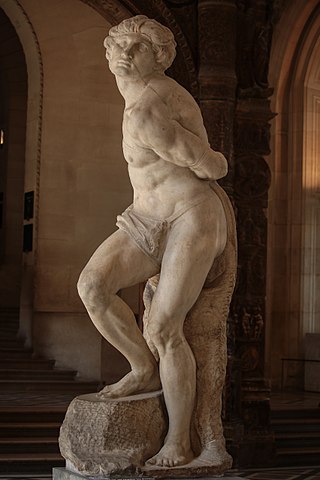

반항하는 노예

미켈란젤로가 제작한 조각상 위키백과, 무료 백과사전

Remove ads

《반항하는 노예》(이탈리아어: Schiavo ribelle, 프랑스어: L'Esclave rebelle)는 미켈란젤로가 1513년에 제작한 높이 2.15m의 대리석 조각상이다. 현재 파리의 루브르 박물관에 소장되어 있다. 이 조각상은 교황 율리오 2세의 무덤 중 일부로 《죽어가는 노예》 조각상을 포함한 여러 죄수 조각상들과 함께 만들어졌으며 원래 이 조각상들은 '죄수들' 및 '포로들'을 의미하는 프리조니(Prigioni)라는 이름을 갖고 있었다.

Remove ads

역사

현재 루브르 박물관에 있는 두 개의 노예 조각상은 교황 율리오 2세의 무덤의 두 번째 설계안에 해당하며, 1513년 5월 교황의 유족인 델라 로베레 가문에 의해 의뢰되었다. 거대한 영묘를 만들려던 초기 계획은 무산되었지만, 작업은 여전히 규모가 컸고 조각으로 풍부하게 장식된 회랑을 갖추고 있었다. 미켈란젤로는 즉시 이 작업을 맡았다. 가장 먼저 완성된 작품들 중에는 두 개의 프리조니(19세기에서야 ‘노예’라는 이름이 붙었다)가 있었는데, 이들은 장례 기념비 하단부, 승리를 형상화한 조각이 들어가는 벽감 양옆의 기둥 옆에 배치될 예정이었다. 이들의 자세는 이러한 건축적 배치에 맞추어 결정되었기 때문에 정면에서 볼 때는 강한 인상을 주지만, 측면은 평소보다 덜 신경 써서 작업되었다.

두 조각상의 제작 시기는 미켈란젤로가 마르첼로 데이 코비에게 보낸 편지에서 확인되는데, 그는 자신의 로마 집에서 루카 시뇨렐리가 작품을 보러 왔을 때, 자신은 “등 뒤로 손이 묶인, 높이 네 큐빗에 이르는 대리석 인물상”을 작업하고 있었다고 언급했다.

미켈란젤로의 작업실에서 만들어진 모든 프리조니 조각은 1542년에 완성된 최종 버전의 기념비에서 제외되었다. 1546년 미켈란젤로는 루브르에 있는 두 조각을 로베르토 스트로치에게 주었는데, 이는 그가 1544년 7월과 1546년 6월 병을 앓는 동안 로마 집에서 베풀어 준 후한 환대에 대한 보답이었다. 스트로치는 1550년 4월 코시모 1세 데 메디치에 반대했다는 이유로 리옹으로 추방되었고, 이때 두 조각상을 먼저 보내도록 했다. 1578년 4월 이 조각상들은 파리 근교 에쿠엥의 몽모랑시의 성 안뜰에 있는 두 개의 벽감에 전시되었다.

이후 이 조각상들은 1632년 몽모랑시의 앙리 2세에 의해 리슐리외 추기경에게 판매되었고, 리슐리외는 이 조각상들을 푸아투에 있는 자신의 성으로 보냈다. 여기서 여행 중이던 잔 로렌초 베르니니가 조각상을 보고 스케치를 남기기도 했다.

1749년 리슐리외 공작은 이 조각상들을 파리로 옮겨 아노브르관(Pavillon de Hanovre)에 전시했다. 1793년에는 숨겨졌다가, 리슐리외 가문의 마지막 원수의 미망인이 이를 경매에 내놓으려 하자 국가 소유가 되었고, 결국 현재의 루브르 박물관으로 옮겨지게 되었다.

Remove ads

설명

《반항하는 노예》는 등 뒤로 손을 묶은 족쇄에서 벗어나려 몸을 비틀고 상반신을 뒤틀며 머리를 돌리는 모습으로 묘사되어 있다. 이 자세는 마치 그가 관람객 쪽으로 다가오는 듯한 공간적 효과를 주는데, 이는 기념비 전체의 구성에서도 중요한 역할을 할 예정이었다. 어깨와 무릎이 들어 올려진 동작이 특히 이런 느낌을 더욱 심어준다.

두 인물의 도상적 의미는 로마 예술에서의 포로 모티프와 관련된 것으로 보이며, 실제로 조르조 바사리는 이들을 교황 율리오 2세가 통치하던 속주들을 의인화한 것이라고 보았다. 이탈리아의 화가 아스카니오 콘디비는 반대로, 이들이 교황 사후에 포로가 된 예술을 상징한다고 주장했다. 특히 《반항하는 노예》는 가설적으로 조각 혹은 건축을 상징했을 가능성도 있다. 이 외에도 상징적·철학적 의미와 미켈란젤로 개인의 삶과 ‘고뇌’와 관련된 해석 등이 제시되어 왔다.

양식적으로 이 조각상들은 고대 조각, 특히 1506년에 발견되어 당시 미켈란젤로가 소유하고 있던 《라오콘 군상》과 같은 헬레니즘 조각을 기반으로 하고 있다. 또한 로마 개선문의 조각 프리즈나 성 세바스티아누스를 묘사한 전통에서도 영향을 받은 흔적이 보인다.

Remove ads

일화

1970년대 재일교포간첩단 사건 피해자들의 동생이자 재일교포 작가인 서경식은 1983년 루브르 박물관에 전시된 《반항하는 노예》를 보고 1971년에 국가보안법 위반 혐의로 억울하게 구속된 자신의 형들이 떠올랐다고 회상하며 자신의 저서 《나의 서양미술 순례》에서 "마음 속에서는 뭐라 이름하기 어려운 광풍이 소용돌이 쳐 도무지 진정할 줄을 모른다. '노예'는 나의 형인 것이다. 나는 그것을 감상하고 있는 것이다"라고 썼다.[1][2]

각주

외부 링크

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads