상위 질문

타임라인

채팅

관점

서사트라프

위키백과, 무료 백과사전

Remove ads

서사트라프, 혹은 대사트라프(브라흐미 문자:![]()

![]()

![]()

![]()

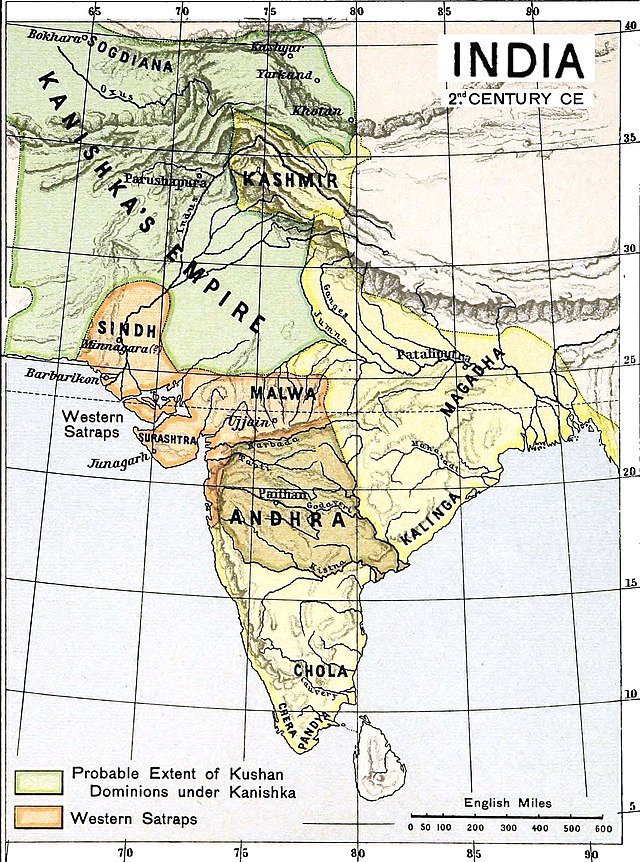

![]() , 마하크샤트라파)는 35년에서 415년 사이에 인도 서부와 중부 지역(오늘날의 신드주, 구자라트주, 마하라슈트라주, 라자스탄주, 마디아프라데시주까지 이르는 남부의 사우라슈트라와 동부의 말와까지)의 지배자였다. 서사트라프는 인도 아대륙의 북부를 지배했던 쿠샨 제국과 동시대에 존재했으며 아마도 쿠샨족의 봉신이었을 것이다. 그들은 또한 중앙인도를 지배했던 사타바하나 왕조(안드라)와도 동시대에 존재했다. 오늘날 역사학계에서는 이들을 2세기까지 펀자브와 마투라를 통치했던 "북사트라프"와 구별하기 위해 "서사트라프"로 통칭한다.

, 마하크샤트라파)는 35년에서 415년 사이에 인도 서부와 중부 지역(오늘날의 신드주, 구자라트주, 마하라슈트라주, 라자스탄주, 마디아프라데시주까지 이르는 남부의 사우라슈트라와 동부의 말와까지)의 지배자였다. 서사트라프는 인도 아대륙의 북부를 지배했던 쿠샨 제국과 동시대에 존재했으며 아마도 쿠샨족의 봉신이었을 것이다. 그들은 또한 중앙인도를 지배했던 사타바하나 왕조(안드라)와도 동시대에 존재했다. 오늘날 역사학계에서는 이들을 2세기까지 펀자브와 마투라를 통치했던 "북사트라프"와 구별하기 위해 "서사트라프"로 통칭한다.

서사트라프는 사타바하나 왕조의 가우타미푸트라 사타카르니 황제에 의해 패배한 후 2세기부터 쇠퇴하기 시작했다.[3] 이후, 사카 왕국은 부활했지만, 아비라족에 의해 패배한 서사트라프는 3세기 후반 동안 급격히 쇠퇴했으며,[4] 결국 4세기 굽타 제국의 황제 찬드라굽타 2세에 의해 멸망하였다.[5]

약 350년의 기간 동안 총 27명의 독립적인 서사트라프 통치자들이 있었다.

Remove ads

명칭

이들은 동펀자브와 마투라 지역을 통치했던 "북사트라프"와 대조되어 서사트라프라고 불리는데, 예를 들어 라주불라와 쿠샨족 아래 그의 후계자인 "대사트라프" 카라팔라나와 "사트라프" 바나스파라 등이 있다.[7]

그들은 동전에서 스스로를 "사트라프"라고 칭하여 현대에는 "서사트라프"로 불리지만, 클라우디오스 프톨레마이오스는 2세기 그의 저서 『지오그래피아』에서 여전히 그들을 "인도-스키타이족"이라고 불렀다.[8] Kṣatrapa라는 단어는 사트라프와 같은 어원을 가지며, 둘 다 메디아어 xšaθrapāvan-에서 유래했는데, 이는 총독 또는 지방의 지사를 의미하며, 존 마셜에 따르면 kṣatrapa라는 단어는 "왕중왕"의 총독을 의미한다. Mahakṣatrapa 또는 "대사트라프"라는 칭호는 통치하는 사트라프에게 주어졌고, kṣatrapa라는 칭호는 왕위 계승자에게 주어졌다. 서크샤트라파는 인도인들에게 사카족으로도 알려져 있었다.[9]

서사트라프가 스스로를 칭했던 칭호인 Lua 오류: bad argument #1 to 'find' (string expected, got table).는 "나라의 군주"를 의미하는 사카어 용어 *xšaθrapati에서 파생된 것으로, 아마도 메디아어에서 차용한 인도식 칭호인 Kṣatrapa의 사카어 동의어였을 것이다.[10]

Remove ads

역사

요약

관점

1차 확장: 크샤하라타 왕조 (1세기 CE)

서사트라프는 비교적 단명했던 크샤하라타 왕조(자료에 따라 차하라다, 카하라타 또는 카크하라타라고도 불림)와 함께 시작된 것으로 추정된다.[12] 크샤하라타라는 용어는 기원후 6년의 탁실라 구리판 비문에서도 알려져 있는데, 여기서 인도-스키타이족 통치자 리아카 쿠술라카를 지칭한다. 나시크 비문인 스리 풀라마비의 19년차 비문에서도 카크하라타바사 또는 크샤하라타 종족을 언급한다.[13]

증거가 남아 있는 가장 초기 크샤하라타는 아비라카인데, 그의 희귀한 동전이 알려져 있다. 그 뒤를 이어 나하파나의 아버지인 부마카가 통치했는데, 그는 자신의 동전에서 사트라프라는 칭호만 사용하고 라자(Raja)나 라뇨(Raño) (왕)라는 칭호는 사용하지 않았다. 나하파나의 통치 시기는 다양하게 기원후 24-70년, 66-71년, 또는 119-124년으로 추정되는데, 그의 동전 중 일부는 불교 상징물, 예를 들어 팔정륜(법륜)이나 기둥 상단에 앉아 있는 사자(아소카 기둥의 상징)를 담고 있다.

나하파나는 그를 계승하여 매우 강력한 통치자가 되었다. 그는 인도 서부와 중부의 사타바하나 왕조 영토 일부를 점령했다. 나하파나는 말와, 남부 구자라트주, 북부 콘칸 지역, 바루치에서 소파라와 나시크 및 푸네 지역까지 장악했다.[19] 당시 서사트라프 북서쪽의 발루치스탄 지역은 인도-파르티아계 국가인 파라타라자가 통치하고 있었으며, 쿠샨족은 북쪽에서 제국을 확장하고 있었다.[20]

나하파나의 사위인 사카족 우샤바다타 (딸 다크샤미트라와 결혼)는 나시크와 카를레 및 준나르 (만모디 석굴, 46년 비문)의 비문에 따르면 나하파나의 총독으로, 그의 영토 남부를 통치했던 것으로 알려져 있다.[21][17]

나하파나는 크샤트라파의 은화를 발행했다.

기원후 120년경, 서사트라프는 우타마바드라족과 동맹을 맺어 말라바족의 공격을 격퇴했으며, 결국 그들을 분쇄했다.[22] 이 주장은 나시크 석굴에 있는 비문에 나타나며, 나하파나의 총독 우샤바다타가 작성했다:

...그리고 군주의 명으로 나는 말라야족에게 우기 동안 포위되어 있던 우타마바드라족의 수장을 구하러 갔다. 그러자 말라야족은 (내가 다가오는) 포효만 듣고도 도망쳤고, 모두 우타마바드라 전사들에게 사로잡혔다.

인도 종교 지원

카를라 석굴의 대차이티아에 있는 나하파나와 관련된 중요한 비문[24]은 그가 불교와 힌두교를 지원했음을 보여준다:

성공! 디나카의 아들이자 왕, 크샤하라타, 크샤트라파 나하파나의 사위인 우샤바다타는 30만 마리의 소를 기증하고, 금과 바나사 강에 티르타를 선물하며, 데바와 브라만들에게 16개의 마을을 주었다. 그리고 순수한 티르타 프라바사에서는 브라만들에게 8명의 아내를 주었으며, 매년 10만 명의 브라만들을 먹여 살렸다. 종파나 출신을 불문하고 발루라카의 석굴에 거주하는 수도승들을 지원하기 위해 카라지카 마을을 기증했으며, 바르샤를 지키는 모든 이들을 위한 것이다.

— 나하파나의 비문, 카를라 석굴.[25]

불교 석굴 건설

서사트라프는 인도 중부, 특히 마하라슈트라주와 구자라트주에 수많은 불교 석굴 사찰을 건설하고 헌정했다.[26][27] 나하파나는 카를라, 준나르, 나시크 지역에서 최소 35년간 통치하여 건설 작업을 위한 충분한 시간을 가졌던 것으로 생각된다.[28]

나하파나 가문에 의해 만들어진 수많은 석굴 비문이 알려져 있는데, 나시크 석굴에 6개, 카를라 석굴에 1개, 준나르의 만모디 석굴에 나하파나의 대신이 만든 1개가 있다.[29][30] 동시에 야바나, 즉 그리스인 또는 인도-그리스인들도 나시크 석굴, 카를라 석굴, 레냐드리 및 만모디 석굴에 헌정 비문을 남겼다.[31]

카를라 석굴의 대차이티아 홀

특히, 남아시아에서 가장 큰 차이티야 석굴 단지인 카를라 석굴은 기원후 120년에 서사트라프 통치자 나하파나에 의해 건설 및 헌정되었다.[26][32][33]

- 카를라 대차이티아 홀

- 카를라 대차이티아 석굴의 홀 (120 CE)[26]

- 오른쪽 기둥 열

- 차이티야 지붕

- 기둥머리

나시크 제10굴, '나하파나 비하라'

판다블레니 석굴이라고도 불리는 나시크 석굴의 일부도 나하파나 시대에 조각되었다.[27]

나시크 근처 나시크 석굴의 10번 동굴 비문은 기원후 105-106년에 크샤트라파가 사타바하나족을 물리쳤고, 그 후 크샤트라파 나하파나의 사위이자 디니카의 아들인 우샤바다타가 이 동굴과 승려들의 식량과 의복을 위해 3000개의 금화를 기부했음을 보여준다. 우샤바다타의 아내(나하파나의 딸)인 다크슈미트라도 불교 승려들을 위해 동굴 하나를 기증했다. 10번 동굴인 '나하파나 비하라'는 16개의 방을 가진 넓은 공간이다.

- 나시크 석굴, 제10굴

- 정면

- 베란다

- 내부

- 차이티야와 우산

- 비문

제10굴의 두 비문은 나하파나의 사위이자 총독인 사카족[35] 우샤바다타에 의해 동굴 전체가 승가에 건립되고 기부되었음을 언급한다:

성공! 디니카의 아들이자 크샤하라타 크샤트라파인 나하파나 왕의 사위인 우샤바다타는 (...) (진정한) 종교에 영감을 받아 고바르다나의 트리라스미 언덕에 이 동굴과 이 저수지를 만들게 했다.

성공! 42년 베사카 달에 디니카의 아들이자 크샤하라타 크샤트라파인 나하파나 왕의 사위인 우샤바다타가 이 동굴을 승가에 일반적으로 기증했다....

비문에 따르면, 우샤바다타는 그의 장인을 대신하여 다양한 자선 활동과 정복을 수행했다. 그는 바루카크하(브로치), 다시푸라(말와의 만다소르), 고바르다나 (나시크 근처), 쇼르파라가(타네 지구의 소파라)에 휴게소, 정원, 저수지를 건설했다.

준나르 헌정

준나르 석굴의 레냐드리 단지(빔하신카르 석굴군의 제6굴에 있는 제26호 비문)에 있는 헌정문은 나하파나의 총리 아야마가 "46년"에 기증했음을 언급한다:

마하크샤트라파 왕 나하파나 경의 총리인 바차사고트라의 아야마의 공로 있는 기증....

— 준나르 비문 제26호, 124 CE[38]

이 비문은 나하파나 통치 마지막 비문으로, 그가 왕으로 묘사되어 독립적인 통치자가 되었을 수 있음을 시사한다.[38]

국제 무역: 에리트라해 페리플루스

나하파나는 《에리트라해 페리플루스》에 남바누스라는 이름으로 언급되며,[39] 바리하자 주변 지역의 통치자로 기술된다:

바라카만 너머에는 바리하자와 아리아카 지방의 해안이 있는데, 이곳은 남바누스 왕국과 전 인도의 시작이다. 내륙에 있고 스키티아와 접한 그 부분은 아비리아라고 불리지만, 해안은 사우라슈트라라고 불린다. 이곳은 비옥한 나라로, 밀과 쌀과 참깨 기름과 정제 버터, 면섬유와 그것으로 만든 조잡한 인도 직물을 생산한다. 매우 많은 가축이 방목되며, 사람들은 키가 크고 검은색 피부를 가지고 있다. 이 나라의 수도는 민나가라로, 이곳에서 많은 면포가 바리하자로 운반된다.

— 에리트라해 페리플루스, 41장[40]

서사트라프 통치하의 바리하자는 로마와 인도 간 무역의 주요 중심지 중 하나였다. 페리플루스는 교환된 많은 상품을 설명한다:

이 시장 도시(바리하자)로 수입되는 물품은 이탈리아산 와인, 라오디케아산 와인, 아라비아산 와인; 구리, 주석, 납; 산호와 황옥; 얇은 옷과 온갖 종류의 열등품; 한 팔꿈치 너비의 밝은색 허리띠; 스토락스, 스위트 클로버, 부싯돌 유리, 계관석, 안티모니, 금화와 은화(현지 화폐와 교환 시 이익이 발생함); 그리고 연고는 아주 값비싸지는 않고 양도 많지 않다. 그리고 왕을 위해서는 매우 값비싼 은제 용기, 노래하는 소년들, 하렘을 위한 아름다운 처녀들, 고급 와인, 최고급 직조의 얇은 옷, 그리고 최고급 연고가 이 곳으로 들어온다. 이 곳에서 수출되는 물품은 스파이크나드, 코스투스, 벨리움, 상아, 마노와 카닐리언, 리키움, 온갖 종류의 면포, 견섬유 직물, 아욱 직물, 실, 긴 후추 및 다른 시장 도시에서 이곳으로 가져오는 기타 물품들이다. 이집트에서 이 시장 도시로 향하는 배들은 7월경, 즉 에피피 월경에 순조롭게 항해한다.

— 에리트라해 페리플루스, 49장.[41]

서사트라프의 수도인 우자인에서도 많은 물품이 운반되었다:

이곳에서 내륙으로 동쪽에는 오제네(Ozene)라는 도시가 있는데, 예전에는 왕국의 수도였다. 이 곳에서 바리하자 주변 지역의 안녕에 필요한 모든 물품과 우리의 무역을 위한 많은 물품, 즉 마노와 카닐리언, 인도산 무슬린과 아욱 천, 그리고 많은 일반 직물이 운반된다.

— 에리트라해 페리플루스, 48장.[41]

일부 선박은 바리하자에서 서쪽으로 인도양을 건너 상품을 수출하기 위해 장착되기도 했다:

배들은 또한 이 바다 건너의 아리아카와 바리하자에서 관례적으로 장비되어, 이 먼 쪽 시장 도시에 자신들의 지역 상품을 가져온다. 밀, 쌀, 정제 버터, 참깨 기름, 면포(모나체와 사그마토게네), 허리띠, 그리고 사카리라는 갈대에서 얻은 꿀 등이다. 일부는 특히 이 시장 도시로 항해하고, 다른 일부는 해안을 따라 항해하면서 화물을 교환한다.

— 에리트라해 페리플루스, 14장.[41]

폼페이 락슈미

폼페이 유적에서 발견된 인도 소상인 폼페이 락슈미는 기원후 1세기 로마-인도 무역 관계의 결과로 여겨진다.[42] 이 소상은 서사트라프 통치자 나하파나가 보카르단 지역을 다스리던 시기에 서쪽으로 유입되어 바리하자 항구에서 로마로 운송되었을 가능성이 있다.[43]

가우타미푸트라 사타카르니에게 패배

나하파나와 우샤바다타는 결국 강력한 사타바하나 왕 가우타미푸트라 사타카르니에게 패배했다. 가우타미푸트라는 말와와 서부 마하라슈트라에서 사카족을 몰아내고 나하파나를 서쪽 구자라트로 밀어냈다. 그의 승리는 가우타미푸트라가 나하파나의 많은 동전을 다시 주조했다는 사실(나시크 지구 조갈탐비에서 그런 은닉물이 발견되었다)[45]과, 나시크의 제3굴 비문에서 승리를 주장했다는 사실에서 알려져 있다:

가우타미푸트라 사타카르니 (...) 크샤트리야의 오만과 자만을 꺾은 자; 사카족(서사트라프), 야바나족(인도-그리스인)과 팔하바족(인도-파르티아인)을 멸한 자,[46] 카크하라타 가문(나하파나의 크샤하라타 가문)을 뿌리 뽑은 자; 사타바하나 민족의 영광을 되찾은 자.

자바와 수마트라 식민지화

인도의 자와섬과 수마트라섬 식민지화는 서사트라프 시대에 일어났던 것으로 보인다.[47] 사람들은 당시의 갈등 때문에 아대륙을 떠났을 수 있다. 자바의 일부 건국 전설은 식민지 개척자의 지도자를 사카 시대 (자바 시대이기도 하다) 초기에 구자라트주 출신의 왕자 아지 사카로 묘사한다.[47]

카르다마카 왕조, 카스타나 가문 (1세기–4세기)

새로운 왕조인 바드라무카 또는 카르다마카 왕조는 "사트라프" 카스타나에 의해 세워졌다. 이 왕조는 라자 다지의 아들 카르다만을 따라 명명되었다. 카스타나의 통치 시기는 불확실하지만, 많은 학자들은 그의 통치가 기원후 78년에 시작되어 그를 사카 시대의 창시자로 본다.[48] 이는 그의 후손들(동전과 비문에서 사카 시대를 사용했음이 알려져 있다)이 그들의 창시자 시기를 자신들의 시대로 사용했을 것이라는 사실과 일치한다. 카스타나는 그 기간 동안 우자인의 사트라프였다. 쿠샨 왕 카니슈카와 비마 탁투의 조각상과 함께 마투라에서 발견된 "샤스타나"라는 이름이 새겨진 조각상은 종종 카스타나 본인에게 귀속되며, 카스타나가 쿠샨족의 봉신이었을 가능성을 시사한다. 반대로, 라바타크 비문은 또한 카니슈카의 통치 시기(기원후 127년–150년경)에 쿠샨족이 서사트라프 영토(수도 우자인에 대한 쿠샨족의 통제를 언급함으로써)를 지배했다고 주장한다.

차스타나 치하의 영토

Ṣa-sta-na).[49] 마투라 박물관.[50]

Ṣa-sta-na).[49] 마투라 박물관.[50]클라우디오스 프톨레마이오스는 그의 "지오그래피아"에서 차스타나 시대의 서사트라프 영토를 광범위하게 기술하며, 그들을 "인도-스키타이족"으로 분류한다. 그는 이 영토를 서쪽의 파탈레네에서 동쪽의 우자인("오제나-레기아 티아스타니", "오제네/우자인, 차스타나 왕의 수도")[51]까지, 그리고 남쪽의 바리하자 너머까지 기술한다.

게다가 인도 서부와 인접한 지역은 인도스키티아라고 불린다. 이 지역의 (인더스) 강 입구 주변은 파탈레나이며, 그 위는 아비리아이다. 인더스 강 입구와 칸티콜푸스 만 주변은 시라스티레나라고 불린다. (...) 이 강으로 형성된 섬에는 판탈라, 바르바리아 도시들이 있다. (...) 인도스키티아의 라리카 지역은 바다 근처의 늪에서 동쪽에 위치하며, 그곳에는 나마두스 강 서쪽에 내륙 상업 도시 바리하자가 있다. 강 동쪽에는 (...) 오제나-레기아 티아스타니 (...) Minnagara가 있다.

— 클라우디오스 프톨레마이오스, 지오그래피아, 7권, 1장

루드라다만 1세 (130-150 CE)

사타바하나족에 대한 승리

기원후 130년경, 차스타나의 손자인 루드라다만 1세는 "마하크샤트라파"("대사트라프")라는 칭호를 얻고 사타바하나 왕조로부터 그의 왕국을 지켰다. 루드라다만과 사타바하나족 사이의 갈등은 매우 치열해져, 갈등을 해소하기 위해 루드라다만의 딸을 사타바하나 왕 바시슈티푸트라 사타카르니에게 시집보내 혼인 관계를 맺었다. 루드라다만의 딸과 바시슈티푸트라 사타카르니의 결혼에 대한 비문은 칸헤리의 한 석굴에 나타난다:

명망 높은 사타카르니 바시슈티푸트라의 여왕 ... 카르다마카 왕족의 후예, (그리고) 마하크샤트라파 루(드라)........ .........비밀 대신 사테라카의 딸, 물탱크, 공덕 있는 기증.

— 루드라다만 1세 딸의 칸헤리 비문.[53]

그러나 사타바하나족과 서사트라프는 계속 전쟁을 벌였고, 루드라다만 1세는 이 충돌에서 사타바하나족을 두 번 물리쳤지만, 가족 관계 때문에 바시슈티푸트라 사타카르니의 목숨을 살려주었다.

루드라다만 (...) 그는 닥시나파타의 군주 사타카르니를 두 번의 공정한 전투에서 완전히 물리쳤음에도 불구하고, 그들의 가까운 관계 때문에 그를 멸망시키지 않아 좋은 평판을 얻었다.

루드라다만은 나하파나가 이전에 보유했던 모든 영토를 되찾았는데, 아마도 푸네와 나시크의 남부 지역은 제외했을 것이다(당시 이 두 지역의 금석학적 유적은 전적으로 사타바하나족의 것이다):[55]

루드라다만 (...) 동부와 서부 아카라반티(아카라: 동말와 및 아반티: 서말와), 아누파 지방, 아나르타, 사우라슈트라, 스바브라(북부 구자라트주), 마루(마르와르), 카치차(쿠치), 신두-사우비라 (신드주 및 물탄 지구), 쿠쿠라(동부 라지푸타나), 아파란타 ("서부 국경" – 북부 콘칸), 니샤다 (원주민 부족, 말와 및 중앙인도 일부) 및 자신의 용기로 얻은 기타 영토의 군주이며, 그 도시, 시장 및 시골 지역은 강도, 뱀, 야생 동물, 질병 등으로 결코 괴롭힘을 받지 않고, 모든 신민이 그에게 충성하며, (그리고) 그의 힘을 통해 (종교), 부와 쾌락의 목표가 (정당하게) 달성된다.

야우데야스에 대한 승리

이후 루드라다만 1세의 주나가드 암각문(기원후 150년경)[57]은 "크샤트리야들 중의 영웅"이라는 칭호를 자랑하며 복종하지 않으려 했던 야우데야스의 군사력을 인정하면서도, 궁극적으로 루드라다만 1세에게 패배했다고 설명한다.[58][59]

루드라다만 (...) '모든 크샤트리야 중의 영웅'이라는 칭호를 드러냄으로써 자만하여 복종하기를 꺼려했던 야우데야스족을 무력으로 멸망시킨 자.

최근에 발견된 기둥 비문은 비다르바 지역의 반다라구에 루피암마라는 서사트라프가 기둥을 세웠음을 묘사하는데, 이는 마하라슈트라주의 극동북부에 해당한다.[60]

루드라다만은 예술 후원으로 유명하다. 그는 가장 순수한 산스크리트어로 시를 썼고, 이를 궁정 언어로 삼았다. 그의 이름은 수다르시니 호수 비문에 영원히 새겨져 있다.

그의 궁정에는 야바네스바라("그리스인의 군주")라는 그리스인 작가가 있었는데, 그는 그리스어에서 산스크리트어로 야바나자타카("그리스인의 말")를 번역했다. 야바나자타카는 점성술 논문이자 인도에서 가장 오래된 산스크리트어 관상학 작품이다.[61]

지바다만 (178-181 CE, 197-198 CE)

) .[62]

) .[62]지바다만 왕은 샤카기 100년(기원후 178년 해당)의 백 주년 기념으로 왕이 되었다. 그의 통치는 다른 자료로 문서화되어 있지 않지만, 그는 동전 뒷면에 왕의 머리 뒤에 브라흐미 숫자를 사용하여 주조 날짜를 인쇄하기 시작한 최초의 서사트라프 통치자이다.[63] 이는 서사트라프 통치자들의 통치 시기를 정확하게 연대하고, 그들 간의 연대기와 계승을 완벽하게 명확히 하는 데 엄청난 가치가 있는데, 그들은 또한 동전에 이전 통치자를 언급하기 때문이다. 그의 동전에 따르면, 지바다만은 두 번 통치한 것으로 보이는데, 한 번은 사카 시대 100년에서 103년(178-181 CE) 사이에 루드라심하 1세의 통치 전이었고, 다른 한 번은 사카 시대 119년에서 120년(197-198 CE) 사이였다.

루드라심하 1세 (180-197)

[[파일:Western Satrap Coin of Rudrasimha I .jpg|섬네일|250px|서크샤트라파 통치자 루드라심하 1세의 동전 (178–197). 앞면: 루드라심하의 흉상, 변형된 그리스 전설 "..OHIIOIH.." (인도-그리스 양식).

뒷면: 강, 초승달, 태양과 함께하는 세 개의 아치형 언덕 또는 차이티야, 브라흐미 문자로 된 프라크리트어 전설:

루드라심하 1세 (178–197)의 비문이 최근 샤자푸르구 세트케디에서 발견되었는데, 사카 시대 107년, 즉 185년으로, 이 시기에 서사트라프의 동쪽 확장을 확인시켜준다.[65] 또한 우자인에서 사카족 통치와 관련된 이전 비문[65]과, 4세기 초 비디샤, 산치 및 에란 지역의 사카족 통치와 관련된 이후 비문인 카나케르하 비문도 있다.[65]

대사트라프 루피암마 (2세기 CE)

"마하크샤트라파 쿠마라 루피암마"의 이름이 새겨진 기념 기둥이 비다르바 중부 지역의 파우니에서 발견되었으며,[66] 기원후 2세기로 거슬러 올라간다.[67] 이 대사트라프는 주화로는 알려져 있지 않지만, 이 기념 기둥은 전통적으로 나르마다강으로 알려진 경계를 훨씬 넘어서는 서사트라프 정복의 남쪽 한계를 표시하는 것으로 여겨진다.[67] "쿠마라"라는 단어의 사용은 루피암마가 스스로 칭호를 가진 것이 아니라 대사트라프의 아들이었음을 의미할 수도 있다.[68]

사타바하나족에게 남부 영토 상실 (2세기 말 CE)

남인도 통치자 야즈냐 스리 사타카르니 (170-199 CE)는 2세기 후반에 서사트라프를 물리쳐 인도 서부와 중부의 남부 지역을 재정복함으로써 서사트라프의 쇠퇴를 초래했다.[69]

야즈냐 스리 사타카르니는 나시크 석굴, 칸헤리, 군투르에 비문을 남겨 사타바하나 영토의 재확장을 증명한다.[70] 칸헤리에는 제81굴[71]과 차이티야 제3굴[72]에 야즈냐 스리 사타카르니의 비문이 두 개 있다. 나시크 석굴에는 스리 야즈냐 사타카르니의 비문이 그의 통치 7년째에 하나 있다.[73]

그러나 이 지역에는 카르다마카족의 비문 기록이 없기 때문에 나하파나를 물리친 고타미푸트라 사타카르니의 승리 이후 푸네와 나시크 지역은 사타바하나족의 손에 남아 있었을 가능성도 있다.[55]

루드라세나 2세 (256–278)

크샤트라파 왕조는 크샤트라파의 19번째 통치자인 루드라세나 2세 (256–278)의 통치 아래 높은 번영을 이룬 것으로 보인다.

안드라 이크슈바쿠 왕조와 서사트라프 간의 혼인 동맹은 루드라세나 2세 시대에 이루어진 것으로 보이며, 안드라 이크슈바쿠 통치자 마타리푸트라 비라푸루샤다타 (250-275 CE)는 그의 아내 중 한 명으로 "우자인의 통치자"의 딸 루드라다라-바타리카를 두었는데, 이는 아마도 루드라세나 2세 왕일 것이다.[78][76][79][80] 나가르주나콘다 비문에 따르면, 이크슈바쿠 왕 비라푸루샤다타는 여러 아내를 두었으며,[81] 그 중에는 우자인의 통치자(Uj(e)nika mahara(ja) balika)의 딸 루드라다라-바타리카도 포함되었다.[78][76][77]

산치-비디샤 지역은 루드라세나 2세 (255-278 CE)의 통치 기간 동안 루드라세나 2세의 주화가 이 지역에서 발견된 것으로 보아 사타바하나족으로부터 다시 점령되었다.[75] 이 지역은 카나케르하 비문에 의해 증명되듯이 4세기까지 서사트라프의 통치하에 남아있었다.[75]

차스타나 가문의 마지막 크샤트라파 통치자는 비세사나 (비슈바센, 재위 293–304 CE)로, 바르트르다만의 형제이자 후계자이며 루드라세나 2세의 아들이다. 비세사나의 동전 하나가 아잔타 석굴 발굴 현장에서 발견되었는데, 강가에 면한 불탄 벽돌 수도원에서 발견되었다.[82]

루드라심하 2세 왕조 (c. 304–396 CE)

루드라심하 2세 (재위 304–348 CE)의 통치로 새로운 가문이 시작되었다. 그는 자신의 동전에서 지바다만 경(Svami)의 아들이라고 선언했다.[85] 그의 통치는 다른 통치자들, 즉 그의 동전에 아들로 기록된 후왕들과 부분적으로 동시대였다: 야소다만 2세 (재위 317–332 CE)와 루드라다만 2세 (재위 332–348 CE).

- 불교에 대한 공헌

루드라심하 2세 치세에 서사트라프는 중앙인도의 비디샤/산치/에란 지역에 4세기까지 존재를 유지했다. 그의 통치 기간인 319년에 사카 통치자는 카나케르하 비문을 산치 언덕에 새겼는데, 이는 사카족 추장이자 "의로운 정복자"(다르마비야기 마하단다나야카) 스리다라바르만 (339-368 CE)에 의해 우물이 건설되었음을 언급한다.[75] 같은 스리다라바르만과 그의 군사 지휘관의 또 다른 비문은 에란에서 알려져 있다.[75] 이 비문들은 루드라심하 2세 시대 사카족 통치의 범위를 보여준다.

서사트라프 통치 말기 구자라트주 지역의 불교 기념물 건설은 데브니모리 유적지에서 확인되는데, 이곳에는 비하라와 스투파가 있다. 루드라심하의 동전은 데브니모리 불교 스투파 내부에서 발견되었다.[86] 데브니모리의 불상은 간다라 미술의 영향을 명확히 보여주며,[83] 서사트라프의 서인도 미술의 예시로 묘사되어 왔다.[83] 데브니모리의 미술은 굽타 제국 미술의 부흥 이전에 존재했던 서인도 예술 전통을 대표하며, 후자는 물론 5세기 이후의 아잔타 석굴, 사르나트 및 기타 지역의 미술에도 영향을 미쳤을 수 있다는 주장이 제기되었다.[86]

전반적으로 서사트라프는 간다라 미술을 서부 데칸고원 지역으로 전파하는 데 기여했을 수 있다.[87]

북서쪽의 사산 확장

쿠샨-사산 왕국에 의한 간다라 지역 통치 기간이 끝난 후, 사산 제국은 기원후 350년경 샤푸르 2세 시대부터 아대륙의 북서부, 특히 간다라와 펀자브 지역으로 더욱 확장되었다.[88] 인더스 강 어귀까지 남쪽으로 사산조는 신드 사산 주화가 시사하듯이 어떤 종류의 통제나 영향력을 행사했다.[89][90] 인도에서 사산조의 확장은 쿠샨 통치의 잔재를 종식시켰으며, 부분적으로는 서사트라프의 희생을 대가로 이루어졌을 가능성이 높다.[91]

굽타족에게 정복됨 (c. 335–415 CE)

사무드라굽타에게 정복된 중앙 인도 (재위 336–380 CE)

비디샤/산치 및 에란 주변의 중앙 인도 지역은 카나케르하 비문과 그의 나가 장군과의 비문에서 알려진 사카 통치자 스리다라바르만에게 점령되었다.[75] 에란에서는 스리다라바르만의 비문 뒤에 굽타 제국 사무드라굽타 (재위 336-380 CE)의 기념비와 비문이 이어지는데, 이는 "그의 명성을 높이기 위해" 세워진 것으로, 그가 서부 원정에서 스리다라바르만의 사카족을 몰아냈을 수 있음을 시사한다.[92] 스리다라바르만은 아마도 사무드라굽타의 알라하바드 기둥 비문에 "조공을 바쳤다"고 언급된 "사카" 통치자일 것이다.[93] 그들은 "스스로 항복하고, (자신의) 딸들을 결혼시켜 바치며, 가루다 문장을 통해 자신의 지역과 지방의 통치를 요청"하도록 강요받았다.[94]

라마굽타의 구자라트 원정

루드라심하 3세는 서사트라프 통치자 중 마지막이었던 것으로 보인다.[95] 나티아-다르파나의 한 조각에 따르면 굽타 왕 라마굽타(찬드라굽타 2세의 형)는 구자라트주의 서사트라프를 공격하여 왕국을 확장하기로 결정했다.

원정은 곧 나쁜 방향으로 흘러가 굽타 군대는 갇히게 되었다. 사카 왕 루드라심하 3세는 평화를 대가로 라마굽타에게 그의 아내 드루바데비를 넘겨달라고 요구했다. 수치를 피하기 위해 굽타족은 마다바세나(찬드라굽타의 연인이자 기생)를 여왕으로 위장시켜 보내기로 결정했다. 그러나 찬드라굽타는 계획을 변경하여 스스로 여왕으로 위장하고 사카 왕에게 가서 루드라심하를 죽이고 나중에 자신의 형 라마굽타도 죽였다. 그 후 드루바데비는 찬드라굽타와 결혼했다.

찬드라굽타 2세의 정복 (재위 380–415 CE)

서사트라프는 결국 찬드라굽타 2세 황제에게 정복당했다. 승리한 찬드라굽타 2세의 비문은 기원후 412-413년 산치의 대스투파 동문 근처 난간에서 발견될 수 있다.[96]

영광스러운 찬드라굽타 (2세), (...) 그는 세상에 훌륭한 백성들, 즉 (왕의) 부하들의 선한 행실을 선포하며, 수많은 전투에서 승리의 깃발과 명성을 획득했다.

굽타 통치자 스칸다굽타 (455-467 CE)는 주나가드의 큰 바위에 새겨진 긴 비문으로 유명한데, 그는 자신을 "대지의 통치자"라고 묘사하며, 아소카와 루드라다만 1세의 옛 비문 옆에 있어 서부 지역에 대한 굽타족의 지배를 확인해준다.[98]

이러한 정복 이후, 굽타 왕조의 찬드라굽타 2세와 그의 아들 쿠마라굽타 1세의 은화는 서사트라프의 디자인(그 자체로 인도-그리스에서 유래)을 채택하여 앞면에는 통치자의 흉상과 의사-그리스어 비문을, 뒷면에는 별과 초승달이 있는 차이티야 언덕 대신 왕실 독수리(가루다, 굽타 왕조의 상징)를 새겨 넣었다.[99]

- 서사트라프 모델을 따른 굽타 제국 주화

찬드라굽타 2세의 원정은 아대륙에서 거의 4세기 동안 이어진 사카족 통치를 종식시켰다. 이 시기는 또한 펀자브에서 마지막 쿠샨 통치자들의 쇠퇴와 중앙아시아 스텝 출신의 첫 후나족 침략자들인 키다라족의 도래와 일치한다. 한 세기도 채 되지 않아 알혼족이 다시 북인도를 침략하여 굽타 제국과 인도의 고전 시대를 종식시켰다.

Remove ads

주화

요약

관점

크샤트라파는 매우 풍부하고 흥미로운 주화를 가지고 있다. 이는 초기 인도-그리스 왕국의 주화를 기반으로 하였으며, 앞면에는 그리스어 또는 의사-그리스어 문자와 왕의 흉상 양식화된 프로필이 있다. 그러나 주화의 뒷면은 독창적이며, 일반적으로 번개와 화살, 나중에는 초승달과 태양과 함께하는 차이티야 또는 세 개의 아치형 언덕과 강 상징이 브라흐미 문자 전설과 함께 묘사되어 있다. 이 주화들은 왕의 이름, 그의 아버지의 이름, 발행 날짜를 기록하고 있어 인도 초기 역사를 명확히 하는 데 도움이 되므로 매우 유익하다.

재위 기간

지바다만과 루드라심하 1세의 통치부터, 각 동전의 주조 날짜는 샤카력으로 계산되며, 일반적으로 왕의 머리 뒤에 브라흐미 문자 숫자로 새겨져 각 왕의 통치 시기를 매우 정확하게 파악할 수 있다.[100] 이는 인도 주화학에서 상당히 드문 경우이다. 일부, 예를 들어 화폐학자 R.C. 시니어는 이 날짜들이 훨씬 이전의 아제스기에 해당할 수도 있다고 보았다.

또한 각 왕의 아버지는 뒷면 전설에 체계적으로 언급되어 있어, 통치 계승을 재구성할 수 있다.

언어

북부 지역(간다라 지역)에서 사용되던 카로슈티 문자는 서사트라프의 첫 번째 동전에서는 브라흐미 문자 및 그리스 문자와 함께 사용되었으나, 카스타나 시대부터 최종적으로 폐기되었다.[101] 그때부터는 브라흐미 문자만이 남았고, 정면에 있는 의사-그리스 문자도 함께 서사트라프가 사용했던 프라크리트어를 표기하는 데 사용되었다. 때로는 전설이 산스크리트어로 되어 있기도 했다.

나하파나의 동전에는 그리스 문자 전설 "PANNIΩ IAHAPATAC NAHAΠANAC"이 새겨져 있으며, 이는 프라크리트어 "Raño Kshaharatasa Nahapanasa"를 음역한 것으로, "크샤하라타 나하파나의 통치 시기에"를 의미한다. 카스타나의 동전에도 "PANNIΩ IATPAΠAC CIASTANCA"라는 읽을 수 있는 전설이 새겨져 있으며, 이는 프라크리트어 "Raño Kshatrapasa Castana"를 음역한 것으로, "사트라프 카스타나의 통치 시기에"를 의미한다. 이 두 통치자 이후에는 그리스 문자 전설이 퇴화하여 의미를 잃고 미학적 가치만 남게 된다. 4세기에는 루드라심하 2세의 동전에서 "...ΛIOΛVICIVIIIΛ..."와 같은 무의미한 변형된 그리스 문자 전설이 나타난다.[102]

영향

크샤트라파의 동전은 또한 매우 영향력이 있었고, 사타바하나족과 굽타족과 같은 이웃하거나 후대의 왕조들에게 모방되었다. 굽타 왕조의 찬드라굽타 2세와 그의 아들 쿠마라굽타 1세의 은화는 서사트라프 디자인(인도-그리스에서 유래)을 채택하여 앞면에는 통치자의 흉상과 의사-그리스어 비문을, 뒷면에는 별과 초승달이 있는 차이티야 언덕 대신 왕실 독수리(가루다, 굽타 왕조의 상징)를 새겨 넣었다.[99]

서사트라프 동전 디자인은 후대의 트라이쿠타카 왕조 (388–456) 또는 발라비 왕국 (475–776)에도 채택되었다.[104]

기념물

사트라프 시대의 수다르샨 호수는 주나가드의 주요 암각문에 언급되어 있지만 흔적은 남아 있지 않다. 1세기 라슈티라고 불리는 6개의 비석은 쿠치의 카바다 지역 안다우 마을 근처의 작은 언덕에서 회수되어 부지의 쿠치 박물관으로 옮겨졌다. 이들은 사트라프 시대의 가장 오래된 날짜가 새겨진 기념물로, 루드라다만 1세 시대에 세워졌다.[105]

쿠치와 사우라슈트라에서 발견된 많은 석각 비문과 구자라트 전역에서 발견된 수백 개의 동전은 사트라프 시대의 것이다. 사나 석굴, 주나가드 불교 석굴군, 단크 석굴, 탈라자 석굴, 시드하사르, 프라바스 파탄, 바라다 언덕의 라나파르에 있는 초기 석굴들은 대부분 평범하고 간결한 외관을 지니고 있으며, 바바 퍄라 석굴의 일부 조각 외에는 거의 조각이 없다. 이들은 데칸의 안드라-사트라프 시대 석굴과 비교할 수 있다. 조각이 거의 없기 때문에 그들의 연대와 연대기를 결정하기는 어렵다. 주나가드의 우파르콧 석굴과 캄발리다 석굴은 사트라프 시대 후기에 속한다.[106] 주나가드 근처 보리아와 인트와에서 발굴된 스투파는 사트라프 시대에 속한다. 샴라지에서 발굴된 스투파는 아마도 이 시대 또는 굽타 시대에 속할 것이다.[107]

Remove ads

산스크리트어 금석학에 대한 기여

요약

관점

"인도의 위대한 역설"이라고 묘사되는 현상에서, 산스크리트어 비문은 프라크리트어 비문보다 훨씬 나중에 나타났다. 이는 프라크리트어가 산스크리트어의 후손으로 간주됨에도 불구하고 발생했다.[108] 이는 프라크리트어가 다양한 형태로 영향력 있는 아소카의 칙령 (기원전 250년경) 이래로 선호되었기 때문이다.[108]

기원전 1세기 몇몇 예를 제외하고, 초기 산스크리트어 비문의 대부분은 인도-스키타이 통치자들의 시대, 즉 가장 초기에는 마투라 주변의 북사트라프, 또는 약간 후에는 서부 및 중앙 인도의 밀접하게 관련된 서사트라프 시대에 속한다.[109][110] 그들이 산스크리트어를 장려한 것은 인도 문화에 대한 애착을 보여주고, 정당한 인도 또는 최소한 인도화된 통치자로 자리매김하며, 교육받은 브라만 엘리트의 환심을 사려는 의도였을 것으로 생각된다.[110]

인도 서부에서 알려진 최초의 산스크리트어 비문은 서사트라프 통치자 나하파나의 사위인 우샤바다타에 의해 나시크 석굴 10호굴 전면에 새겨진 것으로 보인다. 이 비문은 기원후 2세기 초로 거슬러 올라가며, 혼합된 특징을 가지고 있다.[112]

서사트라프 통치자 루드라다만 1세의 루드라다만 주나가드 암각문 (기원후 150년경, 구자라트주)은 현대에 전해지는 거의 표준 산스크리트어로 된 최초의 긴 비문이다. 살로몬에 따르면, 이는 산스크리트어 금석학의 전환점으로, "다소 표준적인 산스크리트어"로 된 "최초의 광범위한 시적 양식 기록"이다.[112] 루드라다만 비문은 "순수한 고전 산스크리트어"는 아니지만, 몇몇 서사-방언 산스크리트어 예외를 제외하면 고전 산스크리트어에 가깝다.[112] 이는 굽타 제국 시대의 광범위한 산스크리트어 비문의 원형이 될 가능성이 높기 때문에 중요하다.[112] 이 비문들은 또한 브라흐미 문자로 되어 있다.[116] 기원후 150년경 루드라다만 통치 시기에, 그리스 작가 야바네스바라가 "그리스어를 구사하지 못하는 사람들을 위해" 야바나자타카를 그리스어에서 산스크리트어로 번역했으며, 이 번역본은 인도에서 모든 후대 점성술 작품의 권위가 되었다고 알려져 있다.[117]

산스크리트어 비문의 남방 확산 역시 남인도 통치자들과 밀접한 관계를 맺었던 서사트라프의 영향으로 볼 수 있다. 살로몬에 따르면, "루드라푸루샤다타 왕 시대의 나가르주나콘다 기념 기둥 비문은 서크샤트라파와 나가르주나콘다의 이크슈바쿠 통치자들 간의 혼인 동맹을 증명한다."[110][80] 나가르주나콘다 비문은 아마도 3세기 후반에서 4세기 초반의 것으로, 가장 초기의 실질적인 남인도 산스크리트어 비문이다. 이 비문들은 불교와 힌두교의 시바파 전통과 관련되어 있으며, 일부는 표준 산스크리트어와 혼성 산스크리트어를 모두 반영한다.[118] 3세기 이후에는 산스크리트어 비문이 지배적이며 많은 비문이 현존한다.[119]

Remove ads

쿠샨족에게 종속됐을 가능성

서사트라프가 독립적인 통치자였는지 아니면 쿠샨 제국 (30–375 CE)의 봉신이었는지는 아직 불분명하다. 그들의 동전에 "사트라프"라는 단어를 계속 사용했다는 점은 더 높은 통치자, 아마도 쿠샨 황제에 대한 인정된 종속을 시사한다.[120]

또한 마투라의 마트 사원에서 비마 카드피세스와 카니슈카의 유명한 조각상과 함께 차스타나의 조각상이 발견되었다. 이 조각상에는 "샤스타나" (중기 브라흐미 문자: ![]()

![]()

![]() Sha-sta-na)라는 비문이 새겨져 있다.[49] 이는 최소한 동맹과 우정, 봉신 관계는 아닐지라도 시사한다. 마지막으로, 카니슈카는 라바타크 비문에서 자신의 권력이 서사트라프 왕국의 고전 수도인 우자인까지 미친다고 주장한다. 이는 차스타나 조각상이 카니슈카 조각상과 나란히 있다는 점과 결합하여 쿠샨족과 서사트라프의 동맹을 시사한다.

Sha-sta-na)라는 비문이 새겨져 있다.[49] 이는 최소한 동맹과 우정, 봉신 관계는 아닐지라도 시사한다. 마지막으로, 카니슈카는 라바타크 비문에서 자신의 권력이 서사트라프 왕국의 고전 수도인 우자인까지 미친다고 주장한다. 이는 차스타나 조각상이 카니슈카 조각상과 나란히 있다는 점과 결합하여 쿠샨족과 서사트라프의 동맹을 시사한다.

마지막으로, 마투라 지역을 통치했던 "북사트라프" 시대 이후, "대사트라프" 카라팔라나와 "사트라프" 바나스파라는 사르나트 비문에서 쿠샨족의 봉신이었음이 알려져 있다.[7]

일반적으로 현대 학계의 입장은 서사트라프가 쿠샨족의 봉신이었으며, 적어도 루드라다만 1세가 보통 쿠샨족의 봉신으로 여겨지는 야우데야를 정복하기 전 초기 시대까지는 그러했다는 것이다. 이 질문은 완벽하게 해결된 것으로 간주되지 않는다.

Remove ads

같이 보기

각주

참고 문헌

외부 링크

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads