상위 질문

타임라인

채팅

관점

음절문자

위키백과, 무료 백과사전

Remove ads

언어학에서 문자 언어 연구에서 음절문자(音節文字)는 낱말을 구성하는 음절 또는 (더 흔하게) 모라를 나타내는 문자 기호의 집합이다.

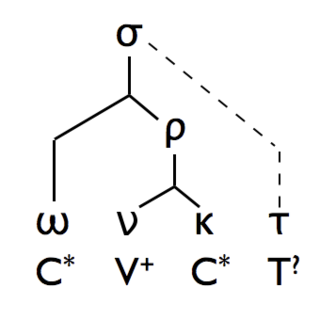

음절문자 내의 기호는 음절자라고 불리며, 일반적으로 (선택적인) 자음 소리(단순 음절 초) 뒤에 모음 소리(음절 핵)—즉, CV(자음+모음) 또는 V 음절—를 나타내지만, CVC, CV-성조, C(일반적으로 음절 끝의 비음)와 같은 다른 표음문자 매핑도 음절문자에서 발견된다.

종류

음절문자를 사용하는 문자는 내재된 종성(<C1V> ⇒ /C1VC2/), 묵음 모음(<C1V1+C2V2> ⇒ /C1V1C2/) 또는 반향 모음(<C1V1+C2V1> ⇒ /C1V1C2/)과 같은 복잡한 맞춤법/자소 규칙 없이 해당 구어의 모든 음절을 포괄할 때 완전하다고 할 수 있다. 이는 음소 문자에서 얕은 맞춤법과 느슨하게 일치한다.

진정한 음절자는 음절의 모든 부분, 즉 초기 음절 초, 중간 음절 핵, 최종 음절 종성을 포함하는 것이지만, 적어도 일부 언어에서는 음절 초와 음절 종성이 선택 사항이므로 중간(핵), 시작(음절 초-핵), 끝(핵-종성) 및 완전(음절 초-핵-종성) 진정한 음절자가 있다. 대부분의 음절문자는 한두 종류의 음절자만 특징으로 하며 자소 규칙으로 다른 음절을 형성한다.

음절자, 따라서 음절문자는 음성적 유사성과 일치하는 그래픽 유사성을 공유하지 않으면 순수, 분석적 또는 임의적이다. 예를 들어, ka 기호는 ki 기호나 a 기호와 예측 가능한 방식으로 유사하지 않다. 그렇지 않으면, 음절 초, 음절 말, 음절 핵 또는 음절 종성에 따라 달라지면 합성적이며, 이들 모두에 따라 달라지면 체계적이다. 일부 학자, 예를 들어 대니얼스(Daniels)는[1] 일반 용어를 분석적 음절문자에 한정하고 필요한 경우 다른 용어(아부기다, 아브자드)를 고안한다.

Remove ads

음절문자를 사용하는 언어

요약

관점

음절 문자를 사용하는 언어로는 일본어, 체로키어, 바이어, 동아시아의 이족 언어, 영어를 기반으로 한 크리올 언어 은주카어, 샹난 투화, 그리고 고대 언어인 미케네 그리스어 (선형문자 B)가 있다.[2] 미노스 문명의 선형문자 A와 그 파생물인 키프로스-미노스 음절문자도 일부에서는 음절 문자라고 믿어지지만, 아직 해독되지 않아 확인되지 않았다.

한자, 수메르어, 아카드어 및 다른 언어에 사용된 쐐기 문자, 그리고 이전의 마야 문자는 표어문자를 기반으로 하지만 본질적으로 대부분 음절적이다. 따라서 때로는 로고실라빅(logosyllabic)이라고도 불린다.

현대 일본어는 가나 (문자)라고 불리는 두 가지 음절문자(비음절 체계인 일본어 한자와 로마자 외에)를 함께 사용하는데, 이는 서기 800년경에 개발된 히라가나와 가타카나이다. 일본어는 주로 CV(자음 + 모음) 음절을 사용하기 때문에 음절문자가 언어를 쓰는 데 적합하다. 많은 음절문자에서와 같이 모음 연쇄와 최종 자음은 별도의 글리프로 쓰여서 attai와 kaita 모두 세 개의 가나로 쓰인다: あった(a-t-ta)와 かいた(ka-i-ta). 따라서 음절은 두 개의 모라에 해당하는 두 개의 가나 기호로 구성되므로 더 정확하게는 모라 문자 체계라고 불린다.

오늘날 음절문자를 사용하는 언어는 단순한 음소배열론을 가지는 경향이 있으며, 단일 모라(CV) 음절이 우세하다. 예를 들어, 현대 이 문자는 이중 모음이나 음절 종성이 없는 언어를 쓰는 데 사용된다. 음절문자 중 특이하게도, 언어의 모든 자음-모음-성조 조합(CVT)에 대해 별도의 글리프가 있다(음표로 표시되는 한 가지 성조 제외).

단일 모라가 아닌 음절에 대한 글리프를 가진 음절문자는 거의 없으며, 한때 있었던 것들도 시간이 지남에 따라 그 복잡성을 제거하기 위해 단순화되었다. 예를 들어, 바이 음절문자는 원래 종성으로 끝나는 음절(doŋ), 장모음(soo), 또는 이중모음(bai)에 대해 별도의 글리프를 가지고 있었지만, 모든 CV 조합을 구별할 수 있는 충분한 글리프는 아니었다(일부 구별은 무시되었다). 현대 문자는 모든 모라를 포괄하도록 확장되었지만 동시에 다른 모든 음절을 제외하도록 축소되었다. 이모라 음절은 이제 일본어에서와 같이 두 글자로 쓰여진다: 이중모음은 V 또는 hV 글리프의 도움으로 쓰여지고, 비음 종성은 바이에서 자체 음절을 형성할 수 있는 ŋ 글리프로 쓰여진다.

복잡한 음절을 가진 언어인 미케네 그리스어를 표기하는 데 사용된 선형문자 B에서는 복잡한 자음 음절 초는 두 개의 글리프로 쓰거나 하나로 단순화되었고, 종성은 일반적으로 무시되었다. 예를 들어, 크노소스를 나타내는 Κνωσός의 ko-no-so, sperma를 나타내는 σπέρμα의 pe-ma 등이 있다.

체로키 음절문자는 일반적으로 종성 자음에 대해 더미 모음을 사용하지만, /s/에 대한 분절적 자소도 가지고 있는데, 이는 종성으로도, 그리고 초기 /sC/ 자음군에서도 사용될 수 있다.

Remove ads

아부기다와의 차이점

인도와 동남아시아의 언어뿐만 아니라 에티오피아 셈어는 아부기다 또는 알파음절문자라고 불리는 음소문자 유형을 가지고 있다. 이러한 문자에서는 순수한 음절문자와 달리 동일한 자음으로 시작하는 음절이 공통적인 그래픽 요소를 기반으로 정기적으로 자소로 표현된다. 일반적으로 음절을 나타내는 각 문자는 해당 음절의 개별 소리를 지정하는 여러 요소로 구성된다.

19세기에는 이러한 체계를 음절식(syllabics)이라고 불렀는데, 이 용어는 캐나다 원주민 음절문자의 이름으로 남아 있다(이 또한 아부기다이다).

진정한 음절문자에서는 공통적인 자음 또는 모음 소리를 공유하는 문자 사이에 그래픽 유사성이 있을 수 있지만, 이는 체계적이거나 전혀 규칙적이지 않다. 예를 들어, 일본어 히라가나의 ka, ke, ko 문자 – か け こ –는 공통적인 /k/ 소리를 나타내는 유사성이 없다. 이를 데바나가리 문자, 즉 아부기다와 비교해 보면, ka, ke, ko 문자가 각각 क के को인 것을 알 수 있다.

음소문자와의 비교

영어는 독일어, 러시아어와 같은 다른 많은 인도유럽어와 마찬가지로 복잡한 음절 구조를 허용하므로, 영어 단어를 음절문자로 쓰는 것은 번거롭다. "순수한" 영어 음절문자는 가능한 각 음절에 대해 10,000개 이상의 별도 글리프가 필요할 것이다.[3] (예: "half"와 "have"에 대한 별도 글리프). 그러나 이러한 순수한 체계는 드물다. 이 문제에 대한 해결책은 전 세계 여러 음절문자(일본어의 영어 차용어 포함)에 공통적인 것으로, 음절 종성이 두 번째 음절인 것처럼 덧붙임 소리 모음을 추가하는 것이다: "half"는 ha-fu, "have"는 ha-vu.

한국어 문자 한글은 음소 문자와 음절 문자의 특징을 결합한 음절 음소 문자로 묘사되어 왔다.[4][5] 한글은 알파벳 문자가 2차원으로 배열된 음절 블록으로 쓰여진다. 예를 들어, 서울특별시는 ㅅㅓㅇㅜㄹ이 아니라 서울로 쓰여진다.[6]

Remove ads

같이 보기

각주

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads