상위 질문

타임라인

채팅

관점

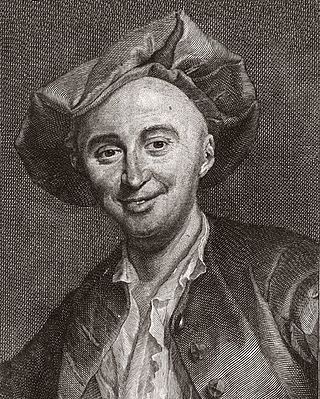

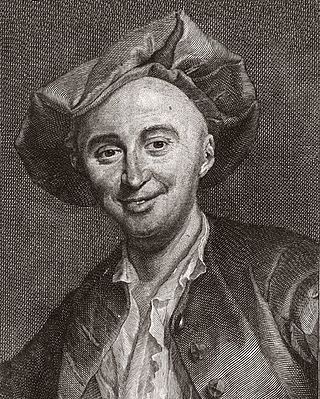

쥘리앵 오프루아 드 라 메트리

프랑스의 의사, 철학자 위키백과, 무료 백과사전

Remove ads

쥘리앵 장 오프루아 드 라메트리(Julien Jean Offroy de La Mettrie, ɔfʁɛ də la metʁi, 1709년 12월 25일 ~ 1751년 11월 11일)은 프랑스의 의사, 철학자로 계몽주의 시대의 가장 초기 프랑스의 유물론자 중 한 사람으로 꼽힌다. 그는 1747년 저작인 《L'homme machine》으로 가장 잘 알려져 있다.

라메트리는 인간이 복잡한 동물이며 다른 동물들과 마찬가지로 영혼을 가지고 있지 않다는 입장을 취한 것으로 가장 유명하다. 그는 정신은 육체의 일부이며, 삶은 쾌락을 낳도록 살아야 한다고 생각했다. 그의 견해는 매우 논쟁적이어서 프랑스에서 도피하여 베를린에 정착해야만 했다.

Remove ads

어린 시절

라메트리는 1709년 11월 23일 브르타뉴의 생말로에서 부유한 직물 상인의 아들로 태어났다. 초기 교육은 쿠탕스(Coutances)와 캉(Caen)의 대학에서 받았다. 파리의 콜레주 뒤 플레시에 다닌 후, 그는 성직자가 되는 것에 관심을 보였으나, 얀센주의 학교에서 몇 년간 신학을 공부한 후 그의 관심은 가톨릭 교회에서 멀어졌다. 1725년, 라메트리는 콜레주 다르쿠르에 입학하여 철학과 자연과학을 공부했으며, 1728년경 졸업한 것으로 추정된다. 당시 다르쿠르 콜레주는 프랑스에서 데카르트주의 교육을 선도하고 있었다.[1] 1734년, 그는 저명한 의사인 헤르만 부르하버 밑에서 공부를 계속했는데, 부르하버 역시 본래 성직자가 되려 했던 인물이었다. 라메트리가 프랑스의 의학 교육에 변화를 가져오고자 영향을 받은 것은 바로 부르하버에게서 였다.

Remove ads

의사로의 생애

요약

관점

다르쿠르 콜레주에서 학업을 마친 후, 라메트리는 의학을 직업으로 삼기로 결정했다. 라메트리 가문의 친구이자 당시 왕립 식물원(Jardin du Roi)의 해부학 교수로 부임하려던 프랑수아-조제프 위노(François-Joseph Hunauld)가 그의 결정에 영향을 미친 것으로 보인다. 라메트리는 5년 동안 파리 의학부에서 공부하며 위노의 지도를 받았다.

그러나 1733년, 그는 저명한 헤르만 부르하버 밑에서 공부하기 위해 레이던으로 떠났다. 네덜란드 체류는 짧았지만 큰 영향을 주었다. 이후 몇 년간 라메트리는 고향인 생말로 지역에 정착하여 의료 활동을 했으며, 여러 저작을 출판하고 번역함으로써 부르하버의 저작과 이론을 전파했다. 그는 1739년에 결혼하여 두 자녀를 두었으나 결혼 생활은 불행했다. 1742년 라메트리는 가족을 떠나 파리로 가서 프랑스 근위대(Gardes Françaises) 연대의 외과의사로 임명되었고, 오스트리아 왕위 계승 전쟁 중 여러 전투에 참전했다. 이 경험은 그의 철학 저술에서 명백히 드러나는 폭력에 대한 깊은 혐오감을 그에게 심어주었다. 그러나 그는 대부분의 시간을 파리에서 보냈으며, 이 시기에 피에르 루이 모페르튀 및 샤틀레 후작 부인과 교류했던 것으로 보인다.

이 시기, 그는 열병을 앓던 중 빨라진 혈액 순환이 사고(思考)에 미치는 영향에 대해 스스로 관찰하게 되었고, 이를 통해 정신 과정은 뇌와 신경계의 유기적 변화의 결과로 설명되어야 한다는 결론에 이르렀다. 그는 이 결론을 자신의 첫 철학 저서인 《영혼의 자연사》(Histoire naturelle de l'âme, 1745)에서 상세히 다루었다.[2] 이 책의 출간으로 엄청난 비난이 일자 라메트리는 어쩔 수 없이 프랑스 근위대 직위를 그만두고 레이던으로 피신했다. 그곳에서 그는 일관되게 유물론적이고 준(準)무신론적인 원리에 기반하여 성급하게 저술한 논문인 《L'Homme machine》에서 자신의 이론을 더욱 대담하고 완전하게 발전시켰다.[3]

이러한 원리들의 윤리적 함의는 훗날 그의 저서 《행복론》(Discours sur le bonheur)에서 다루어졌는데, 라메트리 자신은 이 책을 그의 대표작으로 여겼다. 여기서 그는 자신의 '후회 이론', 즉 문화화 과정에서 어린 시절에 습득된 죄책감이 미치는 불길한 영향에 대한 견해를 발전시켰다. 이 사상으로 인해 그는 사실상 모든 프랑스 계몽주의 사상가들의 적개심을 샀고, 일종의 기록 말살형(damnatio memoriae)을 당했다. 이러한 오명은 한 세기가 지난 후에야 프리드리히 알베르트 랑게가 그의 저서 《Geschichte des Materialismus》에서 그를 재조명하면서 벗겨지게 되었다.

Remove ads

철학

요약

관점

쥘리앵 드 라메트리는 18세기의 가장 영향력 있는 결정론자 중 한 명으로 꼽힌다. 그는 정신 과정이 신체에 의해 유발된다고 믿었다. 그는 이러한 사상을 그의 가장 중요한 저서인 《인간기계론》에서 표현했다. 여기서 그는 인간이 기계처럼 작동한다는 자신의 믿음을 드러냈다. 이 이론은 데카르트의 연구와 인간의 신체를 기계로 보는 그의 접근법을 기반으로 발전한 것으로 볼 수 있다.[4] 라메트리는 신체와 정신을 포함한 인간이 기계처럼 작동한다고 믿었다. 그는 인간의 신체적 행동을 설명하는 데 있어 데카르트의 기계론적 관점을 더욱 발전시키는 데 기여했지만, 정신에 대한 데카르트의 이원론적 관점에는 반대했다. 그의 의견은 매우 확고하여, 데카르트가 실제로는 정신에 관한 한 유물론자였다고 주장하기까지 했다.[5]

철학자 데이비드 스커비나(David Skrbina)는 라메트리를 "생기론적 유물론(vitalistic materialism)"의 신봉자로 간주한다.[6]

그에게 정신은 매우 실재적인 존재였고, 그것이 물질적 우주에 내재되어 있음은 분명했다. 따라서 명백한 해결책은 물질 자체가 본질적으로 역동적이고, 감정을 느끼며, 심지어 지능을 가질 수 있다고 보는 것이었다. 운동과 정신은 물질 자체 또는 물질의 조직적 속성에 깃든 생명이나 감응력의 내재적 힘에서 파생된다. 때로 생기론적 유물론이라 불리는 이 관점이 바로 라메트리—그리고 나중에는 디드로—가 채택한 것이다. 주석가들은 종종 라메트리를 기계론자로 묘사하는데, 이는 영적 영역을 부정하는 사람은 누구나 모든 것, 특히 모든 생명체를 죽은 물질의 산물로 본다고 가정하기 때문이다. 오늘날에도 유물론을 기계론과 동일시하는 것은 매우 흔하다. 그러나 앞서 언급했듯이 둘은 논리적으로 독립적이다. ... 그가 《인간기계론》에서 '기계'라는 용어를 채택한 것은 분명하지만, 그것은 특별히 생기론적인 의미에서였다.

인간과 동물

그는 《인간기계론》에 앞서 1745년에 《영혼의 자연사》(The Natural History of the Soul)를 출판했다.[5] 그는 인간이 단지 복잡한 동물에 불과하다고 주장하였다. 그가 “동물에서 인간에 이르기까지 급격한 단절은 없다”고 본 견해는 큰 논란을 불러일으켰다.[7] 이후 그는 인간과 동물이 조직화된 물질로 구성되어 있으며, 양자 간 차이는 물질이 조직된 복잡성의 정도에 있다고 보았다. 그는 인간과 동물의 차이를 고급 진자의 시계와 일반 시계의 차이에 비유하며 “인간은 유인원 및 가장 지능적인 동물에 대하여, 하위헌스의 행성 진자 시계가 르루아의 시계와 같듯 그러하다”고 서술하였다.[7]

그는 감각적 느낌이 동물뿐만 아니라 식물에도 존재한다고 보았으며, 이를 바탕으로 인간과 동물 사이에 본질적인 차이가 없다고 주장하였다.[8] 그는 언어를 사용하는 존재는 인간뿐이라고 인정하면서도, 동물 역시 언어를 학습할 수 있는 능력이 있다고 보았다. 그는 유인원을 예시로 들며, 훈련받는다면 “완전한 인간이 될 수 있다”고 주장하였다.[4] 또한 인간과 동물이 모방을 통해 학습한다는 점을 들어, 인간이 동물과 크게 다르지 않다고 보았다.

라메트리의 인간-동물 연속성 이론은 두 가지 형태로 나뉜다. 첫 번째는 약한 연속성으로, 이는 인간과 동물이 동일한 구성 요소로 이루어져 있으나 조직 방식이 다르다는 관점이다. 그러나 그의 주요 강조점은 강한 연속성에 있었다. 이는 인간과 동물의 심리 및 행동에서 본질적인 차이가 없다는 견해이다.

《인간기계론》

라메트리는 정신적 사고가 신체적 활동에 의존하기 때문에 인간이 기계처럼 작동한다고 믿었다. 그는 이어서 높고 복잡한 수준의 물질 조직이 인간의 사고를 낳는다고 주장했다. 그는 신의 존재를 믿지 않았다. 오히려 그는 인간의 조직화가 복잡한 물질을 최대한 잘 활용하기 위해 이루어졌다고 주장했다.[5]

라메트리는 자신의 신체적 질병과 정신적 질병이 서로 연관되어 있음을 발견한 후 이러한 믿음에 도달했다. 의학 및 심리학 분야에서 충분한 증거를 수집한 후, 그는 이 책을 출판했다.[9]

라메트리가 제시한 증거 중 일부는 그 성격 때문에 무시되었다. 그는 목이 잘린 닭이 뛰어다니거나, 최근에 적출된 동물의 심장이 여전히 뛰는 것과 같은 사건들이 뇌와 신체의 연결을 증명한다고 주장했다. 라메트리의 이론을 바탕으로 새로운 이론들이 세워지기는 했지만, 그의 저작들이 반드시 과학적인 것은 아니었다. 오히려 그의 글은 논쟁적이고 반항적이었다.[10]

인간 본성

그는 자신을 결정론자라고 주장하며 판사의 역할을 부정함으로써 자신의 급진적인 신념을 더욱 표현했다.[4] 그는 기독교적 믿음에 동의하지 않았으며, 인간 행동에 대한 쾌락주의적 접근법으로서 감각적 쾌락을 추구하는 것의 중요성을 강조했다.[8] 더 나아가 인간이 동물보다 우월한 도덕성을 지닌다는 믿음에 의문을 제기하며 인간 행동을 고찰했다. 그는 동물은 서로를 거의 고문하지 않는다는 점에 주목했고, 일부 동물은 어느 정도의 도덕성을 지닐 수 있다고 주장했다. 또한 그는 인간을 기계와 같은 존재로 보았는데, 이에 따라 인간은 자연의 법칙을 따르며 타인의 이익을 위해 자신의 이익을 무시하게 될 것이라고 믿었다.[5]

영향력

라메트리(Julien Offray de La Mettrie)는 프랑스의 저명한 의사 피에르 장 조르주 카바니스(Pierre Jean Georges Cabanis)에게 가장 직접적인 영향을 미쳤다. 카바니스는 라메트리의 유물론적 관점을 기반으로 하되, 그 급진성을 완화하여 전개하였다. 라메트리의 극단적인 주장들은 당대에 강한 거부감을 불러일으켰으나, 그의 사상은 후에 심리학, 특히 행동주의의 형성에 일정 부분 기여하였다. 그의 영향은 행동주의 심리학자들의 환원주의적 접근 방식에서도 일부 확인할 수 있다.[8] 그러나 라메트리에 대한 반감이 워낙 강했기 때문에, 많은 행동주의자들은 그에 대해 거의 알지 못하거나 전혀 알지 못한 채, 유사한 주장을 펼친 다른 유물론자들의 사상을 바탕으로 학문을 발전시켰다.[5]

라메트리의 입장은 사이버네틱스와 그것의 심리학적 응용과도 일맥상통하는 면이 있다.

현대에 이르러 라메트리의 영향을 가장 뚜렷하게 받은 심리학 분야는 인지과학이며, 인공지능 철학 또한 포함된다. 이 분야에서는 인간 및 생명체를 본뜬 로봇을 만들고, 오히려 인간 자체를 로봇의 유비(analogy)로 분석하는 방식이 제안되고 있다.

Remove ads

말년

요약

관점

프로이센으로의 이주

라메트리의 쾌락주의적이며 유물론적인 원칙은 관용적인 분위기를 지닌 네덜란드에서도 큰 반발을 불러일으켰다. 결국 1748년, 그는 모페르튀이의 도움을 받아 베를린로 이주하였고, 프리드리히 대왕(Friedrich der Große)의 후원으로 베를린에서 의사로 활동할 수 있게 되었을 뿐 아니라 궁정 낭독관(court reader)으로도 임명되었다.[2] 그는 그곳에서 《행복에 대한 담론》(Discours sur le bonheur, 1748)을 집필하였는데, 이 저작은 쾌락을 최우선으로 삼는 명백한 감각주의적 쾌락주의 원칙을 담고 있어 볼테르, 디드로, 돌바크 남작(Baron d'Holbach) 등 계몽주의 사상가들에게 충격을 주었다.[3]

사망

라메트리가 쾌락을 찬미한 삶은 그에게 조기 사망을 가져다주었다는 주장이 있다. 라메트리에게 병을 치료받은 데 대해 감사를 표하고자, 티르코넬 백작(comte de Tyrconnel, 프로이센 주재 프랑스 대사)은 그의 명예를 기리는 연회를 열었다. 이 자리에서 라메트리는 자신의 대식 능력이나 강인한 체력을 과시하고자 다량의 "송아지 간과 송로버섯을 넣은 꿩 파테(pâté de faisan aux truffes)"를 섭취한 것으로 전해진다. 그 결과, 그는 심한 위장 질환 증세를 보였고, 곧 고열과 함께 중증의 열병을 앓다 사망하였다.[1][4]

그의 장례식에서는 프리드리히 대왕이 추도사를 낭독하였으며, 이는 현재까지 라메트리의 삶에 대한 주요 전기적 자료로 전해지고 있다. 대왕은 “라메트리는 프랑스 전권대사 밀로드 티르코넬의 집에서 사망하였다. 그는 티르코넬을 병에서 회복시킨 바 있었다. 병은 자신이 상대해야 할 인물을 알고서, 그를 확실히 제거하고자 먼저 뇌를 공격하는 계략을 썼던 것 같다. 맹렬한 열병과 심한 섬망이 그를 덮쳤고, 그는 동료들의 의술에 의지해야만 했다. 그러나 자신이 늘 자신과 대중을 살려내던 그 기술에서 이번만은 도움을 얻지 못했다”고 전했다. 그는 여동생에게 보낸 편지에서 라메트리를 "좋은 악마이며 유능한 의사지만, 형편없는 저술가"라고 평하였다.[11] 사망 당시 라메트리에게는 부인과 다섯 살 딸이 있었다.

그의 철학 저작은 사후에 《철학 전집》(Œuvres philosophiques)으로 정리되어 런던, 베를린, 암스테르담 등지에서 여러 판본으로 출간되었다.[2]

Remove ads

저서

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads