상위 질문

타임라인

채팅

관점

표의문자

뜻을 전달하는 글자 또는 사물의 모양을 흉내내어 나타낸 글자 위키백과, 무료 백과사전

Remove ads

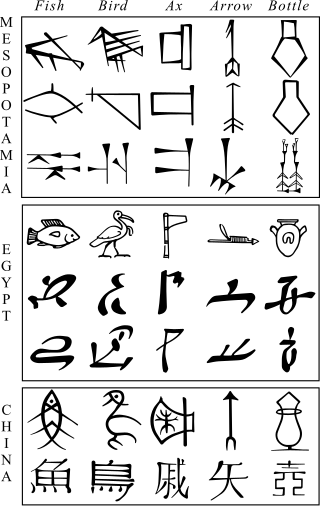

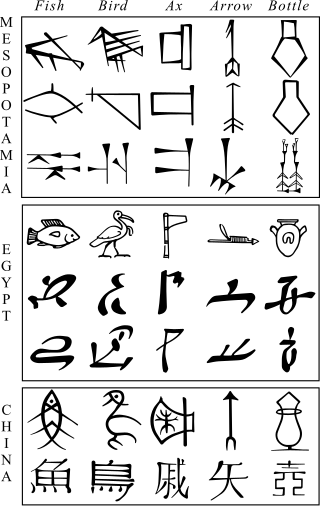

표의문자(表意文字, ideogram)는 특정 문자에서 관념이나 개념을 나타내는 데 사용되는 상징이다.[1] (표의문자는 음성 언어를 나타내어 특정 언어에 독립적인 표음문자와 대조된다.[2]) 일부 표의문자는 다른 것보다 더 임의적이다. 일부는 어떤 관습에 대한 사전 지식을 전제로 해야만 의미가 있고, 다른 것들은 그 기표를 더 직접적으로 닮아 있다. 물리적인 대상을 시각적으로 나타내는 표의문자는 그림문자라고 불린다.[3][4]

- 숫자와 수학 기호는 표의문자로, 예를 들어 ⟨1⟩ '하나', ⟨2⟩ '둘', ⟨+⟩ '더하기', ⟨=⟩ '같다' 등이 있다.

- 앰퍼샌드 ⟨&⟩는 많은 언어에서 'and'를 나타내는 데 사용되며, 원래 라틴어 단어 et의 양식화된 합자이다.

- 다른 활판 인쇄 예시로는 ⟨§⟩ '섹션', ⟨€⟩ '유로', ⟨£⟩ '파운드 스털링', ⟨©⟩ '저작권' 등이 있다.

Remove ads

용어

요약

관점

표어문자

표의문자는 언어의 특정 형태소를 나타내는 표어문자와 동일시되어서는 안 된다. 넓은 의미에서 표의문자는 위에 언급된 음성 영어 문자 체계의 예시처럼 다른 원리에 기반을 둔 문자 체계의 일부를 형성할 수 있으며, 특정 발화된 단어와 일치하지 않으므로 여러 언어에 걸쳐 동일한 개념을 나타낼 수도 있다. 주어진 표의문자를 읽는 단일한 방법이 항상 존재하지 않을 수도 있다. 형태소에 할당된 표어문자로 남아 있으면서도 ⟨틀:Zhi⟩ '중심'과 같은 특정 한자는 그 기원과 시각적 구조를 고려할 때 더 좁은 의미에서 표의문자로 분류될 수 있다.

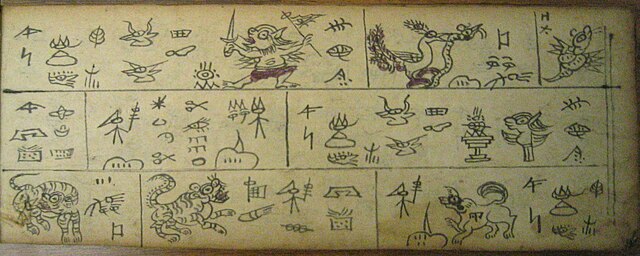

그림문자와 지사자

그림문자는 정의에 따라 참조되는 대상과의 직접적인 아이콘적 유사성을 통해 개념을 나타내거나,[3] 또는 더 넓게는 시각적으로 나타내거나 묘사하는 표의문자이다.[4] 원시 문자 체계에서는 그림문자가 일반적으로 사용 가능한 대부분의 기호를 구성했다. 그 사용은 레부스 원리를 통해 확장될 수도 있었다. 예를 들어, 거바 주석이 없는 그림 동파 문자는 나시어를 나타낼 수 없지만, 구전 문학을 암송하기 위한 기억술로 사용된다. 일부 체계는 추상적인 개념을 나타내는 지사자도 사용한다. 때로는 표의문자라는 단어가 지사자를 지칭하고 그림문자와 대조하는 데만 사용되기도 한다.[5]

표의문자라는 단어는 역사적으로 신성문자, 쐐기 문자, 한자를 묘사하는 데 자주 사용되었다. 그러나 이러한 기호는 언어의 의미 요소를 나타내며, 밑에 깔린 개념을 직접 나타내지는 않는다. 즉, 그 사용은 일반적으로 특정 구어에 대한 지식을 필요로 한다. 현대 학자들은 이러한 기호를 대신 표어문자라고 부르며, 일반적으로 표의문자라고 부르는 것을 피한다. 대부분의 표어문자는 해당 단어의 발음을 어떤 형태로든 포함하고 있으며, 종종 레부스 원리를 사용한다. 나중의 문자 체계는 선택된 기호를 사용하여 언어의 소리를 나타냈는데, 예를 들어 '황소'를 의미하는 표어문자 ʾālep이 초성 성문 파열음을 나타내는 문자 알레프로 채택된 경우이다. 그러나 일부 표어문자는 여전히 시각적으로 자신이 나타내는 형태소의 의미를 효과적으로 묘사한다. 그림문자는 단어가 지칭하는 대상과 같은 모양을 하고 있는데, 예를 들어 '황소'를 의미하는 셈어 단어 ʾālep를 나타내는 황소 아이콘이 있다. 다른 표어문자는 더 추상적인 기법을 통해 시각적으로 의미를 나타낼 수 있다.

많은 신성문자와 쐐기 문자는 표어적으로 또는 음성적으로 사용될 수 있었다. 예를 들어, 수메르어 딩기르 ⟨𒀭⟩은 '신'을 의미하는 diĝir, 신 안 또는 '하늘'을 의미하는 an을 나타낼 수 있었다.[6] 아카드어에서 글자 ⟨![]() ⟩는 어간 il- '신', 단어 šamu '하늘', 또는 음절 an을 나타낼 수 있었다.

⟩는 어간 il- '신', 단어 šamu '하늘', 또는 음절 an을 나타낼 수 있었다.

한자는 일반적으로 표어문자로 기능하지만, 전통적인 분류의 여섯 가지 부류 중 세 가지는 기원이 표의적(또는 의미론적)이며 음성적 요소가 없다.

- 그림문자(틀:Zhi xiàngxíng)는 일반적으로 가장 오래된 글자들 중 하나이며, 기원전 12세기까지 거슬러 올라가는 형태를 가지고 있다. 일반적으로 문자의 진화와 함께 그림문자의 형태는 직접적인 재현성이 줄어들어, 그 지시대상을 직관적으로 파악하기 어렵게 되었다. 예시로는 ⟨틀:Zhi⟩ '밭'과 ⟨틀:Zhi⟩ '마음'이 있다.

- 지사자(틀:Zhi zhǐshìzì)는 ⟨틀:Zhi⟩ '위'와 ⟨틀:Zhi⟩ '아래'와 같거나, ⟨틀:Zhi⟩ '셋'과 같은 숫자들이다.

- 회의문자(틀:Zhi huìyìzì)는 여러 다른 글자들로부터 합성된 의미를 가지고 있는데, 예를 들어 ⟨틀:Zhi⟩ '해'와 ⟨틀:Zhi⟩ '달'이 결합된 ⟨틀:Zhi⟩ '밝다' 또는 ⟨틀:Zhi⟩ '사람'과 ⟨틀:Zhi⟩ '나무'로 구성된 ⟨틀:Zhi⟩ '쉬다' 등이 있다. 20세기 후반에 고대 중국어 음운론에 대한 이해가 발전하면서, 많은 연구자들은 회의문자로 생각되었던 대부분의 글자의 어원이 실제로는 음성적 요소를 포함하고 있다고 확신하게 되었다.[7]

표의문자의 예로는 1970년대에 미국 교통부의 요청으로 미국 그래픽 예술가 협회가 개발한 50개의 기호 모음인 DOT 그림문자가 있다.[8] 처음에는 공항 표시용으로 사용되었지만, 점차 널리 퍼졌다.

순수 기호

많은 표의문자는 관습에 의해서만 개념을 나타낸다. 예를 들어, 빨간 팔각형은 시간의 흐름에 따라 대중적 연관성과 의미의 구체화로 인해 '정지'라는 의미를 지니게 되었다. 기호학 분야에서, 이것들은 순수 기호의 한 유형이며, 이 용어는 비그래픽 매체를 사용하는 상징도 포함한다. 한자의 현대적 분석은 순수 기호가 시스템 자체만큼이나 오래되었다는 것을 보여주는데, 대표적인 예로는 ⟨틀:Zhi⟩ '다섯'과 ⟨틀:Zhi⟩ '여덟'을 포함하여 4보다 큰 숫자를 나타내는 숫자들이다. 이들은 시각적으로나 음성적으로 그들이 나타내는 수량에 대해 아무것도 나타내지 않고, 오직 관습적으로만 나타낸다.

Remove ads

유형

수학 표기법

수학 기호는 표의문자의 한 종류이다.[9]

역사

요약

관점

진정한 문자 체계가 순수 표의문자 체계에서 발전함에 따라, 음성 문자를 가진 후기 사회들은 그림, 도표, 표어문자 간의 직관적인 연결에 의해 종종 강요되었지만, 후자의 필수적인 음성적 차원을 궁극적으로 알지 못했다. 그리스어 사용자들은 기원전 7세기경에 정기적으로 이집트를 방문하기 시작했다.[10] 고대 그리스어 작가들은 일반적으로 이집트 문자 체계를 순전히 표의적인 것으로 오해했다. 전통에 따르면, 그리스인들은 이집트인들로부터 피타고라스( 570 – c. 495 BCc.)를 통해 글쓰기 능력을 습득했는데, 피타고라스는 이집트인들의 '상징적 가르침'의 무음 형태를 직접 배웠다고 한다.[11] 플라톤(기원전 428~347년)부터 신성문자를 표의문자로 여기는 개념은 대부분의 언어를 현실의 불완전하고 모호한 이미지로 보는 더 넓은 철학적 개념에 뿌리를 두고 있었다. 플라톤의 견해는 형상계를 존재론적으로 분리된 세계로 보았지만, 그의 제자 아리스토텔레스(기원전 384~322년)는 오히려 형상을 모든 사람의 마음속에 동일하게 존재하는 추상적인 것으로 보았다.[12] 둘 다에게 표의문자는 이집트인들이 소유한 형상을 더 완벽하게 나타내는 것이었다. 아리스토텔레스적 틀은 중세 시대까지 지중해 세계에서 언어 개념의 기초가 되었다.[13]

고전 이론에 따르면, 표의문자는 형상을 직접적으로 반영했기 때문에 유일한 "진정한 언어"였으며,[14] 독자들에게 난해한 지혜를 전달하는 독특한 능력을 가지고 있었다.[15] 이집트 신성문자를 읽는 능력은 후기 고대 시대에 이집트의 헬레니즘화와 기독교화 과정에서 상실되었다. 그러나 이러한 경향이 신성문자 포기를 강요했다는 전통적인 견해는 최근 학계에서 거부되고 있다.[16][17]

유럽은 16세기 말에 이르러서야 중국어를 완전히 알게 되었고, 처음에는 이 시스템을 이집트 신성문자로부터 부분적으로 영향을 받은 기존의 표의문자 체계와 연결시켰다.[18] 궁극적으로 장프랑수아 샹폴리옹의 1823년 신성문자 해독 성공은 신성문자가 순전히 표의적인 것이 아니라 구어인 이집트어를 나타낸다는 이해에서 비롯되었다. 샹폴리옹의 통찰력은 부분적으로 프랑스 한학자 장피에르 아벨르뮈사의 반절 연구에 대한 친숙함에서 비롯되었는데, 이 연구는 한자가 종종 소리를 쓰는 데 사용되며 단순히 개념만을 나타내지 않는다는 것을 보여주었다.[19]

제안된 보편어

이러한 표의문자 개념에 영감을 받아, 보편적인 문어, 즉 사용하는 언어와 관계없이 모든 사람이 그 해석에 접근할 수 있는 표의문자를 설계하려는 여러 시도가 있었다. 초기 제안은 1668년 존 윌킨스의 『실제 문자 및 철학적 언어를 향한 시론』에서 이루어졌다. 더 최근에는 1949년 찰스 K. 블리스에 의해 블리스심볼이 고안되었으며, 현재 2,000개 이상의 그림을 포함한다.[20]

같이 보기

각주

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads