상위 질문

타임라인

채팅

관점

헨리크 입센

위키백과, 무료 백과사전

Remove ads

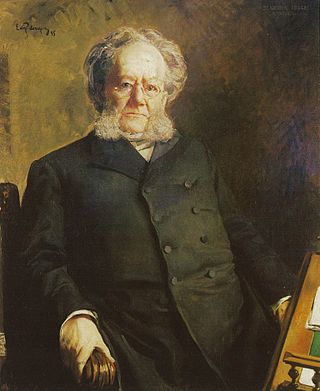

헨리크 요한 입센(노르웨이어: Henrik Johan Ibsen, 1828년 3월 20일 ~ 1906년 5월 23일)은 노르웨이의 극작가이자 연극 연출가이다. 입센은 19세기 세계 최고의 극작가로 평가받으며 흔히 "현대극의 아버지"로 불린다.[1] 사실주의 연극을 개척했으나 서정적인 서사 작품도 썼다. 주요 작품으로는 《브란》, 《페르 귄트》, 《황제와 갈릴리 사람》, 《인형의 집》, 《유령》, 《민중의 적》, 《들오리》, 《로스메르스홀름》, 《헤다 가블레르》, 《대건축가 솔네스》, 《우리 죽어 깨어날 때》가 있다. 입센은 셰익스피어 다음으로 세계에서 가장 많이 공연되는 극작가이며,[2][3] 《인형의 집》은 2006년 세계에서 가장 많이 공연된 희곡이었다.[4]

입센은 항구도시 시엔의 상인 엘리트 집안에서 태어났으며, 1500년대 중반부터 텔레마르크에서 권력과 부를 가진 가문들과 강한 가족적 유대를 가지고 있었다.[5] 부모 모두 사회적으로나 생물학적으로 리싱과 알텐부르고르덴의 파우스 가문(올레 파우스와 헤데비그 파우스 형제자매의 대가족)에 속해 있었으며, 입센은 자신의 배경을 귀족적이라고 설명했다.[5] 입센은 1850년대에 노르웨이에서 연극 연출가로 자리잡았고 1860년대에 《브란》과 《페르 귄트》로 국제적 인정을 받았다. 1864년부터 27년 동안 이탈리아와 독일, 주로 로마, 드레스덴, 뮌헨에서 살았으며 노르웨이는 잠시 방문할 뿐이었고, 1891년에 크리스티아니아로 이주했다. 입센의 대부분의 연극은 노르웨이를 배경으로 하며, 종종 시엔을 연상시키는 부르주아적 환경과 장소를 배경으로 하고, 가족들에게서 자주 영감을 얻었다. 입센의 초기 시적이고 영화적인 희곡 《페르 귄트》는 강한 초현실적 요소를 가지고 있다.[6] 《페르 귄트》 이후 입센은 운문을 포기하고 사실적인 산문으로 희곡을 썼다. 후기의 여러 드라마는 유럽 연극이 가정생활과 예의범절 및 엄격한 도덕을 본보기로 삼아야 했던 당시에 많은 이들에게 스캔들로 여겨졌다. 입센의 후기 작품은 겉모습 뒤에 숨은 현실을 조사했고, 동시대인 중 일부를 불안하게 만들었다. 그는 날카로운 시선으로 삶의 조건과 도덕성의 문제를 자유롭게 탐구했다. 많은 비평가들은 《들오리》와 《로스메르스홀름》이 "입센 작품 중 최고의 자리를 놓고 서로 경쟁하고 있다"고 평가했다.[7] 입센 자신은 《황제와 갈릴리 사람》을 자신의 걸작으로 여겼다.[8]

입센은 세계 문학사에서 가장 중요한 극작가 중 한 명으로 평가되며,[9] 19세기의 가장 중요한 극작가로 널리 인정받고 있다.[9][10] 지그문트 프로이트는 그를 셰익스피어, 소포클레스와 동급으로 평가했으며,[11] 조지 버나드 쇼는 입센이 세계 최고의 극작가로서 셰익스피어를 능가했다고 주장했다.[12] 입센은 조지 버나드 쇼, 오스카 와일드, 제임스 조이스와 같은 극작가와 소설가들에게 영향을 미쳤다. 심오한 시적 극작가로 여겨지며, 셰익스피어 이후 가장 중요한 극작가로 널리 인정받고 있다.[13][14] 입센은 흔히 국제적으로 가장 유명한 노르웨이인으로 묘사된다.[15] 입센은 다노-노르웨이어로 작품을 썼으며,[a] 덴마크 출판사 귈덴달을 통해 출판하였다. 시구르드 입센 총리의 아버지이자 가수 올레 파우스의 친척이기도 하다.

Remove ads

어린 시절과 배경

요약

관점

헨리크 요한 입센은 1828년 3월 20일 브라츠베리(텔레마르크)의 번영하는 항구도시 시엔 스톡만고르덴의 부유한 상인 가문에서 태어났다. 상인 크누트 플레스네르 입센(1797년~1877년)과 마리켄 코르넬리아 마르티네 알텐부르크(1799년~1869년)의 아들이었으며, 올레와 헤데비그 파우스 형제자매와 그들의 긴밀한 가족들로 구성된 파우스 가문의 일원으로서 사회적 성장을 했다. 입센의 조상들은 주로 시엔과 베르겐 같은 도시의 상인과 선주들이거나, 이 지역 공무원 엘리트인 상부 텔레마르크의 "관리 귀족"의 구성원들이었다. 예르겐 하베는 입센이 "1500년대 중반부터 텔레마르크에서 권력과 부를 가진 가문들과 강한 가족적 유대를 가지고 있었다"고 기술했다.[5] 헨리크 입센 자신은 "내 부모는 양쪽 모두 시엔의 가장 존경받는 가문 출신"이며, "당시 그곳과 그 주변을 지배했던 거의 모든 명문 가문들과 가까운 친척 관계"였다고 썼다.[16][17] 그는 3월 28일 루터교 국교회(의무적으로 가입해야 했다)에서 자택 세례를 받았으며, 6월 19일 크리스티안 교회(시엔)에서 세례가 확인되었다.[5] 입센이 태어났을 당시 시엔은 수세기 동안 노르웨이에서 가장 중요하고 국제적인 도시 중 하나였으며, 해운과 목재 수출, 초기 산업화의 중심지로서 노르웨이를 덴마크-노르웨이의 발전되고 번영한 지역으로 만들었다.[5][15]

리싱과 알텐부르크 저택의 파우스 가문

입센의 부모인 크누트와 마리켄은 "유사 형제자매"로 불릴 만큼 가까운 친척으로 성장했으며, 둘 다 리싱과 알텐부르크 저택의 파우스 가문 - 즉, 올레 파우스(1766년~1855년)와 헤데비그 파우스(1763년~1848년) 형제자매의 대가족 - 에 속해 있었다.[5]

크누트의 아버지 헨리크 요한 입센(1765년~1797년)이 크누트가 1797년에 갓 태어났을 때 바다에서 사망한 후, 그의 어머니 요한네 플레스네르(1770년~1847년)는 이듬해 올레 파우스(1766년~1855년) 선장과 결혼했다. 헨리크 요한 입센처럼, 파우스도 시엔의 가장 부유한 사람인 디데리크 폰 카펠렌의 처남이 되었다. 1799년, 올레 파우스는 아내의 첫 남편에게서 물려받은 시엔의 뢰베스트레데트(사자 거리)에 있는 입센 저택을 팔고, 처남 폰 카펠렌의 누이로부터 시엔 외곽의 리싱 영지를 구입했다. 크누트는 리싱에서 많은 이복형제자매들과 함께 성장했는데, 그중에는 후에 주지사가 된 크리스티안 코르넬리우스 파우스와 선주 크리스토퍼 블롬 파우스가 있었다. 1801년 인구조사에 따르면 리싱의 파우스 가문은 7명의 하인을 두고 있었다.[5]

마리켄은 시엔 중심부의 웅장한 알텐부르크 저택에서 부모인 헤데비그 파우스와 요한 안드레아스 알텐부르크와 함께 성장했다. 알텐부르크는 선주이자 목재상이었으며, 룬데탕엔에 큰 증류주 공장과 마을 외곽에 농장을 소유하고 있었다. 그가 사망한 후 1824년에 헤데비그가 사업을 이어받았다.[5]

올레와 헤데비그 파우스 형제자매는 상부 텔레마르크의 로르달에서 태어났는데, 이곳에서 파우스 가문은 그 지역의 엘리트인 "관리 귀족"에 속했다. 그들은 어린 나이에 맏누이와 함께 시엔으로 이주했으며, 블롬 가문의 친척들의 도움으로 시엔의 상인 엘리트 계층에 합류했다. 올레와 헤데비그의 집 자녀들은 크누트와 마리켄의 어린 시절 내내 긴밀한 관계를 유지했다. 특히 올레의 장남이자 크누트의 이복형제인 헨리크 요한 파우스는 헤데비그의 집에서 자랐다.

크누트 입센과 마리켄 알텐부르크의 결혼

1825년, 헨리크의 아버지 크누트는 시엔의 시민권을 얻고 그곳에서 목재와 사치품 상인으로 독립적인 사업을 시작했는데, 당시 15세였던 동생 크리스토퍼 블롬 파우스를 견습생으로 두었다. 두 형제는 스톡만고르덴 건물로 이주하여 건물의 일부를 임대해 하녀와 함께 살았다. 1층에서 형제들은 외국 와인과 다양한 사치품을 팔았으며, 사촌 디데리크 폰 카펠렌(1795년~1866년)과 협력하여 목재 도매 수출도 했다. 1825년 12월 1일, 크누트는 의붓아버지의 조카인 마리켄과 결혼했고, 마리켄은 그들과 함께 살게 되었다. 헨리크는 1828년 이곳에서 태어났다. 1830년, 마리켄의 어머니 헤데비그는 알텐부르고르덴과 그녀의 재산 및 사업을 사위 크누트에게 넘겼고, 입센 가족은 1831년 마리켄의 어린 시절 집으로 이사했다. 1820년대와 1830년대에 크누트는 시엔의 부유한 젊은 상인이었으며, 1833년에는 도시에서 16번째로 많은 세금을 내는 납세자였다.[5]

초기 입센 연구자들은 헨리크 입센이 부모의 "기이하고 거의 근친상간적인 결혼"에 매료되었다고 주장했으며, 그는 여러 작품에서 근친상간적 관계를 다루었는데, 특히 그의 걸작 《로스메르스홀름》에서 두드러진다.[18] 반면 예르겐 하베는 그의 부모의 가까운 관계가 시엔의 엘리트층에서는 그리 특이한 것이 아니었다고 지적한다.[5]

어린 시절

미완성 자서전 《시엔에서 로마까지》에서 헨리크 입센은 자신의 어린 시절 시엔에 대해 이렇게 썼다.

내 어린 시절의 셴은 나중과는 완전히 반대로, 매우 즐겁고 축제 분위기가 넘치는 도시였다. 당시 많은 교양 있고 부유한 가문들이 도시 자체에도, 그리고 주변의 큰 농장들에도 살고 있었다. 가깝거나 먼 친척 관계가 이 가문들 대부분을 서로 연결했고, 무도회, 만찬회, 음악회가 겨울과 여름 내내 빠르게 이어졌다. [...] 우리의 넓은 농가에는 거의 항상 방문객들이 있었고, 특히 크리스마스 시즌과 장날에는 우리 도시 저택이 가득 찼으며 아침부터 저녁까지 식탁이 차려져 있었다.

— 헨리크 입센[19]

하베는 어린 시절의 헨리크를 알았던 사람들이 그를 "아버지의 응석을 받으며 자란 소년으로, 혼자서 창작하는 것을 즐겼고, 우월감과 오만함으로 또래들을 자극했다"고 묘사했다고 적는다.[5] 헨리크는 1800년대 초 유럽의 부르주아 가정 소년들 사이에서 특히 인기 있었던 모형 극장 놀이를 했다.[5] 사교적이고 장난기 많으며 쾌활하고 친근한 성품으로 묘사된 아버지와는 달리, 헨리크는 더 내향적인 성격의 소유자로 묘사되었다. 이러한 특성은 파우스 가문의 여러 친척들과 공유했으며, 후에 그의 아들 시구르드와도 공유했다고 한다. 요한 셸란 베르크비츠는 "헨리크 입센이 가장 두드러진 기질적 특성을 공유하는 것은 파우스 가문과이다"라고 주장했다.[20] 파우스 가문을 언급하며, 헤드비그 입센은 "우리는 조용한 가문에 속해 있다"고 말했는데, 이는 "타우스"(조용한)와 "파우스"의 유사성을 재치 있게 표현한 것이다.[21] 이웃 농장 출신의 쿠드리오 자매 중 한 명은 어린 시절 헨리크 입센을 알았는데, "그는 엄청나게 교활하고 악의적이었으며, 우리를 때리기까지 했다. 하지만 그가 자랐을 때는 믿을 수 없이 잘생겼지만, 너무 악의적이어서 아무도 그를 좋아하지 않았다. 아무도 그와 어울리고 싶어 하지 않았다"고 말했다.[5]

헨리크 입센이 약 7살 무렵, 아버지의 운이 기울기 시작했고 1835년 가족은 알텐부르고르덴을 팔아야 했다. 이듬해 그들은 도시 외곽의 웅장한 여름 별장이자 농장인 벤스퇴프로 이사했다.[22] 그들은 여전히 비교적 부유했고, 4명의 하인을 두었으며,[23] 호화로운 파티 등을 통해 다른 시엔의 엘리트들과 교류했다. 남쪽 벤스퇴프의 가장 가까운 이웃은 전직 선주이자 시엔의 시장이었던 울리히 프레데리크 쿠드리오와 그의 가족이었는데, 그들 역시 도시 저택을 팔아야 했다.[5] 1843년, 헨리크가 집을 떠난 후 입센 가족은 스니페토르프의 한 도시 저택으로 이사했는데, 이곳은 크누트 입센의 이복동생이자 전 견습생이었던 크리스토퍼 블롬 파우스의 소유였다. 크리스토퍼는 1836년 시엔에서 독립적인 상인으로 자리잡았고 결국 도시의 주요 선주 중 한 명이 되었다.[24] 크누트는 계속해서 사업을 유지하기 위해 고군분투했고 1840년대에는 어느 정도 성공을 거두었지만, 1850년대에는 사업과 직업 활동이 끝나버렸고, 성공한 이복동생들의 지원에 의존하게 되었다.[5]

통념과 재평가

역사적으로 입센의 배경은 자수성가한 천재라는 신화에 맞춰 낭만화되거나 극적으로 묘사되었다. 헨리크 예거의 선구적인 전기와 같은 초기 전기들은 종종 역경의 서사를 강조했다: 특권층에서 고난으로의 추락, 그리고 입센의 예술적 승리로 정점을 이루는 이야기였다. 이러한 해석은 입센의 작품을 사회적, 가족적 제약에 대한 개인적 투쟁의 표현으로 위치시켰으며, 이는 부르주아 도덕성에 대한 그의 더 넓은 비평과 공명했다. 알코올 중독에 빠진 실패한 상인이자 폭군적 인물로서의 입센의 아버지에 대한 묘사와, 가문의 사회적 몰락이라는 서사는 많은 초기 학자들이 입센의 희곡에 나타난 재정적 파탄, 가정 불화, 숨겨진 도덕적 갈등과 같은 주제들을 해석하는 렌즈를 제공했다.[5]

현대 학계는 헨리크 입센을 고난을 딛고 일어선 자수성가한 예술가가 아닌, 특권적이면서도 과도기적인 성장 배경이 사회 비평에 반영된 노르웨이 상류층의 산물로 보고 있다. 입센 연구자 엘렌 리스는 21세기의 입센의 생애에 대한 역사적, 전기적 연구가 이전에 당연시되던 많은 통념들을 반박하는 "혁명"으로 특징지어진다고 지적한다.[25] 과거의 입센 역사서술은 종종 크누트 입센이 재정적 파탄을 겪고 알코올 중독 폭군이 되었으며, 가족이 속했던 엘리트층과의 접촉을 잃었고, 이것이 헨리크 입센의 전기와 작품에 강한 영향을 미쳤다고 주장했다. 특히 입센의 더 넓은 사회적 환경과 조상에 대한 욘 뉘고르의 저서와[26] 《입센 가문》(Familien Ibsen)이라는 예르겐 하베의 저서를 포함한 최근의 입센 연구는 이러한 주장들을 반박했으며, 하베는 과거의 전기 작품들이 입센의 부모 모두와 극작가의 어린 시절 및 배경 전반에 대한 수많은 근거 없는 통념들을 비판 없이 반복해왔다고 지적했다.[5]

하베는 1830년대 크누트 입센의 경제적 문제들이 주로 어려운 시기의 결과였으며 입센 가족이 대부분의 부르주아 구성원들과 공유했던 것이라고 지적한다. 하베는 더 나아가 헨리크 입센이 가족이 벤스퇴프로 이사한 후에도 상류층의 일원으로서 행복하고 편안한 어린 시절을 보냈으며, 그들이 대가족과 축적된 문화 자본의 도움으로 생활방식과 상류층 정체성을 유지할 수 있었다고 주장한다.[5] 입센이 작은 마을이나 외딴 마을에서 태어났다는 잘못된 주장들과는 달리, 하베는 시엔이 수세기 동안 동부 노르웨이의 주요 상업 도시였으며, 노르웨이를 덴마크-노르웨이의 발전되고 번영한 지역으로 만든 해운, 목재 수출, 초기 산업화의 중심지였다고 지적한다.[5]

리스는 입센의 가문을 중산층이 아닌 상류층으로 특징짓고, "그의 생전에 대부분의 권력을 잃기는 했지만, 노르웨이가 가진 귀족에 가장 가까운 것"의 일부로 본다.[25] 입센 연구자 욘 뉘고르는 입센이 "특별한 상류층 배경"을 가지고 있으며 노르웨이가 매우 오랫동안 부유한 국가였던 결과라고 말했다.[15] 하베는 입센의 조상들이 거의 모두 부유한 시민과 고위 정부 관리였으며, 종종 대륙 유럽 혈통을 가진 지역과 지방의 엘리트 구성원이었다고 지적한다. 그는 "입센 가문이 평범한 농민 계층과 강하게 거리를 두고 자신들을 교양 있는 유럽 문화의 일부로 여겼던 엘리트에 속했으며" "이러한 상류층이 그의 문화적 정체성과 교육을 형성했다"고 주장한다.[27] 하베는 헨리크 입센과 그의 가족 구성원들이 평범한 노르웨이 농민들을 "일종의 원시적인 토착민"으로 보는 거만한 태도를 가진 많은 예를 지적하며,[5] 세련된 상류층 구성원으로서의 자신들의 정체성을 매우 의식하고 있었다고 말한다.[5] 하베는 입센의 직계 가족 - 크누트, 마리켄, 헨리크의 형제자매들 - 이 1850년대에 재정적, 사회적으로 몰락했지만, 그것은 헨리크가 집을 떠난 후에 일어났으며, 그가 성공적인 연극인으로 자리잡고 있을 때였다고 지적한다. 반면 그의 삼촌들인 헨리크 요한 파우스, 크리스티안 코르넬리우스 파우스, 크리스토퍼 블롬 파우스와 같은 친척들은 변호사, 정부 관리, 부유한 선주로서 시엔의 엘리트 계층에 확고히 자리잡고 있었다.[5] 하베는 입센 가문의 이야기가 19세기 새로운 민주 사회의 출현 속에서 상류층 상인 가문이 서서히 몰락하는 이야기이며, 헨리크 입센이 그의 계급의 다른 이들처럼 사회적 지위를 유지하기 위한 새로운 기회를 찾아야 했다고 주장한다.[5] 뉘고르는 입센의 어린 시절과 배경에 대한 이해의 혁명을 입센에 대한 모든 대중적 관념이 잘못되었다고 요약했다.[15]

어린 시절의 문학적 영향

많은 입센 연구자들은 그의 희곡에 등장하는 인물과 주제를 그의 가족과 성장 배경에 비교했다. 그의 주제는 종종 재정적 어려움과 사회로부터 숨겨진 어두운 비밀에서 비롯된 도덕적 갈등을 다룬다. 입센 자신도 자신의 희곡에 등장하는 인물들을 자신의 가족을 모델로 삼고 이름을 붙였다는 것을 확인했다.[28][29] 《페르 귄트》, 《들오리》, 《로스메르스홀름》, 《헤다 가블레르》, 《민중의 적》, 《유령》과 같은 작품들은 입센의 친척들, 가족사, 어린 시절 기억에 대한 수많은 언급을 포함하고 있다. 그러나 입센이 자신의 가족을 희곡의 영감으로 사용했음에도 불구하고, 하베는 입센의 드라마를 전기적 자료로 무비판적으로 사용하고 특히 그의 아버지에 대해 가족 구성원들을 문자 그대로의 재현으로 "순진하게" 해석하는 것을 비판한다.[5]

주요 인물 개요

입센은 그의 사회적 할아버지이자 생물학적 외할머니인 올레 파우스와 헤데비그 파우스 형제자매의 긴밀한 대가족 속에서 성장했다. 그의 부모는 사회적으로 사촌 관계로 여겨졌다. 파란색 배경은 그 사람이 알텐부르크 저택에 살았음을 나타낸다. 실루엣은 1820년경 알텐부르크 저택의 가족 초상화에서 가져온 것이다.

Remove ads

경력

요약

관점

1846~1859년: 그림스타드 시절

15세에 입센은 학교를 떠났다. 그는 약사 견습생이 되기 위해 작은 마을 그림스타드로 이주했다. 이 시기에 그는 희곡을 쓰기 시작했다. 1846년, 입센이 18세일 때 엘세 소피 옌스다터 비르케달렌과 관계를 맺어 아들 한스 야콥 헨드리크센 비르크달렌을 낳았는데, 입센은 그 아이를 한 번도 만나지 않았지만 14세가 될 때까지 양육비를 지불했다. 입센은 대학 입학을 위해 크리스티아니아(후에 크리스티아니아로 철자가 바뀌었다가 오슬로로 개명됨)로 갔다. 그는 곧 이 생각을 포기했는데(입학 시험을 모두 통과하지 못해 이전의 대학 입학 시도가 좌절되었다), 대신 글쓰기에 전념하기로 했다. 그의 첫 희곡인 비극 《카틸리나》(1850년)는 22세의 나이에 "브륀욜프 비야르메"(Brynjolf Bjarme)라는 필명으로 출판되었으나, 공연되지는 않았다. 그의 첫 무대 공연작 《매장묘》(1850년)는 거의 주목받지 못했다. 그럼에도 입센은 극작가가 되기로 결심했으나, 이후 수년간 쓴 수많은 희곡들은 성공을 거두지 못했다.[30] 《페르 귄트》에 이르기까지 초기 시기의 입센의 주된 영감은 분명 노르웨이 작가 헨리크 베르겔란과 페테르 크리스텐 아스비에른센과 예르겐 모에가 수집한 노르웨이 민담이었다. 입센의 젊은 시절, 베르겔란은 가장 찬사를 받았고 단연 가장 많이 읽힌 노르웨이의 시인이자 극작가였다.

입센은 이후 수년간 데트 노르스케 테아터(베르겐)에서 일했는데, 이곳에서 작가, 연출가, 제작자로서 145편 이상의 연극 제작에 참여했다. 이 기간 동안 그는 5편의 새로운 희곡을 출판했으나 대체로 주목할 만한 것은 아니었다. 극작가로서 성공을 거두지는 못했지만, 입센은 노르웨이 극장에서 많은 실무 경험을 쌓았고, 이 경험은 그가 계속해서 글을 쓸 때 매우 가치 있게 드러났다. 입센은 1858년 크리스티아니아 극장의 예술감독이 되기 위해 크리스티아니아로 돌아왔다. 그는 1858년 6월 18일 수잔나 토레센과 결혼했고 그녀는 1859년 12월 23일 그들의 유일한 자녀인 시구르드를 출산했다. 부부는 어려운 재정 상황에서 살았고 입센은 노르웨이에서의 삶에 매우 환멸을 느꼈다.

1864~1883년: 확립된 작품 활동과 인정

1864년,[31] 그는 자발적 망명으로 크리스티아니아를 떠나 이탈리아의 소렌토로 갔다. 그는 이후 27년을 이탈리아와 독일에서 보냈으며, 이 기간 동안 노르웨이는 몇 차례만 방문했다. 그의 다음 작품인 《브란》(1865년)은 그가 추구하던 비평가들의 인정과 함께 어느 정도의 재정적 성공을 가져다주었고, 에드바르 그리그가 부수 음악과 노래를 작곡한 다음 작품 《페르 귄트》(1867년)도 마찬가지였다. 입센이 덴마크 철학자 쇠렌 키르케고르의 발췌문을 읽었고 《브란》에서 후자의 영향이 분명히 나타나지만, 《브란》 이후에야 입센은 키르케고르를 진지하게 받아들이기 시작했다. 처음에는 친구 게오르크 브란데스가 《브란》을 키르케고르와 비교한 것에 짜증을 냈지만, 입센은 그럼에도 《이것이냐 저것이냐》와 《두려움과 떨림》을 읽었다. 입센의 다음 작품 《페르 귄트》는 의식적으로 키르케고르의 영향을 받았다.[32][33] 성공과 함께 입센은 더욱 자신감을 얻었고 자신이 "관념의 드라마"라고 부른 것을 탐구하면서 자신의 신념과 판단을 드라마에 더 많이 도입하기 시작했다. 그의 다음 연작들은 종종 그의 황금기로 여겨지는데, 이 시기에 그는 권력과 영향력의 정점에 올라 유럽 전역에서 극적 논쟁의 중심이 되었다.

입센은 1868년 이탈리아에서 독일 드레스덴으로 이주했고, 그곳에서 그가 자신의 주요 작품으로 여긴 《황제와 갈릴리 사람》(1873년)을 집필하는 데 수년을 보냈는데, 이 작품은 로마 황제 배교자 율리아누스의 생애와 시대를 극화한 것이다. 입센 자신은 항상 이 작품을 자신의 전체 작품의 초석으로 돌아보았지만, 그의 의견에 동의하는 사람은 거의 없었고 그의 다음 작품들이 훨씬 더 큰 찬사를 받게 되었다. 입센은 1875년 뮌헨으로 이주했고 그의 첫 현대 사실주의 드라마인 《사회의 기둥들》 작업을 시작했으며, 이 작품은 1877년에 처음 출판되고 공연되었다.[34] 《인형의 집》이 1879년에 뒤를 이었다. 이 희곡은 입센 사회를 특징짓는 남녀가 받아들인 결혼 역할에 대한 신랄한 비판이다. 입센은 《인형의 집》이 출판되었을 때 이미 50대였다. 그는 자신의 후기 작품들을 연작으로 보았다. 경력 말년에 그는 이것들을 "《인형의 집》으로 시작하여 《우리 죽어 깨어날 때》로 완성된 드라마 연작"이라고 설명했다.[35] 더욱이 《인형의 집》의 반향이 입센에게 국제적 인정을 가져다주었다.

《유령》이 1881년에 나왔는데, 이 작품 역시 입센 사회의 도덕성에 대한 신랄한 논평으로, 한 과부가 자신의 목사에게 결혼 생활 내내 숨겨왔던 결혼의 악습을 밝히는 내용이다. 목사는 약혼자의 방탕함에도 불구하고 그와 결혼하라고 조언했고, 그녀는 자신의 사랑이 그를 개혁할 수 있다고 믿고 그렇게 했다. 하지만 그의 방탕함은 죽을 때까지 계속되었고, 그의 악습은 매독의 형태로 아들에게 전해졌다. 성병에 대한 언급만으로도 스캔들이었지만, 그것이 어떻게 존경받는 가정을 오염시킬 수 있는지를 보여주는 것은 참을 수 없는 것으로 여겨졌다.[36]

《민중의 적》(1882년)에서 입센은 더 나아갔다. 이전 작품들에서는 논란이 되는 요소들이 중요하고 심지어 핵심적인 구성 요소였지만, 그것들은 개별 가정이라는 작은 규모에 국한되어 있었다. 《민중의 적》에서는 논란이 주된 초점이 되었고, 적대자는 공동체 전체였다. 이 희곡의 주요 메시지 중 하나는 홀로 서 있는 개인이 무지하고 양떼 같이 묘사되는 대중보다 더 자주 "옳다"는 것이다. 당시 사회의 믿음은 공동체가 신뢰할 수 있는 고귀한 제도라는 것이었는데, 입센은 이 관념에 도전했다. 《민중의 적》에서 입센은 사회의 보수주의뿐만 아니라 당시의 자유주의도 꾸짖었다. 그는 사회 스펙트럼의 양쪽에 있는 사람들이 어떻게 똑같이 이기적일 수 있는지를 보여주었다. 《민중의 적》은 그의 이전 작품 《유령》을 거부했던 사람들에 대한 응답으로 쓰여졌다. 이 희곡의 줄거리는 사람들이 《유령》의 줄거리에 반응했던 방식에 대한 은유적 시각이다. 주인공은 공중목욕탕이 주요 매력인 휴양지의 의사이다. 의사는 물이 지역 피혁공장에 의해 오염되었다는 것을 발견한다. 그는 방문객들이 질병에 감염되는 악몽으로부터 마을을 구한 것에 대해 찬사를 받을 것으로 기대하지만, 대신 그는 현지인들에 의해 '민중의 적'으로 선포되고, 그들은 그에게 대항하여 단결하여 심지어 그의 창문을 향해 돌을 던진다. 희곡은 그의 완전한 배척으로 끝난다. 독자들에게는 마을뿐만 아니라 의사에게도 재앙이 닥칠 것이라는 것이 분명하다.

이제 관객들이 예상했듯이, 입센의 다음 희곡은 다시 한번 뿌리 깊은 신념과 가정을 공격했다. 하지만 이번에는 그의 공격이 사회의 관습이 아닌, 지나치게 열성적인 개혁가들과 그들의 이상주의를 향했다. 항상 우상 파괴자였던 입센은 자신을 사회의 객관적 관찰자로 보았으며, 자신의 표현대로 "전초 기지의 외로운 자유 저격수처럼" 홀로 일하고 있었다.[37] 입센은 아마도 동시대인들 중 누구보다도 지적 사고와의 접촉을 위해 신문과 전언과 같은 즉각적인 출처에 의존했다. 그는 책을 아내와 아들에게 맡기고 자신은 무지하다고 주장했지만, 게오르그 브라네스가 설명했듯이, "그는 당대의 발효하고 발아하는 사상들과 어떤 신비로운 교신 관계에 있는 것처럼 보였다."[38]

1884~1896년: 후기 작품

《들오리》(1884년)는 많은 이들이 입센의 최고 작품으로 여기며, 《로스메르스홀름》과 함께 확실히 가장 복잡한 작품 중 하나이다. 이 희곡 작업을 하는 동안, 입센은 수십 년간의 망명 생활 중 유일하게 친척의 방문을 받았는데, 21세의 (백작) 크리스토퍼 파우스가 로마에서 그를 오랫동안 방문했다. 예르겐 하베는 입센이 "30년 전 고향을 떠난 이후 자신의 가족과 이렇게 가까이 있어본 적이 없었다"고 지적하며, 그는 가족과 고향 소식을 열망하여 듣고 싶어 했다. 방문 직후 입센은 작가의 슬럼프를 극복했다고 선언했다.[5] 《들오리》는 입센의 가족에게서 영감을 얻었으며 입센 연구자 욘 뉘고르가 파우스 가문의 정신을 대표한다고 설명한 그레게르스 베를레의 이야기를 들려준다.[39] 오랜 망명 생활 후 고향으로 돌아온 젊은이가 어린 시절 친구 흐얄마르 에크달과 재회하게 된다. 극이 진행되면서 겉보기에 행복해 보이는 에크달 가정의 뒤에 숨겨진 많은 비밀들이 "이상(理想)의 소명"이라는 절대적 진실을 추구하는 그레게르스에게 밝혀진다. 이러한 진실들 중에는 그레게르스의 아버지가 하녀 기나를 임신시킨 뒤 아이를 합법화하기 위해 그녀를 흐얄마르와 결혼시켰다는 것이 있다. 또 다른 남자가 베를레 시니어가 저지른 범죄로 불명예를 안고 투옥되었다. 게다가 흐얄마르가 완전히 상상 속의 "발명품" 작업에 매달리는 동안, 그의 아내가 가계 수입을 벌고 있다.

입센은 아이러니를 탁월하게 사용한다. 진실에 대한 교조적인 고집에도 불구하고, 그레게르스는 자신이 생각하는 바를 결코 말하지 않고 암시만 할 뿐이며, 극이 절정에 이를 때까지 결코 이해받지 못한다. 그레게르스는 암시와 암호화된 구절들로 흐얄마르를 몰아붙여 그가 진실을 깨닫게 한다: 기나의 딸 헤드비그가 그의 자식이 아니라는 것을. 절대적 진실에 대한 그레게르스의 고집에 눈이 먼 흐얄마르는 그 아이를 부인한다. 자신이 초래한 피해를 보고, 그레게르스는 상황을 바로잡으려 하며, 헤드비그에게 흐얄마르에 대한 사랑을 증명하기 위해 그녀의 부상당한 반려동물인 야생 오리를 희생하라고 제안한다. 등장인물들 중 유일하게 헤드비그만이 그레게르스가 항상 암호로 말한다는 것을 알아차리고, 그레게르스가 처음으로 암호 없이 한 중요한 진술의 더 깊은 의미를 찾다가, 최후의 자기 희생 행위로 오리 대신 자신을 죽인다. 흐얄마르와 그레게르스는 "이상"의 절대적 진실이 때로는 인간의 마음이 감당하기에는 너무 힘들다는 것을 너무 늦게서야 깨닫는다.

후기 경력에서 입센은 사회의 도덕적 가치를 고발하는 것보다는 개인의 문제를 다루는 더욱 내면적인 드라마로 전환했다. 《헤다 가블레르》(1890년)와 《대건축가 솔네스》(1892년)와 같은 후기 작품들에서, 입센은 당시의 관습에 대한 단순한 거부를 초월하는 심리적 갈등을 탐구했다. 반빅토리아적 교훈주의를 시대에 뒤떨어지고, 단순하거나 진부한 것으로 여길 수 있는 많은 현대 독자들은 이러한 후기 작품들에서 대인 관계의 대립에 대한 냉철하고 객관적인 고찰을 매력적으로 느꼈다. 《헤다 가블레르》와 《인형의 집》은 정기적으로 입센의 가장 인기 있고 영향력 있는 희곡으로 거론되며,[40] 헤다의 주인공 역할은 오늘날에도 여배우에게 가장 도전적이고 보람 있는 역할 중 하나로 여겨진다.

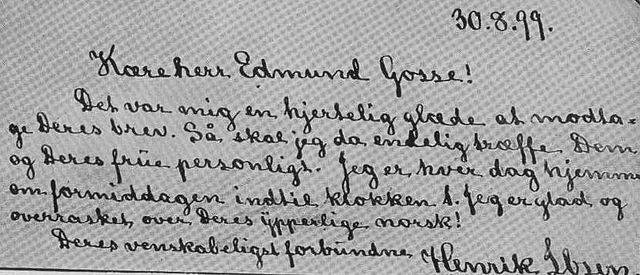

입센은 체호프와 다른 이들이 채택하게 될, 그리고 오늘날 우리가 극장에서 볼 수 있는 사실주의로 드라마의 규칙을 완전히 다시 썼다. 입센 이후로, 가정에 도전하고 문제에 대해 직접적으로 말하는 것은 연극을 단순한 오락이 아닌 예술로 만드는 요소 중 하나로 여겨져 왔다. 그의 작품들은 주로 윌리엄 아처와 에드먼드 고스의 노력 덕분에 영어권 관객들에게 소개되었다. 이는 다시 초기 자전적 소설 《영웅 스티븐》에서 입센을 존경하는 젊은 제임스 조이스에게 깊은 영향을 미쳤다. 입센은 1891년 노르웨이로 돌아왔지만, 그것은 여러 면에서 그가 떠났던 노르웨이가 아니었다. 실제로 그는 사회 전반에 걸쳐 일어난 변화들에 중요한 역할을 했다. 연극뿐만 아니라 공공생활 전반에 걸쳐 모더니즘이 부상하고 있었다.

입센은 의도적으로 자신의 영향을 받은 것들을 모호하게 했다. 하지만 나중에 《카틸리나》를 쓸 때 무엇을 읽었느냐는 질문을 받았을 때, 입센은 덴마크의 노르웨이 사가에서 영감을 받은 낭만주의 비극 작가 아담 욀렌슐레게르와 "스칸디나비아의 몰리에르" 루드비 홀베르만을 읽었다고 대답했다.[41]

Remove ads

영향

입센에게 주요한 영향을 준 인물로는 마이어 아론 골드슈미트와 게오르그 브라네스와 같은 덴마크 작가들이 있으며,[42] 초기 사실주의 스웨덴 시인 칼 스노일스키와의 협업과 우정 또한 큰 영향을 주었다.[43]

죽음과 유산

요약

관점

1900년 3월 여러 차례의 뇌졸중을 겪은 후, 입센은 1906년 5월 23일 크리스티아니아(현재의 오슬로)의 아르빈스 거리 1번지에 있는 자택에서 생을 마감했다.[44] 5월 22일, 간호사가 방문객에게 그의 상태가 조금 호전되었다고 말하자 입센은 마지막 말로 "그 반대다"("Tvertimod!")라고 힘겹게 말했다. 다음 날 오후 2시 30분에 그는 사망했다.[45] 입센은 오슬로 중심부에 있는 바르 프렐세르스 묘지에 안장되었다.

2006년 입센 사망 100주년을 맞아 노르웨이와 여러 국가에서 "입센의 해" 기념행사가 열렸다.[46][47][48] 2006년, 주택건설회사 셀바그는 헨리크 입센을 기리기 위해 노르웨이 오슬로에 《페르 귄트》 조각공원을 개장했는데, 이곳에서는 희곡 《페르 귄트》의 장면들을 순서대로 감상할 수 있다. 윌 에노가 입센의 《페르 귄트》를 각색한 《그니트》는 2013년 3월 제37회 휴매나 신작 연극제에서 세계 초연되었다.[49] 2006년 5월 23일, 오슬로의 입센 박물관이 일반에 재개장했으며, 입센이 생의 마지막 11년을 보낸 집은 원래의 실내장식, 색채, 장식품이 온전히 복원되었다.[50]

이보 데 피게이레도는 "오늘날 입센은 세계의 것이 되었다. 하지만 그가 성장했고, 그로부터 자유로워졌으며, 결국에는 그 자신이 형성하게 된 덴마크 문화권을 이해하지 않고서는 세계로 나아간 그의 여정을 이해할 수 없다. 입센은 덴마크 연극 및 문학과의 결코 순탄치만은 않았던 대화를 통해 한 인간이자 예술가로 성장했다"고 주장한다.[51] 2006년 입센 사망 100주년을 맞아 노르웨이 정부는 전 세계적인 기념행사를 포함한 입센의 해를 조직했다. NRK는 2006년 입센의 어린 시절과 청년기를 다룬 미니시리즈 《불멸의 인간》을 제작했다. 국제 입센상, 노르웨이 입센상, 입센 백주년 기념상 등 여러 상이 그의 이름으로 수여되고 있다.

2008년 이후 매년 인도 델리에서는 드라마틱 아트 앤드 디자인 아카데미(DADA)가 주최하고 주인도 노르웨이 왕립대사관이 협력하는 "델리 입센 페스티벌"이 개최되고 있다. 이 축제에서는 세계 각지의 예술가들이 다양한 언어와 스타일로 입센의 작품을 공연한다.[52][53] 미국 입센 협회(ISA)는 헨리크 입센 탄생 150주년을 기념하여 뉴욕에서 열린 입센 150주년 기념 심포지엄의 폐회식에서 1978년에 설립되었다. 프랫 공과대학교의 문학 교수이자 심포지엄의 주요 기획자였던 저명한 입센 번역가이자 평론가인 롤프 피엘데가 초대 회장으로 선출되었다. 1979년 12월, ISA는 뉴욕 주 법률에 따라 비영리 법인으로 인증받았다. 이 단체의 목적은 강연, 낭독회, 공연, 학술회의, 출판물을 통해 입센의 작품에 대한 이해를 증진하는 것으로, 그의 작품들이 텍스트로서 해석되고 무대와 영화 및 기타 매체에서 제작되는 방식을 다룬다. 연간 소식지인 《입센 뉴스 앤드 코멘트》가 모든 회원들에게 배포된다.[54] 2013년 3월 20일, 구글은 헨리크 입센의 185번째 생일을 기념하는 두들을 선보였다.[55][56]

Remove ads

비평적 수용

요약

관점

입센이 작품 활동을 하던 시기는 문학이 19세기 사회에서 강력한 힘으로 부상하던 때였다.[57] 세기 말로 갈수록 문맹률이 크게 감소하면서, 문학이 전복적 도구로 사용될 가능성에 기득권 세력은 공포를 느꼈다. 《인형의 집》 이후 입센의 희곡들은 노르웨이뿐 아니라 유럽 전역, 나아가 대서양을 건너 미국에서까지 큰 파문을 일으켰다. 리하르트 바그너를 제외하면 그처럼 국제적으로 영향력을 미친 예술가는 없었는데, 입센은 거의 신성모독적인 숭배와 히스테리컬한 비난을 동시에 불러일으켰다.[58]

《유령》이 출간된 후 입센은 이렇게 썼다. "폭풍우가 몰아치는 동안 나는 많은 연구와 관찰을 했으며, 앞으로의 작품에서 그것들을 활용하는 데 주저하지 않을 것이다."[59] 실제로 그의 다음 작품인 《민중의 적》은 처음에 비평가들에 의해 《유령》이 맞닥뜨린 격렬한 비판에 대한 그의 대응으로 여겨졌다. 입센은 비판을 예상했다. 그는 출판사에 이렇게 썼다. "《유령》은 아마도 일부 계층에 경각심을 불러일으킬 것이다. 하지만 어쩔 수 없는 일이다. 만약 그렇지 않다면 내가 이 작품을 쓸 필요도 없었을 것이다."[60]

입센은 자신의 작품에 대한 비평적 반응을 읽기만 한 것이 아니라, 비평가, 출판사, 극장 감독, 신문 편집자들과 이 주제에 대해 적극적으로 서신을 주고받았다. 비평가와 연출가들의 작품 해석은 그에게 매우 중요한 문제였다. 그는 종종 특정 배역에 어떤 배우가 적합할지 감독들에게 조언했다. 그 예로 1884년 11월 한스 슈뢰더에게 보낸 편지를 들 수 있는데, 여기에는 《들오리》 공연에 대한 상세한 지시사항이 담겨 있었다.[61]

입센의 희곡들은 처음에는 공연보다는 읽는 희곡으로서 훨씬 더 광범위한 독자층에게 다가갔다. 예를 들어 《유령》이 노르웨이에서 공연될 수 있게 되기까지는 20년이 걸렸다. 1879년 이후 입센이 쓴 새로운 희곡들은 지식인 사회에 폭발적인 영향을 미쳤다. 이는 《인형의 집》과 《유령》에서 가장 강력했고, 후기 작품들에서는 다소 약화되었지만, 각 작품이 처음 출간된 후 10년 동안 독일어, 프랑스어, 영어로 번역되고 허가가 날 때마다 새로운 공연이 이어지면서 19세기 후반 내내 입센은 활발한 토론의 대상이 되었다. 《인형의 집》이 출간되었을 때는 폭발적인 반응이 있었다. 크리스티아니아의 모든 사교 모임에서 이 작품이 대화의 중심이 되었다. 한 여주인은 자신의 파티 초대장에 "입센 씨의 새 작품에 대해 언급하지 말아주시기를 정중히 부탁드립니다"라고 적기도 했다.[62]

Remove ads

개인적 삶

요약

관점

혈통

입센의 혈통은 그가 지닌 이방인적 성격과[20] 더불어 그의 전기적 사실과 가족이 희곡에 미친 영향으로 인해 많은 연구의 대상이 되어왔다. 입센은 종종 자신의 작품에서 가족을 언급했는데, 때로는 실명을 사용하거나 등장인물의 모델로 삼기도 했다.

문서상 가장 오래된 입센 가문의 구성원은 덴마크 스테게 출신의 선장 라스무스 입센(1632년~1703년)이다. 그의 아들인 선장 페데르 입센은 1726년 노르웨이 베르겐의 시민권을 획득했다.[64] 헨리크 입센은 덴마크계, 독일계, 노르웨이계, 그리고 일부 먼 스코틀랜드계 혈통을 가지고 있었다. 그의 선조 대부분은 덴마크와 독일 출신의 상인 계급에 속했으며, 많은 이들이 선장이었다.

입센의 전기 작가 헨리크 예거는 1888년 "선조 입센은 덴마크인이었다"라고 하면서 입센의 혈관에는 노르웨이 피가 한 방울도 흐르지 않는다고 유명한 말을 남겼다. 하지만 이 말이 완전히 정확한 것은 아니다. 특히 할머니 헤데비그 파우스를 통해 입센은 노르웨이에서 가장 오래된 가문 중 하나로 여겨지는 파우스 가문의 후손이었다. 입센의 선조들은 대부분 외국 혈통을 가지고 있었지만 이미 여러 세대에 걸쳐 노르웨이에서 살아왔다.[65][66]

입센이라는 성은 원래 부칭으로, "입(Ib)의 아들"이라는 뜻이다(입은 야콥의 덴마크식 변형이다). 이 부칭은 17세기에 "고정되어" 영구적인 가족 성이 되었다. 부칭이 고정되는 현상은 17세기 덴마크의 부르주아 가문에서 시작되었으며, 노르웨이에서는 1900년경에 이르러서야 널리 채택되었다.

후손

수잔나 토레센과의 결혼에서 입센은 변호사이자 정부 장관, 노르웨이 총리를 지낸 아들 시구르 입센을 두었다. 시구르드 입센은 비에른스티에르네 비에른손의 딸 베르글료트 비외른손과 결혼했다. 이들의 아들은 영화감독이 된 탄크레드 입센으로, 그는 릴레빌 입센과 결혼했다. 이들의 유일한 자녀는 외교관 탄크레드 입센 2세였다. 그의 부계와 함께 그가 속했던 더 넓은 입센 가문의 부계는 탄크레드 2세의 두 딸이 사망하면 끝나게 된다. 시구르드 입센의 딸 이레네 입센은 고대 덴마크 귀족 가문인 빌레 가문의 일원인 요시아스 빌레와 결혼했다. 이들의 아들은 덴마크 배우 요엔 빌레이다. 입센은 젊은 시절 가문의 성과 상속권을 받지 못한 사생아를 두었다. 이 계보는 그의 친손자들과 함께 끝이 났다.[67]

정치적 견해

파리 코뮌 직전 게오르그 브란데스에게 보낸 편지에서 입센은 브란데스가 후에 파리 코뮌과 긍정적으로 연관 지은 무정부주의적 견해를 표명했다. 입센은 "국가는 개인에 대한 저주다... 국가는 폐지되어야 한다"고 썼다.[68][69] 브란데스는 입센이 "정치적 이상으로서 그 성격이 내게는 그다로 명확하지 않았지만, 의심할 여지없이 정확히 한 달 후 파리 코뮌에서 매우 왜곡된 형태로 선포된 것과 유사한 상황과 사상을 내게 제시했다"고 전했다.[68] 그리고 코뮌이 끝나기 직전 또 다른 편지에서 입센은 코뮌이 국가와 사유재산의 거부라는 측면에서 무정부주의를 충분히 밀고 나가지 않았다는 점에서 실망감을 표현했다. 입센은 이렇게 썼다. "파리의 코뮌이 내 훌륭한 국가 이론, 아니 무국가 이론을 파괴하다니 뻔뻔하지 않은가? 이 사상은 이제 한동안 망가졌고, 나는 이것을 운문으로도 제대로 표현할 수 없게 되었다." 하지만 입센은 그럼에도 낙관적인 태도를 보였는데, 자신의 "무국가 이론"이 "그 안에 건전한 핵심"을 지니고 있으며 언젠가는 "어떤 희화화도 없이 실천될 것"이라고 단언했다.[68]

Remove ads

작품

희곡

운문으로 전체 또는 일부가 쓰인 작품은 v로 표시됨.

- 1850년 《카틸리나》(Catilina)v. 브륀욜프 비아르메라는 필명으로 처음 출간됨.

- 1850년 《매장묘》 또는 《전사의 무덤》으로도 알려짐(Kjæmpehøjen)v

- 1852년 《한여름 밤》(Sancthansnatten)v[b]

- 1854년 《외스테로트의 잉게르 부인》(Fru Inger til Østeraad)

- 1855년 《솔하우그에서의 잔치》(Gildet paa Solhaug)v[c]

- 1856년 《올라프 릴리에크란스》(Olaf Liljekrans)v[d]

- 1858년 《헬겔란의 영웅들》(Hærmændene paa Helgeland)

- 1862년 《사랑의 희극》(Kjærlighedens Komedie)v

- 1863년 《왕위 주장자들》(Kongs-Emnerne)v[e]

- 1866년 《브란》(Brand)v

- 1867년 《페르 귄트》(Peer Gynt)v

- 1869년 《청년동맹》(De unges Forbund)

- 1873년 《황제와 갈릴리 사람》(Kejser og Galilæer)

- 1877년 《사회의 기둥들》(Samfundets Støtter)

- 1879년 《인형의 집》(Et Dukkehjem)

- 1881년 《유령》(Gengangere)

- 1882년 《민중의 적》(En Folkefiende)

- 1884년 《들오리》(Vildanden)

- 1886년 《로스메르스홀름》(Rosmersholm)

- 1888년 《바다에서 온 여인》(Fruen fra Havet)

- 1890년 《헤다 가블레르》(Hedda Gabler)

- 1892년 《대건축가 솔네스》(Bygmester Solness)

- 1894년 《어린 에욜프》(Lille Eyolf)

- 1896년 《욘 가브리엘 보르크만》(John Gabriel Borkman)

- 1899년 《우리 죽어 깨어날 때》(Når vi døde vaagner)

기타 작품

- 1851 《노르마 또는 정치인의 사랑》(Norma eller en Politikers Kjaerlighed), 8페이지 분량의 정치 풍자[f]

- 1871 《시집》(Digte) - 유일하게 발간된 시집으로, "테리에 비겐"을 포함함(1862년에 쓰였으나 1871년 《시집》에 수록되어 출간됨)

한국어 번역

Remove ads

수상과 명예

입센은 1873년에 기사 작위를, 1892년에 사령관 작위를, 1893년에 성 올라프 훈장 대십자장을 받았다. 그는 덴마크 다네브로그 훈장 대십자장과 스웨덴 북극성 훈장 대십자장을 받았으며, 바사 훈장 1등급 기사이기도 했다.[75]

테오도르 로베(1833년~1905년), 파울 바르나이(1884년~1960년), 막스 부르크하르트(1854년~1912년), 오토 브람(1856년~1912년), 칼 하이네(1861년~1927년), 파울 알베르트 글레저-빌켄(1874년~1942년), 빅토르 바르노프스키(1875년~1952년), 오이겐 로베르트(1877년~1944년), 레오폴트 예스너(1878년~1945년), 루트비히 바르나이(1884년~1960년), 알프레드 로터(1886년~1933년), 프리츠 로터(1888년~1939년), 파울 로제(1900년~1973년), 페터 차덱(1926년~2009년)과 같은 오스트리아와 독일의 저명한 연출가들이 모두 입센의 작품을 연출했다.

2011년 호콘 안톤 파가로스는 입센의 청동 흉상 두 점을 제작했는데, 하나는 이탈리아 소렌토의 입센 공원에, 다른 하나는 스키엔 코뮌에 설치되었다.[76] 2012년에는 오슬로의 입센 박물관을 위해 대리석으로 입센의 조각상을 만들었다.[77]

입센의 이름을 따서 명명된 것들은 다음과 같다:

- 2006년은 노르웨이 정부에 의해 입센의 해로 선포되었다

- 1995년 그를 기리기 위해 명명된 소행성 5696 입센

- 수성의 입센 분화구

- 노르웨이 오슬로의 입센후세트 예술 단지

- MS 헨리크 입센호

- 미국 노스다코타의 입센 호수와 입센 호수 타운십

- 미국 워싱턴 주 타코마의 헨리크 입센 흉상

- 오슬로의 입센 명언

- 입센을 기리기 위해 조성된 페르 귄트 조각공원

Remove ads

같이 보기

- 자연주의 (연극)

- 문제극

주해

- 당시 노르웨이는 덴마크와 주요 문어를 공유했는데, 이는 현재 흔히 덴마크-노르웨이어로 불린다. 이 문어는 당대에 덴마크에서는 덴마크어로, 노르웨이에서는 노르웨이어로 불렸다. 입센이 살아있는 동안 덴마크-노르웨이어는 덴마크와 노르웨이 양국에서 철자 개혁을 겪었으나, 언어의 현대화는 그의 생애 전반에 걸쳐 대체로 같은 방향으로 진행되었다. 그럼에도 덴마크에서 사용된 형태와 노르웨이에서 사용된 형태 사이에는 노르웨이에 더 특징적인 어휘와 표현을 포함한 사소한 차이가 있었다. 노르웨이어가 덴마크어와 구별되는 별개의 문어로 여겨질 정도로 분화된 것은 1907년에 이르러서였으나, 여전히 매우 유사한 언어였다. Haugen, Einar (1979). 〈The Nuances of Norwegian〉. 《Ibsen's Drama: Author to Audience》. Minneapolis: University of Minnesota. 99쪽. ISBN 978-0-8166-0896-6. 와 비교하라.

- 서문만 운문으로 되어 있고, 나머지는 산문으로 되어 있다.

- 산문과 운문이 조합되어 있다.

- 산문과 운문이 조합되어 있다.

- 주로 산문으로, 몇 마디 대사는 운문이다.

Remove ads

더 읽어보기

- Boyesen, Hjalmar Hjorth, A Commentary on the Works of Henrik Ibsen (New York: Macmillan, 1894)

- Ferguson, Robert (2001) Henrik Ibsen: A New Biography. New York: Dorset Press. ISBN 0760720940

- Goldman, Michael, Ibsen: The Dramaturgy of Fear, Columbia University Press, 1998

Gosse, Edmund William (1911). 〈Ibsen, Henrik〉 11판. 《브리태니커 백과사전》 14. 224–226쪽.

Gosse, Edmund William (1911). 〈Ibsen, Henrik〉 11판. 《브리태니커 백과사전》 14. 224–226쪽.- Haugan, Jørgen, Henrik Ibsens Metode:Den Indre Utvikling Gjennem Ibsens Dramatikk (Norwegian: Gyldendal Norsk Forlag. 1977)

- Haave, Jørgen, Familien Ibsen, Museumsforlaget, 2017, ISBN 9788283050455.

- Hjemdahl, Anne-Sofie (ed.), A Thing or Two About Ibsen: His Possessions, Dramatic Poetry and Life, Oslo: Andrimne, 2006.

- Jensen, Morten Høi, "Escape Artist" (review of Ivo de Figueiredo, Henrik Ibsen: The Man and the Mask, translated from the Norwegian by Robert Ferguson, Yale University Press, 694 pp.), The New York Review of Books, vol. LXVI, no. 17 (7 November 2019), pp. 26–28.

- Johnston, Brian: The Ibsen Cycle, Pennsylvania State University Press 1992

- Johnston, Brian, To the Third Empire: Ibsen's Early Plays, University of Minnesota Press (1980)

- Johnston, Brian, Text and Supertext in Ibsen's Drama, Pennsylvania State Press (1988)

- Koht, Halvdan. The Life of Ibsen translated by Ruth Lima McMahon and Hanna Astrup Larsen. W. W. Norton & Company, Inc., New York, 1931

- Krys, Svitlana, A Comparative Feminist Reading of Lesia Ukrainka's and Henrik Ibsen's Dramas. Canadian Review of Comparative Literature 34.4 (Dec. 2007 [Sept 2008]): pp. 389–409

- Lucas, F. L. The Drama of Ibsen and Strindberg, Cassell, London, 1962. (각 희곡의 전기적 배경을 제공하고 잘 알려지지 않은 작품들을 포함해 모든 희곡에 대한 상세한 줄거리와 연극 관람객을 위한 논의를 담은 유용한 입문서)

- Meyer, Michael. Ibsen. History Press Ltd., Stroud, reprinted 2004

- Mørkhagen, Sverre. Ibsen: "… den mærkelige mand". Gyldendal Norsk Forlag, 2019.

- Moi, Toril (2006) Henrik Ibsen and the Birth of Modernism: Art, Theater, Philosophy. Oxford and New York: Oxford UP. ISBN 978-0-19-920259-1

- Shaw, George Bernard. The Quintessence of Ibsenism (1891). 극작가를 그의 시대와 장소 속에서 조명한 고전적인 입문서.

- Sprinchorn, Evert, Ibsen's Kingdom: The Man and His Works, Yale University Press, 2021. ISBN 9780300228663

- 김미혜, 《모던 연극의 초석 헨리크 입센》, 연극과인간, 2010.

Remove ads

각주

외부 링크

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads