Лучшие вопросы

Таймлайн

Чат

Перспективы

Американский империализм

политика правительства США направленная на расширение американского политического, экономического и культурного контроля Из Википедии, свободной энциклопедии

Remove ads

Американский империализм (англ. American imperialism, также Американская империя) — политическое, экономическое, военное и культурное влияние США в других странах мира. Концепция Американской империи впервые была популяризирована в результате Испано-американской войны 1898 года.

Сторонниками этого понятия являются различные авторы от классических марксистских теоретиков империализма до неоконсерваторов, убеждённых в американской империалистической роли. Многие марксисты, анархисты, члены движения новых левых и некоторые консерваторы рассматривают американский империализм как закоренелый и аморальный.

Обычно считается, что политика американского империализма началась в конце XIX века[1], хотя некоторые считают, что территориальная экспансия США за счёт коренных американцев достаточно близка к империализму, чтобы именоваться тем же термином[2]. В представлении таких историков, как Уильям Эпплман Уильямс[англ.], Говард Зинн и Габриэль Колко[англ.] американский империализм прослеживает своё начало не с испано-американской войны, а с покупки Джефферсоном Луизианы или даже с угнетения коренных американцев до Американской революции и продолжается по сей день. Писатель Сидни Ленс[англ.] утверждает, что США со времён обретения независимости использует каждое доступное политическое, экономическое, и военное средство для доминирования над другими нациями[3].

Remove ads

Терминология

Термин империализм был предложен в середине XIX века[4]. Впервые широко применяется к США со стороны «американской антиимпериалистической лиги», основанной в 1898 году против испано-американской войны и последующей оккупации и жестокости, совершаемых американскими войсками на Филиппинах после Филиппино-американской войны. Также используется в политической доктрине Северной Кореи как образ внешнего врага.

Оксфордский английский словарь дает три определения империализма:

- Имперская система правительства; правление императора.

- Принцип или дух империи; защита имперских интересов.

- В пренебрежительном тоне. В коммунистическом контексте: имперская система — это политика западных держав. В западном контексте: имперской системой является политика коммунистической власти.

До сих пор идут споры, является ли США империей с политической подоплёкой последних двух определений. Существуют противоречия между империей как формой государства и империализмом как формой политики.

Федеральное правительство Соединённых Штатов никогда не называло свои территории империей, но некоторые историки называют его таковым, в том числе Макс Бут, Артур Шлезингер и Нил Фергюсон[5].

Remove ads

История

Суммиров вкратце

Перспектива

Несмотря на периоды мирного сосуществования, войны с коренными американцами привели к значительным территориальным приобретениям американских колонистов. Эти войны периодически продолжались после обретения независимости США, а кампания этнических чисток, известная как переселение индейцев, позволила белым американским поселенцам получить более ценную территорию в восточной части континента.

Джордж Вашингтон начал политику невмешательства Соединённых Штатов[англ.]*, которая продолжалась до 1800-х годов. США провозгласили доктрину Монро в 1821 году, чтобы остановить дальнейший европейский колониализм и позволить американским колониям расти дальше, но стремление к территориальной экспансии США до Тихого океана было чётко обозначено в доктрине «явного предначертания». Луизианская покупка была мирной, но Американо-мексиканская война 1846 года привела к аннексии 525 тысяч квадратных миль мексиканской территории[6][7]. Предпринимались попытки расширить проамериканские государства в Мексике и Центральной Америке, наиболее заметными из которых были создание флибустьерской[англ.] Республики Нижняя Калифорния[англ.] Уильяма Уокера в 1853 году и его интервенция в Никарагуа в 1855 году. Сенатор Сэм Хьюстон от Техаса предложил в Сенате США резолюцию для «Соединённых Штатов поддерживать целесообразный протекторат над государствами Мексика, Никарагуа, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас и Сан-Сальвадор». Идея американской экспансии в Мексику и Карибский бассейн была популярна среди политиков рабовладельческих штатов, а также среди некоторых бизнес-магнатов Никарагуанского транзита (полусухопутный торговый путь, соединяющий Атлантический и Тихий океаны до Панамского канала). Президент Улисс Грант пытался аннексировать Доминиканскую Республику в 1870 году, но не получил поддержки Сената.

От политики невмешательства полностью США отказались после Испано-американской войны 1898 года. Соединенные Штаты приобрели оставшиеся островные колонии Испании, а президент Теодор Рузвельт защищал приобретение Филиппин. США охраняли Латинскую Америку в соответствии с Следствием Рузвельта?! 1904 года, дополнении к Доктрине Монро, а иногда использовали вооруженные силы в американских коммерческих интересах (например, интервенция в «банановые республики» и аннексия Гавайев). Империалистическая внешняя политика вызывала споры в среде американской общественности, а внутреннее противодействие позволило Кубе получить независимость. Однако в начале XX века США получили Зону Панамского канала и оккупировали Гаити и Доминиканскую Республику. Соединённые Штаты вернулись к строгой политике невмешательства после Первой мировой войны, включая политику добрососедства в отношении стран Латинской Америки.

Хиросима до ядерной бомбардировки

На завершающем этапе Второй мировой войны Вооружёнными силами США были произведены атомные бомбардировки японских городов Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 года. В результате взрыва мгновенно погибли 80 тысяч человек, к концу 1945 года общее число погибших от онкологических заболеваний и лучевой болезни составило от 90 до 166 тысяч человек в Хиросиме и от 60 до 80 тысяч человек — в Нагасаки.

Атомная бомбардировка Хиросимы оказала глубокое воздействие на премьер-министра Японии Кантаро Судзуки и на министра иностранных дел Японии Того Сигэнори, которые склонились к тому, что японское правительство должно прекратить войну[8]. Результатом капитуляции Японии стала её оккупация союзными войсками, длившаяся с 1945 по 1952 год.

Роль ядерных бомбардировок в капитуляции Японии и их этическая обоснованность остаются предметом научной и общественной дискуссии. В обзоре историографии, посвящённой этому вопросу, американский историк Сэмюель Уокер[9] писал, что «споры о целесообразности бомбардировок определенно будут продолжаться». Уокер также отметил, что «фундаментальный вопрос, по которому вот уже более 40 лет продолжаются споры, были ли атомные бомбардировки необходимы для достижения победы в войне на Тихом океане на условиях, приемлемых для США»[10]. Сторонники бомбардировок обычно утверждают, что они вызвали капитуляцию Японии, предотвратили массовые потери с обеих сторон при вторжении в Японию: высадка на Кюсю планировалась в октябре 1945 года, на Хонсю — пятью месяцами позже. Противники бомбардировок утверждают, что они были просто дополнением к уже идущим ожесточенным обычным бомбардировкам[11] и, таким образом, в них не было военной необходимости[12], что они, в отличие от других методов ведения боевых действий, были аморальны по своей сути и являлись военным преступлением или были формой государственного терроризма[13]. Предполагается, что ядерные бомбардировки Японии были проведены с целью продемонстрировать странам мира, в первую очередь Советскому Союзу, набравшему силы и международный авторитет после победы над Германией, обладание сверхмощным оружием[14].

Согласно американскому историку Джеймсу Вейнгартнеру[15], существует связь между практикой расчленения тел японских погибших американскими военнослужащими и атомными бомбардировками японских городов[16]. Согласно Вейнгартнеру, и то, и другое были частично результатом дегуманизации противника. «Широко распространённый образ японцев как недочеловеков создавал эмоциональный контекст, который обеспечивал ещё одно оправдание для решений, результатом которых была гибель сотен тысяч человек»[17]. На второй день после бомбардировки Нагасаки Трумэн высказал: «Единственный язык, который они понимают — это язык бомбёжек. Когда приходится иметь дело с животным, приходится обращаться с ним как с животным. Это очень печально, но тем не менее это так»[18][19].

Американское правительство не принесло извинений за гибель сотен тысяч мирных японских жителей и не поддержало мнения, что в данной ситуации не было необходимости использовать ядерное оружие. Официальные лица современной Японии стараются не ставить под сомнение авторитет Соединённых Штатов и избегать упоминания США в связи с ядерными бомбардировками[14].

После Второй мировой войны США управляли многими островами Тихого океана, захваченными во время войны с Японией. Отчасти для того, чтобы предотвратить опасный рост вооружённых сил этих стран, отчасти для сдерживания Советского Союза, Соединённые Штаты обязались защищать Германию (которая также является членом НАТО) и Японию (в рамках Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между США и Японией), которые ранее потерпели поражение в войне и теперь являются независимыми демократиями. США имеют значительное военное присутствие в обоих странах.

Япония, на территории которой находится более 100 американских военных баз и военных объектов и которую связывает с США Договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности, может рассматриваться как протекторат США[14].

Холодная война переориентировала американскую внешнюю политику на противодействие коммунизму. Преобладающая внешняя политика США стала основываться на роли США в качестве глобальной сверхдержавы, обладающей ядерным оружием. Доктрина Трумэна и Доктрина Рейгана сформулировали миссию США как защиту свободных народов от недемократической системы, и антисоветская внешняя политика стала принудительной, а иногда и завуалированной. Участие Соединённых Штатов в смене политических режимов[англ.] включало свержение демократически избранного правительства Ирана в 1953 году, вторжение в залив Свиней на Кубе в 1961 году, оккупацию Гренады в 1983 году и вмешательство в выборы в различных иностранных государствах. Долгая и кровавая война во Вьетнаме привела к широкой критике «самонадеянности власти» и нарушений международного права, вытекающих из «имперского президентства[англ.]». Мартин Лютер Кинг-младший, среди прочего, обвинял США в новой форме колониализма[20]. В числе других военных преступлений в ходе войны во Вьетнаме получило известность массовое убийство мирных жителей в деревенской общине Сонгми, совершённое солдатами Армии США в 1968 году. Военнослужащие США совершили убийство 504 мирных жителей[21], из них 182 женщины (в том числе 17 беременных)[22] и 210 детей[23]. Многие жертвы перед убийством были подвергнуты пыткам, женщины — групповым изнасилованиям[24]. Преступление вызвало возмущение мировой общественности. Только один военнослужащий, Уильям Келли, был признан американским судом виновным, но проведя три с половиной года под домашним арестом, был помилован.

Многие считали, что Война в Персидском заливе 1990—1991 годов после окончания Холодной войны была мотивирована нефтяными интересами США, хотя она повернула вспять враждебное вторжение в Кувейт. После терактов 11 сентября 2001 года вопрос об империализме был поднят снова, когда Соединённые Штаты вторглись в Афганистан в 2001 году, чтобы свергнуть Талибан (где укрывались организаторы терактов), и в Ирак в 2003 году (который, как ошибочно утверждали США, имел оружие массового поражения). Вторжение привело к краху иракского Баасистского правительства и его замене Временной коалиционной администрацией. После вторжения повстанцы боролись против сил Коалиции и недавно избранного иракского правительства, и вспыхнула межконфессиональная гражданская война. Война в Ираке впервые за несколько десятилетий открыла нефтяную промышленность страны для американского капитала[25], и многие утверждали, что вторжение являлось нарушением международного права[англ.]. По состоянию на 2018 год в обеих войнах погибло около 500 тысяч человек[26].

Соединённые Штаты интегрировали (с правом голоса) все свои территориальные приобретения на Североамериканском континенте, включая Аляску. Гавайи также стали штатом с равным представительством (Федеральное правительство официально принесло извинения за свержение гавайского правительства в 1993 году[англ.]), но другие островные юрисдикции, приобретенные во время войны, остаются территориями под управлением правительства, не являющимися частью какого-либо штата: Гуам, Пуэрто-Рико, Американские Виргинские острова, Американское Самоа и Северные Марианские острова. Остальные приобретённые территории стали независимыми с разной степенью сотрудничества с США, начиная от трёх свободно ассоциированных с США государств (Федеративные Штаты Микронезии, Республика Маршалловы Острова и Республика Палау), которые участвуют в программах федерального правительства в обмен на предоставление права на размещение американских военных баз, до Кубы, которая разорвала дипломатические отношения с США во время Холодной войны. Соединенные Штаты были публичными сторонниками деколонизации относительно европейских колоний после Второй мировой войны, начав десятилетний переход к независимости Филиппин в 1934 году с Закона Тайдингса — Макдаффи. Тем не менее стремление США к неформальной системе глобального первенства в «Американском веке[англ.]» часто приводило к конфликту с национально-освободительными движениями[англ.][27].

Remove ads

Американская исключительность

Суммиров вкратце

Перспектива

Американская исключительность — представление о том, что Соединённые Штаты занимают особое положение среди наций мира[28] в плане своего национального кредо, исторического развития, политических и религиозных институтов и происхождения.

Согласно мнению ряда историков истоки такой позиции восходят к проповеди Джона Уинтропа «Модель христианского милосердия[англ.]», лидера одной из групп переселенцев, направлявшихся в Америку в 1630 году, который определял миссию переселенцев в Новый Свет, как создание нового идеального общества, образца для всего мира[29]. Философ Дуглас Келлнер[англ.] прослеживает развитие представления об американской исключительности как отдельного явления от французского политического деятеля XIX века Алексиса де Токвиля, который пришел к выводу, что США однозначно «идут по пути, которому не видно предела»[30][31].

В 1927 году Джей Лавстон, лидер Коммунистической партии Америки, определил американскую исключительность как рост прочности американского капитализма, которая, как он сказал, помешала социалистической революции в Америке[32]. В 1929 году Иосиф Сталин, не желая верить, что Америка так устойчива к революции, назвал идеи Лавстона «ересью американской исключительности»[33]. В 1930-х годах учёные США переопределили американскую исключительность как олицетворение нации, которая должна вести мир во главе с США под идеалами старших европейских стран и быть примером на пути к свободному будущему без марксизма и социализма. Позже социалисты и другие авторы в США и за их пределами пытались описать эту исключительность[34].

Вера в американскую исключительность более характерна для консерваторов, чем для либералов. Американские историки Говард Зинн[35] и Годфри Ходжсон[36] утверждают, что она основана на мифе, и что «растёт число отказов от принятия идеи исключительности» на национальном и международном уровнях. В противоположность этому, американский консерватор Майк Хакаби говорит, что «отрицание американской исключительности означает по сути отрицание сердца и души этого народа»[37].

Согласно редакционной статье в журнале «Monthly Review» (2001): «Британская империя оправдывалась как благодеятельное „бремя белого человека“. А в Соединённые Штаты даже не являются империей, „мы“ просто защищаем дело свободы, демократии и справедливости во всём мире»[38].

Remove ads

Культурный империализм

Суммиров вкратце

Перспектива

Некоторые критики империализма утверждают, что военный и культурный империализм взаимозависимы. Американец Эдвард Саид, один из основоположников постколониальной теории, сказал:

…настолько влиятельным был дискурс, настаивающий на американской особости, альтруизме и возможностях, что империализм в Соединённых Штатах как термин или идеология лишь недавно и в незначительной мере появился в исследованиях по культуре, политике и истории США. Но связь между имперской политикой и культурой в Северной Америке, и в частности в США, удивительно прямая[40].

Учёный-международник Дэвид Роткопф не согласен с этой точкой зрения и утверждает, что культурный империализм является невинным результатом глобализации, которая открывает доступ к многочисленным американским и западным идеям и продуктам, которые многие неамериканские и незападные потребители во всем мире выбирают добровольно[41]. Мэтью Фрейзер проводит аналогичный анализ, но далее утверждает, что глобальное культурное влияние США является благом[42].

Национализм является одним из способов, с помощью которых правительство способно формировать общественное мнение. Пропаганда в средствах массовой информации служит для того, чтобы продвигать общепринятое мнение. Луи А. Перес-младший приводит пример пропаганды, использовавшейся во время войны 1898 года: «Мы идём, Куба, идём; мы обязаны освободить вас! Мы идём с гор, с равнин и с внутренних морей! Идём с гневом Божьим, чтобы заставить испанцев бежать! Мы идём, Куба, идём, идём сейчас!»[43].

Remove ads

Военные базы США за рубежом

Суммиров вкратце

Перспектива

В 2004 году Чалмерс Джонсон утверждал, что американская версия колонии — это военная база[44]. Чип Питтс[англ.] в 2006 году заявил, что постоянные базы США в Ираке предполагают восприятие «Ирака как колонии»[45].

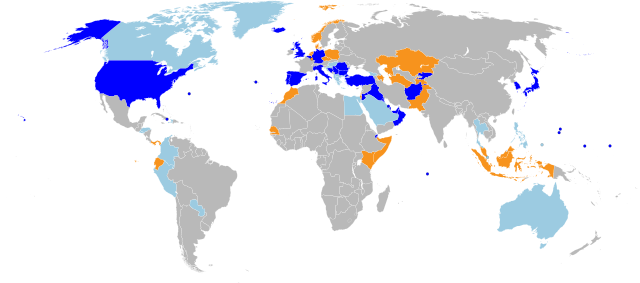

Хотя под контролем США остаются такие территории, как Гуам, Американские Виргинские острова, Северные Марианские Острова, Американское Самоа и Пуэрто-Рико, США позволили многим из своих заморских территорий или оккупированных территорий получить независимость после Второй мировой войны: Филиппины (1946), Зона Панамского канала (1979), Палау (1981), Федеративные Штаты Микронезии (1986), Маршалловы Острова (1986) и др. У территории большинства из них до сих пор действуют военные базы США. На Окинаве военные базы США присутствуют вопреки общественному мнению местных жителей[46]. В 2003 году по данным Министерства обороны Соединённые Штаты имели базы более чем в 36 странах мира[47], включая базу Кэмп-Бондстил на территории Косово[48]. С 1959 года Куба считает присутствие США в заливе Гуантанамо незаконным[49].

К 1970 году Соединённые Штаты были членом четырёх региональных оборонных союзов и активным участником пятого, имели договоры о взаимной обороне с 42 странами, были членом 53 международных организаций и оказывали военную или экономическую помощь почти 100 странам мира[50]. В 2015 году Министерство обороны США сообщило, что количество баз, на которых размещались или работали какие-либо военные или гражданские лица, составляло 587[51].

В 2015 году в книге Дэвида Вайна «Базовая нация» было указано 800 военных баз США, расположенных за пределами США, в том числе 174 базы в Германии, 113 в Японии и 83 в Южной Корее. Общая стоимость содержания баз оценивается примерно в 100 миллиардов долларов в год[52].

Согласно «The Huffington Post», «45 наций и территорий с недостаточно демократической или недемократической властью составляют более половины из примерно 80 стран, в которых в настоящее время размещаются базы США… Исследование политолога Кента Колдера[англ.] подтверждает то, что стало известно как „гипотеза диктатуры“: Соединённые Штаты склонны поддерживать диктаторов [и другие недемократические режимы] в странах, где они располагают базами»[53].

По состоянию на 2013 год у США было много баз и войск, размещенных по всему миру[54]. Их присутствие вызывает разногласия и неприятие[55][56].

Remove ads

Сторонники

Суммиров вкратце

Перспектива

Один из первых историков Американской империи Уильям Эпплман Уильямс[англ.] писал: «Обычная жажда земли, рынков или безопасности стала оправданием благородной риторики о процветании, свободе и безопасности»[57].

Макс Бут, сторонник американского империализма, писал: «Американский империализм был величайшей силой добра в мире в прошлом столетии. Он победил коммунизм и нацизм и участвовал в борьбе против талибов и сербских этнических чисток»[58]. Бут использовал термин «империализм» для описания политики Соединённых Штатов не только в начале XX века, но и «по крайней мере с 1803 года»[58][59]. Идею империи принимали и другие неоконсерваторы, включая британского историка Пола Джонсона и писателей Динеша Д'Сузы[англ.] и Марка Стейна[англ.], а также некоторые либеральные ястребы[англ.], такие как политологи Збигнев Бжезинский и Михаил Игнатьев[60].

Шотландско-американский историк Нил Фергюсон утверждает, что Соединённые Штаты являются империей, и считает, что это хорошо: «Что не позволено, так это говорить, что Соединенные Штаты — это империя, и что это может быть не так уж плохо»[61]. Фергюсон проводит параллели между Британской империей и глобальной ролью Соединённых Штатов в конце XX и начале XXI веков, хотя он описывает политические и социальные структуры США как более похожие на структуры Римской империи, чем Британской. Фергюсон утверждает, что у всех этих империй были как положительные, так и отрицательные стороны, но положительные стороны Американской империи, если она извлечет уроки из истории и своих ошибок, значительно перевесит негативные аспекты[62].

Другая точка зрения предполагает, что экспансия Соединённых Штатов за границей действительно была империалистической, но этот империализм — лишь временное явление, искажение американских идеалов или пережиток прошлой эпохи. Историк Сэмюэл Флэгг Бемис утверждает, что экспансионизм Испано-американской войны был недолговечным империалистическим импульсом и «большим отклонением от нормы в американской истории», совершенно иной формой территориального роста, чем в более ранней американской истории[63]. Историк Уолтер Лафибер считает экспансионизм Испано-американской войны не отклонением от нормы, а кульминацией экспансии Соединённых Штатов на запад[64].

Историк Виктор Дэвис Хэнсон[англ.] считает, что США не стремится к мировому господству, но поддерживает своё мировое влияние посредством системы взаимовыгодных обменов[65]. Филиппинский революционер генерал Эмилио Агинальдо считал, что американское вмешательство на Филиппинах было разрушительным: «Филиппинцы борются за свободу, американский народ борется с ними, чтобы дать им свободу. Два народа борются параллельно за одну и ту же цель[66]». Американское влияние во всем мире и его последствия для других стран имеют большое число интерпретаций.

Либеральные интернационалисты[англ.] утверждают, что, хотя в нынешнем мировом порядке доминируют Соединённые Штаты, форма, которую принимает это господство, не является имперской. Ученый-международник Джон Икенберри утверждает, что международные институты заняли место империи[67].

Учёный-международник Джозеф Най считает, что власть США все больше и больше основывается на «мягкой силе», которая исходит от культурной гегемонии, а не от грубой военной или экономической силы. Сюда входят такие факторы, как широко распространенное стремление эмигрировать в США, престижность американских университетов и соответствующая высокая доля иностранных студентов в них, распространение американских стилей популярной музыки и кинематографа. Массовая иммиграция в Америку может оправдать эту теорию, но неизвестно, сохранили бы Соединённые Штаты свой престиж без своего военного и экономического превосходства[68]. Джайлз Скотт-Смит[англ.] утверждает, что американские университеты[69]:

действовали как магниты для привлечения многообещающей элиты, которая стремилась приобрести навыки, квалификацию и престиж, которые пришли с торговой маркой «Сделано в США». Это тонкая, долгосрочная форма «мягкой силы», для успешного функционирования которой требуется лишь ограниченное вмешательство правительства США. Это соответствует точке зрения Сэмюэля Хантингтона, что американская власть редко стремилась завладеть чужими территориями, предпочитая вместо этого проникать на них — культурно, экономически и политически — таким образом, чтобы обеспечить молчаливое согласие ради интересов США[70][71].

Remove ads

См. также

Примечания

Ссылки

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads