Лучшие вопросы

Таймлайн

Чат

Перспективы

Венгерское дворянство

Из Википедии, свободной энциклопедии

Remove ads

Венгерское дворянство (венг. magyar nemesség) или венгерская аристократия (венг. magyar arisztokrácia) — правящее сословие с феодальными привилегиями в Венгерском королевстве. Его история восходит к завоеванию Паннонии и племенной и родовой структуре общества того времени[1], к которым присоединились более поздние поселенцы и переселенцы, а также те, кто поднялся по социальной лестнице на местном уровне. Их число непрерывно росло с начала современной истории Венгрии, и в 1787 году в Венгрии, Хорватии и Трансильвании проживало более 400 000 дворян. После Компромисса 1867 года в Австро-Венгрии (включая земли короны святого Иштвана) 700 000—800 000 человек считались принадлежащими к тому или иному знатному классу (простому или высшему дворянству)[2]. Отмена дворянских званий и титулов и запрет их использования в Венгрии были введены Законом IV от 1947 года, который действует до сих пор[3].

Remove ads

История

Суммиров вкратце

Перспектива

Дворянство, как знатное сословие, большинство из которого владело земельной собственностью, существовало в Венгерском королевстве с XI века до середины XX века. Первоначально дворянами считались самые разные люди, но с конца XII века к ним стали причислять только высокопоставленных королевских чиновников. Большинство аристократов считали себя потомками племенной знати времён «обретения родины» и первого венгерского государства, предшествовавший основанию королевства около 1000 года; другие вели свой род от западноевропейских рыцарей, обосновавшихся в Венгрии. Низшие по рангу воины замка[венг.] также владели земельной собственностью и служили в королевской армии. С 1170-х годов наиболее привилегированные миряне стали называть себя королевскими слугами[венг.], чтобы подчеркнуть свою прямую связь с монархами. Золотая булла 1222 года закрепила их свободы, в частности, освобождение от налогов и ограничение воинской повинности. С 1220-х годов королевские слуги стали ассоциироваться с дворянством, а высшие чиновники стали именоваться баронами королевства. Только владельцы аллодов — земель, свободных от повинностей, — считались истинными дворянами, но существовали и другие привилегированные группы землевладельцев, известные как предиальные (условные) дворяне.

В 1280-х годах венгерский летописец XIII века Шимон из Кезы первым написал, что дворяне обладают властью в королевстве. Комитаты превратились в институты дворянской автономии, и делегаты дворян принимали участие в сеймах (парламентах). Самые богатые бароны обзавелись каменными замками, позволявшими им контролировать обширные территории, но королевская власть была восстановлена в начале XIV века. В 1351 году король Людовик I ввёл систему майоратов и утвердил принцип «одной и той же свободы» для всех дворян, однако юридические различия между истинными и предиальными дворянами сохранялись. Самые влиятельные дворяне нанимали низших дворян в качестве своих «фамильяров» (приближённых), но эта личная связь не прерывала прямого подчинения «фамильяров» монарху. Согласно обычному праву, только мужчины наследовали дворянские поместья, но в соответствии с венгерской королевской прерогативой префекций короли могли «возвысить дочь над сыном», позволяя ей унаследовать земли отца. Дворянки, вышедшие замуж за простолюдина, также могли претендовать на своё наследство — «четверть дочерей» (то есть четверть отцовских владений) — в виде земель.

Хотя «Трипартитум» — часто цитируемый венгерский правовой кодекс, составленный королевским протонотарием Иштваном Вербёци и опубликованный в 1514 году — закреплял идею равенства всех дворян, монархи даровали наследственные титулы (в основном баронские и графские) могущественным аристократам, а беднейшие дворяне лишились налоговых льгот с середины XVI века. В раннее Новое время, в связи с расширением Османской империи, Венгрия была разделена на три части: Королевскую Венгрию, княжество Трансильвания и Османскую Венгрию. Князья Трансильвании поддерживали борьбу дворянства Королевской Венгрии против династии Габсбургов, но не позволяли трансильванскому дворянству оспаривать их собственную власть. Возведение в дворянство целых групп людей было обычным явлением в XVII веке. Примером может служить случай с 10 000 хайду, получившими дворянство в 1605 году. После того, как в 1608 году сейм Королевской Венгрии был разделён на две палаты, дворяне с наследственным титулом получили место в верхней палате, а другие дворяне направляли делегатов в нижнюю палату.

После поражения османов в Великой Турецкой войне в конце XVII века Трансильвания и Османская Венгрия были включены в Габсбургскую монархию. Габсбурги несколько раз подтверждали привилегии дворян, но их попытки укрепить королевскую власть регулярно приводили к конфликтам с венгерским дворянством, составлявшим почти 5 % населения. Реформаторски[англ.] настроенная часть дворян требовала отмены дворянских привилегий с 1790-х годов, но их программа была реализована только во время Венгерской революции 1848 года. Большинство дворян лишились своих поместий после освобождения крепостных, но аристократы сохранили свой высокий социальный статус. В Австро-Венгрии тысячи обедневших дворян поступали на государственную службу. Видные (в основном еврейские) банкиры и промышленники были удостоены дворянства, но их социальный статус оставался ниже, чем у традиционных аристократов. Дворянские титулы были отменены только в 1947 году, уже после провозглашения Венгрии республикой.

Древние венгры

В конце IX века мадьярские племена (древние венгры), ранее жившие в Понтийских степях[4], были вытеснены за Дунай печенегами[5]. Уничтожив Великую Моравию и разгромив баваров[6][7], они поселились в низинах вдоль Среднего Дуная.

Данные археологических раскопок более 1000 могил, свидетельствуют о том, что уже в X веке конные воины составляли значительную группу среди мадьяр[8], и о существовании значительного социального неравенства. Знатных венгров хоронили либо на больших кладбищах (где сотни мужчин были погребены без оружия вокруг места захоронения вождя), либо на небольших кладбищах с 25-30 могилами[9]. В захоронениях знатных воинов были обнаружены богато украшенная конская сбруя и таши, украшенные бляшками из драгоценных металлов[10]. В могилах знатных женщин были найдены накосные украшения и кольца из серебра или золота, украшенные драгоценными камнями[10].

Около 950 года византийский император Константин VII Багрянородный писал, что венгры были организованы в «племена», и у каждого из них был свой «князь»[11][12]. Вожди племён, скорее всего, носили титул úr (ныне «господин»), о чём свидетельствуют венгерские термины, происходящие от этого слова, такие как ország (ныне «страна») и uralkodni («править»)[13].

Частые венгерские вторжения в Европу IX—X веков и внутренняя борьба за власть, завершившаяся воцарением династии Арпадов, фактические уничтожили ведущие семьи мадьярской знати к концу X века[14]. «Деяния венгров», хроника, написанная около 1200 года, утверждает, что десятки знатных родов, процветавших в конце XII века, были потомками племенных вождей[a], но большинство современных учёных не считают этот список надёжным источником[16][15].

Историк Ян Лукачка полагал, что по крайней мере три венгерских знатных рода (Хонт-Пазмани, Мишкольц и Богат-Радваны)[17] произошли от моравских аристократов, переживших венгерское завоевание[18]. Некоторые историки, убеждённые в том, что уже в конце IX века в Карпатском бассейне присутствовали влахи (предки румын), предполагают, что влахские кнезы (или вожди) также поучаствовали в формировании венгерского дворянства[19][20]. В то же время, ни одна из этих гипотез не является общепринятой[21][22].

Средние века

Первый король Венгрии Иштван I (правил в 997—1038 годах), разгромил последних сопротивлявшихся вождей племён[23][24]. По всему королевству были построены земляные крепости, большинство из которых стали центрами королевской администрации[25]. До 1040 года было основано около 30 административных единиц, известных как комитат; в последующие столетия было образовано более 40 новых комитатов[26][27][28]. Каждый комитат возглавлял королевский чиновник, ишпан[29]. Королевский двор предоставлял дополнительные возможности для карьерного роста[30]. Как отмечал историк Мартин Ради, «королевский двор был главным источником щедрот в королевстве», ведь королевской семье принадлежало более двух третей всех земель[31]. Палатин — глава королевского двора — был высшим королевским чиновником и вторым человеков в королевстве после короля[32].

Короли из династии Арпадов назначали своих чиновников из числа представителей примерно 110 аристократических родов[32][33], которые вели происхождение либо от местных вождей (мадьярских, каварских, печенежских или славянских), либо от иностранных рыцарей, переселившихся в страну в XI и XII веках[34][35]. Иностранные рыцари, поступавшие на службу венгерским королям, принесли с собою западноевропейское военное искусство, что способствовало развитию в Венгрии тяжёлой кавалерии[36][37]. Их потомки веками считались пришлыми[38], однако браки между ними и местными аристократами были нередки, что способствовало их интеграции в течение двух-трёх поколений[39]. С конца XI века короли Венгрии проводили экспансионистскую политику[40]. Ласло I (правил в 1077—1095 годах) в 1090-х годах захватил Славонию — равнины между рекой Драва и Динарским нагорьем[41][42]. Его преемник, Кальман I Книжник (правил в 1095—1116 годах), в 1102 году силой добился венгерско-хорватской унии и был коронован королём Хорватии[43], положив конец хорватской независимости. При этом, оба королевства сохраняли свои собственные обычаи, и венгры редко получали земельные наделы в Хорватии[43]. Согласно обычному праву, хорватов нельзя было обязать переправляться через реку Драва, чтобы сражаться в королевской армии за свой счёт[44].

Самые ранние королевские указы разрешали землевладельцам свободно распоряжаться своими частными поместьями, но обычное право предписывало, что наследственные земли могли передаваться только с согласия родственников владельца, которые потенциально могли их унаследовать[45][46]. С начала XII века дальние родственники умершего владельца могли унаследовать только семейные земли, восходящие к дару, предоставленному Иштваном I; остальные земли переходили в собственность короны как выморочное имущество, если у их владельца не было детей или братьев[46][47]. Аристократические семьи владели своими наследственными владениями сообща на протяжении поколений до XIII века[36]. После этого раздел наследственного имущества стал стандартной практикой[36]. Даже семьи, происходящие из богатых родов, могли обеднеть из-за регулярных разделов своих земель[48].

В средневековых документах упоминается основная единица организации дворянских владений — предиум или аллод[49][50]. Предиум представлял собой участок земли (целую деревню или её часть) с чётко обозначенными границами[49][50]. В XII веке венгерские аристократы начинают строить на искусственных насыпях небольшие деревянные крепости, защищённые рвом и частоколом, которые использовались как центры дворянских владений[51]. Большинство таких владений состояли из разбросанных праэдий в нескольких деревнях[52]. Из-за нехватки документальных свидетельств, размер частных владений не может быть точно определён[53]. Потомки Отто Дьёра, потомка немецкого рыцаря и ишпана комитата Шомодь, оставались богатыми землевладельцами даже после того, как он в 1061 году пожертвовал 360 домохозяйств только что основанному аббатству[54]. Основание монастырей аристократами было обычным явлением в то время[36]. Такие частные монастыри служили местами погребения для своих основателей и их потомков, которые считались совладельцами, а с XIII века — сопокровителями монастыря[36]. Крепостные обрабатывали часть земель предиума, а остальные земли сдавались в аренду за натуральную подать[50].

Термин «дворянин» до XIII века использовался редко и был плохо определён: он мог относиться к придворному, землевладельцу с судебными полномочиями или даже к простому воину[33]. Существование разнородной группы воинов, подчинявшихся монарху, королевским чиновникам или прелатам, хорошо документировано[55]. Замковые воины, освобождённые от налогов, владели наследственными земельными владениями вокруг королевских замков[56][57], которые и должны были охранять. Легковооружённые всадники, известные как lövők (лёвок или стрелки), и замковые люди, упоминаемые как őrök (ёрок или стражники), защищали пограничные земли[58].

Золотая булла

В официальных документах конца XII века в качестве дворян упоминаются только придворные сановники и ишпаны[33]. Первые венгерские аристократы переняли большинство элементов западноевропейской рыцарской культуры[59][60]. Своих детей они часто называли в честь Париса, Гектора, Тристана, Ланселота и других героев западноевропейских рыцарских романов[59]. Тогда же в Венгрии стали проводить рыцарские турниры[61].

В XII веке начинается переход королевских земель в руки аристократии. Регулярное отчуждение королевских поместий хорошо задокументировано с 1170-х годов[62]. Монархи предоставляли дворянам иммунитеты, освобождая поместья получателей пожалований от юрисдикции ишпанов, или даже отказываясь от королевских доходов, которые там собирались[62]. Бела III (правил в 1172—1196 годах) был первым венгерским монархом, подарившим целый комитат дворянину: в 1193 году он пожаловал Модруш в Хорватии Бартолу I Кркскому из рода Франкопанов, поставив условием, что пожалованный должен будет вооружить воинов для королевской армии[63]. Сын Белы, Андраш II (правил в 1205—1235 годах), решил «изменить условия» своего королевства и «раздать замки, комитаты, земли и другие доходы» своим чиновникам, как он повествует в документе 1217 года[64]. Вместо того, чтобы даровать поместья в лен с обязательством несения службы, он раздавал их в качестве аллодов в награду за предыдущие действия пожалованного[65]. Высшие офицеры, которые были основными бенефициарами его пожалований, упоминаются как бароны королевства с конца 1210-х годов[66][67].

Пожертвования такого масштаба ускорили развитие богатой группы землевладельцев, большинство из которых происходили из высокопоставленных родов[66][67]. Некоторые богатые аристократы могли позволить себе строить каменные замки[b][68]}. Близкородственные аристократы отличались от других родов указанием на их (фактического или предполагаемого) общего предка с помощью слова de genere («из рода»)[69]. Семьи, происходящие от одного рода, принимали схожие знаки отличия[c][70]. Автор хроники «Деяния венгров» написал для них генеалогии и подчеркнул, что они никогда не могут быть отстранены от «чести королевства»[71], то есть от управления государством[48].

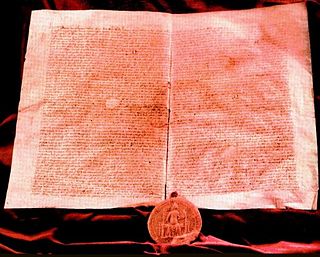

Новые владельцы бывших королевских земель хотели подчинить себе свободных людей, замковых воинов и другие привилегированные группы людей, проживавших в их владениях или вокруг них[72]. Оказавшись под угрозой закабаления эти группы стали добиваться подтверждения своего статуса королевских слуг, подчёркивая, что они должны служить только королю[73][74]. Бела III издал первую дошедшую до нас королевскую грамоту о даровании этого звания замковому воину[75]. Андраш II в 1222 году под давлением мелкой знати подписал Золотую буллу, утвердив привилегии королевских слуг[76]. Они были освобождены от налогов; они обязаны были сражаться в королевской армии без надлежащего вознаграждения только в случае вторжения вражеских войск в королевство; только монарх или палатин могли рассматривать их дела[77][78][79]. Согласно Золотой булле, только королевские слуги, умершие без сына, могли свободно завещать свои имения, но даже в этом случае их дочери имели право на дочернюю четверть[77][80]. Заключительная статья Золотой буллы разрешала епископам, баронам и другим дворянам оказывать сопротивление монарху, если он игнорировал её положения[81]. Таким образом, этот документ являлся аналогом Великой хартии вольностей, изданной в Англии в 1215 году, став свидетельством компромисса между королевской властью, с одной стороны, и крупными землевладельцами и дворянством в целом, с другой, и установил неприкосновенность привилегий магнатов, а также их право не подчиняться королю, если тот нарушит положения этого документа.

Вскоре после подписания Андраш II попытался уклониться от выполнения навязанных ему обязательств. Папа Гонорий III поддержал короля и пригрозил отлучением тем, кто захотел бы силой принудить короля к осуществлению статей Золотой буллы. Но это не помогло. К концу 1220-х годов Венгрия оказалась на пороге новой междоусобной войны. Новый папа Иннокентий IV предложил Андрашу II подтвердить Золотую буллу, дополнив её некоторыми новыми статьями. В 1231 году была издана новая Золотая булла, состоявшая теперь уже из 35 статей и санкционированная церковью. Новая Золотая булла подтвердила большинство положений старой[82], ещё сильнее показав компромисс между знатью и рыцарством, а высшему духовенству и вовсе было предоставлено ещё более значительное, чем это было в 1222 году, участие в политической жизни.

Чёткое определение свобод королевских слуг отличало их от всех других привилегированных групп, чьи военные обязанности теоретически оставались неограниченными[76]. С 1220-х годов королевских слуг стали называть дворянами, и они начали создавать собственные корпоративные институты на уровне комитатов[83]. Уже в 1232 году королевские слуги комитата Зала обратились к Андрашу II с просьбой разрешить им «судить и вершить правосудие», заявив, что комитат погрузился в анархию[84]. Король удовлетворил их просьбу, и Варфоломей, епископ Веспрема, подал в суд на некоего славонского бана Огуза за имущество, принадлежащее их общине[84].

Первое монгольское вторжение в Венгрию в 1241 году доказало важность хорошо укреплённых позиций и тяжеловооружённой конницы[85][86]. В последующие десятилетия король Венгрии Бела IV (1235—1270) раздавал множество королевских земель, ожидая, что новые владельцы построят там каменные замки[87][88]. Обременительная программа Белы по строительству замков была непопулярна, но достигла своей цели: за время его правления было построено или реконструировано почти 70 замков[89], при этом, более половины новых или реконструированных замков находились во владениях знати[90]. Большинство новых замков возводилось на скалистых вершинах, в основном вдоль западных и северных границ[91]. Активное возведение каменных замков коренным образом изменило структуру землевладения, поскольку их строительство и содержание было невозможно без соответствующего дохода[92]. Земли и деревни были юридически закреплены за каждым замком, и впоследствии замки всегда передавались по наследству вместе с этими «[[:en:Appurtenance|принадлежностями»[93].

Королевские слуги были официально признаны дворянами в 1267 году[94]. В том же году «дворяне всей Венгрии, называемые королевскими слугами», убедили Белу IV и его сына, Иштвана V (правил в 1270—1272 годах), провести собрание и подтвердить их коллективные привилегии[94]. Другие группы воинов, владеющих землями и живших преимущественно в королевских замковых поместьях, также могли называться дворянами, но их всегда отличали от «настоящих» дворян[95][96], так как они владели своими поместьями на кондициях (условиях), поскольку были обязаны оказывать определённые услуги другому сеньору, поэтому были известны как предиалисты или «замковые дворяне» (теперь известны как «кондиционные дворяне»)[97]. Влахские князья, владевшие земельной собственностью в Северинском банате, были обязаны сражаться в армии бана (королевского наместника)[98]. Большинство воинов, известных как «благородные сыновья слуг», происходили от свободных людей или освобождённых крепостных, получивших поместья от Белы IV в Верхней Венгрии (ныне Словакия) при условии, что они совместно вооружат определённое число рыцарей[95][99]. Дворяне церкви составляли вооружённую свиту самых богатых прелатов[96][100]. Кондиционные дворяне Турополья в Славонии также имели особый статус, за что были обязаны обеспечивать продовольствием и фуражом высокопоставленных королевских чиновников[101]. Две привилегированные группы, секеи и саксы, надёжно защищали свои общинные свободы, что не позволяло их лидерам пользоваться дворянскими привилегиями на секейских и саксонских территориях в Трансильвании[102]. Секеи и саксы могли пользоваться свободами дворян, только если владели поместьями за пределами земель двух привилегированных общин[102].

Большинство знатных семей не смогли выработать стратегию, которая позволила бы избежать раздела их наследственных имений на карликовые владения в течение поколений[103]. В то время как дочери могли требовать только денежный эквивалент четверти имений своего отца[104], младшие сыновья редко оставались неженатыми[103], претендуя на свою долю отцовских владений. Обедневшие дворяне имели мало шансов получить землю от короля, потому что не могли участвовать в военных кампаниях монархов[105], но простолюдины, которые отличились на службе в королевской армии, регулярно получали дворянство[106].

Самоуправление и олигархи

Историк Эрик Фюгеди отмечал, что во второй половине XIII века «замок порождал замок»: если землевладелец возводил крепость, его соседи также строили её для защиты своих владений[107]. В период с 1271 по 1320 год дворяне или прелаты построили не менее 155 новых замков. Для сравнения, на королевских землях было построено всего около дюжины замков[108]. Большинство замков состояло из башни, окружённой укреплённым двором, впрочем, башня могла быть встроена в стены[109]. Дворяне, не имевшие возможности возводить замки, иногда были вынуждены отказываться от своих наследственных поместий или искать защиты у более могущественных сеньоров, даже отказываясь от своих вольностей[d][111].

Владельцам замков приходилось нанимать профессиональных воинов и слуг для защиты замка и управления прилегающими территориями[112]. В основном они нанимали дворян, владевших близлежащими поместьями, что привело к развитию нового института, известного как familiaritas[113][114]. Фамилиариями назывались дворяне, поступавшие на службу к более богатым аристократам в обмен на фиксированное жалованье или часть дохода, реже — на право владения или узуфрукта (право пользования) участком земли[114]. В отличие от кондиционных дворян, фамилиарий де-юре оставался независимым землевладельцем, подчинявшимся только монарху[110][115].

С 1270-х годов коронационная присяга монархов включала обещание уважать дворянские волности[116]. Комитаты постепенно превращались в институт местной автономии дворян[117], которые регулярно обсуждали местные вопросы на общих собраниях[118][119]. Седрии (sedria; суды комитатов) стали важными элементами системы отправления правосудия[84]. Их возглавляли ишпаны или их заместители, но в состав совета входили четыре (в Славонии и Трансильвании — два) выборных местных дворянина, известных как судьи дворян[84][94].

В начале 1270-х годов Венгрия погрузилась в состояние анархии из-за несовершеннолетия Ласло IV (правил в 1272—1290 годах). Чтобы восстановить общественный порядок, прелаты созвали баронов, делегатов дворян и половцев, поселившихся в Венгрии, на общее собрание близ Пешта в 1277 году. Этот первый сейм (или парламент) объявил пятнадцатилетнего монарха совершеннолетним, пытаясь положить конец анархии[120]. В начале 1280-х годов Шимон из Кезы в своих «Деяниях гуннов и венгров» связал венгерскую нацию со знатью, подчёркивая, что реальная власть принадлежала именно дворянскому сообществу[116][121].

Пользуясь ослаблением королевской власти бароны захватили обширные территории, прилегающие к их владениям[122]. Монархи больше не могли назначать и увольнять своих чиновников по своему усмотрению[122]. Самые могущественные бароны, известные в современной историографии как олигархи, присвоили себе королевские прерогативы, сочетая частное землевладение с административной властью[123]. Когда Андраш III (правил в 1290–1301 годах), последний представитель династии Арпадов мужского пола, умер в 1301 году, около дюжины сеньоров[e] правили большей частью королевства[125].

Эпоха анжуйцев

После смерти Ласло IV новым королём стал его внучатый племянник Карл I Шаробер (правил в 1301—1342 гг.), потомок Анжуйского дома Капетингов. Он смог восстановить королевскую власть в 1310-х—1320-х годах[126]. Карл I боролся с олигархами, захватывая их замки и владения, а также, в основном силой, что вновь обеспечило преобладание королевских владений[127]. После того, как он не позаботился вернуть церковную собственность, которую олигарх Матуш Чак захватил силой, прелаты королевства заключили союз в начале 1318 года против всех, кто мог поставить под угрозу их интересы[128]. По их требованию Карл летом того же 1318 года созвал сейм, но отказался подтвердить Золотую буллу 1222 года[129][130], заявив, что дворяне должны сражаться в королевской армии за свой счёт[131]. Он игнорировал обычаи и регулярно «повышал дочь в сыновья», предоставляя дочерям право наследовать поместья отца[132][133][134]. Король реорганизовал королевский двор, назначив пажей и рыцарей для формирования своей постоянной свиты[135]. В 1326 году он основал орден Святого Георгия, который стал первым в Европе светским королевским рыцарским орденом[127][61]. Карл I был первым венгерским монархом, даровавшим своим подданным гербы (или, скорее, нашлемники)[136]. Он ввёл королевское управление почестей (феодальных владений), распределив большинство комитатов и королевских замков между своими высшими сановниками[126][127][137]. Эти «баронства», как записал около 1350 года историк Маттео Виллани, не были «ни наследственными, ни пожизненными», но Карл редко смещал своих самых доверенных баронов[138][139]. Каждый барон был обязан иметь собственную бандерию (вооружённую свиту), отмеченную собственным знаменем[140].

В 1351 году сын и преемник Карла, Людовик I (годы правления 1342—1382), подтвердил все положения Золотой буллы, за исключением того, что разрешало бездетным дворянам свободно завещать свои поместья[141][142]. Вместо этого он ввёл систему майората, предписывающую, что земельная собственность бездетных дворян «должна переходить к их братьям, кузенам и родственникам»[143]. Эта новая концепция aviticitas также защищала интересы короны: наследовать имущество дворянина могли только родственники до третьей степени, а дворяне, имевшие только более дальних родственников, не могли распоряжаться своим имуществом без согласия короля[144]. Людовик I подчёркивал, что все дворяне пользуются «одной и той же свободой» в его королевствах[141] и закрепил все привилегии, которыми дворяне обладали в Венгрии, за славянскими и трансильванскими аристократами[145]. Он наградил десятки влахских князей истинным дворянством за военные заслуги[146]. Подавляющее большинство верхневенгерских «благородных сыновей слуг» получили статус истинных дворян без формального королевского указа, поскольку память об их кондиционном землевладении была предана забвению[147]. Большинство из них предпочитали славянские имена даже в XIV веке, что показывает, что они продолжали говорить на славянском языке[148]. Другие группы кондиционной знати оставались отделёнными от настоящих дворян[149]. Они разработали свои собственные институты самоуправления, известные как места или округа[150]. Людовик постановил, что только католические дворяне и князья могли владеть земельной собственностью в округе Карансебеш (ныне Румыния) в 1366 году, при этом, на других территориях королевства православных дворян не принуждали переходить в католичество[151]. Даже католический епископ Варада (ныне Орадя в Румынии) разрешил своим воеводам-влахам нанимать православных священников[152]. В 1366 году король даровал воеводе Валахии Владиславу I (правил в 1364—1377 годах) в феод трансильванский округ Фогараш (район современного Фэгэраша в Румынии)[153]. В своём новом герцогстве Владислав раздал поместья валашским боярам; их правовой статус был аналогичен статусу князей в других регионах Венгрии[154].

Со второй половины XIV века в королевских грамотах обычно упоминались дворяне и землевладельцы[155]. Человек, живший в собственном доме в собственных поместьях, описывался как живущий «по-дворянски», в отличие от тех, кто не владел землей и жил «по-крестьянски»[145]. Судебный акт 1346 года гласил, что знатная женщина, выданная замуж за простолюдина, должна получить своё наследство «в виде поместья, чтобы сохранить благородство потомков, рождённых от неблагородного брака»[156]. Согласно местным обычаям некоторых комитатов, её муж также считался дворянином — дворянином по своей жене[157].

Правовое положение крестьян было стандартизировано почти во всём королевстве к 1350-м годам[142][158]. Свободные крестьяне-арендаторы должны были платить сеньоральные налоги, но редко были обязаны отбывать трудовую повинность[142]. В 1351 году король постановил, что «девятина» (девятая часть) — налог, выплачиваемый землевладельцам, — должна взиматься со всех арендаторов, что лишало землевладельцев возможности предлагать более низкие налоги, чтобы убедить арендаторов переселяться с земель других аристократов[143]. В 1328 году всем землевладельцам было разрешено вершить правосудие в своих поместьях «во всех случаях, за исключением случаев кражи, грабежа, нападения или поджога», которые оставались в ведении седрии[159]. Короли начали предоставлять дворянам право казнить или калечить преступников, захваченных в их владениях[160]. Владения наиболее влиятельных дворян также были освобождены от юрисдикции комитатных судов[161].

Усиление магнатов

Королевская власть вновь начала ослабевать после смерти Людовика I в 1382 году[162]. Его зять, Сигизмунд Люксембургский (правил в 1387—1437 годах), вступил в формальный союз с аристократами, которые избрали его королём в начале 1387 года[163]. Изначально, когда его положение было слабым, он раздал более половины из 150 королевских замков своим сторонникам, но укрепив свою власть в начале XV века он стал реже раздавать королевские земли[164]. Его фаворитами были иностранцы[f], поддержка которых была нужна Сигизмунду в том числе и в ходе борьбы за имперский трон, но и старые венгерские семьи[g] также получали королевские земли[167]. Самые богатые дворяне, известные как магнаты, строили удобные замки в сельской местности, которые становились важными центрами общественной жизни[168]. Эти укреплённые усадьбы всегда имели зал для представительских целей и частную часовню[169]. Сигизмунд регулярно приглашал магнатов на королевский совет, даже если они не занимали высших должностей[170]. В 1408 году он основал новый рыцарский орден — Орден Дракона — в награду своим самым преданным сторонникам[171].

В 1390-х годах расширяющаяся Османская империя достигла южных границ Венгрии[172]. Крупный антиосманский крестовый поход в 1396 году завершился катастрофическим поражением под Никополем[173]. В следующем году Сигизмунд созвал сейм в Темешваре (ныне Тимишоара в Румынии) для укрепления обороны королевства[173][174]. Он подтвердил Золотую буллу, но без двух положений, ограничивающих военную повинность дворян и устанавливающих их право на сопротивление монархам[173]. Сейм обязал всех дворян-землевладельцев снарядить для службы в королевской армии одного вооружённого кавалериста (легковооружённого лучника) на каждые 20 крестьянских участков в своих владениях[175][176]. Сигизмунд даровал соседним православным правителям обширные поместья в Венгрии[h], чтобы закрепить союз с ними[178]. Союзники Сигизмунда основали в своих владениях православные монастыри[179].

Зять Сигизмунда, Альберт Габсбург (правил в 1438—1439), был избран королём в начале 1438 года, но только после того, как пообещал всегда принимать важные решения только с согласия королевского совета[180][181]. После его смерти в 1439 году разразилась гражданская война между сторонниками его сына, Ладислава Посмертного (правил в 1440 и 1444—1457), и сторонниками соперника малолетнего короля, Владислава III Польского (правил в 1440—1444)[182]. Ладислав Посмертный был коронован Короной святого Иштвана без выборов, но сейм объявил коронацию недействительной, заявив, что «коронация королей всегда зависит от воли жителей королевства, в согласии которых заключаются как действенность, так и сила короны»[183]. В результате королём Венгрии стал польский король Владислав III, но он погиб в 1444 году сражаясь с османами во время Варненского крестового похода, и сейм избрал для управления королевством семь главнокомандующих. Через 2 года единственным регентом был избран талантливый военачальник Янош Хуньяди (ум. 1456)[184].

Ослабление королевской власти привело к тому, что в 1440-х годах сейм превратился из совещательного органа в важный законодательный институт[184]. Магнаты всегда приглашались на него лично[183]. Менее крупные дворяне также имели право присутствовать на сейме, но в большинстве случаев их представляли делегаты, которые почти всегда были из числа приближённых (familiares) магнатов[185].

Рождение титулованной знати и Трипартитума

Хуньяди был первым дворянином, получившим наследственный титул от венгерского короля, после того как Ладислав Посмертный в 1453 году даровал ему саксонский комитат Бестерце-Насод (ныне Бистрица в Румынии) с титулом наследного фёишпана[186][187]. Избранный королём в 1458 году сын Хуньяди Матьяш Корвин (правил в 1458—1490) награждал других дворян тем же титулом[188]. Историк Фюгеди утверждает, что 16 декабря 1487 года было «днём рождения сословия магнатов в Венгрии»[189], поскольку в перемирии, подписанном в этот день, перечислены 23 венгерских «природных барона», в отличие от высших государственных чиновников, которые упоминались как «бароны по должности»[170][189]. Преемник Корвина, Владислав II (правил в 1490—1516 годах), и его сын Людовик II (правил в 1516—1526 годах), официально начали вознаграждать видных деятелей своего правительства наследственным титулом барона[190].

Различия в имущественном положении дворян усилились во второй половине XV века[191]. К моменту смерти Корвина в 1490 году около 30 семей владели более чем четвертью территории королевства[191]. Ещё 10 % всех земель королевства находилась во владении примерно 55 богатых дворянских семей[191]. Остальные дворяне владели почти третью земель, но в эту группу входило от 12 до 13 тысяч так называемых куриальных дворян, владевших одним участком (или его частью) и обрабатывавших его вместе со своей семьёй за неимением крепостных[192]. Сеймы регулярно облагали таких дворян налогом с их земельных участков[193]. В среднем магнаты владели примерно 50 деревнями каждый, но регулярный раздел наследуемой земельной собственности мог привести к обнищанию даже самые богатые аристократические семьи[i][195]. Стратегии, применявшиеся для предотвращения этого — планирование семьи и безбрачие — привели к вымиранию большинства аристократических семей через несколько поколений[j][194].

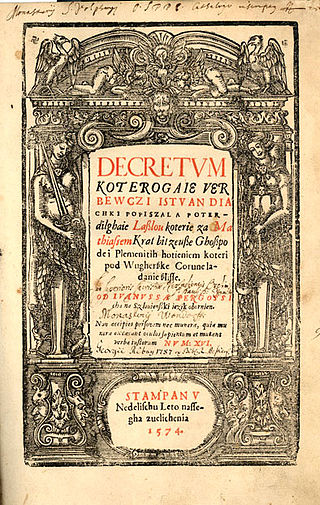

В 1498 году сейм распорядился о составлении свода обычного права[196]. Юрист Иштван Вербёци (ум. 1541) завершил эту задачу, представив свод законов на сейме в 1514 году[196][197]. Его «Трипартитум» — «Обычное право славного Венгерского королевства в трёх частях» (лат. Tripartitum opus juris consuetudinarii incluti regni Hungariae) — так и не был принят, но на протяжении столетий к нему обращались в судах[198][199]. В нём основные привилегии дворян были изложены в четырёх пунктах[200]: дворяне подчинялись только власти монарха и могли быть арестованы только в установленном законом порядке; кроме того, они были освобождены от всех налогов и имели право оказывать сопротивление королю, если он пытался посягнуть на их привилегии[201]. Вербёци также подразумевал, что Венгрия фактически была республикой дворян, возглавляемой монархом, заявляя, что все дворяне «являются членами Священной Короны»[202] Венгрии[200]. Довольно анахронично, что он подчёркивал идею юридического равенства всех дворян, но ему приходилось признавать, что высшие должностные лица королевства, которых он называл «истинными баронами», юридически отличались от других дворян[203]. Он также упоминал о существовании особой группы, которая была баронами «только по названию», но не уточнял их особый статус[141].

В «Трипартитуме» ctvmя рассматривалась как основная единица дворянства[204]. Благородный отец осуществлял почти автократическую власть над своими сыновьями, поскольку мог заключить их в тюрьму или предложить в качестве заложников. Его власть прекращалась только после того, как отец разделил свои владения с сыновьями, но этот раздел редко мог быть осуществлён принудительно[205]. «Предательство братской крови» (то есть «обманное, хитрое и мошенническое… лишение наследства родственником»)[206] было тяжким преступлением, наказуемым потерей чести и конфискацией всего имущества[207]. Хотя в «Трипартитуме» это прямо не упоминалось, жена дворянина также подчинялась его власти. Она получала приданое от мужа при заключении брака[208]. В случае смерти мужа она наследовала его лучших лошадей и одежду[209].

В 1490-х годах в Западной Европе быстро рос спрос на продовольствие[210], что привело к росту цен, которым стремились воспользоваться землевладельцы[211]. Они требовали от крестьян-арендаторов отработки и начали собирать сеньориальные налоги натурой[212]. Сеймы принимали указы, ограничивавшие право крестьян на свободное передвижение и увеличивавшие их повинности[210]. Недовольство крестьян неожиданно вылилось в восстание Дьёрдя Дожи в мае 1514 года[210][213]. Восставшие захватывали помещичьи усадьбы и убили десятки дворян, особенно в Альфёльде[214]. Трансильванский воевода Янош Запойяи разгромил основные силы восставших крестьян при Темешваре 15 июля. Дьёрдь Дожа и другие лидеры крестьянской войны были подвергнуты пыткам и казнены, но большинство мятежников получили помилование[215]. Сейм наказал крестьянство как группу, приговорив их к вечному рабству и лишив права свободного передвижения[215][216]. Сейм также постановил, что крепостные обязаны отрабатывать один день в неделю для своих господ[216].

Раннее Новое время и Новое время

Разделённая Венгрия

Османо-венгерская война 1521—1526 годов завершилась разгромом объединённого венгро-чешско-хорватского войска в битве при Мохаче[217]. Король Венгрии и Чехии Лайош II погиб, утонув во время переправы через Дунай, не оставив наследника. Вдовствующая королева Мария бежала в Пожонь (венгерское название Братиславы). Ягеллоны#Чешско-венгерская ветвь Ягеллонов прервалась и свои права на венгерский престол предъявили два противоборствовавших претендента: крупнейший магнат трансильванский воевода Янош Запойяи и австрийский эрцгерцог Фердинанд Габсбургский как супруг Анны Ягеллонки, сестры павшего в бою Лайоша. В результате оба были избраны королями[218]. В октябре 1526 года Фердинанд I Габсбург богемский сейм избрал его королём, а Моравия, Силезия и Лузация признали Анну и её мужа своими государями по праву наследования. Но венгерским королём на сейме в Секешфехерваре 11 ноября был провозглашён Янош Запойяи (правил в 1526—1540 годах). Однако Фердинанд, подкупив многих вельмож, 17 декабря того же 1526 года на сейме в Прессбурге также был избран королём Венгрии (правил в 1526—1564 годах). Так, Венгрия распалась на Западную во главе с Фердинандом Габсбургом, Восточную во главе с Яношем Запойяи. На территории Венгрии, ещё не попавшей под власть турок, началась многолетняя война между сторонниками Фердинанда Габсбурга и Яноша Запойяи, при этом венгерские феодалы постоянно переходили из одного лагеря в другой, преследуя только собственные выгоды.

После смерти Запойяи в 1540 году Фердинанд пытался объединить Венгрию, воспользовавшись условиями Надьварадского мира, заключённого им с Запойяи в 1538 году в тайне от османов. Согласно условиям мира Габсбург признал Запойяи пожизненным королём Венгрии и правителем ⅔ Королевства Венгрии, в то время как тот согласился признать власть Фердинанда над западной Венгрией и признал его своим наследником на венгерский престол, так как Янош I был бездетным. Но незадолго до смерти Запойяи у него родился сын, чем воспользовался османский султан Сулейман Великолепный, который захватил Буду в 1541 году[219] и позволил вдове Запойяи управлять землями к востоку от реки Тиса от имени её малолетнего сына (правил в 1540—1571 годах) в обмен на ежегодную дань[220]. Его решение окончательно разделило Венгрию на три части: центр страны стал частью Османской империи; восточное Венгерское королевство Яноша II Запойяи превратилось в автономное княжество Трансильвания; а династия Габсбургов сохранила за собой северные и западные территории (или Королевскую Венгрию)[221].

Большинство дворян бежали из центральных регионов на неоккупированные территории[222]. Крестьяне, жившие вдоль границ, платили как османам, так и своим бывшим сеньорам[223]. Простолюдинов регулярно вербовали в королевскую армию или в свиты магнатов, чтобы заменить павших в боях[224]. Нерегулярные пехотинцы гайду, состоявшие в основном из беглых крепостных и разорённых дворян, стали важным элементом обороны от османов[224][225], как в Австрии, втянутой в длительное противостояние с Турцией, так и в других странах. В 1605 году князь Трансильвании Иштван Бочкаи (правил в 1605–1606 годах) расселил 10 000 гайду в семи деревнях и освободил их от налогов, что стало «крупнейшим коллективным дворянством» в истории Венгрии[226][227].

Помимо секейских и саксонских вождей, венгерские дворяне составляли одну из трёх наций (или сословий королевства) в Трансильвании, но они редко могли оспаривать власть князей[228]. В королевской Венгрии магнаты успешно защищали дворянские привилегии, поскольку их обширные владения были практически полностью освобождены от власти королевских чиновников[229]. Их поместья были укреплены на «венгерский манер» (стенами из земли и дерева) в 1540-х годах[230]. Дворяне в королевской Венгрии также могли рассчитывать на поддержку трансильванских князей в борьбе с Габсбургами[229]. Смешанные браки между австрийскими, чешскими и венгерскими аристократами[k] привели к развитию в монархии Габсбургов «наднациональной аристократии»[232]. Иностранные аристократы регулярно становились венгерскими дворянами, а венгерские дворяне часто натурализовались в других владениях Габсбургов[l][234]. С 1530-х годов венгерские короли из династии Габсбургов награждали наиболее могущественных магнатов наследственными титулами, такими как барон[190].

Многие венгерские аристократы поддержали распространение Реформации[235], при этом в Королевской Венгрии большинство дворян придерживались лютеранства, а в Трансильвании и других регионах господствующей религией стал кальвинизм[236]. Янош II был унитарианцем[237], но большинство унитарианских дворян Трансильвании погибло в сражениях в начале XVII века[238]. Габсбурги оставались верными сторонниками католической церкви и Контрреформации, и поэтому неудивительно, что в Королевской Венгрии в 1630-х годах наиболее видные аристократические семьи обратились в католичество[m][239][240]. Князья-кальвинисты Трансильвании поддерживали своих единоверцев[239], так Габор Бетлен даровал дворянство всем кальвинистским пасторам[241].

Короли и трансильванские князья регулярно даровали дворянство простолюдинам, но часто без предоставления им земельной собственности[242]. Судебная практика утверждала, что полноправными дворянами могли считаться только те, кто владел землёй, обрабатываемой крепостными[243]. Армалисты[n] и куриальные дворяне продолжали платить налоги, за что их собирательно называли податной знатью[243]. Дворянство можно было купить у королей, которые часто нуждались в средствах. Землевладельцы-крепостники также получали выгоду от дворянства своих крепостных, поскольку могли требовать плату за их согласие[244].

В 1608 году сейм в Королевской Венгрии был официально разделён на две палаты[245][246]. В Верхней палате были представлены все взрослые мужчины из титулованных дворянских семей[246], в то время как менее знатные дворяне избирали двух или трёх делегатов на общих собраниях комитатов, которые представляли их в Нижней палате. Хорватские и славонские магнаты также имели места в Верхней палате, а сабор (парламент) Хорватии и Славонии направлял делегатов в Нижнюю палату[245].

Освобождение от осман и восстание Ракоци

Тем временем в многолетнее наступление турок на Европу было остановлено. Объединённые войска Священной Римской империи и Речи Посполитой нанесли сокрушительное поражение османам под Веной в 1683 году[247], тем самым завершив двухмесячную осаду габсбургской столицы. Через три года, в 1686 году османы были изгнаны из Буды, что позволило добиться перелома в ходе Великой турецкой войны (1683—1699) и начать освобождение Венгрии от турок. Уже в следующем 1687 году Михай I Апафи, князь Трансильвании (1661—1690), признал сюзеренитет императора Леопольда I, который также был королём Венгрии (1657—1705)[248]. В благодарность за освобождение Буды венгерский сейм отменил право дворян на сопротивление монарху для защиты своих свобод[249]. В 1688 году сейм с королевского согласия разрешил аристократам учредить особый траст, известный как фидеикомисс, чтобы предотвратить распределение земельных богатств между потомками. В соответствии с традиционной концепцией aviticitas, наследственные поместья не могли быть предметом траста. Поместья, находящиеся в фидеикомиссе, всегда принадлежали одному человеку, но он отвечал за надлежащее содержание своих родственников[250].

Освобождение центральной Венгрии продолжалось и в 1699 году османы были вынуждены признать утрату территории[249]. Леопольд создал специальный комитет для распределения земель на отвоеванных территориях[251]. Потомки дворян, владевших поместьями на этой территории до османского завоевания, должны были предоставить документальные доказательства, подтверждающие их права на исконные земли[251]. Даже представить документы, они должны были заплатить сбор — десятую часть стоимости заявленной собственности — в качестве компенсации расходов на освободительную войну[251][252]. Немногие дворяне соответствовали этим критериям, и более половины отвоеванных земель были распределены между иностранцами[253], которые стали подданными венгерского короля, но большинство из них никогда не посещали Венгрию[254].

Администрация Габсбургов удвоила размер налогов, подлежащих сбору в Венгрии, и потребовала почти треть налогов (1,25 миллиона флоринов) от духовенства и дворянства. Палатин князь Пауль Эстерхази (ум. 1713) убедил монарха снизить налоговое бремя для дворян до 0,25 миллиона флоринов, но разницу должны были заплатить крестьяне[255]. Леопольд не доверял венграм, поскольку в 1670-х годах группа хорватских магнатов устроила против него заговор[249]. Венгерские гарнизоны заменили на наёмников, которые часто грабили сельскую местность[249][255], а на отвоеванных территориях были расселены десятки тысяч немцев-католиков и православных сербов[252]. Монарх также поддерживал попытки кардинала Леопольда Карла фон Коллонича, примаса Венгрии, ограничить права протестантов.

Начало войны за испанское наследство (1701—1714) предоставило недовольным венграм возможность восстать против императорв и кардинала. Их лидером был князь Ференц II Ракоци (ум. 1735), один из богатейших аристократов Венгрии[255]. Война за независимость, которую вёл Ракоци, продолжалась с 1703 по 1711 год[249]. В конце концов повстанцам, которым помогали французские военные советники, присланные Людовиком XIV, 8 лет противостояли всей империи и многочисленным наёмникам со всей Европы, пришлось уступить. Сатмарский мир предоставил им всеобщую амнистию, а новый монарх из династии Габсбургов, Карл III (правил в 1711—1740 годах), пообещал уважать привилегии сословий королевства[256].

Сотрудничество и абсолютизм

В 1723 году Карл III вновь подтвердил привилегии сословий «Королевства Венгрии и присоединённых к нему частей, королевств и провинций» в обмен на принятие ими Прагматической санкции, которая признавала право его дочерей на престолонаследие[257][258] и провозглашала нераздельность наследственных земель Габсбургов. Монтескьё, посетивший Венгрию в 1728 году, считал отношения между королем Венгрии и венгерским сеймом хорошим примером разделения властей[259]. Магнаты практически монополизировали высшие государственные должности, но и Венгерская дворцовая канцелярия[венг.] — высший орган королевской администрации — и Совет наместников[венг.] — важнейшая административная должность — также привлекали на службу низших дворян[260]. На практике протестанты были отстранены от государственных должностей после королевского указа Carolina Resolutio, обязывавшего всех кандидатов приносить присягу Деве Марии[261].

В Сатмарском мире и Прагматической санкции утверждалось, что венгерская нация состоит из привилегированных групп, независимо от их этнической принадлежности[262], но первый конфликт по этническому признаку произошёл уже в начале XVIII века[263]. Юрист Михай Бенчик утверждал, что бюргеры Тренчена (ныне Тренчин в Словакии) не должны отправлять делегатов на сейм, потому что их предки были вынуждены уступить завоевателям-мадьярам в 890-х годах[264]. Священник, поэт и истори Ян Б. Магин[словац.] написал в ответ, что этнические словаки и венгры пользуются одинаковыми правами[265]. В Трансильвании епископ Румынской грекокатолической церкви барон Иноченциу Мику-Клейн[рум.] (ум. 1768) пытался выступить «от имени всей румынской нации в Трансильвании» на сейме 1737 года, но не смог закончить речь, поскольку другие делегаты заявили, что он может говорить только о румынах или румынском народе, поскольку румынской нации не существует. Пять лет спустя он безуспешно требовал признания румын четвёртой нацией по этническому признаку[266].

В 1740 году на венгерский престол взошла Мария Терезия (правила в 1740—1780 годах), старшая дочь и наследница Карла III, что положило начало Войне за австрийское наследство[267]. Дворянские делегаты отдали свои «жизни и кровь» за своего нового «короля», и объявление всеобщего набора дворян сыграло решающую роль в начале войны[257]. Благодарная за их поддержку, Мария Терезия укрепила связи между венгерской знатью и монархом[268][269]. Она основала Терезианум для всех юных дворян и Венгерскую дворянскую лейб-гвардию для молодых венгерских дворян[270][271]. Оба учреждения способствовали распространению идей эпохи Просвещения.[o][272][273]. Масонство стало популярным, особенно среди магнатов, но масонские ложи были открыты также для нетитулованных дворян и профессионалов[273].

Культурные различия между магнатами и низшей знатью росли. Магнаты постепенно переняли образ жизни императорской аристократии, проживая то в своих летних дворцах в Вене, то в недавно построенных роскошных резиденциях в Венгрии[274]. Князь Миклош Эстерхази (ум. 1790) получил известность как меценат и много лет покровительствовал знаменитому композитору Йозефу Гайдну. Граф Янош Фекете (ум. 1803), ярый защитник дворянских привилегий, забрасывал французского философа Вольтера письмами и дилетантскими стихами[275]. Граф Миклош Пальфи (ум. 1773) предложил обложить дворян налогами для финансирования постоянной армии[276]. В то же время, большинство дворян не желали отказываться от своих привилегий[277]. Менее крупные дворяне также настаивали на своём традиционном образе жизни[278].

Мария Терезия не созывала сеймы после 1764 года[276], урегулировав отношения землевладельцев и их крепостных королевским указом 1767 года[279]. Её сын и преемник, Иосиф II (правил в 1780—1790 годах), которого насмешливо называли «королем в шляпе», так и не был коронован, поскольку хотел избежать коронационной присяги[280]. Он провёл реформы, которые явно противоречили местным обычаям[281]. Так, комитаты он заменил округами и назначил королевских чиновников для управления ими. В 1785 году, после восстания румынских крепостных в Трансильвании, он отменил крепостное право[282], впрочем через пять лет Акт об отмене крепостничества был аннулирован. В 1784 году Иосиф II распорядился провести первую в Венгрии перепись населения[283]. Согласно её данным, дворянство составляло около 4,5 % мужского населения земель Венгерской короны (155 519 дворян в самой Венгрии и 42 098 в Трансильвании, Хорватии и Славонии)[284][285]. Доля дворян была значительно выше (6—16 %) в северо-восточных и восточных графствах и меньше (3 %) в Хорватии и Славонии[284]. Несмотря на поражающее воображение богатство отдельных дворян, почти 90 % дворянства за их бедность насмешливо называли «дворянами семи сливовых деревьев» или «дворянами в сандалиях»[286]. Предыдущие исследования дворянства показывают, что более половины дворянских семей получили свои звания после 1550 года[244].

Национальное пробуждение

Немногочисленные дворяне-реформаторы с энтузиазмом встретили известие о Французской революции. Юрист и писатель Йожеф Хайноци перевёл Декларацию прав человека и гражданина на латынь, а отставной гусарский капитан и литератор Янош Лацкович опубликовал её венгерский перевод[287]. Опасаясь революции и пытаясь привлечь венгерское дворянство, Иосиф II на смертном одре в 1790 году отменил почти все свои реформы[288]. Его преемник, Леопольд II (правил в 1790—1792 годах), созвал сейм и подтвердил сословные свободы Венгерского королевства, подчёркивая, что Венгрия является «свободным и независимым» государством, управляемым по собственным законам[282][289]. Известия о якобинском терроре во Франции укрепили королевскую власть[290]. Хайноци и многие другие радикальные (или «якобинские») дворяне, которые в своих тайных обществах обсуждали возможность отмены всех привилегий, в 1795 году были схвачены и казнены или заключены в тюрьму[291]. В период с 1792 по 1811 год парламенты, напуганные событиями во Франции, шли на поводу у преемника Леопольда, Франца II (правил в 1792—1835 годах), голосуя за налоги и набор рекрутов, которых он требовал[292].

Последний всеобщий набор дворян был объявлен в 1809 году во время австро-французской войны, но Наполеон легко разгромил дворян-ополченцев под командованием эрцгерцога Иоганна под Дьёром[292]. Расцвет сельского хозяйства во время войны побуждал землевладельцев занимать деньги и покупать новые поместья или строить мельницы, но большинство из них обанкротилось после восстановления мира в 1814 году[293]. Концепция aviticitas мешала разорившимся дворянам продавать свои поместья, а кредиторам получить свои деньги[294]. Тем временем, радикально настроенная часть дворянства, выжившая после казней 1795 года, сыграла решающую роль в реформаторских движениях начала XIX века[295]. Политэкономист и последователь Адама Смита Гергей Берзевицы писал, что феодальные отношения препятствуют прогрессу и резко критиковал крепостное право[296][297]. Писатель Ференц Казинци и поэт Янош Бачаньи инициировали языковую реформу, опасаясь исчезновения венгерского языка[295]. Поэт Шандор Петёфи, выходец из простого народа, высмеял консервативное дворянство в своей поэме «Мадьярский дворянин», противопоставив их анахроничную гордость праздному образу жизни[298].

С 1820-х годов в политической жизни страны доминировало новое поколение дворян-реформаторов[299]. Барон Миклош Вешшеленьи, один из лидеров либеральной дворянской оппозиции в сейме, требовал конституционной монархии и защиты гражданских прав[300]. Его друг и единномышленник граф Иштван Сеченьи требовал отмены крепостной отработки и системы майората, заявляя, что «Мы, состоятельные землевладельцы, являемся главным препятствием для прогресса и большего развития нашего отечества»[301]. Он основал клубы в Пресбурге и Пеште и способствовал проведению скачек, поскольку хотел поощрить регулярные встречи магнатов, мелких дворян и бюргеров[302]. В 1840-х годах лидером наиболее радикального крыла либеральной дворянской оппозиции стал мелкий дворянин Лайош Кошут, юрист и чиновник[302]. Он заявил, что сеймы и комитаты являются институтами привилегированных групп, и что только более широкое общественное движение может обеспечить развитие Венгрии[303].

С окончанием эпохи Просвещения национальность всё больше ассоциировалась с языком. Предсказания немецкого философа-романтика Иоганна Готфрида Гердера о неизбежной ассимиляции малых народов в рамках крупной языковой группы разжигали пламя лингвистического национализма[304]. Хотя этнические венгры составляли лишь около 38 % населения тогдашней Венгрии[305], официальное использование венгерского языка распространялось с конца XVIII века[306]. Кошут заявил, что все, кто хочет пользоваться свободами нации, должны изучать венгерский язык[307]. В противоположность этому, Людовит Штур, идеолог словацкого национального возрождения, утверждал, что венгерская нация состоит из множества национальностей, и их лояльность может быть укреплена официальным использованием их языков[308]. Политик и поэт граф Янко Драшкович рекомендовал заменить латынь в качестве официального языка в Хорватии и Славонии хорватским[309].

Революция и неоабсолютизм

Узнав о революции в Париже, Лайош Кошут 3 марта 1848 года потребовал в сейме либеральных реформ, введения конституции и формирования ответственного перед парламентом правительства. Нижняя палата немедленно поддержала Кошута, но верхняя палата не стала даже рассматривать его предложения. 12 марта журналист и переводчик Йожеф Ириньи сформулировал первую версию «Двенадцати пунктов», ставших программой радикально настроенной части молодых венгерских интеллектуалов, которые требовали всеобъемлющей реформы конституции, в частности, равных гражданских прав для всех венгров[310]. 15 марта, после того как Пешта достигли новости о восстании в Вене[311], «Двенадцать пунктов» были опубликованы, как и «Национальная песня» Шандора Пётефи. В тот же день делегация венгерского парламента отправилась в Вену для передачи петиции, принятой на основе программы Кошута, а в Пеште тем временем началось началось восстание. Граф Лайош Баттьяни был назначен первым премьер-министром Венгрии[312].

В марте 1848 года последний венгерский сословный сейм (1847—1848) принял свод законов из 31 статьи, которые соответствовали большинству «Двенадцати пунктов». 11 апреля король Фердинанд V (правил в 1835—1848 годах) утвердил их[311]. «Апрельские законы[венг.]» создали новую публично-правовую ситуацию в империи Габсбургов и обеспечили буржуазно-демократическое развитие венгерской части страны; по сути, Венгрию из сословного государства превратилась в парламентскую конституционную монархию. Апрельские законы полностью уничтожили все привилегии венгерского дворянства[313]. В апреле 1848 года Венгрия стала третьей страной континентальной Европы [после Франции (1791) и Бельгии (1831)], принявшей законы о демократических парламентских выборах. Новый закон об избирательном праве (Закон V 1848 года) преобразовал старый феодальный сословный парламент в демократический представительный парламент. Этот закон предоставлял самое широкое избирательное право в Европе того времени[314]. Программа реформ включала в себя контроль Венгрии над народной Национальной гвардией, государственным бюджетом и внешней политикой Венгрии, а также отмену крепостного права.

«Апрельские законы», в частности, отменили налоговые льготы для дворян и aviticitas[315], но фидеикомиссы магнатов остались в силе[316]. Хотя крестьяне-арендаторы получили право собственности на свои земли, землевладельцам была обещана компенсация[315][317]. Взрослые мужчины, владевшие более чем 0,032 км² пахотных земель или городских поместий стоимостью не менее 300 флоринов, что составляло около четверти взрослого мужского населения, получили право голоса на парламентских выборах[315]. Было подтверждено исключительное право дворянства на выборах на окружном уровне, так как в противном случае этнические меньшинства могли бы легко доминировать в общих собраниях во многих округах[315]. Дворяне составляли около четверти членов нового парламента, который собрался после выборов 5 июля[318].

Словацкие делегаты на своём собрании в мае потребовали автономии для всех этнических меньшинств[319][320]. Аналогичные требования были приняты на собрании румынских делегатов[321][322]. Советники Фердинанда V убедили бана (губернатора) Хорватии барона Йосипа Елачича вторгнуться в Венгрию в сентябре[323][324]. Разразилась новая война за независимость и 14 апреля 1849 года венгерский парламент объявил династию Габсбургов низложенной[325]. На стороне легитимистов вмешался российский император Николай I и русские войска разгромили венгерскую армию, вынудив её сдаться 13 августа[325][326].

Венгерское королевство, королевство Хорватия и Славония, а также княжество Трансильвания были включены в состав Австрийской империи как отдельные королевства[327]. Советники молодого императора Франца Иосифа (1848–1916) заявили, что Венгрия утратила свои исторические права, и консервативные венгерские аристократы[p] не смогли убедить его восстановить старую конституцию[328]. Дворяне, оставшиеся верными Габсбургам, были назначены на высокие должности[q], но большинство новых чиновников прибыли из других провинций империи[329][330]. Подавляющее большинство дворян выбрало пассивное сопротивление: они не занимали должностей в государственном управлении и молчаливо препятствовали исполнению императорских указов[331][332]. В 1854 году их лидером стал Ференц Деак, нетитулованный дворянин из Зала[328][332]. Венгерские дворяне пытались хотя бы сохранить видимость превосходства, но в течение следующих десятилетий подавляющее большинство из них ассимилировалось с местным крестьянством или мелкой буржуазией[333]. В отличие от них, магнаты, сохранившие около четверти всех земель, смогли сохранить свои богатства и влияние, имея возможность привлекать средства из ростущего банковского сектора для развития своих поместий[333].

Австро-Венгрия

Remove ads

Примечания

Литература

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads